地球の歴史・生命の歴史

目次

宇宙の歴史

20世紀の半ば頃までの人々は宇宙に歴史なんかないと思っていました。「この宇宙は永遠不滅です。」なんて、元巨人軍の長嶋監督みたいに。例え膨張していてもいずれ収縮してまた膨張。いわゆる定常宇宙論が主流。宇宙には始まりも無ければ終わりもない。

ところが、1920年代にアメリカの天文学者、エドウィン・ハッブルという人が、遠く離れた銀河が我々からどんどん離れて行っているという証拠を見つけます。遠い銀河程より速く離れて行っているのです。これは光のドップラー効果と言うもので、遠ざかる速度が速いほど、色が赤っぽく見えるのです。逆に近づくときは青っぽく見える訳です。遠くにある銀河程赤っぽく見えるということは、遠くにある銀河程我々から高速度で遠ざかっている証拠。これは風船を膨らませて見れば分かる。風船上の2点は離れているほど距離の増える速度が速い。遠ざかる速度が速いということは、現時点では宇宙が収縮に転じる可能性は零。限りなく膨張を続けているらしいと言うことです。

では、時間を逆回しにして見よう。過去へ戻る程、銀河と銀河の間隔は小さくなる。どんどん距離が小さくなる。最後は一点。つまり、宇宙には始まりがあり、大きさが零の点から生じたと考えられた。宇宙の総てが集約された点から、ビッグバンと呼ばれる大爆発によって宇宙は生じたと科学者たちは本気で考えるようになる。ビッグバンと呼ばれる大爆発があったらしいことは、宇宙背景放射という現象を通じてほぼ確定している。色々な研究から今では、宇宙の年齢は138億年と推定された。地球や太陽の年齢が46億年と見積もられていることを考えるとそんなに昔のこととは言えない。

では、時間を逆回しにして見よう。過去へ戻る程、銀河と銀河の間隔は小さくなる。どんどん距離が小さくなる。最後は一点。つまり、宇宙には始まりがあり、大きさが零の点から生じたと考えられた。宇宙の総てが集約された点から、ビッグバンと呼ばれる大爆発によって宇宙は生じたと科学者たちは本気で考えるようになる。ビッグバンと呼ばれる大爆発があったらしいことは、宇宙背景放射という現象を通じてほぼ確定している。色々な研究から今では、宇宙の年齢は138億年と推定された。地球や太陽の年齢が46億年と見積もられていることを考えるとそんなに昔のこととは言えない。

物理学者達は、ビッグバンから現在までの宇宙の歴史をかなり詳細に描き出せるようになった。最初の1秒で、現在宇宙にある大抵のものが創造されたらしい。素粒子、陽子、電子、原子、エネルギー、重力、光、…。この1秒という時間がとても短いのか長いのか、そもそも時間とは。そう、ビックバンの前には時間すらなかった。時間はビッグバンと共に生まれた。ホーキング博士もそう述べておられるが、これが現在の常識。この1秒という時間にとても多くの出来事が生じたらしく、とても長い物語になるようだ。

ビッグバン理論には、異論もある。ビッグバンの起こる時点は、大きさがほぼ零。その時の質量も零?。エネルギーも物質もビッグバン以降に生じたものだから。数学的にはこのような点を特異点(singularity)と称している。だからその点より前は、解析不能何も言えません。お終い。しかし、物理学者は人が納得できるような言葉で説明をしたい。だからビッグバンの前には宇宙が収縮し、極限まで小さくなった時期があると考えている人もいる。或いは宇宙は複数個あって、そのうちの一つが我々の宇宙だなんて言う考えもある。要はビッグバンの前後の話は何も分かっていないと言っていいのでしょう。しかし、ビッグバン以降に生じて来た色々な天体の現象は、実証的理論的な研究を通して、歴史としてのストーリーが描かれつつあります。つまり、138億年間の歴史年表が描けるようになって来ました。その年表の中に太陽系や地球の年表もスッポリと組み込まれています。

初期の宇宙では、プラスの電荷を持った陽子とマイナスの電荷を持った電子が合体し、原子が作られる。最初につくられた原子はほとんどが水素で次にヘリウムができ、他の元素はほとんどない。宇宙は拡大しつつも部分的には重力の作用で物質が集合し、銀河を形成し、その中に太陽のような恒星が作られる。恒星の中では重力の作用で核融合が進展し、重い原子が作られる。酸素、炭素、鉄等だ。金やウラン等の更に重たい原子は超新星の大爆発が必要。大爆発の残骸がまた集合して次世代の恒星系が造られます。そのうちの一つが太陽です。

宇宙に多様な原子が現れた後に太陽系は誕生。周りを回る惑星達も同時に生まれる。太陽系は誕生がおよそ46億年前とされている。太陽系や地球についても色々な出来事が分かって来たのはつい最近のことです。でもこのようなことが色々分かってきたことで、「宇宙の歴史→太陽系の歴史→地球の歴史→生命の歴史→哺乳類の歴史→霊長類の歴史→類人猿の歴史→人類の歴史→世界の歴史→日本の歴史→郷土史」と一連の歴史上の事象が切れ目なく理解できるようになって来ました。これらの一連の歴史を「ビッグ・ヒストリー」として一冊の本に俯瞰図として取りまとめようという動きが出てきいます。子供達にも世界史や日本史に加えて、それらを含む、「ビッグ・ヒストリー」を優先して教えるべきという主張が見られるのもこのような背景を踏まえたことです。

scienceの部屋---はじめに

月の誕生

ジャイアント・インパクト説(giant-impact hypothesis)とは、地球の衛星である月がどのように形成されたかを説明する学説。いまでは、子供向けの科学の本に既に事実となったかのように登場することもある。しかし、まだ仮説の段階だ。

巨大衝突説とも呼ばれるこの説では、月は原始地球と火星ほどの大きさの天体が激突した結果形成されたとされる。この衝突をジャイアント・インパクト(Giant Impact、大衝突)と呼ぶ。激突したとされる仮想の天体はテイア(Theia)とよばれている。本説は、今では月の形成に関する最も有力な説だ。ただし、地球と月の成分構成などから疑問を唱える学者もいる。

**テイア名のは、ギリシア神話における、月の女神セレネの母テイアに由来する。

ジャイアント・インパクト説によると、地球が46億年前に形成されてから間もなく火星とほぼ同じ大きさ(直径が地球の約半分)の原始惑星が斜めに衝突したと考えられている。

原始惑星は破壊され、その天体の破片の大部分は地球のマントルの大量の破片とともに宇宙空間へ飛び散った。破片の一部は再び地球へと落下したが、正面衝突ではなく斜めに衝突したためにかなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残った。軌道上の破片は一時的に土星の環のような円盤を形成し、やがて破片同士が合体して月が形成されたと考えられている。

ジャイアント・インパクト説によると、地球が46億年前に形成されてから間もなく火星とほぼ同じ大きさ(直径が地球の約半分)の原始惑星が斜めに衝突したと考えられている。

原始惑星は破壊され、その天体の破片の大部分は地球のマントルの大量の破片とともに宇宙空間へ飛び散った。破片の一部は再び地球へと落下したが、正面衝突ではなく斜めに衝突したためにかなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残った。軌道上の破片は一時的に土星の環のような円盤を形成し、やがて破片同士が合体して月が形成されたと考えられている。

コンピュータシミュレーションによる推定では、このような場合では1年から100年ほどで球形の月が完成するとされている。別のシミュレーションでは、月が一つにまとまるまでの時間は早ければ1ヶ月ほどだとする結果が出ている。誕生したばかりの月は地球から僅か2万kmほどのところにあり、それが徐々に地球との間の潮汐力の影響で地球から角速度を得て遠ざかり、現在のように地球から平均38万km離れた軌道まで移動したと考えられている。ということは、月は今後もどんどん地球から遠ざかっていく運命なのかも。

古典的学説の問題点

ジャイアント・インパクト説が提唱される以前は、月の形成理論として有名な説が3つあった。

① 原始地球は高速で回転していてその一部がちぎれて月になったとする「分裂説」(「親子説」とも、要は遠心力で勝手に飛び出した)。

② 太陽系形成時に塵の円盤から地球と一緒に月が出来たとする「兄弟説」(「双子集積説」とも、これも連星系ということか)。

③ 月は地球とは別の場所でできそれが後に地球の引力に捕らえられ地球の衛星となったとする「捕獲説」(「他人説」とも、これも月と地球は連星系ということでは)。

しかし、兄弟説や捕獲説では地球のマントルと月の化学組成が似ていることの説明ができなかった。分裂説では本当に分裂が起こるほどの力学的なエネルギーがあったのかという点に疑問がある。兄弟説では地球と月の平均密度の違い(地球は5.52g/cm³、月は3.34g/cm³)を説明でない。つまり元の材料が同じならできたものも同じではないのか。捕獲説では月のような大きな天体が地球に捕らえられるような確率が非常に低いと指摘されていた。さらにアポロ計画で採取された岩石から、月の形成初期には月全体がマグマの海(マグマオーシャン)で覆われていたことも分かっており、兄弟説や捕獲説ではこれを説明できなかった。

このようにどの説もそれぞれ重大な問題を抱えていた。このため1970年代中頃にはどの説も行き詰まってしまい、困惑した天文学者のアーウィン・シャピロ (Irwin Shapiro) は「もはや満足できる(自然に思える)説明は無い。最善の説明は月が見えるのは目の錯覚だと考える事である。」という冗談を言うほどであった。

ジャイアント・インパクト説の登場

ジャイアント・インパクト説では、月の核が小さいことは、破片にマントル(岩石が主成分のため比較的低密度)が多く含まれ核(鉄が主成分のため高密度)はほとんど含まれないことで説明できる。また形成直後の月は破片が多数衝突したため高温になり表面が融解していると考えられることから、月がマグマの海で覆われていたとする証拠との整合性も高い。このように、ジャイアント・インパクト説は、前述の分裂説・兄弟説および捕獲説が抱えていた問題の多くを解決できると言われている。確かに3つの説のいいとこ取りをしている。このため、ジャイアント・インパクト説は1980年代中頃には月形成理論としてもっとも有力な説とされるようになった。そもそも初期の地球が小惑星同士の衝突で大きくなったことからしても、話の流れとしてもつじつまが最も合いそうだ。

ジャイアント・インパクト説の立証

月面の化学的な調査の結果、採取された岩石には揮発性物質や軽元素がほとんど含まれていないことが分かる。つまり、それらが気化してしまうほどの極端な高温状態で岩石が形成されたという結論が導かれる。月面に置かれた地震計(月震計)からニッケルや鉄でできた核の大きさが測定され、地球と月が同時に形成されたと考えた場合に予測される大きさに比べて実際の核の大きさが非常に小さいことが分かる。地震計を設置したということは人工地震を起こしたのでしょうね。核が小さいということは衝突により月が形成されたとする説の予測を裏付けする。つまり、この説では、月の大部分は衝突した元の天体のマントル、一部地球のマントルから形成され、核はほとんど寄与しないと考えられるからだ。衝突は当然、正面衝突ではなくかなり角度を持った衝突だったのでしょう(そうでなければどちらの天体も砕け散ってしまう)。

ジャイアント・インパクト直後には地球は全体が高温になりマグマの海(マグマオーシャン)が形成されたと考えられており、衝突した天体の核は融けた地球の深部へ沈んでいき地球の核と合体したと考えられている。 つまり、この衝突が無ければ今の地球も、今とは全く違ったものに成っていた可能性もあったということだ。

月が存在するという事実以外のこの事件の主な痕跡(証拠と言ってもいいか)も認められる。地球が明るい色の無色鉱物や中間的な岩石のタイプを地球表面全体を覆うほど十分には持っていないという事実がある。地球は、無色鉱物に富んだ花崗岩などの岩石からできている大陸と、大陸より暗い色でより金属に富んだ有色鉱物を含む玄武岩などの岩石からできている海という窪地がある。この構成の違いに加えて、水の存在が地球に広範囲に渡る活発なプレートテクトニクスを存在させることになったと言われている。さらに地球の自転軸の傾きと初期の自転の速さも、いわゆるジャイアント・インパクトによって決まったと想定される。

ジャイアント・インパクトのような出来事があった場合に本当に月のような天体ができるのかどうかは、コンピュータシミュレーションにより検証される。ジャイアント・インパクトの計算は重力多体問題と呼ばれる計算の一種で、破片が相互に重力的影響を及ぼしあうことから非常に計算量が多く、コンピュータには高い性能が要求される。しかし、1980年代後半から重力多体問題専用計算機によるシミュレーションでジャイアント・インパクトの実証ができるようになってきた。その結果、パラメータを上手く設定すると実際に月のような衛星の形成が起こりうることや、地球の自転軸の傾きなどを再現できることが示された。

ジャイアント・インパクト説の物理的問題点と新たな説明方法

ジャイアント・インパクト説にも、火星ほどの大きさの天体が地球を完全に破壊してしまわないような正確な角度で衝突し、衝突で自転軸の傾きを生じさせ、地球で活発なプレートテクトニクスが起こるようになる、というようなことが起こる確率が一見非常に低いように見えるという問題があった。この確率の低さは、地球外文明の存在の可能性の高さとそのような文明との接触の証拠が皆無である事実の間にある矛盾(フェルミのパラドックス)を説明するための証拠として持ち出されることがあった。この考えはレア・アース仮説(Rare Earth hypothesis)と呼ばれる。 つまり、レア・アース仮説とは地球は非常に奇跡的誕生した極めて特別な星だということ。科学者たちは、このような考えを嫌う。地球はは宇宙から見るとどこにでも存在しうるありふれた存在だと考えて研究を進めているはずだからだ。

つまり、月の生成説として、①~③の三つの説の問題点をクリアーできると期待されたジャイアント・インパクト説④だか、過去にこのようなことが生じる確率が低すぎるのではないか。つまり、このような確率の低い事件を事実と認めると、地球は極めてまれな奇跡の星(神の見えざる手)という結論を導いてしまう可能性があるのだ。

しかし、Edward BelbrunoとRichard Gott III は、最近の論文の中で衝突した天体はラグランジュ点 L4か L5 (地球の軌道上の、地球より60度先行した点と60度後方の点)で形成され、その後カオス的な軌道を移動し、適度に低速で地球に衝突したと主張した。この仕組みによれば、このような衝突事件が起こる確率はかなり高くなるとされる。

またジャイアント・インパクト説が分裂説と同様に抱えていた問題として、月の軌道平面(白道面)が地球の赤道面と約5度傾いているのを説明できないというものがあった。しかしこの問題も、最近の精度を上げたシミュレーションによるとジャイアント・インパクトで飛び散った破片同士の重力的な相互作用により説明できる可能性が出てきている。

複数衝突説の登場

数値計算によると、地球に火星サイズの天体1個が衝突して月は形成されたとするシナリオでは、月の成分の5分の1は地球に由来し、残る5分の4は衝突した天体に由来することになる。しかしながら、実際には地球と月の成分構成(例えば酸素同位体比)がほぼ同一であることから、ジャイアント・インパクト仮説には物質科学的な問題点も存在している。この問題を解決するシナリオとして、イスラエル・ワイツマン科学研究所のラルカ・ルフらは複数衝突説を提唱している。複数衝突説は、月は巨大衝突説が唱えるように1回の大規模衝突によって形成されたのではなく、複数の天体衝突の末に月が形成されたとする説である。この説では、微惑星の小さな衝突が20回程度繰り返され、衝突のたびに原始地球の周囲に残骸の輪が形成され、小衛星となり、こうした小衛星が合体することで最終的に月が形成されたとする。複数衝突説では、地球から多くの物質を放出するような衝突も考慮できる点や、月組成が多数の小衛星の組成を平均化した組成となることから、地球と月の物質科学的類似性の問題は緩和される。また、多様な衝突シナリオを考慮できる点から、月を形成する物理的条件もより緩いものとなる。 複数衝突説というのは、地球の生成過程と同じではないか。小惑星が衝突を繰り返し大きくなっていって地球が造られる。周囲に残骸の輪が形成され、小衛星となり、こうした小衛星が合体することで最終的に月が形成されたとする。

これって、土星の輪と良く似てないですか。土星の輪はそのうち調べて見ますが結構できたのは新しいらしい。そのうち新しい月が誕生するのかも。でも、複数衝突説では何故、水星や金星には月が出来なかったのか説明できるのでしょうか。まだまだ、謎の多い分野なんですね。

地球の衛星以外の例

2005年に発表されたRobin Canupによるシミュレーションでは、冥王星の衛星であるカロンも地球の月と同様に約45億年前に大衝突によって誕生したということが示唆された。シミュレーションによると、冥王星の場合には直径が1600kmから2000kmほどある他のエッジワース・カイパーベルト天体が秒速1kmほどで衝突したとされた。キャヌプは、このような衛星形成の過程は初期の太陽系では一般的だった可能性があると推測している。

また太陽系外惑星の形成シミュレーションによって、地球型惑星が形成される際には3個か4個に1個程度の割合でジャイアント・インパクトのような大衝突を経験し、月のような衛星を持つ可能性が指摘されている。このことから、他の恒星を回る惑星にも地球と同じような形成過程を経た月を持ったものがあるかもしれないと考えられている。

scienceの部屋---はじめに

月の役割

もし、地球に月が無かったら。今ある(生命あふれる)地球の存在は無かったと想定されている。月が出来たころは、地球の自転はずっと速かったらしい。1日は5時間程度しかなかったとも。月の引力のお陰て、だんだん地球の自転が遅くなり、今の1日24時間になったらしい。1日の長さは今でもだんだん長くなっているらしい。また月もだんだん地球から遠ざかっているとも。

干潮、満潮の潮の満ち干があるのも月のお陰だ。潮の満ち干には太陽の影響もあるが月の影響の方がずっと大きい。これも海の生物の進化に多大な影響を与えている。

地球は自分の公転面に対して23.5度の傾きを持っている。これはジャイアント・インパクトの際の名残りらしい。この傾きが地球に季節変動を与えてくれる。季節変動が起こるおかげて、地球全体の気温が均されてどこにでも生命が存在できるらしい。地軸の傾きが無ければ、高緯度地方は氷に閉ざされて、低緯度地方は灼熱地獄になってしまうとか。

たまたま、地球は月を持ったことで、生命が息づく環境になったようだ。

scienceの部屋---はじめに

マグマオーシャン

マグマオーシャン(Magma ocean)とは、惑星表層の珪酸塩部分が融けた状態になり、マグマの海が形成された状態のことをいう。地球においては、その形成の最終段階でジャイアント・インパクトを経験した際に、マグマオーシャンが形成されたとの説がある。

人類の住む地球という惑星は、今から約46億年前に誕生。誕生したばかりの原始地球(ancient earth)は、熱いマグマで覆われていたと考えられている。この状態を「マグマオーシャン」という。そのころは、まだ地球には生命は存在していなかったと考えられている。 しだいに表面が冷えていき、水蒸気が冷えて雨になって海が形成されていった。 海ができる前までの、地球の誕生からマグマオーシャンの時代を冥王代という。

マグマオーシャンが固まっていく時、重い鉄は重力によってマグマオーシャンの下にしずみ、地球の中心部に鉄が集まり、こうして地球は中心部に主に鉄からなる核を形成したと考えられる。この原始の海の中または、その付近で、最初の生命が誕生したという可能性が考えられている。

なお、この説とは別に、隕石に有機物が含まれている場合があることから、有機物の起源を宇宙に求める説もある。

でも、地球の様な惑星は宇宙の塵が集まってできたとも。つまりそれらは最初熱くはなかったはず。寧ろ非常に低温ではないか。多数の隕石の衝突で、その運動エネルギーが熱エネルギーに変換されて高温が生じたのだろう。地球上の小さな物体の衝突では熱は生じてもわずかだ。野球のボールを打ってもバットは熱くはならない。

では、もっと質量が大きく光速で2つの物体が衝突したらどのくらいの熱が発生するのかチョット試算して見ましょう。

(思考モデル)

2つの同じ大きさ質量mの小惑星クラスの質量の微惑星が正面衝突したとしよう。

両者は、大きさ直径10km、衝突速度は約20km/sとしよう。つまり、速度v=10km/s

で反対方向から飛んで来て正面衝突。衝突後は合体して質量は2倍に。

この場合は運動量の保存則は自明。すなわち、運動量の総和は初めから零だ。エネルギーの保存則はどうなる。運動エネルギーは総て熱に返還されるはずだ。

((1/2)mv2)+((1/2)mv2)=mv2=T

この総エネルギーTが総て熱に変換される。

これ等の小惑星は、どんな物質から構成されていたんでしょう。とりあえず鉄Feと想定すると、鉄の密度は、ρ=7.87 g/cm3=7870 kg/m3

鉄の比熱は0.45 J/(g・K)=450 J/(kg・K)、なお水は4.2 J/(g・K)です。

では、この衝突で温度は何度上昇するのでしょうか。

まず、直径10 km(10×103m)の小惑星の質量は?

M=(4/3)πr3ρ=(4/3)π×(10×103)3×7.83×103=3.28×1016 kg

衝突のエネルギー(すべて熱に変換されるとする)は?

T=mv2=3.28×1016 ×(10×103)2=3.28×1024J

鉄の比熱は0.45 J/(g・K)=450 J/(kg・K)でした。

熱容量は比熱に質量を掛けたもの、

熱容量 C(heat capacity)とは、系に対して熱の出入りがあったとき、系の温度がどの程度変化するかを表す状態量で、単位はジュール毎ケルビン(J/K)。C=d'Q/dT

△T=△Q/C=3.28×1024 J÷(450 J/(kg・K)×3.28×1016 kg)

=(1/450)×108 K=2.22×105 K

となるので、温度上昇は、22万度程度。実際には衝突に際してはかなりのエネルギーが宇宙空間に散逸するでしょうが、相当の温度上はありそうだ。

多数の隕石の衝突で、地球の表面はドロドロに溶けたマグマオーシャン。冥王代(めいおうだい、Hadean eon)とは、地質時代の分類のひとつ。地球誕生から40億年前までの5億年間を指す。衝突する隕石が無くなって行って、どんどん冷やされて地球は海が誕生した。

では、表層から蒸発した水分は何処から来た? やはり隕石起源だろう。蒸発した水分は上空では冷やされて雨になって落ちてこないと、気体のままでは宇宙空間へと逃げて行ってしまう。太陽からの距離も大きなファクターになる。

冥王代を越えると、太古代となり海が生じ生命の誕生となるんでしょう。

scienceの部屋---はじめに

謎の惑星-金星

NASAが本格的に金星の調査を始めるとか。火星については過去に生命が存在した?との仮説もあり、調査が進んでいるが金星は厚い大気に覆われて地表面が全く観察できないこともあり、近くにありながら謎の惑星となっている。

金星(Venus )は、太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星(一番目は水星)。また、地球にもっとも近い公転軌道を持つ惑星である。地球型惑星で、太陽系内で大きさと平均密度がもっとも地球に似た惑星であるため、「地球の姉妹惑星」と表現されることも。また、太陽系の惑星の中で最も真円に近い公転軌道を持っている。地球から見ると、金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月に次いで明るく見える星であることから、明け方に見えるものを「明けの明星」、夕方に見えるものを「宵の明星」という。つまり、古代人も良く観察して占いにも使われたんでしょう。

金星の大気は二酸化炭素(CO2)を主成分とし、わずかに窒素を含む。気圧は非常に高く、地表で約92気圧(atm)ある(地球での水深920メートルに相当)。

地球上の陸地表面は1気圧(水深10m)だから、およそその100倍近くもある。原始の地球の気圧もそんなものだったのか?→原始大気は100気圧程度もあり、高濃度の二酸化炭素が温室効果により地球が冷えるのを防いでいた。 現在の金星の大気に近いものであったと考えられている。この頃の大気に酸素はほとんど含まれない。地球温暖化CO2犯人説を何とか証明したい学者達は金星の灼熱地獄となった原因を調査したいと思っているようだが、CO2に関するスケールが違い過ぎる。なんせ地球大気でのCO2濃度は0.04%以下。大気中の絶滅危惧種に近い。

地表での気温は約730K(約460℃)に達する。高温となっている金星地表から雲層(高度45~70km)までの下層大気の温度勾配は、雲層の上端で有効温度になるような乾燥断熱温度勾配にほぼ従っており、高度50km付近では1気圧で約350K(75℃)、55km付近では0.5気圧で約300K(27℃)と、地球よりやや高い程度である。

**高度55km以上では、ひょっとしたら生命の存在も可能なのかな? 水(水蒸気)の存在も必要だけど。空中生物と言うものがあり得るか。地球でも細菌やウィルスは大気中にも存在しているらしいから。

まずは、地球と比較するため金星の基本データをまとめておこう。

1. 太陽からの距離

金星の太陽からの平均距離は0.7233天文単位(1億0820万キロメートル)、1天文単位とは地球と太陽との距離で約1.5億km。太陽からの距離は地球の72%。その分太陽から受けるエネルギーは大きい。

2. 公転周期

公転周期は0.6152年(地球の日数で225日)である。地球は勿論365日。地球の62%。公転周期はどうやって決まるんだっけ。惑星の質量と太陽からの距離だけの関数?

3. 自転周期

金星の自転は非常に遅い。金星の一日の長さ=116日 18時間 0分となっていた。地球の1日の長さは24時間だ。

ところが、金星の自転周期は地球の8か月間に相当する約243日と長く、公転面(公転軌道が描き出す平面)に対して約2.7度傾きつつ、公転の方向とは逆向きに自転していることが既に知られています。という記述も。地表面が見えないので観測は難しそうだ。

どうも1日の長さと自転周期は同じものではなさそうだ。

4. 昼夜の温度差:

熱による対流と大気の熱慣性のため、昼でも夜でも地表の温度にそれほどの差はない。これは凄いことだ。だって昼と夜はおよそ120日もかけて交代するんだから。大気上層部の「スーパーローテーション」と呼ばれる4日で金星を一周する高速風が、金星全体へ熱を分散するのをさらに助けているらしい。

5. 金星の体積(大きさ)

金星の半径= 6052 km、地球の半径= 6371 km

直径は地球の95%。姉妹星と言われる所以か。

体積に直すと各々、9.285×1011 km3、 1.083×1012 km3

体積は地球の86%程度。やや小ぶりな惑星だ。

**球の体積=(4π/3)×半径3

6. 金星の質量

金星の質量=4.869 ×1024 kg、地球の質量= 5.972 × 1024 kg

金星の質量は地球の81%。

金星の密度は5.20 g/cm3、地球の密度は5.51 g/cm³、惑星としてはよく似た材料から出来ているようだ。

金星と地球は一見非常によく似ています。半径や組成、密度も似ていて、重力も大体同じです。公転周期も大きな違いがありません。そのため兄弟星とも呼ばれますが、よく見ると違うところもたくさんあります。たとえば、自転周期。金星は自転に-243日かかります(マイナスは自転の方向が地球と逆のため)。日の出から次の日の出まで(1太陽日)は約117日です。

また、太陽放射量(惑星軌道での太陽光強度)は、太陽に近い金星では、地球の2倍ほどの値になります。ところが、太陽光の反射率(アルベド)が、地球の約30%に対して、約78%もあるため、太陽から受け取る熱量は金星のほうが地球より小さくなるのです。

高度45kmから70kmに硫酸(H2SO4)の雲が存在。このH2SO4の粒は下層で分解して再び雲層に戻るため、地表に届くことはない。雲の最上部では350km/hもの速度で風が吹いているが、地表では時速数kmの風が吹く程度である。しかし金星の大気圧が非常に高いため、地表の構造物に対して強力に風化作用が働くらしい。

2011年、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の探査機「ビーナス・エクスプレス」が大気の上層からオゾン層を発見。2012年、ビーナス・エクスプレスの5年分のデータを解析した結果、上空125kmのところに、気温が-175℃の極低温の場所があることがわかった。この低温層は、2つの高温の層に挟まっており、夜の大気が優勢な部分が低温になっていると考えられている。この極低温から、二酸化炭素の氷が生じているとも考えられている。

二酸化炭素による温室効果

金星の地表は太陽により近い水星の表面温度(平均442 K(169 ℃))よりも高いらしい。金星の地表の気温が高いのは、大気の主成分である CO2による温室効果のためとされている。

金星の厚い雲は太陽光の80%を宇宙空間へと反射するため、金星大気への実質的なエネルギー供給は、太陽から遠い地球よりも少ない。このエネルギー収支から予測される金星の放射平衡有効温度は227K(-46℃)と、実際の金星の地表温度に比べて約500Kも低温の氷点下となる。それが実際にそうならないのは、膨大な量のCO2によって大気中で温室効果が生じるためで、高密度のCO2による温室効果が510K分の温度上昇をもたらしていると考えられている。どうも、この説は、地球温暖化のCO2CO2犯人説を何とか支持したいという意図が感じられるのだが。温室効果がエネルギー収支を覆すことは無いはずだが。

スーパーローテーション

金星大気の上層部には4日で金星を一周するような強い風が吹いている。この風は自転速度を超えて吹く風という意味でスーパーローテーションといわれる。風速は100m/sに達し、243日で一周する自転速度の60倍以上である。このことが実際に確かめられるまでは、昼の面で暖められた大気が上昇して夜の面に向かい、そこで冷却して下降するという単純な循環の様式が予想されていた。この現象は多くの人々の興味を引くこととなりさまざまな理論が提示され、金星最大の謎のひとつとされていたが、2020年に日本の金星探査機「あかつき」の観測データの分析より、この加速機構を担うのが「熱潮汐波」であることが明らかになった。

**熱潮汐波

惑星全体をぐるぐる回る奇妙な風

最近まで金星の大気循環はよく分かっていませんでした。分厚い硫酸の雲にすっぽり覆われていて、可視光では何も見えないからです。1960~70年代にアメリカやソ連が金星探査機を送り込んで、ようやく中のことが分かってきました。

第一の発見は、非常に強力な温室効果です。地面付近は約460度もの超高温になります。金星のほうが地球よりも太陽から受け取る熱量が小さいのに、これだけ熱いのはなぜか。この謎は、発見から10年ほどで解決されました。

金星には、非常にたくさんの大気があります。地表面の気圧は92気圧で、地球の100倍近い大気をまとっていることを意味しています。大気の約98%が温室効果ガスの二酸化炭素です。これが強い温暖化を引き起こしているのです。

第二の発見は、大気循環です。金星では1太陽日が非常に長いので、地面に対して太陽はほとんど動きません。昼では常に大気が暖められて上昇し、夜側では冷やされて下降します。そこで、昼側で上昇した大気が夜側に向かう、スイカの模様のような循環が予想されました。これは夜昼間対流と呼ばれます。

ところが、実際に観測したところ、予想と全く違う大気運動をしていることが分かりました。金星では全球的に非常に速い風「スーパーローテーション」が吹いていたのです。この風は自転の方向に、自転より速く吹いています。高度60kmでは風速は100m/s程、自転速度の60倍にも達します。発見から40年ほど経ちますがまだ完全な説明はなされていません。

有力な説は2つあります。1つは子午面循環と呼ばれる大気循環に着目したギーラッシュメカニズムと呼ばれるものです。そしてもう1つが、京都産業大学理学部 物理科学科 髙木 征弘 准教授が研究を行なっている熱潮汐波メカニズムです。

地球大気との比較

一見したところ、金星の大気物質と地球上の大気はまったくの別物である。しかし両者とも、かつてはほとんど同じような大気からなっていたとする以下の説がある。

太古の地球と金星はどちらも現在の金星に似た濃厚な二酸化炭素の大気を持っていた。

惑星の形成段階が終わりに近づき大気が冷却されると、地球では海が形成されたため、そこに二酸化炭素が溶け込んだ。二酸化炭素はさらに炭酸塩として岩石に組み込まれ、地球上の大気中から二酸化炭素が取り除かれた。

金星では海が形成されなかったか、形成されたとしてもその後に蒸発し消滅した。そのため大気中の二酸化炭素が取り除かれず、現在のような大気になった。

もし地球の地殻に炭酸塩や炭素化合物として取り込まれた二酸化炭素をすべて大気に戻したとすると、地球の大気は約70気圧になると計算されている。また、その場合の大気の成分はおもに二酸化炭素で、これに1.5%程度の窒素が含まれるものになる。これは現在の金星の大気にかなり似たものであり、この説を裏付ける材料になっている。

一方で、地球と金星の大気の違いは地球の月を形成したような巨大衝突の有無によるという考え方がある。しかし、金星の地軸の傾きの原因は巨大衝突だという説(月は出来なかった?)もある。

金星が注目されるのは、金星大気中の膨大なCO2が超温暖化の原因らしい。また地球が一時スノーボール状態になったのを抜け出せたのも大気中に膨大なCO2を蓄積できたからとも解明されて来た。だから、無制限に大気中にCO2を放出続けると大変なことになるというのが温暖化論者の論点の主要なポイントだ。しかし、現在に地球のCO2濃度は高々0.04%以下、希ガスのアルゴンよりも希少である意味絶滅危惧種的な存在だ。過去どんどん減り続け、植物達にとってはとても光合成が困難な量にまで減ってしまっている。それに地球環境を安定化させるにはある程度の温暖化ガスの存在も不可欠だ。最適なCO2濃度はどの程度がいいのでしょうか。

CO2が極めて微量でも温暖化の主役になり得るのは何故なのか。これらの気体は赤外線を吸収し、再び放出する性質があるらしい。何故CO2にこのような効果があり、酸素や窒素には無いのか。メタンはCO2以上に効果があるとか。また最大の主役は水蒸気であることも知られている。

scienceの部屋---はじめに

冥王星

冥王星(134340 Pluto)は、太陽系外縁天体内のサブグループ(冥王星型天体)の代表例とされる、準惑星に区分される天体。そう、冥王星は太陽系惑星でただ一つ米国人によって発見された惑星だった。1930年にクライド・トンボーによって発見され、2006年までは太陽系第9惑星とされていた。離心率が大きな楕円形の軌道を持ち、黄道面から大きく傾いている。直径は2,370キロメートル であり、地球の衛星である月の直径(3,474キロメートル)よりも小さい。冥王星の最大の衛星カロンは直径が冥王星の半分以上あり、それを理由に二重天体とみなされることも。冥王星探査惑星「ニューホライズン」の活躍によって、冥王星には他の8つの惑星にない興味深い個性があることも分かって来た。

冥王星(134340 Pluto)は、太陽系外縁天体内のサブグループ(冥王星型天体)の代表例とされる、準惑星に区分される天体。そう、冥王星は太陽系惑星でただ一つ米国人によって発見された惑星だった。1930年にクライド・トンボーによって発見され、2006年までは太陽系第9惑星とされていた。離心率が大きな楕円形の軌道を持ち、黄道面から大きく傾いている。直径は2,370キロメートル であり、地球の衛星である月の直径(3,474キロメートル)よりも小さい。冥王星の最大の衛星カロンは直径が冥王星の半分以上あり、それを理由に二重天体とみなされることも。冥王星探査惑星「ニューホライズン」の活躍によって、冥王星には他の8つの惑星にない興味深い個性があることも分かって来た。

《追記》

冥王星の太陽からの平均距離は、およそ59億km、太陽系の果てとは言えないが、地球からも相当遠い。因みに地球と太陽の距離は、1億4960万km。約40倍。太陽の光は地球までは約8分後に到達するが、冥王星までは5時間はかかる。探査衛星との通信も大変だ。

1930年、天文学者クライド・トンボーはローウェル天文台で第9惑星を探すプロジェクトに取り組んでいた。トンボーは、当時最新の技術であった天体写真を用いて、空の同じ区域の写真を数週間の間隔を空けて2枚撮影し、その画像の間で動いている天体を探すという方法で捜索を行った。撮影した膨大な写真を丹念に精査した結果、トンボーは1930年2月18日に、同年1月23日と1月29日に撮影された写真乾板の間で動いていると思われる天体を見つけた。それだけでなく、1月20日の写真も質は悪かったが動きを確認するのには役立った。ローウェル天文台はさらに確証的な写真を得るよう努力したあと、発見の報を1930年3月13日にハーバード大学天文台へ電報で送った。のちに冥王星の写真は1915年3月19日までさかのぼって見つかった。このような経緯から発見日は一般に1930年2月18日とされているが、小惑星センターに登録された一覧上では発見日は同年1月23日とされている。

1930年、天文学者クライド・トンボーはローウェル天文台で第9惑星を探すプロジェクトに取り組んでいた。トンボーは、当時最新の技術であった天体写真を用いて、空の同じ区域の写真を数週間の間隔を空けて2枚撮影し、その画像の間で動いている天体を探すという方法で捜索を行った。撮影した膨大な写真を丹念に精査した結果、トンボーは1930年2月18日に、同年1月23日と1月29日に撮影された写真乾板の間で動いていると思われる天体を見つけた。それだけでなく、1月20日の写真も質は悪かったが動きを確認するのには役立った。ローウェル天文台はさらに確証的な写真を得るよう努力したあと、発見の報を1930年3月13日にハーバード大学天文台へ電報で送った。のちに冥王星の写真は1915年3月19日までさかのぼって見つかった。このような経緯から発見日は一般に1930年2月18日とされているが、小惑星センターに登録された一覧上では発見日は同年1月23日とされている。

冥王星が発見されるまでの歴史は、海王星の発見および天王星の存在と密接に結びついている。1840年代、ユルバン・ルヴェリエとジョン・クーチ・アダムズはニュートン力学を用いて、天王星の軌道における摂動の分析から、当時未発見の惑星だった海王星の位置を正確に予測した。摂動はほかの惑星から重力で引かれることで起こるということが理論化され、ヨハン・ゴットフリート・ガレが海王星を1846年9月23日に発見した。

**摂動

摂動(せつどう、 英語: perturbation)とは、一般に力学系において、主要な力の寄与(主要項)による運動が、他の副次的な力の寄与(摂動項)によって乱される現象である。摂動という語は元来、古典力学において、ある天体の運動が他の天体から受ける引力によって乱れることを指していたが、その類推から量子力学において、粒子の運動が複数粒子の間に相互作用が働くことによって乱れることも指すようになった。なお、転じて摂動現象をもたらす副次的な力のことを摂動と呼ぶ場合がある。

摂動論

上記のような複数天体間、複数粒子間に相互作用が働くときの運動は数学的に厳密に解くことができないことが知られている(多体問題)。これらの数学的に厳密に解くことのできない問題の近似解を求める手法の1つに、摂動論(せつどうろん、 英語: perturbation theory)がある。

考えている問題Aを、厳密に解ける問題Bに小さな変更(摂動)が加えられた問題であるとみなす。

問題Aの近似解は、問題Bの厳密解に、摂動が加わったことによって生じる小さな補正(摂動項)を加えたものであると考える。

ここで求めるべき摂動項は、問題Bの厳密解の組み合わせ、すなわち一次結合の形で表現出来ると考え、その係数を与えられた条件から順次求める。

天文学者たちは19世紀後半の海王星の観測から、天王星の軌道が海王星に乱されていたのと同じように、海王星の軌道もまたほかの未発見の惑星(「惑星X」)によって乱されていると推測し始めた。1909年までに、ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングとパーシヴァル・ローウェルは、そのような惑星が存在する可能性のある天球座標をいくつか提唱した。1911年5月には、インド人の天文学者ヴェンカテシュ・ケタカルによる、未発見の惑星の位置を予測した計算がフランス天文学協会の会報で公表された。

パーシヴァル・ローウェルは冥王星の発見に関して重大な影響があった。1905年、ローウェル天文台(ローウェルが1894年に設立した)は、存在するかもしれない第9惑星を捜索する一大プロジェクトを開始した。プロジェクトはローウェルが1916年に死去するまでの11年間続けられた。ローウェルの死後、彼の遺産である天文台をめぐるローウェルの妻との10年にも及ぶ法廷闘争によって、惑星Xの探索は1929年に再開されるまでの間一度も実施されなかった。1929年に当時の天文台長ヴェスト・スライファーがトンボーにこの仕事を預け、1930年の発見に至った。

皮肉にも、捜索のきっかけとなった海王星の軌道の摂動の原因となるには、冥王星はあまりにも小さすぎた。19世紀に天文学者が観測した海王星の軌道の計算との食い違いは、海王星の質量の見積もりが正確でなかったことが原因だった。いったんそれが分かると、冥王星が非常に暗く、望遠鏡で円盤状に見えないことから、冥王星はローウェルの考えた惑星Xであるという考えに疑問の目が向けられた。ローウェルは1915年に惑星Xの位置を予測しており、これは当時の冥王星の実際の位置にかなり近かった。しかし、アーネスト・ウィリアム・ブラウンはほとんど即座にこれは偶然の一致だと結論づけ、この見方は今日でも支持されている。したがって、冥王星がピッカリング、ローウェル、ケタカルの予測した領域の近くにあったことがただの偶然にすぎないことを考慮すると、トンボーが冥王星を発見したことはさらに驚くべきことになる。

発見された新天体を命名する権利は、ローウェル天文台と所長のスライファーにあった。名前の提案は世界中から殺到すると考えられ、トンボーはほかの誰かに提案される前に早く新天体の名前を提案するようにスライファーをせきたてた。ローウェルの妻コンスタンスは、「ゼウス (Zeus)」、次いで「パーシヴァル (Percival)」、さらに「コンスタンス (Constance)」を提案したが、どれも支持は得られなかった。

「プルート (Pluto)」という名前を最初に提案したのは、イングランド・オックスフォード出身で当時11歳の少女ヴァニーシア・バーニーである。天文学と同じぐらいローマ神話とギリシア神話にも興味があった彼女は、オックスフォード大学のボドレアン図書館で以前司書をしていた祖父ファルコナー・マダンとの会話の中で、ギリシア神話のハデスに対応するこの名前「Pluto」を選び、それを提案した。プルート(プルートー)とはローマ神話に登場する冥府の王である。マダンはこの提案をハーバート・ターナー教授に伝え、ターナーはこの提案をさらにアメリカにいた同僚に電報で送った。

1930年3月24日、ローウェル天文台のメンバーにより、ミネルヴァ (Minerva) 、クロノス (Cronus) 、プルート (Pluto) の3つの候補への投票が行われた。同じ名前の小惑星があることが指摘されるまではミネルヴァが最有力と思われたが、最終的にプルートが満場一致で選ばれ、正式に「Pluto」と命名された。「Pluto」の最初の2文字がパーシヴァル・ローウェル (Percival Lowell) のイニシャルであることもプルートに有利に働いた。この名前は1930年5月1日にローウェル天文台から公表された。

日本語名の「冥王星」は、日本人の野尻抱影がPlutoの訳語として提案した名称である。彼はこの名称を「幽王星」というもうひとつの候補とともに雑誌科学画報の1930年10月号に紹介した。この名称は京都天文台ではすぐに採用されたが、東京天文台(現・国立天文台)では英語のままの「プルートー」が用いられた(当時、東京天文台と京都天文台は異なる用語を用いていることがしばしばあった)。東京天文台が「冥王星」を採用したのは太平洋戦争中に外来語(カタカナ語)を禁止した1943年のことであった。

1933年には中国でも「冥王星」が使われ始め、現在では、中国語では日本語と同じ「冥王星(míngwángxīng)」が用いられている。漢字をほぼ廃止した朝鮮語では、漢字で冥王星にあたる「명왕성(myeongwangseong)」を用いている。漢字を完全に廃止したベトナム語では、ヒンドゥー教や仏教で地獄の守護神とされる閻魔にちなんで、漢字で「閻王星」にあたる「Diêm Vương Tinh」や、「閻王の星」にあたる「Sao Diêm Vương」などと呼ばれる。インドでも閻魔(ヤマ)にちなみ「यम ग्रह(yam grah)」と呼ばれる。

1930年に発見されて以来、「太陽系の9番目の惑星であり、外惑星のひとつである」とされてきた。しかし、1992年に冥王星以外の外縁天体が初めて発見されて以降、冥王星と似た大きさの外縁天体が続々と発見され始めた。その中でも2003年に撮影された写真の中から2005年に発見された2003 UB313は冥王星よりわずかに大きいと考えられた。このような太陽系研究の進展により、太陽系の研究者の間などで冥王星を惑星とみなすことへの疑問の声が広まった。そして、発見から76年後の2006年8月に開かれた国際天文学連合(IAU)総会で、それまで明確でなかった惑星の定義を定めるとともに、「dwarf planet(準惑星)」という分類を新たに設けることが採択された。この結果、冥王星はケレス、2003 UB313(分類と同時にエリスと命名)などとともに準惑星に分類された。また、冥王星を外縁天体の「新しい下位分類のプロトタイプ」とすることも決定され、2008年6月にその分類の名称を「plutoid」とすることが確定した(日本学術会議では2007年4月9日の対外報告(第一報告)[22] において「冥王星型天体」という日本語名称を推奨していた)。再分類されたあと、冥王星は小惑星の一覧に記載され、小惑星番号134340番が与えられた。

これらの結果として冥王星は、「太陽系外縁天体として最初に発見されたもの」という位置づけとなった。

物理的特徴

2015年7月14日にニュー・ホライズンズが最接近し、詳細な観測を行った。一部判明した観測データは公表されたが、詳細は数多くの天文研究者および天文愛好家によって現在解析中である。

外観

冥王星の見かけの等級は14等級以下であり、肉眼で観察することは不可能である。したがって観測には望遠鏡が必要となる。冥王星を容易に見るためには、望遠鏡の口径は約30センチ以上が望ましい。非常に巨大な望遠鏡で観測しても、冥王星の角直径はわずか0.15″しかないため、恒星と同じように点状に見える。冥王星の色はごくわずかに黄色がかった明るい茶色である。

衛星カロンが発見されたことにより、冥王星は最初の推定よりもずっと小さいことが明らかになり、必然的に冥王星のアルベド(光を反射する度合い)の見積もりは上方修正されることとなった。現在の推定では、冥王星のアルベドは、かなり高いアルベドを持つ金星よりもわずかに低い程度だと考えられている。

冥王星の距離が非常に遠く、望遠鏡の技術にも限界があるため、現在でも地球から冥王星の表面の詳細な写真を直接的に得ることは不可能である。探査機ニュー・ホライズンズが2015年に最接近して直接撮影されるまでの間は、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像から、表面の明暗や模様などがわずかに分かる程度であった。

1985年から1990年にかけて、カロンによる冥王星の食(掩蔽)が地球から観測できる位置関係になったため、食の進行にともなう明るさの変化をスーパーコンピュータで処理することによって、地表の明るさの精密な分布地図が得られた。たとえば、冥王星上で明るい点が食されると、暗い点が食されたときよりも全体の明るさは大きく変化する。この技術を用いて、冥王星 - カロン系全体の平均の明るさとその変化を時間とともに追っていくことができた。最終的に2015年に最接近したニュー・ホライズンズから地球に送信された観測データにより詳細な地表が明らかになった。

「二重天体」としての冥王星とカロン(右下)。地球と月の組(左上)も示した。それぞれの天体間の距離は正しくないが、大きさの比率は正しく描かれている。

冥王星の直径と質量は発見後数十年間にわたって過大評価されていた。質量は地球に匹敵すると当初は考えられていたが、観測が精密になると大きく下方修正された。1978年に衛星のカロンが発見されたことにより、ケプラーの第3法則のニュートンの公式を適用して、冥王星 - カロン系の質量を確定することが可能になった。

【衛星カロン】

【衛星カロン】

カロン(Charon) は、太陽系の準惑星(冥王星型天体)である冥王星の第1衛星かつ冥王星最大の衛星。

カロンは1978年6月22日にアメリカの天文学者ジェームズ・クリスティーによって発見された。その後、冥王星が冥府の王プルートーの名にちなむことから、この衛星はギリシア神話の冥府の川・アケローンの渡し守カローンにちなんで「カロン」と命名された。なおクリスティーは当初から一貫してCharonの「char」を妻シャーリーン (Charlene) のニックネーム「シャー (Char)」と同じように発音していたため、これが英語圏で定着して「シャーロン」と呼ばれるようになった。

2005年10月31日に新たな衛星が2個(S/2005 P 1とS/2005 P 2。P1は後にヒドラ、P2はニクスと命名)が発見されるまでは、カロンが冥王星の唯一の衛星と考えられていた。

カロンは、衛星にしては「惑星」に対する質量があまりにも大きく、また共通重心が冥王星とカロンの間の宇宙空間にあるため、冥王星およびカロンは二重惑星であるとの解釈もできる。

2006年8月16日から開かれたIAU総会では、2003 UB313(エリス、発見当初は第10惑星とも言われた天体)の発見を受けて惑星の定義が議題となった。当初の定義案では、2003 UB313およびケレスと共に、カロンも太陽系の惑星に属することとなり、その案が可決された場合にはこれらすべてが惑星に追加されることになっていた。しかしこの定義案については反対意見が多かったため、修正案が同月24日に採択された。修正された定義では上記3天体のみならず、カロンの母天体である冥王星も惑星には当たらないとされ、カロンは「準惑星の衛星」と呼ばれることになった。

探査機ニュー・ホライズンズの接近前でもカロンには大気がないため、地上の望遠鏡からでもほぼ正確な直径を求めることができていた(1186 km - 1220kmほど)。ニュー・ホライズンズの測定により直径が1208kmと再確認された 。地球の月は直径が2,370kmでこれより大きい。

質量は1.90 ×1021 kgで冥王星の7分の1である。赤外線スペクトル観測によってカロンの表面は氷に覆われていることがわかった。この点はメタンに覆われている冥王星とは大きく異なる。でも、このことはより高圧高温な氷の下には液体の水が存在する可能性が指摘されており、生命存在の可能性も?

冥王星とは互いに同期回転しているため、カロンは常に冥王星に同じ面を向け、冥王星もカロンに対して常に同じ面を向けている。よって、仮に冥王星およびカロンから互いを見たとすると空の一点から動かないように見える。

1980年代後半には、カロンが地球と冥王星の間を通過することにより、冥王星の表面の明るさが変化する様子を観測できた。冥王星が1回公転する間に2回、それぞれ数年間にわたってこの状態になる。

冥王星 - カロン系は、太陽系内で最大の連星系、すなわち重心が主天体の地表の外にある系の中で最大のものとして注目に値する(より小規模な例として小惑星パトロクロスなどがある)。このことと、カロンの直径が冥王星の半分以上もあることから、冥王星 - カロン系を二重惑星と呼ぼうと考えるものもいる。

カロンは平均密度が2.24g/cm3あり、冥王星の2.05g/cm3より大きい。これは、メタンなどの軽い物質に対する、水の氷の割合が多いためと思われる。なお、表面に氷が存在することが1999年に確認された。

また、かつて地下に海が存在した可能性が示唆されている。現在、冥王星とカロンは常にお互いに同じ面を向け、安定した真円の軌道を回っているが、この状態に至るまでにカロンは細長い楕円軌道を回っていた時期があったと考えられている。そのような時期には潮汐変形で熱が発生し、カロン内部に液体の海が存在した可能性もあるという。

scienceの部屋---はじめに

準惑星

準惑星(dwarf planet)とは、太陽の周囲を公転する惑星以外の天体の中で、それ自身の重力によって球形になれるだけの質量を有するもの。国際天文学連合(IAU)が2006年8月24日に採択した第26回総会決議5A(以下、決議5Aと略)の中で「惑星」を再定義した際に、同時に定義された太陽系の天体の新分類。” dwarf”の名から想定されるように今までは望遠鏡では見つからなかった天体。今後まだまだ新発見があるかもね。

準惑星(dwarf planet)とは、太陽の周囲を公転する惑星以外の天体の中で、それ自身の重力によって球形になれるだけの質量を有するもの。国際天文学連合(IAU)が2006年8月24日に採択した第26回総会決議5A(以下、決議5Aと略)の中で「惑星」を再定義した際に、同時に定義された太陽系の天体の新分類。” dwarf”の名から想定されるように今までは望遠鏡では見つからなかった天体。今後まだまだ新発見があるかもね。

国際天文学連合による定義

採択された決議案に示される定義は下記の通りである。

dwarf planet(ドワーフ・プラネット) (準惑星)とは以下の条件をすべて満たす天体。

① 太陽をめぐる軌道を周回している。

② 固体をその形に維持するための力(分子間力)によるのではなくそれ自身をまとめあげている重力(自己重力)によって静水圧平衡(ほぼ球形)を保つに足る質量がある。

③ その軌道近くから他の天体が排除されていない(他の天体を取り込んだりはじき飛ばしたりしていない)。

④ それ自体が衛星ではない(ただし、以下に明示したように「衛星」の定義はなされていない)。

なお、学術用語について、学会などが定義を明言することは極めて異例のことらしい。通常は、関連研究者内部で提唱されたものが淘汰されて決まるもの。

現時点では5つが知られているが今後まだ増加する可能性も。

→冥王星、セレス、エリス、ハウメア、マケマケ

scienceの部屋---はじめに

地層累重の法則

地層累重の法則(law of superposition)とは、万有引力の法則に従って、地層が下から上に向かって堆積する(下にあるものほど、古い)という考え方のこと。化石による地層同定と並ぶ、地層の新旧や年代判定を行う上での大原則だ。デンマークの科学者ニコラウス・ステノが、1669年に提唱したと言われ、次の3つの法則から出来ています。

第1法則 地層は水平に堆積する(初原地層水平堆積の法則。Law of original horizontality)

第2法則 その堆積は側方に連続する(地層の側方連続の法則。Law of lateral continuity)

第3法則 古い地層の上に新しい地層が累重する

実際には褶曲や断層、大規模な地すべりなどにより、上下が逆転している場合もありますが、 それでも本来下にあった層が年代的に古いことは変わらず、慎重に地層の連続性をたどれば、その時間経過を追えると考えられます。また古い地層に褶曲や不整合が見られても、その上に堆積した地層との関係には本法則が適用でき、生痕化石やなども組合わせて各地層の年代の推定などに、使われます。

【千葉県屏風ヶ浦】

確かに、これだけ聞けばこの通りなのですが、エベレストやアルプスの山の中の地層の中から、古い時代の三葉虫やアンモナイトなどの海生物の発見されることから、その場所は海だったことが分かります。そんな高い場所が海だったということは、地球全体が海に浸かっていたかというと、他のもっと低い場所で陸の生物や川や湖の生物の化石が発見されたりします。だいたい砂や粘土が水平に積もるのは海底あるいは川底しかありえません。火山灰は別ですが。また、地層に不整合が見られるのは、その時期は、そこが陸であり、浸食されたことを示しています。

そこで科学者たちは、大地がある時は隆起し、ある時は沈降するということを認めざるを得ませんでした。結局、造山運動というものがあり、大地は隆起と沈降を繰返しているのだと。でも何故大地が隆起したり沈降したりするのかは謎でした。ところで、ウェーゲナーという人が、大陸移動説(1912年)に提唱します。かれは、大西洋の両側、南米東岸とアフリカ西岸の海岸線の形が似ていること(大陸棚まで含めても)、及び、これだけ離れた場所から同種の化石が見つかることから、もともとは一つの大陸であったと想定したことがきっかけです。発表当初は、全く無視されます。巨大な大陸を動かす原動力について説明がつかなかったためです。「こんなデカい大陸がどうやって動くんだ。」でも、鉛直方向に動くのもかなり無理。造山運動があったことは動かせない事実のようですが。

現在は、プレート理論によって、大陸移動説はほぼ定説になっております。更にプレートの移動速度も実測によって、年間2cm~10cm程度と求められています。大陸の地殻はその下にあるマントルという粘性のある巨大なマスの上に乗っていて、マントルの対流に乗って大陸が離合集散を繰り返していることが分かりました。地殻の運動は、鉛直ではなく、水平がメインであったわけです。これで大陸が隆起と沈降を繰返している理由が説明できるようになって来ました。

大陸移動説のお陰で、地質時代の大陸の分布、当時の環境も良く分かるようになり、博物館の隅に展示されていた古生代の生物達も新たな脚光を浴びるようになって来ました。でも、ここまでたどり着く発端は、地層累重の法則まで遡るのです。

scienceの部屋---はじめに

大洪水とノアの方舟

ノアの方舟(ノアのはこぶね、英語でNoah's Ark)は、旧約聖書の「創世記(6章-9章)」に登場する、大洪水にまつわる物語。主人公ノアがその家族、多種の動物を乗せた方舟に乗って助かり人類の先祖となるとの神話。コーランやヒンズー教にも同様の記述があるらしい。更に、源をさかのぼると、古代メソポタミア地方の文学叙事詩「ギルガメシュ」に記述がある。ギルガメシュは紀元前2600年ごろ、シュメールの都市国家ウルクに実在したとされる王と言われている。粘土版に記された楔形文字の『ギルガメシュ叙事詩』の断片の解読から、旧約聖書の洪水物語に似た記述の他、創世記のネタと見られる多数の記述が見つかっている。しかし、メソポタミア地方は、チグリス、ユーフラテスに挟まれ、洪水の頻発する地域ではあるが、人類を絶滅に陥れるような超大型の洪水があった痕跡は見つかっていない。ただし、当時一村落全体が洪水でほとんどが死に絶えてしまい、船に乗っていために生き残った人がいたような場合など、後世にこれを伝えるための伝説があってもおかしくないだろう。世界の大きさは時代によって異なるから。

欧米の地質学者達は、当初旧約聖書の無誤謬性を立証する目的から地層の研究を始めたが、意図に反して、地質学者達は次第に旧約聖書と袂を分かつことになる。創世記では、天地創造から数千年しか経ていないのに、地球の年齢は今では46億年程度と推定されている。ヒマラヤやアルプスの崖から海生生物の化石が発見されることも当初から謎であった。確かにそこまで海面が上昇したなら超大洪水だが。化石の種類が地層ごとに特徴があり、下部のものほど古そうだ(地層累重の法則)ということから生物の進化の概念も取り入れざるを得なくなる。更に、ある地域がある時代は海であったり陸であったりを繰返していたことは化石の変遷から認めざるを得なかったが、この真の原動力がプレート理論で解明されるのはつい最近のことでもある。

一方、洪水の伝説は、世界各地の民族に存在することが分かってきた。洪水の原因も氷河湖の氷のダムの決壊、大きな津波等は普通の河川の洪水よりはかなり大規模で洪水伝説にふさわしいものもあることも分かって来ている。このような洪水は地層の研究からも読み取ることが出来る。一見地味な地層の研究だが、過去の地球の歴史の真実を語ってくれる貴重な情報なのですね。下記の書籍は、キリスト教原理主義との対峙に多くのページを割いているので、我々日本人には少しくどすぎるところもありますが、地層の研究の醍醐味をうまく語ってくれています。

参考文献;「岩は嘘をつかない」David Montgomery著、白揚社

scienceの部屋---はじめに

巨大隕石による三大インパクト

地球環境の変化は、地球内部からの要因に加えて外部からの隕石や彗星の衝突も大きな要因であったと言われています。もともと宇宙の塵のようなものが互いに衝突しあって大きくなって惑星が誕生したものですから、地球誕生初期には数えきれない衝突があったと想定されるます。地形に証拠が刻まれている巨大な衝突は過去三回生じたことが知られています。もっと規模の小さな衝突の痕跡は多数あるようですが。

アストロブレム(隕石衝突に起因する地質構造)として、地球上で1番大きいものは南アフリカ共和国のフレデフォート・ドーム。2番目に大きなアストロブレムがサドベリー隕石孔。3番目は恐竜絶滅の要因と目されるメキシコのチクシュルーブ・クレーターとされている。今後新たなアストロブレムが発見される可能性はあるだろうか?

①フレデフォート・ドーム…南アフリカ共和国にある世界最大の隕石衝突跡

②サドベリー隕石孔…カナダオンタリオ州グレーターサドベリー市にある、地球上で2番目に大きな隕石衝突跡

③チクシュルーブ・クレーター…メキシコのユカタン半島にある約6,550万年前の小惑星衝突跡。中生代の生物の大量絶滅を引き起したと原因とされている。

(1).フレデフォート・ドーム(Vredefort dome)

南アフリカ共和国にある世界最大の隕石衝突跡(クレーター)。また、現存する世界最古の隕石跡(2005年世界遺産して登録される)。隕石の衝突跡の直径は約190kmと世界最大。中央ドーム(直径約50km)とそれを取り囲む外輪山からなる。ドームの大きさは300km程度あったと推定されているが、現在は長年の侵食により50km程度が痕跡として残っている。

約20億2300万年前に直径10から12kmの小惑星が速度約20km/sで衝突し生成されたと考えられている。衝突時のエネルギーはTNT火薬に換算して87Tt(テラトン、広島型原爆が約15kt、即ちその58億倍)と推定される。この時の衝突で地殻はえぐられ、地下25kmまで到達したと考えられている。衝突による地殻の溶解と攪拌により金鉱床が形成された。現在は、草原地帯となっており、固有の蝶、鳥、哺乳動物が生息している。また付近の川ではラフティングや沢登りが楽しめ、乗馬やハイキングコースもある。右の写真も隕石孔の一部なんでしょう。

南アフリカで、金やダイヤモンドが沢山取れるのも、隕石衝突跡のおかげなのだね。

ところで、この隕石孔のできたのが約20億年前だって。これで思い出すのは月の誕生だ。地球の周りを回っている月も、地球が誕生した頃、別の小惑星が衝突してその結果月が生じたとなっている。フレデフォート・ドームはその時の跡でしょうか。いえ、月が誕生したのはもっとずっと前らしい。火星くらいある惑星(テイア)が斜め方向に衝突した?? ずっと巨大な衝突のようだ。その時の痕跡は地球に残っているのでしょうか。

(2). サドベリー隕石孔 (Sudbury Astrobleme)

カナダオンタリオ州グレーターサドベリー市にある、地球上で2番目に大きな「アストロブレム(隕石衝突に起因する地質構造)」。地形としての「クレーター」はすでに浸食されて失われているが、生成時には直径200~250 kmあったと推定される。

サドベリー盆地 (Sudbury Basin)は、火成岩類・角礫岩類・堆積岩類がつぶれた楕円形に同心円状に並ぶ、特異な地質構造(サドベリー構造 ) をしている。その起源は18億5,000万年前 の隕石の衝突であり、クレーター地形は侵食と広域削剥で失われたが、当事の地下地質構造が現在地表に露出していると考えられている。直径約10kmの隕石が衝突してできたと考えられており、放出物は1600万km2にわたって撒き散らされ800km以上運ばれたものと推定されている。衝突によってマグマが発生し、そこから生じた火成岩類にニッケル・銅鉱山群 (ニッケル・銅硫化物鉱床) が含まれ、重要な地下資源となっている。

(3).チクシュルーブ・クレーター(Chicxulub crater)

メキシコのユカタン半島にある約6550万年前の小惑星衝突跡。 地磁気異常、重力異常、およびセノーテの分布(ユカタン半島独特の石灰岩地形)によって確認される。これらはいずれもきれいな円弧を描いており、この円の中心が衝突地点とされた。直径は約160Km。既知の地球上のクレーター(隕石衝突跡)では三番目の規模。これらを総称し3大隕石衝突、3大インパクトとも)、顕生代(5億4200万年以降つまり多細胞の生物が生まれた後)に形成されたことが確認されるものとしては最大級。この衝突が、恐竜を含む大型爬虫類はじめとする多くの生物が絶滅した白亜紀末の大量絶滅(K-T境界)の、もっとも有力な原因と考えられている。他にデカン・トラップ出現も大きな寄与があるとも。

2010年にサイエンス誌に掲載された説では、小惑星の大きさは直径10-15km、衝突速度は約20km/s、衝突時のエネルギーは広島型原子爆弾の約10億倍、衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定されている。

巨大な隕石衝突が、過去三回。それ以外にも多数ある。ガリレオが発見した月の表面のアバタは、隕石衝突によるクレーターである。隕石衝突は今後も起こり得る。もし、そこそこ巨大な隕石の接近が予測された場合、人類は対応できるのだろうか。

チクシュルーブ・クレーター発見の経緯

1977年、ウォルター・アルヴァレスがイタリアにおいて、白亜紀末、約6550万年前の地層でK-T境界(中生代と新生代の境界)を発見。K-T境界は世界各地でその後発見されるが、この地層を境に恐竜を始めとして発見される化石の種類が激変することが分かった。また、K-T境界では多量のイリジウム(隕石起源のものしか見つかることが少ない鉱物)が含まれ、小惑星の衝突によってK-T層ができたという説が浮上した。

【イリジウム】

イリジウム(英: iridium)は原子番号77の元素。元素記号は Ir。 白金族元素の一つで、単体では白金に似た白い光沢(銀白色)を持つ金属(遷移金属)として存在する。「イリジウム」という名は、その塩類が、虹のように様々な色調を示す事から、ギリシャ神話の虹の女神イリスにちなんで名付けられた。

プラチナ(Pt)精錬の副産物として得られ、年間の採掘量はプラチナの生産量に依存するがわずか4トン程度で、貴金属、レアメタル(希少金属)として扱われている。 地球の地殻中での濃度は0.001 ppm(1 ppb)だが、地球内部のマントルにはこれよりはるかに多くのイリジウムが含まれている。また、隕石にも多くのイリジウムが含まれており、その濃度は0.5 ppm以上であるとされている。

つまり、高濃度のイリジウムが検出されるということは、隕石由来の可能性が高いということだ。この説が登場すると衝突跡を探す研究者が増えた。巨大な隕石が落ちたとすれば、その場所に痕跡が残っている可能性が大だ。1990年代初頭にアリゾナ大学の大学院生であったアラン・ラッセル・ヒルデブランドがハイチの山地で、K-T層に含まれ惑星衝突時の巨大津波で運ばれたと推定できる岩石を発見する。これらの岩石は特にカリブ沿岸に集中していた。しかしカリブ海には肝心のクレーターを発見することはできなかった。

この話に興味を持ったヒューストン・クロニクルの記者カルロス・ビヤーズはヒルデブランドに連絡をとり、1978年にグレン・ペンフィールドがユカタン半島で発見したクレーターがK-T層を形成したときに出来た小惑星の衝突跡ではないかという話をした。

1978年当時、ペンフィールドはメキシコ国営石油で油田発見のため地磁気の調査を行っていた。ペンフィールドは磁気データが綺麗な弧を描いていることに気付いた。そこで彼は、ユカタン半島付近の重力分布データを地図に起こした。するとチクシュルーブ(Chicxulub)の村を中心として円を描いていることに気付く。このことを発表するが大きな関心事になることは無かった。

ペンフィールドは諦めずにいた。彼は1951年から続いていた付近のメキシコ国営石油の採掘井戸の1,300m付近からイリジウムを含む安山岩がでることを知っており、これがクレーター跡の証拠と考えていた。しかし同様の岩石は火山活動でも作られることが知られており、惑星衝突の証拠として長い間否定的に見られていた。ヒルデブランドは、ペンフィールドとコンタクトを取り、油田から出た岩石とヒルデブランドの発見した岩石と比較を行い、サンプルはほぼ小惑星の衝突で出来た物と推定された。

この衝突は、フレデフォート・ドーム、カナダに残るサドベリー・クレーターと共に地球史の3大隕石衝突(3大インパクト)の1つに数えられている。

scienceの部屋---はじめに

地球史上最大の成功者の恐竜

恐竜は、私にとって非常に魅力的な生物だ。子供が恐竜が好きなのは当然である。私の少年時代は、円谷監督のゴジラ、ラドン、モスラ等の特撮を用いた怪獣映画が大ヒット。ゴジラは多分、最大の肉食恐竜ティラノサウルスがモデルと思われます。ゴジラは、尾を引きずってノシノシと歩行していて、当時、恐竜は冷血動物の巨大な爬虫類で動きも鈍く知能も低いと思われていた。

社会人になってから、たまたま出向先から、米国に主張させてもらう機会があり、スミソニアン博物館(National Museum of Natural History)を訪問することが出来た。恐竜の骨の化石を見て、ジャック・ホナー 氏の「子育て恐竜(Digging Dinosaurs)」という英文の図書をお土産に買って帰った。ある種の恐竜は、営巣し子育てしていたことがホナー 氏の発掘から判明したのである。この恐竜は「「よい母親トカゲ」の意味のマイアサウラと命名されている。

その後、マイケル・クライトン原作の映画「ジュラシックパーク」及び「ロスト・ワールド」が日本でも上映され、恐竜のイメージは激変する。第一作の主役の恐竜「ベロキ・ラプトル」は、知能も高く、群れで狩りをする凶暴なハンターとして描かれている。また、恐竜は、絶滅しておらず一部は進化して鳥類になっていまも生存しているとの説も紹介されている。なお、ジャック・ホナー氏は、映画ジュラシックパークの登場人物アラン・グラント博士のモデルである。その後、中国を中心に続々と鳥の先祖らしき恐竜の発掘が続いており、恐竜が鳥に進化したことはほぼ定説になっている。

一方、恐竜の絶滅は6500万年前で、原因は従来から色々な説が唱えられて来てますが、現在では、巨大隕石の落下が主要因と言うことが定説となっています。1977年、ウォルター・アルヴァレスがイタリアにおいて、白亜紀末、約6550万年前の地層でK-Pg境界を発見。その層から隕石起源としか考えられないイリジウムという希少金属が多量に含まれていたことだ。諸説あるが、2010年にサイエンス誌に掲載された説では、小惑星の大きさは直径10-15km、衝突速度は約20km/s、衝突時のエネルギーは広島型原子爆弾の約10億倍、衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定されている。現在その位置も特定されており、メキシコのユカタン半島の近辺とされている。

隕石の落下で、地球環境が激変し、小型の哺乳類、鳥類の先祖を除いてほとんどの大型の生き物は絶滅した。その結果、ネズミぐらいの霊長類の先祖が進化してようやく人類が誕生したわけである。隕石が落ちなければ、今頃はベロキ・ラプトルの子孫が高度な文明を発展させていた可能性もあった訳でしょうか。

scienceの部屋---はじめに

地球外生命

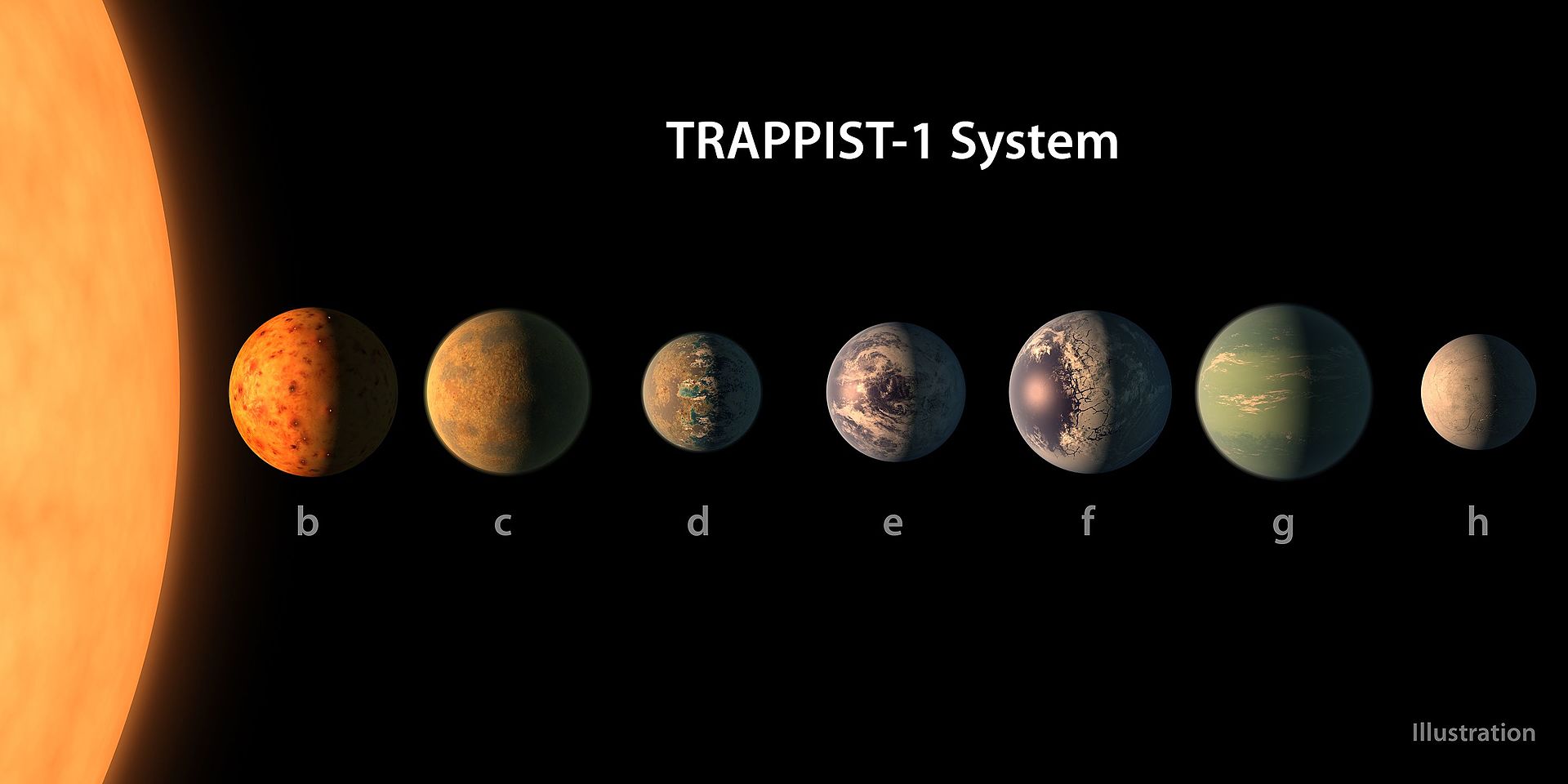

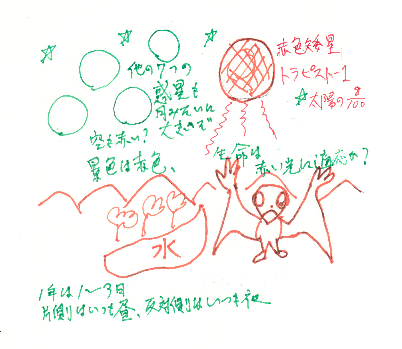

みずがめ座の方向約40光年の距離にある19等星トラピスト-1(TRAPPIST-1)という恒星に7つもの地気球型惑星が発見された(2016.5.9)。このうちの3つが特に生命の存在の可能性が高いらしい。最近生命の存在を予言させる系外惑星が次々と発見されています。系外惑星とは、太陽以外のよその恒星を周回する惑星です。夜空を見上げると無数の星々、つまり恒星が輝いていますが、あれらを周回する惑星のことです。「私たちの太陽系の外の惑星」という意味で「系外」と呼ばれます。今回のトラピスト-1は、ケプラー宇宙望遠鏡のチームが望遠鏡の装置の故障で、とんでもない向きを探すことで偶然発見されたものらしい。この恒星の質量は太陽の8%ほどしかなく、直径は木星よりわずかに大きい程度。表面温度は約2600度と極めて低温で、非常に赤い色をしている。赤色矮星という小さく暗いこの種の星は、天の川銀河内ではありふれた存在だが、その周りに惑星が発見されたのは今回が初めての例です。あまりにも平凡(銀河系内で3/4はこのような恒星)なのでほとんど注目されてなかったのですが、逆に太陽系の方が特別な存在である可能性もあるのだ。もし、こんな星にも生命が存在するなら、生命なんて宇宙でとてもありふれた存在になってしまうかも。

3つの惑星のうち内側の2つの公転周期はそれぞれ1.5日と2.4日で、中心のTRAPPIST-1からの距離は太陽-地球間の20分の1から100分の1しかない。この惑星系のスケールは、太陽系というよりも木星とその衛星系に似ているともいえる。だから、このような至近距離にあるにも関わらず、2つの惑星が受けるエネルギーの量は地球が太陽から受ける量の4倍と2倍にしかすぎない。TRAPPIST-1が太陽よりもはるかに暗いからだ。両惑星は中心星に近すぎて、いわゆる通常のハビタブルゾーン(恒星からの距離がちょうどよく、液体の水が地表に存在できる範囲)には位置していないが、地表の一部には液体の水が存在できる領域があるかもしれないと想像されています。また、3つ目の惑星については軌道がはっきりとはわかっておらず、受けるエネルギーは地球よりも少ないと考えられているが、ハビタブルゾーンに存在する可能性があるという。トラピスト1の惑星たちは、すべて自転と公転周期が一致している。つまり、地球にとっての月と同様、常にトラピスト1に同じ面を向けているのだ。そのため、これらの惑星には常に昼の領域と、常に夜の領域がある。また、常に昼間の領域で熱せられた大気と、常に夜の領域で凍てついた大気とが対流することで激しい嵐を引き起こしている可能性もあるという。地球46億年の歴史を見ても相当激しい環境の変動の中でも生命は常に絶滅と進化を繰返して来ているのでこれらの惑星の上でも何らかの生命体が存在している可能性は否定できない。場合によっては当然人類の知恵を越えた生命体もいるはずで、人類のような生き物は宇宙の中ではユビキタスな存在なのかもしれません。ハビタブルゾーンの系外惑星は、他にもたくさん発見されているようで今後もこのようなニュースは増えて来るでしょう。

scienceの部屋---はじめに

地球温暖化問題について(その1)

地球大気の歴史については、まだ、確証が得られている段階ではないが、地球科学の進歩によっておおよそ以下のようなシナリオが考えられている。地球誕生から約46億年の時間が経過しているが、その中でCO2の果たしてくれた役割は極めて重要で、温暖化の悪玉のように語られるCO2はもっと尊敬を込める必要がある。CO2は、今でも植物の貴重な栄養源であり、現生植物は、少ない(0.03~0.04)の希薄な大気からCO2を効率的に取り込むため多大な努力を続けているはずだ。

原始大気(primordial atmosphere)は、主にヘリウムと水素からなり、高温高圧だった。これは現在の太陽の大気と似た成分だ。地球が宇宙の塵から太陽とほぼ同時に誕生したことからもっともなことだ。また、水蒸気も含まれていたとの設もあるが、軽い成分は、原始太陽の強力な太陽風によって数千万年のうちにほとんどが吹き飛ばされてしまったと考えられている。

やがて、太陽風は太陽の成長とともに次第に弱くなり、地表の温度が低下したことで地殻ができ、火山が盛んに噴火を繰り返す。噴火にともない、二酸化炭素とアンモニアが大量に放出された。水蒸気と多少の窒素も含まれていたが、酸素は存在しなかった。この原始大気は二酸化炭素が大半を占め、微量成分として一酸化炭素、窒素、水蒸気などを含む、現在の金星の大気に近いものであったと考えられている。100気圧程度の高濃度二酸化炭素の温室効果により、地球が冷えるのを防いでいたとされる。実際その頃の太陽は今より小さく暗かったらしい。古い変成岩に含まれる堆積岩の痕跡などから、43~40億年前頃に海洋が誕生した想定されている。水の惑星の誕生だ。この海洋は、火山からの噴出も加えた原始大気に含まれていた過剰な水蒸気が温度低下によって凝結し、雨として降り注いで形成されたものだ。

**【金星の大気】…Wikipediaで調べて見よう。

太陽系で太陽に2番目(地球は3番目)に近い惑星である金星。地球と兄弟のようだが、その大気の性質は全く異なるようだ。大気は密度も温度も高く、より高い高度まで続いている。

その大気に浮かぶ雲はアルベド(反射能)が高く、レーダーや他の手段を利用しない限り地表を見ることができない。そのため、1989年に打ち上げられた探査機マゼランが到着するまでは、金星の地表を調べられなかった。地表の大気圧は、9321.9 kPaとある。相当高圧らしいが?

**1気圧=101,325 Pa=101.3 kPa、9321.9 kPa=92気圧、1気圧が10 m 水柱相当だから、深海920mの深さの圧力だ。

金星の大気はほとんどが二酸化炭素から成っている。また、金星の地表付近の気圧はとても高いため、温度は平均500度にも達する。このため、金星に送られた探査機はほとんどが地表に到達する前に押し潰されたり、地表に到達してもわずか1時間ほどしか地球と通信することができなかった。しかし、高度約50kmから65kmでは気圧と温度は地球とほとんど同じであり、金星の大気のこの層は、太陽系の中では最も地球と似ている環境とも言える。しかも、人が呼吸に用いている空気(窒素78%、酸素21%)は地球上でのヘリウムのように金星では自然に上昇するガスなので、これを利用して金星の大気のこの層に植民を行おうという声もある(金星の植民)。

欧州宇宙機関が打ち上げた探査機ビーナス・エクスプレスは、2006年4月に金星に到着。最新技術を利用しているこの探査機は、金星の昼である地域では密度の高い雲が高度20kmにあり、より一般的な雲は65kmまで続くが、夜である地域では雲がなんと高度95kmまで続くという事実を発見。金星の公転周期は 224.701 日、自転周期は 243.0187 日(逆行)、太陽に対する自転周期は 116.7506 日と遅く、金星の夜は約58日も続く。雲の影響で温度は昼も夜もほとんど同じであるが、太陽の影響が少ない夜の地域では、雲がより高くまで続いているようである。

マゼランが地球に送った情報によると、金星は高度50km以上からは気圧と気温が地球と似てくる。高度52.5kmと54kmの間での気温は37度と20度で、高度49.5kmでは気圧は地球の海抜0mと同じ。地球でも海抜によって気圧は変わる。例えば、ボリビアの首都であるラパスの気圧は海抜0mと比べ61%しかなく、ウェンジャンというチベットにある世界一標高の高い町は、海抜5100mになるにもかかわらず人が住んでいる。そのくらいの気圧となる金星のこの高度では、気圧の面では人が住むのに問題はないといえる。金星は重力も地球の90%で、ほとんど同じという長所もある。

とはいえ地球誕生から6億年頃までに2回(3回以上との説もある)も、全球凍結(スノーボール)といって、地球全体が雪と氷に覆われていた時代があったことが判明してきた。それまでは、地球全体が赤道に至るまで完全に凍結したことは、1度もなかったと考えられてきた。太陽光を熱源とする熱収支を考慮し、仮に地球全体が凍結したならば、地表はすべて白い氷雪で覆われてしまい、太陽光エネルギーの大半を宇宙空間へ反射してしまう(この状態をアルベドが高いという)ため、地表温度はさらに低下する(正のフィードバック)と考えられていた。その結果、地球史上で一度地球全体が凍結し白い氷雪で覆われれば、以後は太陽光で溶ける事はありえず、永遠にその状態から抜け出せないと考えられていたからだ。でも、実際は火山活動から噴出されるCO2の温室効果のお陰で凍結から抜け出せたらしい。地球を救った温室効果ガスということです。

一方、初期の海洋は、原始大気に含まれていた亜硫酸や塩酸を溶かしこんでいたため、酸性であったが、陸地にある金属イオン(Na+、K(Na+、Ca2+等か)が雨とともに流れ込んで中和されたと考えられている。中和されると二酸化炭素が溶解できるようになるため、原始大気の半分とも推定される大量の二酸化炭素を吸収していったらしい。水蒸気が紫外線を受けて光解離することで酸素が生成されてはいたが、最初は鉄などの酸化によりすぐに吸収されたため、酸素は大気中にはほとんど残らなかったと推定されている。

ところで、地球も成長していくように太陽の方もどんどん進化していく。6億年位前では、太陽の放射は現在の70 %程度しかなかったと想定されている。逆に今後、太陽はどんどん大きく熱くなり、10億年位後には、巨大な赤色巨星となり、地球を軌道もろとも飲み込んでしまうものと推定される。当然その前に、地上は灼熱地獄となり総ての生物は滅亡する。長温暖化だね。その後爆発を起こして最後は滅茶苦茶高密度の白色矮星となり、一生を終わる。幸い太陽は中程度の星なのでブラックホールにはならずに人間で言えば60歳(60億年)くらい人生を全うできるわけです。

さて、火山活動の影響でCO2が、徐々に蓄積され、凍結のため海洋によるCO2吸収が無くなった地上では、膨大な量のCO2による温室効果が働き出し、全球凍結が解消される。太陽光が今より弱かったこともCO2のお陰で解消。やがて生命が誕生し、二酸化炭素を利用し、自ら光合成を行う生物が誕生すると、それらは海洋に蓄積された豊富なミネラルを利用し、急速に進化する。CO2を利用し水を分解して自ら栄養を造り酸素を発生する生物-植物(実際はシアノバクテリア等の微生物で植物の先祖という方が正確か)のが登場だ。植物が現れて以降は酸素は著しく増え、二酸化炭素は大きく減少する。大気中の酸素は、初期の生物の大量絶滅とさらなる進化を導く。酸素というものは、基本的には生物とって超猛毒なのだ。

さらに、二酸化炭素は生物の体内に有機炭素化合物として蓄積され(炭素固定)、長い時間をかけて過剰な炭素は化石燃料、生物の殻からできる石灰岩などの堆積岩といった形で固定され大気中から奪われていく。植物が現れて以降は酸素が著しく増え、二酸化炭素は大きく減少した。また、酸素は紫外線に反応しオゾンをつくり、これにより地表では紫外線が減少し、生物が陸上にあがる環境が整えられた。

その後、生物は酸素を元にコラーゲンという接着剤をつくることで多細胞生物が進化し、カンブリア時代の生物の大爆発を迎える。その後も、生物は進化と絶滅を繰返して現在まで来ていますが、酸素濃度とCO2濃度が、環境因子として大きな要因として働いています。中生代に恐竜が大発展し、哺乳類の先祖が大きくなれなかった原因は、当時の低酸素環境の影響が指摘されている。恐竜とその子孫の鳥類が繁栄したのは、気嚢システムという効率の良い呼吸システムを保持していたためで、鳥類のように空を飛ぶためには強力な筋肉と効率の良い呼吸システムが必要であったためだ。

*注*【コラーゲン】

コラーゲン(collagen)は、脊椎動物では真皮、靱帯、腱、骨、軟骨などを構成するタンパク質のひとつ。多細胞動物の細胞外基質(細胞外マトリクス)の主成分である。体内に存在しているコラーゲンの総量は、ヒトでは、全タンパク質のほぼ30%を占める。

コラーゲンが地球で初めて誕生したのは、原生代後期・全球凍結の後(6億〜8億年前)と考えられている。コラーゲンの産生には大量の酸素の供給が必要であるが、全球凍結以前は地球においてはコラーゲンを作り出せるだけの高濃度の酸素が蓄積されていなかった。そのためそれまでの生物の進化は単細胞生物までに留まっていた。そして全球凍結の状態が終わり、急激な気候変動の影響で大量に酸素が作られ地球に蓄積する。この影響により単細胞生物がコラーゲンを作り出す事に成功し、細胞同士の接着に利用され、単細胞生物の多細胞化が促進された。今日に見られる多細胞生物(動物・植物・原生生物・真菌類)は全てこのコラーゲンの生産に成功した種の子孫であると考えられている。ただしその子孫である植物は細胞間接着にコラーゲンを用いず、セルロースを用いており、コラーゲンを細胞間接着として利用している生物は動物と一部の原生生物に限られている。

現在、酸素濃度は回復しているようですが、CO2濃度は、高々0.03~0.04%となっており、地球の歴史から見ると異常に少ない量だ。現存の植物たちにとっては絶対的に不足だ。植物たちはこの希少な資源を効率良く取りこむため、涙ぐましい進化上の努力をして来ている。環境問題においてCO2は単なる悪役では無いはず。CO2の増加を問題にするには、C、O、N等主要元素の大循環に関する詳細な研究が欠かせません。

scienceの部屋---はじめに

地球温暖化問題について(その2)

地球の歴史を見れば、地球環境は著しい変動を繰返したことが知られています。地球誕生時点では、火の玉だった地球、その後だんだん冷やされて来て、一次は全球凍結(二~三度あったらしい)、その後火山ガスから排出されるCO2のお陰で、温暖化されて、生物が誕生する。当時太陽からのエネルギーの供給は今より遥かに小さく、70%程度と見られています。一方、空気のような軽い成分は、どんどん地球から逃げていくので、当初は100気圧位あったものが、現在では1気圧しかありません。現在我々を取巻いている大気、饅頭の薄皮程度しかないのです。この意味をもう少し、説明すると地球は青い水の惑星といわれますが、海の水深をざっと平均すると2000m程度でしょう。すると海底の水圧は200気圧程度。圧力とは上に載っている水や気体の単位面積当たりの質量ですから、大気は海水と比べて1/200の質量しか存在していないのです。

また、超長期的には、太陽は間違いなく巨大化して、10億年後には地球を飲み込んでしまうことも予想されている。天文学でいう赤色巨星の段階になる訳。

人類の歴史が始まっても、地球の環境は厳しい変化の手を緩めてはくれません。氷河時代、旧石器を獲得した人類は、マンモスなどの大型動物を追って世界中に広まりました。大型の動物も寒冷に適応して大型化していたからです。つまり、寒冷化で森林が減って草地が増えたのです。やがて、新石器時代になり、人類は小型の動物や木の実、草の実を食料にするようになります。つまり大草原が減って森林が増えてきたのです。ほとんどの大型動物は、気候の変化か人類が食べつくしたかで滅亡します。日本では、縄文時代。この時代、今より遥かに暖かい。埼玉県の真ん中近くまで、海が進んできます。恐竜が絶滅した後、気候は氷河期と間氷期を目まぐるしく繰り返しており、今はちょうど間氷期に当たるとされています。従って、1970年代には「地球寒冷化」の可能性の方が心配であったのです。

地球の大気は、本当に薄くて脆弱なもの。ちょうど薄皮饅頭の皮みたいなものです。火山の爆発、隕石の衝突などで、すぐに気候は変化してしまいます。その要因の一つに人類の活動が入る可能性が出て来たわけです。地球上のほとんどすべての元素(炭素、酸素、窒素、水素等)は、生物や地球自身の活動で循環しています。植物が水と二酸化炭素と太陽光を利用して、炭水化物を合成する。炭水化物は窒素を付加してタンパク質をつくり、それが細胞のもとになる。動物は、植物を食べることで、たんぱく質や脂肪を作り出す。植物はCO2を吸収する過程で酸素を放出する。もし、CO2が無くなると、植物は死滅し、酸素は作られなくなってしまう。動物植物の死骸は微生物によって分解されて、CO2は再度大気に放出される。分解されなかった部分は、当面は循環から取り除かれる。古生代の石炭紀には大量の植物がそのまま石炭となって保存される。また、石油も同じように循環から取り除かれた炭素です。

炭素の循環は、これだけに留まらない。火山からは、大量のガスが放出され、かなりのCO2を含んでいる。一方、雨水はCO2を溶かし込み、カルシウム等の金属と結合し、海に流れ込む。これをサンゴなどの生物が取りこむことでCO2を固定することが可能になる。今まで地球は、これらの循環が負のフィードバックシステムを構成し、多少の変動(人類から見ると結構激しいものだが)を許しながらもバランスを保って来たものと言えます。

現在、地球温暖化で一番問題になっているのは、化石燃料の消費だ。化石燃料の消費は、過去に生物によって蓄積された炭素をCO2として一気に大気中に吐き出すことだ。これによって自然の負のフィードバックシステムが維持できるか、あるいは正のフィードバックに変化し、止めもなく温暖化が進むのか。今、気温が上がっているように見えるのは何が原因か。今後、気温が逆に下がっていく可能性は。大気中に含まれるCO2は、0.03~0.04%しかない。過去のアイスボール時のCO2の量とは桁が3つも4つも違っている。CO2は、本当に温暖化の犯人なのか。多分因果関係は、複雑なので分かっていないと思われます。温暖化をアピールする人たちは、過去の気温のデータや自然災害(温暖化のせいにする)を元に主張するのだが、未だ懐疑派を十分説得できる説明は出来ていない。それが出来るようになってからでは、手遅れだというのが彼らの主張ですが。

scienceの部屋---はじめに

地球温暖化問題について(その3)

地球の大気は、地上に1気圧の圧力を作用させている。これは10mの水柱に相当する。また、これは地面の上にある大気の質量の合計に比例している。一方、水の惑星地球の海は平均水深2000mで一様に分布しているとすると、陸地は無くなり、2000m水深、つまり2000mの水柱の圧力が作用していることになる。大気圧は水圧の1/200です。また、地球の半径は約6,400km。コンパスを使って地球の絵をかいてみよう。まず半径64mmの円を描く。これが地殻、マントル、核を含む地球の固体部分である。次に海を描く。64mmに海の部分0.02mm加え、64.02mmの円を描く。次に大気、この半径に半径はこれにこれは大気を水の質量比でもあるため、2mmの1万分の一の大きさで円を描く。出来っこない。あまりにも小さすぎるのだ。これを見ると分かるように地球は大部分が固体。薄皮まんじゅうの皮のような海があり、その厚さの1/200の質量からなる、きわめて薄い大気の層がかろうじて引っ付いている状態なのです。これを見るといかに地球の大気が脆弱かが分かるとでしょう。地球誕生の頃は100気圧ほどあった気体は、地球の引力を振りほどきどんどん宇宙空間へ逃げていくので、今ではその1/100の1気圧ほどしか残っていないのです。

CO2は、この大気の成分の中のわずか0.03~0.04%です。この極めて微量なCO2が今後地球の大気にどのような影響を与えるというのでしょうか。今、現在の文明は過去の生物達が気の遠くなる時間をかけて蓄積してきた地球の構成元素を技術の名のもとに一気に解放している状況です。地下に眠っている石炭、石油は地球に酸素が少なかった時代に酸化されずに地下に蓄えられた炭素化合物です。鉄やその他の金属元素も微生物の活動で蓄えられた資源と言うことが分かって来ています。世界各地にみられる縞状鉄鉱石がほとんどの鉄資源の原料となっています。今、人類は過去の蓄積を使い果たそうとしています。酸化還元反応では、元素を還元するには微生物の働きが重要です。人間は酸化を進めることは得意でも還元を進めることは不得意のようです。生命の科学をもっともっと勉強することが必要なのでしょう。

ところで、今の温暖化対策の国際的枠組みでは、このような元素の循環にかかわる真剣な議論は余り行われていません。専ら政治的な駆け引きが中心です。それと政治がらみプロパガンダ的な学会活動が目につきます。先進国の最大の目標は、排出権取引の市場の確立です。先進国が後進国にCO2の削減技術を提供するとその削減効果を自国の削減量に加算でき、その分自国の削減目標は小さくて済むといった枠組みです。また、技術そのものも何らかの補助金があれば売り込むことが可能です。CO2の削減技術を沢山開発してきた先進国には有利です。欧米日本もこの流れにあやかりたく国内でも相当PR活動を続けて来ていますね。ところが、例えば中国は、日本が公害防止に資金援助しなければ日本へ排気ガスを垂れ流すぞと恐喝に近い論理で途上国に有利な枠組みに変わりつつあります。実際、中国の工場の排気ガスは国内のみか日本の西日本地区一帯に被害を与えているのが現状です。英国はクライメート疑惑事件以降、あまりもうからないと悟り既にCOPの枠組みからは一歩引いた姿勢、アメリカは当初から枠組みに乗ることはしていません(オバマ大統領の時少し積極姿勢を見せたが)。

このようなことから、地球温暖化対策の将来は決してバラ色ではないようです。しかしながら、地球システムは大規模で複雑です。人類は化石燃料の消費を簡単には止めることは難しいでしょう。今の原子力はそれに取って代わるにはあまりにも危険です。核融合のような新しい原子力技術が確立されるのはまだまだ先でしょう。バイオの技術ももう少し時間がかかりそうです。今できること、2つだけ挙げておきます。一つは海の酸性化の防止です。海は大気の200倍の容量があります。海が酸性でなければCO2のかなりの量を吸収してくれます。漁業資源も確保できます。もう一つは、砂漠などの乾燥地の緑化です。植物はCO2を固定してくれ、酸素を増加してくれます。大陸内部では砂漠化は今も進行しています。水資源も決して豊かではありません。このように地球規模の対策こそ長い目で見た温暖化対策になるのではないでしょうか。

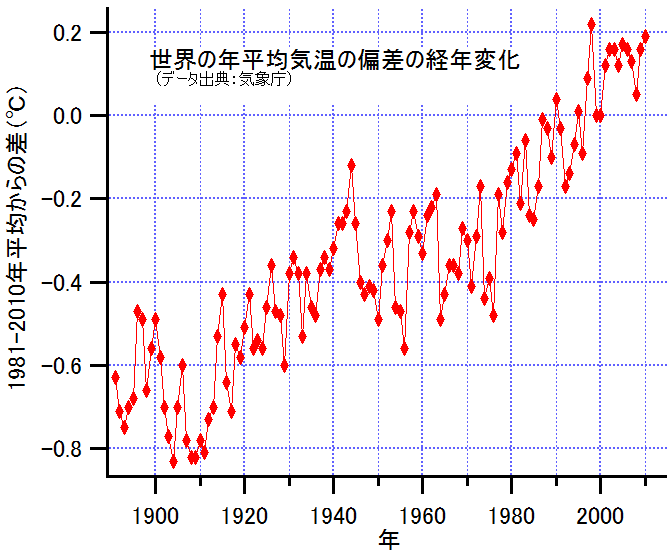

左に示すのは、過去100年間の気温の変化です。グラフ全体を見ると、直線的に気温が上昇しているように見られます。しかし、1990年以前は、平均よりも下回っており(0.0が平均)、実際に平均より上昇しているのは1990年以降だけ。その上昇量わずか0.2℃、平均値は分かりませんが、縦軸を絶対温度でとれば、温度変化は0.1%以下でしょう。変化量を大きく見せるための操作としか思えません。過去1000年ぐらいの変化はどうだったのでしょうか。異常気象や災害が発生すると温暖化に結び付けられます。逆に南極大陸で例年よりも雪が多かった等のデータは無視されます。海や陸の生態系の変化というような地味なデータをウオッチしていくことの方がはるかに重要だと思うのですが。

scienceの部屋---はじめに

地球上でもっとも成功している遺伝子

現在、地球上でもっとも成功をおさめた生物の遺伝子は。残念ながら、これはホモ・サピエンスではないようだ。もっとも繁栄している遺伝子は、なんとイネ科の植物、とりわけ小麦、次に稲の遺伝子ということになるそうだ。この考えは、「サピエンス全史(著者;ユヴァル・ノア・ハラリ)」に記載されている。

確かに、地球の生態系において量的には植物は動物を圧倒するし、動物の繁栄は植物なしではありえない。恐竜絶滅後の地球では花の咲く被子植物が繁栄し、イネ科の植物はかなり環境にも適している。

農耕開始以前の人類の生活レベルは、従来から想像されていたような悲惨のものではなく、かなり豊かなものであったことが最近の研究で分かってきている。何せ狩猟民族は労働時間が非常に少ない以外にゆとりのある生活を送っていたらしい。農耕を開始してから人類の数は非常に増えた。人類は集団で定住して住むようになり、貧富の差、身分制度が生まれ。世界中で戦争が多発するようになる。小麦への依存に取りつかれた人類は、もう元には戻れず、森を焼き尽くし、多数の生き物達(平和に暮らしている狩猟民を含む。)を絶滅に追いやり、ますます小麦の農地を広めていった。稲も同様である。

このようにして、イネ科の植物は、人類を完全に支配下に置き、小麦を口にするための過酷な労働を未だに強いている。工業化社会になったといっても、人類の食糧は変わっていない。過剰に穀類に依存した食生活は、体に悪いことも分かってきている。肥満、糖尿病、精神の病、腰痛等様々な病気が農耕を開始するようになってから現れてきた。

参考文献;サピエンス全史(著者;ユヴァル・ノア・ハラリ)

scienceの部屋---はじめに

植物は賢い

植物は、おおよそ6億年位前から動物とは全く別の形で進化してきた。10億年~4億年前の期間に植物が下した決断は動物とは正反対のものであった。まず、自分の栄養は自分自身で確保する。一方の動物達は他のものを食べることで、初めて栄養を確保できる。

動物たちは、必要な栄養を見つけるために移動することを選択するが、植物は動かないことを選択し、必要なエネルギーを太陽から手に入れることを学んだ。

その結果、地面に根付くことによる様々な制約に対抗するため、遺伝子を組換え、外敵からの破壊を免れることを学んでいく。

動物が危険にさらされた場合にとる行動。基本的には逃げること。でも環境が変化していく際に、単に逃げるだけでは問題の先送りで、何ら抜本的な対策になっていない。動けない植物たちは、環境のわずかの変化を事前に察知して、体のつくりを改良し地球上のあらゆる環境に適応して来た。動物たちは植物の変化に追従して後追いで進化するのだ。また、動物たちに体の一部をわざと食べられることで、種子を運んだり、保護してもらったり。動物たちを匠にコントロールしてきている。

移動することを生業とする動物達は、体の作りを分業化して、心臓、胃、腸、手、足、目、耳、脳と色々な器官を発明してきた。しかし、地面にへばりついて食べられることにもじっと我慢の植物たちは、全く正反対の進化を発明してきた。植物に心臓があったら、動物にガブリと心臓を齧られたら万事休す。コントロールセンターの脳も同じだ。植物の体は根、茎、葉位しか区別がなく、どれも再生可能。そもそも寿命という概念もはっきりしない。

では、植物は頭が悪いかというと、未来を予測して速目速目に適応し、周りの動物や環境まで変化させてしまう。どうも、植物には脳という中央集権型の頭脳はないものの、体中に分散している何かのネットワークを巧妙に使って外部からの情報を取り込み処理しているようだ。ちょうど、今の世の中のインターネット網全体で情報を処理しているみたいなものらしい。

人類が誕生してからは、植物は人を利用して繁殖する戦術を意識的にとっているようだ。例えば、メソポタミアの肥沃な三角地で農業が始まった原動力となった小麦。野生の小麦は本来熟して実がなったら、それを地面にまき散らす性質だった。でも、地面に撒き散らかされた小麦の粒は拾うのも大変。そこで、小麦自ら実が熟しても穂から落ちないように変化して、人に食べてもらうように進化したらしい。なんせ穂についた小麦を食べるような動物は人しかいないのだから。米やトウモロコシも同様で、今や世界の食料の6~7割はこの3つの穀物で賄われているといる。これらの穀類は一度口にすると人はそれに重度に依存してしまい後戻りできないという特性を持っていて人類をうまくコントロールして子孫を増やすことに大成功している。

一方、穀物ではないが、アメリカ大陸原産の唐辛子にはカプサイシンという強烈な痛みを伴う化学成分が含まれており、これも一度口にすると依存状態を造り出す。世界中に激辛料理のマニアがおり、ポケットの中にいつも乾燥した唐辛子を持参してどんな料理を食べる際にも一緒に口にするという。こんなものも人以外の動物は絶対に口にしないので、人間に特化して進化したものらしい。

このように考えると、植物というものは大変高度な知性を持った得体のしれない宇宙人に近い存在なのかもしれない。

今まで述べたことをまとめてみよう。

1.動かないこと

2.栄養は自分で確保(光合成と根からの養分吸収)

3.植物は生産するが動物は消費する

4.動物はCO2を発生するが植物はCO2を吸収する

5.動物は植物がないと存在できないが、植物だって巧妙な方法で動物を利用している

6.動物の体の機能は集中型だが植物の体は分散型

つまり→中央集権型の社会とネットワークで結ばれた分散型社会

7.寿命と言う意味では、死なない体

8.環境の微小な変化を事前に察知し、巧みに適応する。

9.動物の行動をコントロールする知恵

10.化学的な手段で天敵(動物/植物)を撃退し、支配する

11.植物とは人間(動物)とは全くかけ離れた存在(発想が逆)

12.人は植物から多くのことを学んできたが、これからは更に多くのことを学ばねばならない

scienceの部屋---はじめに

細胞内共生説

動物も植物も元を辿れば共通の単細胞の微生物から始まったと考えられている。今の動植物は真核細胞といわれるものが集まってできています。真核細胞は、中心に核があって、他にミトコンドリアや葉緑体等いろいろな役割を持った組織を持っています。さらに驚くべきことにミトコンドリアや葉緑体は、その生物の遺伝子といわれる核の中のDNAとは異なったDNAを独自に持っていることが分かってきたのです。

そのため、大きな微生物が、自分より小さい他の微生物を食べ、食べられた微生物がたまたま消化されずに生き残って、共生を始め今の真核細胞(普通の動植物の細胞)が出来上がったというのが現在の定説となっているようです。

でも、食べられた微生物が消化もされずに生き残ったという話、チョットできすぎみたいな話ですね。あるいは、消化されたもののDNAだけが生き残って細胞の中で再生したのか。微生物間でDNAが交換されて新たな細菌が生まれるなんて言うこともあるらしいし。

でも、食べると言っても、多細胞の動物たちがするように、相手を殺して、噛み砕いて、消化液で溶かして消化するわけじゃない。相手の細胞を丸ごと包み込んで取り込んでしまう訳。そう考えればあり得ない話でもなさそうだ。

微生物の世界も食うか食われるかの世界だったのか。動物の祖先も植物の祖先も食う側だった。どちらも同じ先祖から出発して、一方は葉緑体をたらふく食べて植物に進化し、一方はミトコンドリアだけしか食べなかったので動物になったという訳か。最初の微生物にとって酸素は猛毒。だから、植物の先祖たちは葉緑体やミトコンドリアを環境保護のためひたすら食べまくる。そのうち食べられる方も何とか生き残りをかけて進化したということか。生物の進化のストーリーは、最初から奥が深い。

scienceの部屋---はじめに

生物の分類

生き物は大きく分けて動物と植物に2分される。これ今のお年寄りにとっては常識。でも、今の子供たちにとっては、キノコなどの菌類は動物にも植物にも入らない別のカテゴリー。ある程度常識。でも、実際には動物なのか植物などかわからない生き物沢山いて、生物の分類は結構ややこしい。数学のようにAかAでないかのように完全に2分される性質のものでないから当然人為的な線引きが必要だ。

現在では、生物の分類は

ドメイン、界、門、綱、目、科、属、種、(亜種)

の8段階で行われるものとなっているそうだ。たとえば、ライオンは

真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→食肉目→ネコ科→ヒョウ属→ライオン

となる。同じように人の場合は、

真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→ヒト

となるのか。ヒト科には、人間、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンが含まれている。

ちなみにライオンは、学名でPanthera leoとするのが正式名称。ラテン語で表記。前半が属の名前、後半が種の名前。パンテラは英語のパンサー。ヒョウだ。レオはライオンは分かるね。手塚修の漫画ジャングル大帝の主人公だ。

ネアンデルタール人はヒト属ヒト(ホモ・サピエンス)だ。種としては現生人類と同じだ。違いは亜種程度。人とチンパンジーは遺伝子の違いでは1.6%程度。生物の分類法から見ると人は決して特別な存在ではないことが明白だ。学名を考案したのはスェーデン人のリンネという人。ラテン語を使ったのは当時のヨーロッパ人としては各国公平にという理念からだろう。ラテン語は当時古語なので時代によって変化しない利点もあったのですが。今なら漢字を使えばもっと便利にできただろうに。

ネアンデルタール人はヒト属ヒト(ホモ・サピエンス)だ。種としては現生人類と同じだ。違いは亜種程度。人とチンパンジーは遺伝子の違いでは1.6%程度。生物の分類法から見ると人は決して特別な存在ではないことが明白だ。学名を考案したのはスェーデン人のリンネという人。ラテン語を使ったのは当時のヨーロッパ人としては各国公平にという理念からだろう。ラテン語は当時古語なので時代によって変化しない利点もあったのですが。今なら漢字を使えばもっと便利にできただろうに。

リンネの時代は生物の見た目、形、もう少し進めば解剖学的な差などが分類の主な基準でとならざるを得なかったでしょうが、今は遺伝子解析が進み、どちらが先祖か、あるいは共通の先祖がいたかなどで、系統分類が主流だ。遺伝子を調べることで今まで分からなかったことがいろいろと明らかになりつつあります。例えば恐竜の一部が進化して鳥となったとか、哺乳類の先祖は恐竜とは別の爬虫類(単弓類)だったとか。ほかにも細かい分類ではもっとたくさんの例もあると思います。

実際、門から後は我々が過去の学んだ分類結果はそんなに変わっていないと思います。変わったのは菌類だけか。ちなみに

マツタケ;真核生物ドメイン→菌界Fungi→担子菌門→真正担子菌綱→ハラタケ目→キシメジ科→キシメジ属→マツタケ(種)

シイタケ;ハラタケ目→キシメジ科(もしくはホウライタケ科)→シイタケ属→シイタケ(種)

酵母(イースト);菌界Fungi→子嚢(しのう)菌門または担子菌門→後はいろいろな属のものがあるみたい。

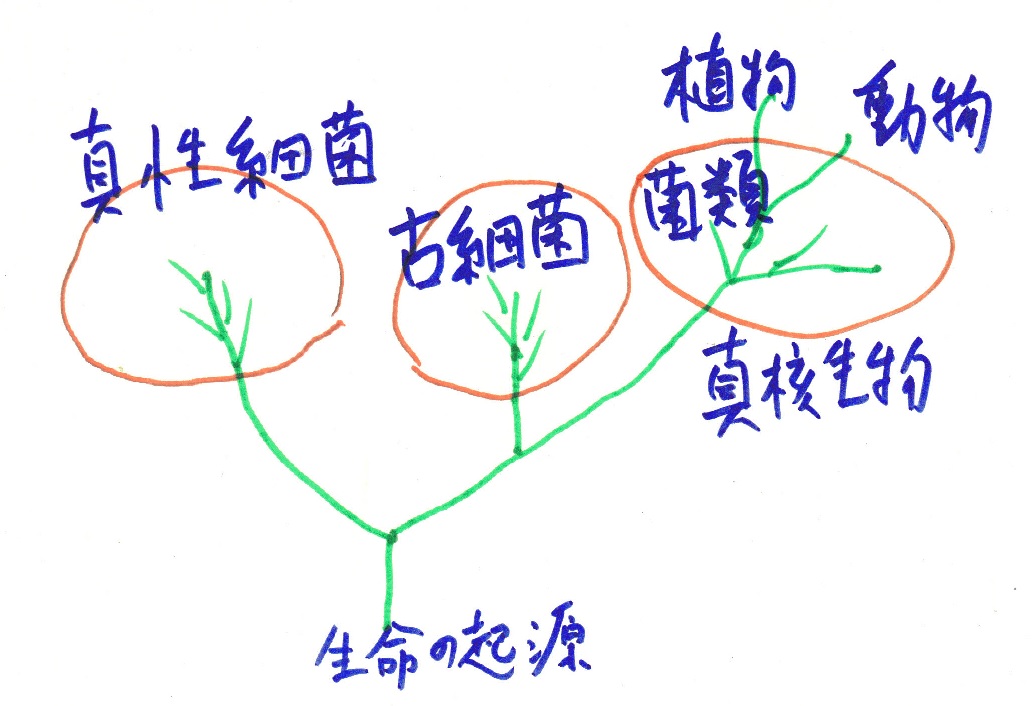

界より上のドメインに至っては、もっとドラスチックな考えの変化がある。上で説明した生物はすべて真核生物ドメインの生き物だ。ということは、残りは細菌の仲間だ。ドメインは大きく3つ分かれる。真正細菌、古細菌、真核生物だ。真核生物だけがコラーゲンという物質で細胞同士をつなぎ合わせることに成功して、多細胞生物を形づくることに成功。真正細菌というのは聞くのも嫌な病原菌の仲間が多い。でも生き物の体の中で役に立っている細菌(腸内細菌等)も多いのであまり邪険にしてもいけない。この3つのドメインの中で今後最も注目されるのは古細菌である。古細菌は、温泉の硫黄に満ちた高温環境とか、極端に塩分が多く他の生物がすめない環境とか、深海の熱水鉱床の周りとか、今まで我々の住んでいる環境とは無縁の場所で細々を生命を維持している特殊な生き物と思われており、今まであまり研究の対象にはなっていなかった。古細菌の名前の通り、過去の遺物のように思われていたのだが、よく考えてみると彼らの住んでいる環境は、生命が生まれた当時の環境に近く、彼らの存在は、進化の脇道どころが進化のメインストリート。しかも、遺伝子的には、真正細菌よりも真核生物により近縁らしいといわれるようになってきている。古細菌のあるものが、真正細菌を捕食して、その遺伝子を取り込み真核生物が誕生したという仮説だ。生命の起源についてはまだまだ解明までの道は遠いみたいだが、ますます面白くなりそうですね。

界より上のドメインに至っては、もっとドラスチックな考えの変化がある。上で説明した生物はすべて真核生物ドメインの生き物だ。ということは、残りは細菌の仲間だ。ドメインは大きく3つ分かれる。真正細菌、古細菌、真核生物だ。真核生物だけがコラーゲンという物質で細胞同士をつなぎ合わせることに成功して、多細胞生物を形づくることに成功。真正細菌というのは聞くのも嫌な病原菌の仲間が多い。でも生き物の体の中で役に立っている細菌(腸内細菌等)も多いのであまり邪険にしてもいけない。この3つのドメインの中で今後最も注目されるのは古細菌である。古細菌は、温泉の硫黄に満ちた高温環境とか、極端に塩分が多く他の生物がすめない環境とか、深海の熱水鉱床の周りとか、今まで我々の住んでいる環境とは無縁の場所で細々を生命を維持している特殊な生き物と思われており、今まであまり研究の対象にはなっていなかった。古細菌の名前の通り、過去の遺物のように思われていたのだが、よく考えてみると彼らの住んでいる環境は、生命が生まれた当時の環境に近く、彼らの存在は、進化の脇道どころが進化のメインストリート。しかも、遺伝子的には、真正細菌よりも真核生物により近縁らしいといわれるようになってきている。古細菌のあるものが、真正細菌を捕食して、その遺伝子を取り込み真核生物が誕生したという仮説だ。生命の起源についてはまだまだ解明までの道は遠いみたいだが、ますます面白くなりそうですね。

scienceの部屋---はじめに

【追記】

ネアンデルタール人は、氷河時代にほぼヨーロッパ全域で生息していたようだ。アジアでは、これに変わるものとしてデニソワ人などが発見されているがまだ詳しいことは分かっていないようだ。一見環境にも適応し、遺伝子的にも現生人類として知られるクロマニヨン人と変わらないのに、何故後からやってきた少数派のクロマニヨン人たちに取って代わられたのか、詳細な点はいまだに謎に包まれている。

また、アジアではもっと早い時期に北京原人やジャワ原人などの化石も発見されているが、その後どうなってしまったのでしょうか。

ネアンデルタール人;真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→種;ホモ・サピエンス→亜種;ホモ・サピエンス・ネアンデルタレンシス

ネアンデルタール人の遺伝子は少しだが現代人にも受け継がれていて同じ人類として多少の交配もあったようです。一方、北京原人やジャワ原人は種がホモ・エレクトス・エレクトスになっている。

また、アジアではもっと早い時期に北京原人やジャワ原人などの化石も発見されているが、その後どうなってしまったのでしょうか。

ネアンデルタール人;真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→種;ホモ・サピエンス→亜種;ホモ・サピエンス・ネアンデルタレンシス

ネアンデルタール人の遺伝子は少しだが現代人にも受け継がれていて同じ人類として多少の交配もあったようです。一方、北京原人やジャワ原人は種がホモ・エレクトス・エレクトスになっている。

scienceの部屋---はじめに

遺伝子の意志

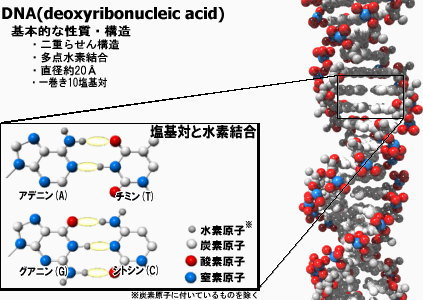

遺伝を考えるうえで遺伝子の役割が急に大きくなっていきました。遺伝子は生命の設計図。遺伝子の上にはA、T、C、Gの4つの文字だけを使ってすべての情報が書き込まれている。3文字で一つの情報、これをコドンといいます。3文字で1つの意味を持つので、1つのコドンで64通りの意味を持たせることが可能です。

この仕組みはコンピュータのしくみと全く同じです。コンピュータは0と1しか識別しませんが、これを6文字で1つの意味を持つとすると、26=64通りの意味を持たせることが可能です。4つの文字はDNA鎖上の塩基の種類(A、T、C、G)に対応しており、通常、1つのコドンは1つのアミノ酸を表します。コドンの連なりはアミノ酸の連なりに対応し、アミノ酸の連なりが一つのタンパク質を決定します。生物に必要なアミノ酸は20種類知られており、遺伝子のコドンの数ははるかに多いので、アミノ酸の生成以外にもっと重要な役割があるのではないかと考えられますが、今のところまだよく分かっていないようです。

遺伝子は何故か、2重螺旋構造となっており、AとT、CとGがペアーとなって2本がつながっている。生物の設計図と言う役割だけなら本来1本あれば十分なはず。この2本あるということが、生物の性の起源であることは明らかでしょう。DNAが半分に分かれて1本がメスから1本がオスから、合わせて2本となって新しい遺伝子が出来るわけです。

もし、遺伝子のコピーが正確で基(もと)と同じなら、遺伝子は全く変わらず、生物の進化は起こらないはず。ということは、DNAの構造は、初めから突然変異による組換えが自然界で頻繁に生じることを前提に作られているということでしょう。性の分化ということは、突然変異の結果を効率良く次世代に伝える仕組みということですね。環境が変化するごとに遺伝子の組換えが生じ、生物が適応して進化していく。遺伝子は環境情報を素早く取り込み学習しながら地球上のいろいろな生物の遺伝子を組換え進化を促しながら、生命全体としてのサバイバルを図っている。地球上の生命は、植物も動物も人間もすべて、DNAという化合物の意志の通りに進化して、その命令の通りに生きている存在なのかもしれません。地球全体が一つの生命体。これはガイアの思想と一脈通じるものがありますね。

scienceの部屋---はじめに

【遺伝子の解読】

ゲノム解析技術の進歩で、いろいろな生物の遺伝子の塩基配列はかなり解析されてきています。遺伝子の解析は、言語学者が言葉を解析するのに良く似ています。DNAはデオキシリボ核酸という化学物質です。長い紐(ひも)状につながって染色体という構造を作り上げています。ヒトのDNAには、約2万2千個の遺伝子があるといわれていますが、それ以外の大部分は「遺伝子でない部分」です。これらの遺伝子各々が単独であるいは複数の組合せで遺伝情報を発現することが分かってきています。遺伝情報の集まりをゲノムと称するようです。だから、遺伝情報は言語でいえば単語あるいは句や節のようなもの。単語を形づくる文字はコドンでしょう。遺伝子は細胞毎に発現したり眠ったままだったり。全体を理解するには文法や修辞法などの理解が必要でしょう。コドンのつながりとしての遺伝情報は、RNAにコピーされ、対応するアミノ酸(20種類)を並び替えて、タンパク質を作ります。タンパク質は、体や細胞の中で酵素やホルモンや組織の一部となって色々な役割を果たします。だから、生物全体から見るとタンパク質そのものが単語みたいなものかも。ゲノムの世界はまだまだ奥が深いようだ。

scienceの部屋---はじめに

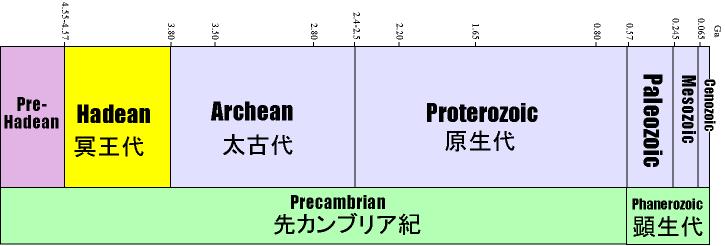

顕生代とは

顕生代(けんせいだい、Phanerozoic eon)とは、地質時代の区分のひとつで、先カンブリア時代の終わりから現在までのこと、すなわち約5億4200万年前から現在までの期間をさす。「肉眼で見える生物が生息している時代」という意味だが、実際には三葉虫などの生物化石が多数産出し始めるカンブリア紀以後を指す。顕生代は古生代、中生代、新生代(現代も含む)を全部含むが、地球の歴史46億年と比べると高々1割チョトしかない。つまり、地球という惑星で目に見える形の生物が存在している期間は極めてわずかしかない。古生代、中生代、新生代と生物の進化は面白いが、実はその前に40億年以上の先カンブリア時代と言う壮大な長い歴史があるんですね。

先カンブリア時代は冥王代・始生代(太古代)・原生代の3つの累代に分けられるとのことであるが、40億年くらい前には、すでに最初の生命は誕生していたらしい。ただ、化石による証明も難しい時代、実態の解明はまだまだのようです。

先カンブリア時代は冥王代・始生代(太古代)・原生代の3つの累代に分けられるとのことであるが、40億年くらい前には、すでに最初の生命は誕生していたらしい。ただ、化石による証明も難しい時代、実態の解明はまだまだのようです。

scienceの部屋---はじめに

冥王代

冥王代(めいおうだい、Hadean eon)とは、地質時代の分類のひとつ。地球誕生から40億年前までの5億年間を指す。太古代の前の時代である。この時代に地球が形成され、地殻と海ができ、有機化合物の化学進化の結果、最初の生命が誕生したと考えられている。まさに地球誕生の時代だけド証拠物件に乏しく実態はよく分かっていない。

化石以前に、岩石自体が非常に稀であり、地質学的証拠がほとんどない時代。この時代の地層はないため、国際層序委員会ではこの名称を非公式として扱っている。実態が闇に包まれていることからギリシャ神話の冥界の神ハーデース(Hades)に因んで名付けられた。冥王代、太古代、原生代をまとめて先カンブリア時代と呼ぶ。

非常に稀ながら、45億年前までの岩石は月で発見されている。地球最古の岩石はカナダの北西地域のアカスタの約40億年前の片麻岩、地球最古の鉱物は西オーストラリアのジャックヒルズのクォーツァイトに含まれる44億年前のジルコン、地球最古の地殻の痕跡はカナダのハドソン地域の片麻岩で、マントルからの分離は42億年前である。

冥王代を研究する方法

通常地質学で古代の研究を行うには、その時代に作られた地層や岩石を分析して情報を入手し検討する。しかし冥王代については上記のように当時の岩石が殆ど入手できない。1970年代までは地球の情報だけしか得られなかったため冥王代における地球の進化は分からなかったが、太陽系内の他の星や隕石を研究することによって実証的な議論ができるようになる。また太陽系の形成や、地球誕生時の状況については理論に基づくシミュレーションが行われている。地球や隕石の年代分析については、放射性元素の分解による生成物を定量して年代を計測する放射年代測定が用いられる。

地球と他の星の誕生の同一性

地球と隕石から「放射性物質ヨウ素129を起源とするキセノン129」が検出される。ヨウ素129は半減期が1600万年しかない短寿命の放射性物質であり、この元素が形成される超新星爆発のあと1億年程度でほとんど消滅する。すなわち地球や隕石が形成される少し前に、近傍で超新星爆発があったとされる。これは地球と隕石が同一箇所で同一時期に形成された可能性が高いことを示す。また隕石に含まれる各元素の量(元素存在度)を調べると、太陽の光球の元素存在度と良く一致する。地球は中心部に鉄主体の核を持つため、地上で手に入る地殻の元素存在度は上記太陽や隕石と異なるが、最初に地球ができたときの成分は太陽や隕石と同じであったと考えられる。このように太陽系の星は同時に同一の原料から誕生したとされる。

**ヨウ素129…安定なヨウ素同位体は127。129はウランの核分裂の際などに生じる。

地球の誕生

太陽系を形成する物質は、宇宙空間に広がっていたガスや細かい塵などの星間物質であった。太陽系が形成される少し前に近傍で超新星爆発があった。爆発の衝撃が引き金となって星間物質の収縮が始まり太陽系の形成が始まった。力学的なシミュレーションによって、原始太陽系がガスや塵の状態から多数の微惑星(サイズは数kmからそれ以上)を経て惑星サイズまで成長するのに数百万年から数千万年かかったとされる。隕石の多くはこの時に生まれた微惑星のかけら(始原的隕石)である。太陽系形成が始まって10万から100万年で、現在の地球の軌道周辺には微惑星が衝突・合体して形成された数十個の「月から火星サイズの惑星胚(planetary embryo)」が生じ、各々の軌道を廻るようになる。

惑星胚のサイズが大きくなってくると重力が強くなり、衝突速度が大きくなる。シミュレーションによれば岩石質の微惑星が衝突する際、原始地球のサイズが月サイズ(現在の地球質量の1/100)であれば、衝突の衝撃で微惑星内に取り込まれていたガス成分が抜け出す衝突脱ガスが始まる。このガスが原始大気や原始海洋の元となったとされる。また原始地球のサイズが火星レベル(現在の地球質量の1/10)になると衝突のエネルギーで微惑星は融解する。現在の地球に微惑星が衝突すれば隕石は部分的に蒸発するようになる。

数十個の惑星胚はお互いの重力で軌道が乱れ、その結果軌道が交差して衝突を繰り返す。このレベルの衝突をジャイアントインパクトと呼ぶが、地球の形成時にいくつか起こったジャイアントインパクトの最後の衝突で月ができた。この時の衝突エネルギーは非常に大きく、衝突後の地球と月は双方とも全体が溶融状態にあった可能性が高い。放射性元素ハフニウム182に関する詳細な分析で、地球と月のマントルの形成が始原的隕石形成の約3000万年後であったと報告されている。また地球全体が溶融したため、核を形成する鉄とマントルとなるケイ酸塩成分の分離と鉄成分の地球中心部への沈降が起こり、現在見られる地球の層状構造が始まった可能性があるが、核の形成の時期や原因についてはいまだ議論が多い。

なお地球の年齢として、地球の岩石をウラン・鉛年代測定法で調査して45億年から46億年、隕石をウラン・鉛年代測定法やルビジウム-ストロンチウム法で分析して45.6億年という数値が出ている。

隕石重爆撃期

隕石重爆撃期とは、アメリカのアポロ計画で持ち帰った月の石の分析結果から判明した事件。約38億年から40億年前の短期間に集中的に大量の巨大な隕石が月に落下した。月の表面に黒っぽく見える「海」は、大きな隕石が衝突して月の地殻がえぐられその下のマントルが溶解して玄武岩質溶岩のマグマとなってたまった低地であるが、アポロ計画で持ち帰った「海」の石の年代分析を行った結果、形成時期が38億年から40億年前であることが分かった。地球は月のすぐ近くに存在し重力も大きいので、この時期に地球にも月と同等以上の隕石が落下したと考えられる。当時地表に地殻が形成されていたとしても、隕石落下の衝撃で破壊されてしまったため40億年より古い岩石はほとんど残っていないとする説がある。この時期に生命が存在していた証拠は無いが、もし存在したとすると巨大隕石衝突のエネルギーですべての海水が蒸発するような悪条件の中でも生き残ったことになる。生物の遺伝子分析によれば最も古い生物は熱に強い好熱菌や超好熱菌に分類されるので、隕石衝突を生き抜けたのかもしれない。

**好熱菌

好熱菌(こうねつきん)は、至適生育温度が45°C以上、あるいは生育限界温度が55°C以上の微生物のこと、またはその総称。古細菌の多く、細菌の一部、ある種の菌類や藻類が含まれる。特に至適生育温度が80°C以上のものを超好熱菌と呼ぶ。極限環境微生物の一つ。生息域は温泉や熱水域、強く発酵した堆肥、熱水噴出孔など。ボイラーなどの人工的熱水からも分離される。この他、地下生物圏という形で地殻内に相当量の好熱菌が存在するという推計がある。なお、2009年時点で最も好熱性が強い(高温環境を好む)生物は、ユーリ古細菌に含まれるMethanopyrus kandleri Strain 116である。この生物はオートクレーブ温度を上回る122°Cでも増殖することができる。

scienceの部屋---はじめに

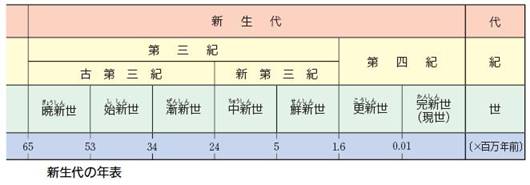

新生代とは

新生代(英語: Cenozoic era)とは、現在我々が生きている時代。約6,500万年前に巨大隕石が地球上に落下し、沢山の生命が絶滅した5大インパクトの最後の絶滅が終わって、地球上の生態系の再構成が進行中の時代だ。地球の歴史46億年から見ると6500万年というのは1/71程度のごくごく短い時間。陸上では恐竜、海中ではアンモナイトと海生爬虫類が絶滅した後、哺乳類と鳥類が繁栄しつつあることが特徴だ。

新生代は、第四紀・新第三紀・古第三紀の3つの紀に区分されるとのこと。また、新第三紀と古第三紀を合わせた地質時代を、非公式な用語として第三紀と呼ぶ(四があるんなら三も欲しいから)。

しかし、新生代の時代区分(世)の名前は、とても覚えにくい。とりあえず、先頭の文字だけ並べてみよう。暁、始、漸/ 中、鮮/ 更、完となる。

地球環境の特徴としては、中生代の初めに分裂した超大陸の移動がかなり進む。大陸の分布が大幅に変わってくる。当然気候も変化する。特に注目すべきはインド大陸がアジア大陸に衝突し巨大なヒマラヤ山脈が生成されたこと。隆起しつつあるヒマラヤ山脈では高山に対する激しい浸食による岩石の風化が継続している。また、約350万年前に南北アメリカ大陸の間にパナマ地峡ができて、大西洋と太平洋が分離される。

新350万年前に南北アメリカ大陸の間にパナマ地峡ができて、大西洋と太平洋が分離された。

中生代の地球環境は温暖であったが、新生代に入ると地球は寒冷化。南極大陸に氷床が発達し氷河期に入る。従って、現在も氷河期。本当に温暖化なんて問題なのかね。動物は、新生代の始まりであるK-T境界(白亜紀―第三紀の堺)を境に中生代に栄えた大型爬虫類の多くが絶滅し、地上は哺乳類と鳥類の適応分散が始まる。植物では中生代白亜紀に生まれた被子植物(それまでの地球は花も実もない世界だったのか)が全世界に広がる。

古第三紀(暁新世、始新世、漸新世)

約6500万年前~約2300万年前

気候は温暖であった白亜紀半ば以後徐々に低温化。約3400万年前の始新世と漸新世の境界時代に南極大陸に巨大な氷床が形成された。これ以後が現在も続いている新生代後期氷河時代である。

新第三紀(中新世、鮮新世)

約2300万年前~約258万8千年前

新第三紀は次の第四紀との境界は議論が多く、現在のところ約258万8千年前までとされている。古第三紀に隆起し始めたアルプス山脈やヒマラヤ山脈が新第三紀には高山なる。特に雨量の多いヒマラヤ山脈では激しい浸食が起こって大量のカルシウム塩が海に供給される。このカルシウム塩が効果的に二酸化炭素を吸収したため大気中の二酸化炭素量が史上最低のレベルまで低下した。ということは、現在盛んに議論されている温暖化対策はCO2を削減するだけでなく、カルシウム塩の循環を研究しないといけないようだ。約1200万年前から更に寒冷化が進行し約350万年前には北半球にも氷冠が形成される。

新第三紀前半の中新世には、現代の哺乳類のほぼすべてのグループが出現。また種の数や個体数も現在よりも多かったらしい。樹上生活の真猿類の中から類人猿が出現。偶蹄類の適応放散が進みイノシシ、ラクダ、シカ、ウシ、キリンがオーストラリアと南アメリカを除く世界中に広がった。長鼻類のマストドンも現在のゾウの分布よりはるかに広い範囲に生息した。食肉類はイヌ、ネコ、イタチ、クマがそろった他、アシカ、アザラシ、セイウチなどが生まれた。この真獣類の繁栄は新第三紀後半の鮮新世にも続き、ほぼ現在見られる動物と同じタイプの生物が勢ぞろい。約350万年前にパナマ地峡ができて、それまで他の大陸から離れていた南アメリカ大陸と北アメリカ大陸がつながる。それまで南アメリカで繁栄していた有袋類はオポッサムを例外として北アメリカからやってきた真獣類との生存競争に負けて姿を消す。

植物界では約700万年前に新しい光合成システムを持つ植物が現れる。光合成はシアノバクテリア以来カルビン回路と呼ばれる合成方法が唯一のものであったが、低濃度の二酸化炭素を効率よく利用できるC4型光合成を有するトウモロコシやサトウキビが生まれる。つまり、生態系のとってはCO2が少ないことの方が問題なのかもね。

第四紀(更新世、完新世)

約258万8千年前(約260万年前)~現在

第四紀は北米やヨーロッパの大部分が氷床に覆われる寒冷な「氷期」と、現在のように比較的温暖な「間氷期」が交互に訪れ、非常に短期間に大きな環境変化が繰り返し起こった時期。最も新しい氷期の最盛期は約1万8000年前であり、平均気温は今より6~7℃低かった。第四紀の氷期と間氷期の推移の周期性を調査したところ、地球の公転軌道の離心率の変化(10万年周期)、自転軸の傾きの変化(4万年周期)、更に自転軸の歳差運動(2.3万年ないし1,8万年周期)と一致することがわかった。これらの変化によって北緯55°から北緯65°の地域における夏の日射量が減ったことが氷期が始まるきっかけとなっている。この氷期と間氷期の周期性はこれを数学的計算によって予言した科学者にちなんでミランコビッチ・サイクルと呼ばれている。第四紀は、人類の時代とされる。でも、第四期なんて地球の歴史からは、高々、1/1,800程度、地球の歴史を1年に見立てた地球カレンダーでは大みそかの夜寝る前ぐらいなものだ。更に驚くべきことは、現在我々が生きている完新世が始まるのは、1万年ぐらい前から。日本では縄文時代が始まったころだ。それまではすべて更新世に属する事柄だ。

ラミダス猿人;人類は樹上生活していた霊長類のうち、アフリカに住んでいた類人猿から派生。約440万年前(新第三紀鮮新世)のエジプトの地層から類人猿と分かれて直立二足歩行したラミダス猿人の化石が日本の調査隊によって1992-1993年に発掘され、その後ラミダス猿人の亜種は約580万年前までさかのぼることが判明。

アウストラロピテクス;次にアウストラロピテクス(アファール猿人)が登場。化石はエチオピアや南アフリカの約250万年前-350万年前(新第三紀鮮新世)の地層から見つかっているが、骨格化石や足跡の化石から確実に二足歩行していたことが確認された。歩行から開放されたアウストラロピテクスの手は物をつかんだりする以外に、石を加工して石器を作ることができるようになる。アファール猿人から2種の猿人が派生した。硬い植物を食べるために頑丈な顎を発達させた猿人と、肉食による動物性タンパク質の摂取によって脳を発達させ、石器を活用した猿人である。前者は約100万年前にすべて絶滅してしまい、後者の系統のホモ・ハビリス(脳容積は600mlあって、チンパンジーの300-400mlよりはるかに大きい)が現在の人類に続いている。

ホモ・エレクトス;次のホモ・エレクトスは脳容積を850mlに増やし、生存場所もインドネシア(ジャワ原人約20-100万年前)や中国(北京原人約35-50万年前)に拡大。地質時代では第四紀の更新世になっている。ヨーロッパでは少し遅れて約3万-25万年前の地層からネアンデルタール人(今の分類ではホモ・サピエンス)が見つかっている。現生人類のホモ・サピエンスは、ミトコンドリアDNA分析の結果から約20万年前のアフリカで生まれたとされる。ホモ・サピエンスは厳しい氷期の気候にも適応して、世界各地に生存領域を広げていった。

ホモ・サピエンス;ホモ・サピエンスは約10万年前にアフリカを出て中東に達し、北のヨーロッパへ向かったグループと、東に向かったグループに分かれた。東に向かったグループは南アジアを進み、インドネシアの島嶼伝いにオーストラリアに達し(約5-6万年前)。インドから東へ向かったグループは中国を経由してシベリアには約2.5-3.5万年前に到達、更に氷河に覆われたベーリング海峡を渡って約1万2千年前には北アメリカに到達。

集団で効率的に狩りをするホモ・サピエンスは地上で最強の狩猟者であり、多くの動物を狩猟の対象とした。多くの大型動物が約1万年前に絶滅したが、丁度氷期から間氷期に移行する時期に相当し、気温の変化により植生が変わって食物等がなくなって絶滅した種もあるが、人類によって滅ぼされた種もあると見られている。最近数百年間でもドードーやステラーカイギュウなどのように人類によって短期間に狩りつくされた種がある。

第四紀の哺乳類全体の傾向として、新第三紀に比べて種や個体数が減少したことがあげられる。長鼻目は一時オーストラリアを除く全世界に分布したが現在はインドとアフリカに2種を残すのみ、奇蹄類のサイも現生種は5種、同じく奇蹄類のウマ類も種数を大幅に減らした。結局、これらの絶滅した生物たちは人類が滅ぼしているのかも。

scienceの部屋---はじめに

世界一高い山はエベレストか

山の高さとはどうやって図るのか。普通の人間の実感では地上から高くそびえたっている威厳のある山。だから、基準となる地上自体が高い位置にあって、そこから少しだけ高くなっている場合は、実感としては高いと感じないですね。

普通は、平均海水面というものを想定して、そこからの高さを海抜として、そこからの高さで表します。例えば、エベレストは海抜8,848mということで、確かに世界一。普通標高というのは海抜のことらしい。

でも、でも、ハワイ島のマウナケア火山は、標高4,205mなっているけど、周辺の海底が5,000mの深さなので、海底面からは9,205mの高さがあることになり、エベレストを抜いてしまう。海底からそびえたっている火山の中には他にもエベレストよりも高い山が多いとか。

でも、でも、ハワイ島のマウナケア火山は、標高4,205mなっているけど、周辺の海底が5,000mの深さなので、海底面からは9,205mの高さがあることになり、エベレストを抜いてしまう。海底からそびえたっている火山の中には他にもエベレストよりも高い山が多いとか。

平均海水面というのも、結構分かりにくい考えですね。それならいっそ、地球の中心から高さを測れば良いのでは。ところが、地球は一見目で見たところ完全な球ですが、実は赤道方向の方が南北方向よりも大きい、回転楕円体という形をしています。自転の遠心力で赤道付近が膨らんでいるのです。だから、この地球の中心から高さを測る方法では、ランキングの上位に来るのは赤道付近の山々が多くなります。No.1は南米エクアドルのチンボラソ山(6,310m)。エベレストは31番目だそうだ。当然このような高さの定義は我々の実感とはあまりにもかけ離れているので採用される可能性はないでしょう。

なお、地球の半径は、赤道半径の実測値は、6378136.6±0.1 m、極半径は、約 6356.775 km で、赤道半径のほうが極半径よりも約 21.4 km も大きいということだ。しかし、紙の上にコンパスで約6.4cmの円を地球(半径を6400kmとして)として、その上にエベレストを描いてもその高さは0.1mm以下だ。遠くから見ると地球は基本的にはすべすべの球であることには変わりない。

scienceの部屋---はじめに

テチス海とは

テチス海は、パンゲア大陸の分裂が始まった約2億年前ないし約1億8000万年前から、新生代第三紀まで存在していた海。ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に挟まれた海域。現在の地中海周辺から中央アジア・ヒマラヤ・東南アジアにまで広がる。また西側にも広がっておりカリブ海まで達していた。

テチス海は、パンゲア大陸の分裂が始まった約2億年前ないし約1億8000万年前から、新生代第三紀まで存在していた海。ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に挟まれた海域。現在の地中海周辺から中央アジア・ヒマラヤ・東南アジアにまで広がる。また西側にも広がっておりカリブ海まで達していた。

アルプスやアフリカ大陸で化石の調査をしていたエドアルト・ジュースにより1893年にテチス海の存在が提唱された。名前の由来はギリシア神話の海の女神・テーテュース (Tethys) から来ている。ちなみに海神(男神)にはポセイドンとネプチューンがある。

テチス海は、3億9000万年ほど前のデヴォン紀に出現したようだ(古テチス海 (Paleo-Tethys Ocean))。3億6000万年前の石炭紀までに広がり始めた。2億5000万年前のペルム紀と三畳紀にはローラシアとゴンドワナが合体して一つの超大陸「パンゲア」を作る。古テチス海はパンゲア大陸を形成する陸塊に周囲の多くを囲まれた内海となる。

パンゲア超大陸は約2億年前ないし約1億8000万年前に南のゴンドワナ大陸と北のローラシア大陸へと再度分裂し始め、古テチス海と連結する形で新たなテチス海が誕生する。

その後、ゴンドワナ大陸からアフリカ大陸とインド大陸(現在のインド亜大陸またはインド半島)が切り離されて北上。インド大陸とユーラシア大陸が衝突してヒマラヤ山脈を形成する。アフリカ大陸とユーラシア大陸が接近して、テチス海は消滅。カスピ海、黒海、アラル海はテチス海の名残とも考えられている。

テチス海が存在した当時、テチス海は赤道上にあり、赤道上には海流を妨げるものがなかった。したがって地球の自転の影響で、赤道上を自転とは反対方向に流れる赤道海流がテチス海を通っていたと考えられている。この赤道海流は地球の気候や気象条件に大きな影響を与え、現在より温暖な時代であったと推定されている。

テチス海が存在した当時、温暖な気候の下で植物プランクトンが大いに繁殖し多くの死骸が海底に降り積もり、さらにその上に土砂が堆積し、大陸の接近により陸地化し、現代の中東地区の石油に変化したとされる。

大陸移動説やプレート理論により、ずいぶん色々なことが分かってきた。地球自体が一つの生命体(ガイヤの概念)で日々成長しているんですね。

注1). ポセイドン(Poseidon): ギリシア神話の海と地震を司る神。オリュンポス十二神の一柱で、最高神ゼウスに次ぐ圧倒的な強さを誇る。

注2). ネプチューン(Neptune):ローマ神話の神でポセイドンに相当。

注3). テーテュース(Tethys): ギリシア神話の海の女神なのだが、ポセイドン関係は。ギリシア神話の世界も複雑で結構ややこしい。

注3).古生代は、カンブリア、オルドビス、シルル、デボン、石炭、二畳紀と6つの紀が続く。その後の中生代は、三畳、ジュラ、白亜紀だ。

注4).新生代:白亜紀以降は新生代。新生代は第三紀と第四紀。何故か一と二が無い。

scienceの部屋---はじめに

スノーボールアース

46億年の地球の歴史において、地球全体が氷に覆われた時代があったらしい。それも2回も(それ以上との説も)。スノーボールアース(Snowball Earth、全球凍結)、とは、地球全体が赤道付近も含め完全に氷床や海氷に覆われた状態。とても信じがたい説ですが、色々な証拠からどうもこれが地球の歴史の本当の姿らしい。

①原生代初期のヒューロニアン氷河時代(約24億5000万年前~約22億年前)

②原生代末期のスターチアン氷河時代およびマリノニアン氷河時代(約7億3000万年前~約6億3500万年前)

に、地球表面全体が凍結するほどの激しい氷河時代が存在したという考え方が地球史の研究者の間で主流となりつつある。1992年にカリフォルニア工科大学のジョー・カーシュヴィンク教授がアイデアとして専門誌に発表したのが発端。現在では、どうもこの仮説は色々な証拠からもっともらしいと考えられている。

に、地球表面全体が凍結するほどの激しい氷河時代が存在したという考え方が地球史の研究者の間で主流となりつつある。1992年にカリフォルニア工科大学のジョー・カーシュヴィンク教授がアイデアとして専門誌に発表したのが発端。現在では、どうもこの仮説は色々な証拠からもっともらしいと考えられている。

注目するべき点は、それまで「ありえない」と考えられてきた「全球凍結」という壮絶な環境変動が実際に起こったらしいこと。それが原因となって原生生物の大量絶滅とそれに続く跳躍的な生物進化をもたらしたとされること。たとえば酸素呼吸をする生物の誕生や、エディアカラ生物群と呼ばれる多細胞生物の出現などがスノーボールアース・イベントと密接に関わっていると考えらる。

スノーボールアース仮説では、地球が完全に凍結したとしても再び温暖な環境を取り戻す過程を提示した。それまでの見方は、地球は一度凍結したら解凍できないという見方が主流だった。解凍できるなら地球史上にスノーボールアース状態が存在する可能性が出てくる。凍結から脱する要素として火山活動に由来する二酸化炭素などの温室効果ガスの蓄積が挙げられた。

一度凍結したら解凍できないという考えの根拠は、地球表面のアルベド(反射能)の観点がある。アルベドとは要は熱収支のバランス。氷で覆われた地表は、太陽の光エネルギーを反射してしまうので、もらう熱よりも失う熱の方が多くなり、どんどん寒くなってしまう正のフィードバックが作用してしまうと言われる。逆に、北極や南極の氷が溶けはじめると露出する地表が増え、アルベドが減少し、みるみるうちに温暖化してしまうのだそうだ。

現在の地球に見られるような液体の海は大気中の二酸化炭素を吸収するため、大気中の温暖化ガスの濃度はある程度に抑えられ温室効果による温度上昇も抑制される。しかし、全球凍結状態では海が凍り付いてしまうので、二酸化炭素は吸収できず、火山から放出された二酸化炭素大気中に蓄積する。このため、二酸化炭素の濃度は約2000年間かけて最終的に現在の400倍程度に達したとされる。その大きな温室効果が大気の温度を最大で 100 ℃ 近く上昇、結果として平均気温は 40 ℃ 程度まで上昇(最初は-60℃ということか)。氷床が溶けだし、全球凍結状態を脱出したと考えられている。また生物についても、凍結しなかった深海底(氷は水に浮く)や火山周辺の地熱地帯のような、一定の温度が保たれる場所で生きながらえてきたと考えられている。

【地表温度を決める要因】

地表は、主に昼に太陽光線が当たって温められる一方で、宇宙空間へ熱エネルギーを放射して冷える。地球の表面温度はこの太陽から受け取るエネルギーと宇宙空間へ放散されてゆくエネルギーのバランスで決まる。

エネルギー源である太陽の明るさについては、太陽の進化モデルによると、太陽系が生まれた46億年前には明るさ現在の約70%しかなく、その後徐々に明るさを増してきたとされている。太陽は現在でも約1億年で1%の割合で明るさを増し続けている。即ち地球の歴史をさかのぼるほど、太陽から受けるエネルギーが少ない。つまり、昔は太陽はもっと暗かった。もちろん、地球の気温は太陽の明るさだけで単純に決まることはなく、昔ほど気温が低かったという訳ではない。

太陽からのエネルギーが少なかった約38億年前においても地球上には液体の海が存在していた証拠があり、現在の地球大気の条件では太陽光が現状の90%に弱まると地球表面は凍結すると予想されて(巨大火山が爆発でもしたらどうなるか)いることを考え合わせると、温室効果など他の要因も地球環境に大きな影響を持っていることがわかる。

メタンや二酸化炭素などのガスは、地球表面から宇宙へ放射される熱エネルギー量を減らし、結果として気温を上げる働きをする(温室効果ガス)。現在の二酸化炭素濃度は0.04%(400ppm)程度で、それによる温室効果は33℃と考えられる。即ち現在の地表平均気温15℃に対し温室効果が全くない時の予想気温(有効温度)は-18℃(33-18=15)とされている。

地球誕生時には大気中に二酸化炭素が大量に(0.1気圧ないし10気圧相当)存在したとされており、また二酸化炭素より温室効果の高いメタンガスもヒューロニアン氷河時代以前の約30億年前の大気にはかなり存在していたと考えられている。

初期の地球大気に存在していた大量の二酸化炭素は、のちに石灰岩や苦灰石などの炭酸塩岩として大量に地殻に固定されて減少し、また一部は石炭や石油などの化石燃料として大気から除かれてきた。炭酸塩岩や化石燃料に固定されている炭素をすべて解放すると90気圧に相当するが、この量は現在の金星の大気「二酸化炭素主体の90気圧」に匹敵する。

白い氷床は太陽光の反射率(アルベド)が非常に高く、入射した太陽光のエネルギーがそのまま宇宙空間へ流出する。その結果、地表の一定以上の範囲が氷に覆われると寒冷化は急激に加速する。逆の場合も成立し、氷床が減ってゆくと相乗的に気温が上昇する(いずれも正のフィードバック)。スノーボールアースの開始と終了の原因について、温室効果ガスの面からの検証がなされている。

【温室効果ガスが変化する要因】

初期の地球大気に含まれていたメタンは、シアノバクテリアの光合成による酸素が大気中に蓄積され始めた約25億年前ころに、酸化されて空気中から無くなる。上記のように二酸化炭素は現在の大気中に存在する量(0.04%)の30万倍(90気圧相当)が地殻や地表に固定されているが、地質学的尺度でみると、長い時間をかけてプレートテクトニクスによって説明される大きな循環系を形成しており、大気中の二酸化炭素の量は1千万年以上の長い周期で増減している。 つまり、一旦マントルに取り込まれて地下に潜りこんだ二酸化炭素は、火山ガスにより大気中に再度供給されるのだ。

大気中の二酸化炭素は海に吸収され、そこでカルシウムやマグネシウムなどのイオンと結合して方解石(CaCO3)や苦灰石(CaMg(CO3)2)などの炭酸塩鉱物(カーボネート)を生成し、海底に堆積する。海水への金属イオンの供給は大陸の岩石の風化による。

生物の光合成によって二酸化炭素が有機物として固定化される。有機物は生物の死後腐敗作用によって再度二酸化炭素に戻るが、海底に埋まった死骸などは分解されずに固定化する。海底に堆積した炭酸塩鉱物や生物死骸は、プレートの移動によって数千万年後に海溝から地下へ沈み込む。沈み込んだ炭酸塩鉱物や生物死骸は地下の高熱で分解して二酸化炭素に変化し、海溝近くの火山から火山ガスとして再度大気中に放出される。

これはほぼ数千万年を単位とするサイクルであるが、この循環系に大陸の要因が追加される。プレートの沈み込み帯での火山活動によって陸地が形成される。陸上に露出した岩石は海中にあるときに比べて風化の影響を強く受け、その結果海洋へより多くの金属イオンを供給する。大きな大陸が形成された場合は風化される岩石量が増えて金属イオンの供給が増え、結果的に二酸化炭素の固定化が促進される。大陸が赤道付近にある場合も高温による風化の促進で、二酸化炭素の固定が促進される。海底に堆積した炭酸塩鉱物や生物死骸が付加体となって大陸に固定化されると、風化によって溶解されるまで約数億年間かかる。即ち上記の海低堆積岩に比べて非常に長い間二酸化炭素が固定されることになる。

【大陸の存在】

誕生以来、地球の表面の大半は海に覆われ、長い間は大きな陸地が無かったとされている。ところが約27億年前に大規模な火山活動があり大陸が急激に成長した。この大陸が大量に供給した金属イオンによって二酸化炭素が炭酸塩鉱物として固定される様になり、大気中の濃度が大幅に低下し、温室効果が低下した地表は寒冷化して原生代初期のスノーボールアースが始まったともいわれる。

また原生代後期のスノーボールアース時においては、陸地のほとんどが赤道近くに集まり超大陸ロディニアを形成し、そのころ陸地面積が大幅に増えたことが示唆されている。この結果岩石の侵食は増加し、イオン化したカルシウムやマグネシウムを大量に海へ供給した。

さらにロディニアが赤道付近に位置していたことにより、地球が寒冷化しやすい状態にあったという説もある。エネルギー収支の面から言えば、陸地は海よりも熱の反射率が高く(アルベドが大きく)、赤道近くに陸地が多いほど太陽エネルギー吸収の効率を下げる。また、化学的面からいえば、高緯度に陸地があった場合、それが氷に覆われると岩石の侵食が抑制され、金属イオンの海への供給が減少し、結果、炭酸塩鉱物として固定される二酸化炭素が減少して大気中の二酸化炭素が増加して寒冷化の進行を抑える。

【スノーボールアースの推移(仮説)】…NASAによる全球凍結に至る過程のシミュレーション

1.大量の二酸化炭素が地殻に固定され、大気中の二酸化炭素量が低下した。

2.温室効果の減少により地球全体の寒冷化が始まり、極地から次第に氷床が発達していった。氷床が太陽光を反射したため一層の寒冷化を招いた。

3.一度加速した寒冷化は止まらず、最終的に厚さ約1000mにも及ぶ氷床が全地球を覆い、スノーボールアースに至った。この状態は数億年~数千万年続いたとみられる。

4.凍結しなかった深海底や火山周辺の地熱地帯では、わずかながら生命活動が維持されていた。凍結中も火山活動による二酸化炭素の供給は続けられており、大気中の二酸化炭素濃度が高まっていった。地表が凍結している間は岩石の風化も凍結状態だった。

5.大気中の二酸化炭素濃度が一定比率に達すると気温が上昇し、一気に氷床の解凍が始まった。短く見積もった場合には数百年単位で極地以外の氷床が消滅して、気温は約40℃まで上昇したと推定されている。温暖化した気候の影響により大規模な嵐や台風が頻発するようになり、岩石の風化が促進され、大量の金属イオンが海に供給された。また長年堆積していた海の沈殿物が嵐により撹拌され、沈殿物が海の表層部に舞い上がった。

6.大気中の高濃度の二酸化炭素は海中に溶け込み、一部は上記金属イオンと結合して大量の炭酸塩岩を海底に沈殿させた。

7.海の表層部に舞い上がった大量の沈殿物や陸地から供給される栄養塩類が光合成単細胞生物に利用され、光合成を激しく促した。またスノーボールアース以前の光合成生物の酸素放出速度より遥かに速いスピードで酸素が放出されたため、大量の酸素が地球に蓄積していった。

8.スノーボールアース中に極低温により大量絶滅が起こっていた。スノーボールアースの終了後、生き残った生物の適応拡散が起こった。原生代初期のスノーボールアースでは、酸素呼吸をおこなう真核生物の繁栄がはじまった。原生代後期では一部の生物が海中の高濃度の酸素を利用し、細胞接着物質であるコラーゲンを産生することに成功。単細胞間の接合が促進され、多細胞生物が出現するようになった。

原生代後期のスノーボールアースが始まる前(10億年前)の生物界は単細胞生物が主体で、多細胞生物は小形の菌類などがようやく出現し始めた段階であった。しかしスノーボールアースが終了した原生代末のエディアカラ紀(6.2~5.5億年前)には、エディアカラ生物群と呼ばれる大形生物が出現している。大きなものでは長さ1mを超える生物化石がオーストラリア南部のエディアカラ丘陵から産出した。この突然の大形生物出現とスノーボールアースの関係について検討が行われている。なお生物の進化は加速し、その次のカンブリア紀にはバージェス頁岩化石に代表される多様な生物群が生まれた(カンブリア爆発)。

scienceの部屋---はじめに

地質時代区分

地球の歴史は約46億年と推定されている。これは太陽系全体の年齢とほぼ同じだ。地球の歴史は今までは主に、地質の研究をもとに積重ねられてきた。つまり、たまたま掘出された比較的大きな化石を元に推定されてきた。

地質の研究で最も古い化石は当時、カンブリア時代の三葉虫の化石だった。これが進化論者のダーウィンを最も悩ませたものだったらしい。彼は、生物は単純なものから進化によって次第に複雑なものに変化すると主張していたので、最初の化石生物が三葉虫ではあまりにも複雑すぎる。

地質の研究で最も古い化石は当時、カンブリア時代の三葉虫の化石だった。これが進化論者のダーウィンを最も悩ませたものだったらしい。彼は、生物は単純なものから進化によって次第に複雑なものに変化すると主張していたので、最初の化石生物が三葉虫ではあまりにも複雑すぎる。

現在では、化石の研究も進んで、微生物の化石まで分析できるようになって来ている。カンブリア時代は5.42億年前から始まる。地球の歴史から行くと9割近くの時間が経ってからだ。それより前の時代は一括して先カンブリア時代と呼んでいる。しかし、そんな呼称はそろそろ過去のものに成りつつある。地球の歴史と言いながら、前半の9割近くが空白のままでは羊頭狗肉の感を免れない。

実は、表に見られるようにかなりの所まで、時代区分が出来てきている。ここまで、詳細に時代が区分されているということは、そのもととなる根拠も相当積み重なった来たということだ。

冥王代:

まさに、地球が形成せれる時代だ。だいたい46億年前から40億年前までの6億年ぐらいか。次の始生代との境目も明確でない。次から次へと空から新しい物質が降って来る。40億年以上古いと思われる岩石も発見されているが、これらに相当する岩石は月でも発見されている。今後は小惑星からも発見されるかも。

まさに、地球が形成せれる時代だ。だいたい46億年前から40億年前までの6億年ぐらいか。次の始生代との境目も明確でない。次から次へと空から新しい物質が降って来る。40億年以上古いと思われる岩石も発見されているが、これらに相当する岩石は月でも発見されている。今後は小惑星からも発見されるかも。

通常地質学で古代の研究を行うには、その時代に作られた地層や岩石を分析して情報を入手し検討する。しかし冥王代については当時の岩石が殆ど入手できない。1970年代までは地球の情報だけしか得られなかったため冥王代における地球の進化は分からなかったが、太陽系内の他の星や隕石を研究することによって実証的な議論ができるようになった。また太陽系の形成や、地球誕生時の状況については理論に基づくシミュレーションが行われている。地球や隕石の年代分析については、放射性元素の分解による生成物を定量して年代を計測する放射年代測定が用いられる。

太古代:

太古代(たいこだい、Archean eon)とは、地質時代の分類のひとつ。40億年前(または38億年前)から25億年前までの間を指す。最初の生命が誕生したと考えられる冥王代の次の時代であり、原核生物から真核単細胞生物が現れるまでで原生代の前の時代。かつては、英語のArcheozoicの直訳から始生代(しせいだい)とも呼ばれていた。

原生代:

原生代(げんせいだい、Proterozoic)とは、地質時代の区分(累代)のひとつ。真核単細胞生物から硬い骨格を持った多細胞生物の化石が多数現れるまでの25億年前〜約5億4,100万年前を指す。元々は、先カンブリア時代以前の全ての時代を指していた。

シアノバクテリアの活動によって大気中に酸素の大放出が始まり、オゾン層ができて紫外線が地表に届かなくなった。また、古細菌類から原始真核生物が分岐し、さらにαプロテオバクテリア(後のミトコンドリア)が共生することで現在の真核生物が成立した。後期には多細胞生物も出現した。なお、この時代2回もスノーボールアースの時代が生じたことも特筆すべきことかも。

scienceの部屋---はじめに

クライオジェニアン

クライオジェニアン紀(Cryogenian)は新原生代の2番目の紀。8億5000万年まえから6億3500万年前までの時代だ。3番目のエディアカラ紀に多細胞の生物が出現する。だからクライオジェニアン紀は、単細胞の生き物が多細胞に進化する準備段階の時代と言うことだろう。

クライオジェニアン紀という名前は、ギリシャ語で「氷」を意味するcryosと「誕生」を意味するgenesisから作られたそうだ。中国語での漢字表記は「成冰纪」(成氷紀)となる。日本でも地質時代の命名は中国語を使う方が理にかなっているようだ。

クライオジェニアン紀という名前は、ギリシャ語で「氷」を意味するcryosと「誕生」を意味するgenesisから作られたそうだ。中国語での漢字表記は「成冰纪」(成氷紀)となる。日本でも地質時代の命名は中国語を使う方が理にかなっているようだ。

トニアン紀の終わりからエディアカラ紀の始まりまでの8億5000万〜6億3500万年前に、スターティアン氷期とマリノア氷期の2つの大きな氷河期があった。まさに、これが二回目の全休凍結の時期に相当する。もう一つの第一回目の全休凍結は、原生代初期のヒューロニアン氷河時代(約24億5000万年前~約22億年前)でかなり前のことだ。従って凍結とその解凍の理由、メカニズムもかなり異なっているようだ。

氷期があった証拠は、各地の存在するこの紀特有の氷河堆積物だそうだ。地球はこの時代、周期的に幾度か赤道まで氷河が伸長していたらしい。氷河の痕跡を示す漂礫岩堆積物がコンゴ、サハラ砂漠、オマーン、オーストラリア、中国、北アメリカ、アイルランド、スコットランド、ノルウェー他世界中で見つかっているらしい。漂礫岩堆積物は低緯度だった地域にも発生していたことから、海洋が深くまで凍りついた「スノーボールアース」と呼ばれる現象が起きたと考えられている。

アクリターク(分類不能な微細な生物の化石群)の数は氷河期によって激減し、大気中の酸素は増加したといわれる。非常に低緯度の地域にも氷河があったこと、暖かい水域の堆積物であるはずの石灰岩が氷河堆積物の上下や混在していたりするなど、この氷河期にはいくつかの謎がある。

古地磁気研究によれば大陸移動の率は非常に大きい。基本的に大陸地殻の著しい不均衡は自転軸の方向はそのままに地球を大陸塊が赤道上に来るまで横転させる。これが見かけ上平均より非常に速い大陸移動を引き起こす。

トニアン紀は新原生代の最初の紀で、10億〜8億5000万年前にあたる。現在のところトニアンの期の区分は定義されていない。ギリシャ語で「伸張」を意味するtonasから。中国語の漢字表記では「拉伸纪」(拉伸紀)となる。

トニアンの出来事の中で特徴的なのが超大陸ロディニアの存在とその分裂。これは後の超大陸パンゲアと同様に全ての陸地が一つの集まった時期。これは古地磁気などの科学的調査方法で判明した事実である。ロディニアの周囲には巨大な大洋ミロヴィア海が広がっていたとされる。まるでおとぎの国の世界みたいだ。

顕生代はカンブリア紀(5億4200万年前~4億8800万年前)以降で、それより前の地質時代は、冥王代、始生代、原生代(25億年前~5億4200万年前)となる。その原生代を古原生代、中原生代、新原生代を分ける。新原生代は、トニアン紀、クライオジェニアン紀、エディアカラ紀の三つに分けられる。クライオジェニアン紀に生じた全休凍結現象が、その後の生物の進化に大きな方向性を与えたらしいことが分かってきている。

【何故全球凍結が解消されたのか??】

どうも、全球凍結という事態はあったらしいことが色々な証拠から分かってきたようだ。しかし、従来の科学者達は、一度全球凍結が始まると、ますます地球は寒冷化してもう二度と元には戻れないと考えていた。つまり正のフィードバック機構が働くはずだと。だから全球凍結何て言う事態は無かったはずだと考えていた。でも、地球は生きている。地表(ほとんどが海面)が氷で覆われている間も、火山活動で噴出されるCO2が大気中に蓄積されていく。地表には光合成をする生物がいなくなっているのでCO2はどんどん蓄積され、温室効果をもたらし、氷を溶かしたのだと説明されている。光合成を行う生き物が出現すると、CO2がドンドン使われ、温室効果ガスが減るため気温は低下。うまく負のフィードバックが働いたということらしい。

scienceの部屋---はじめに

パンサラッサ

パンサラッサはパンゲア大陸を取り囲んでいた唯一の広大な大洋。古典ギリシア語で「全ての海」を意味する造語である。面積は、最大で地球の表面積の3分の2に相当する3億3000万平方km程。パンサラッサは西部と北部に太平洋を含み、南東部にはテチス海を含んでいた。湾状のテチス海が閉じていき、パンゲアが分裂して大西洋と北極海ができた結果、パンサラッサはインド洋と太平洋になる。パンサラッサがかつてあった場所に現在ある海洋は太平洋だけ。古太平洋(こたいへいよう)とも呼ばれる。

パンサラッサはパンゲア大陸を取り囲んでいた唯一の広大な大洋。古典ギリシア語で「全ての海」を意味する造語である。面積は、最大で地球の表面積の3分の2に相当する3億3000万平方km程。パンサラッサは西部と北部に太平洋を含み、南東部にはテチス海を含んでいた。湾状のテチス海が閉じていき、パンゲアが分裂して大西洋と北極海ができた結果、パンサラッサはインド洋と太平洋になる。パンサラッサがかつてあった場所に現在ある海洋は太平洋だけ。古太平洋(こたいへいよう)とも呼ばれる。

右の地図では、地球の赤道はおおまかに言ってスペイン、モロッコ、ボストンが通る線である。赤道の南にある大陸塊はゴンドワナ大陸と呼ばれる。赤道の北の大陸は、ローラシア大陸と呼ばれる。

パンサラッサの誕生

8億年前から7億年前の間に超大陸ロディニアが半分に分裂した。これは地球史上最も重要な大陸分裂の一つである。なぜなら、将来北アメリカ大陸になるローレンシア大陸の西に、パンサラッサが広がったからである。ローレンシア大陸西部では、この分裂に先立つ地殻変動により、巨大な堆積盆地を生み出したオーラコゲン(不完全な地溝)がローレンシア大陸西部に生じた。ロディニア大陸を囲んでいた広大な海洋であったミロヴィア海は、パンアフリカ海とパンサラッサが拡大したために縮小していった。6億5000万年前から5億5000万年前の間に、V字型をした別の超大陸パノティアが形成された。「V」の内側はパンサラッサ、外側はパンアフリカ海とわずかに残ったミロヴィア海であった。

パンサラッサの海盆と海洋地殻の大部分は北アメリカプレートとユーラシアプレートの下に沈みこんだ。ファンデフカプレート、ゴルダプレート、ココスプレート、ナスカプレートはパンサラッサの海洋プレートの名残かもしれない。これら4つのプレートは全てファラロンプレートの一部だった。

scienceの部屋---はじめに

恐竜と哺乳類

脊椎動物が陸にあがってくる。時代的にはデボン紀か石炭紀か。水中生活から陸上生活の移るには色々と制約があったはずだ。特にこの変化は環境の酸素濃度と気温が大きく関連しているらしい。また酸素濃度の上昇とともに上空にオゾン層が形成されて陸上での紫外線を防御してくれるようになったことも大きい。

脊椎動物の進化の道筋は、魚類→両生類→爬虫類→哺乳類(鳥類)と言うのが今までの考え方だ。一本道のようだけど、実際にはその都度、分岐がある。つまり、魚類の一部が両生類に、両生類の一部が爬虫類に、爬虫類の一部から哺乳類と鳥類が分岐したということ。

それでは、中生代に大繁栄し陸上を席巻した恐竜は、爬虫類なのか。昔の人達はそう考えた。恐竜(dinosaur)とは「恐ろしいトカゲ」と言うのがもともとの意味だから。

最近の話題では、恐竜の一部が進化して鳥になったというものがある。また、世界各地、特に中国では新種の鳥の先祖の化石が頻繁に発掘されてきている。また、化石の研究からどうも、恐竜自身が爬虫類なのか。どうも現存の爬虫類達とは違って、むしろ鳥類に近いようだと考えられている。恐竜は鳥類も含む一つのグル^プとしてとらえるのが正解らしい。

まず、両生類がどのように陸に適応して、爬虫類に進化したのか。両生類は名前の通り、生息域は陸と水中の両方で、水の無い所では成長できない。両生類は現生動物では、カエル、サンショウウオ、オタマジャクシ、イモリ等がいます。幼生期には鰓(エラ)で呼吸しますが、成長すると肺で呼吸します。魚類から進化し、初めて陸に上がった動物で、体表は柔らかく、鱗(ウロコ)や毛や羽を持ちません。呼吸の半分以上は、皮膚により呼吸します。尾がある(有尾目)サンショウウオ等と尾がない(無尾目)のカエル(成長すると尾が無くなる)等に分類されますが。すると完全に陸で生活するためには次のような体制の改革が必要になりました。

① 陸で卵を産むことが出来る(羊膜卵)。あるいは胎生に変化する。

② 生まれてからすぐに肺呼吸となる。オタマジャクシの化石もあるらしい。大型の凶暴そうな肉食両生類が子供時代はオタマジャクシで過ごしたのでしょうか。呼吸の問題は大きな問題だ。魚でも肺魚なんて進化していたけど。

③ 心臓の構造も進化したようだ。魚では1心房1心室、心臓から送り出された血液は総て鰓へ送り出されて、鰓で酸素を取り入れた新鮮な血液を全身に送る。これでは効率が悪いのか。両生類では2心房1心室に進化し、鳥類と哺乳類では2心房2心室。爬虫類はこの過渡的段階で心室がまだ完全に2つに成りきっていないようだ。

④ 歩行の方法も工夫がいる。両手両足が体の側面に張り出していると体を捩りながらお腹を受けた状態で歩行することに。トカゲやワニはいまだにこの歩き方。歩行が苦手なので餌を捕まえるのは基本的には待ち伏せ方式だ。

左は両生類のエリオプス。外見は恐ろしそうだ。全長2メートル、体重は推定90キログラムと推定されているの当時としては相当の巨体では。幼生時はオタマジャクシだったのだろうか。右はごく初期の爬虫類ヒロノムス。せいぜい10cm位の大きさ。

卵については、陸上生物のご先祖様はどうも羊膜という方式を発明して、卵の周りを更に炭酸カルシウムで保護する方式を採用して進化して来たようだ。他に胎生と方式もあるがどのように使い分けてきたのもう少し調査が必要だ。産み落とされた卵は呼吸する必要がある。炭酸カルシウムの殻は乾燥対策には有効だが、多少の空気孔が必要で、空気孔が多いと乾燥を防げないというジレンマがある。ところが古生代の後期は空中の酸素濃度が非常に高い時期でこの時期の進化には妨げにならなかったようだ。

親の方の呼吸に関しては、酸素濃度の非常に高い環境が肺呼吸への進化を比較的容易に動かしたようだ。肺呼吸で空気から酸素を取り入れるのと、水中で溶存酸素を鰓で取り入れるのとを比べ、どちらがどのぐらい効率が良いのかは調べてみたいとは思います。

【心臓の進化】

血液は、心房から入って心室から出て行く。心房と心室の間には血液が逆流しないように弁がある。心室は丈夫な筋肉で出来ていて脈動ポンプで血液を送り出す。

何はともあれ、石炭紀前期が終わるころには新しく生まれた爬虫類は、大きな三つのグループA~Cに枝分かれして、それぞれが独立した分類群になってしまいます。

A:哺乳類に進化していくグループ

B:カメ類に進化しているグループ

C: 別の爬虫類になっていくグループ

この三つの系統は簡単に区別する方法がある。頭の骨(頭蓋骨)に側頭窓と呼ばれる穴がどうなっているかだ。穴が開いてないのが無弓類Bでカメの祖先だ。穴が1個開いているのが単弓類Aと言って哺乳類の祖先だ。穴が2個開いているのが双弓類C。これは残り全部と言うか、恐竜、鳥類、ワニ類、トカゲ類、蛇類、魚竜、首長竜や翼竜もそうか。三弓類とか四弓類とは無いようだ。穴の数でその後の進化の運命が決まってしまうなんてなんか不合理な気もするんですが。どうも穴の数が機能に影響したというより、分岐した結果たまたまそうなったということなのでしょう。無弓類BついてはCの2つ穴が塞がって亡くなったように見える可能性も指摘されている。穴不思議なお話。古生代に繁栄する(ペルム紀の大絶滅まで続く)のはAの哺乳類タイプだったということ。

この三系統とも酸素濃度が高い時期に同時に出現したようです。何故か、三つ目の双弓類Cは酸素濃度が低くなるまで多様化や特殊化が全く進んでいない。大体全長20cm程度のまま大人しくトカゲのような生活をしていたようだ。一方の無弓類は、別の特別な進化を成し遂げる。

古生代に適応放散していくのは、Aの哺乳類型爬虫類で、盤竜類とそれに続く獣弓類とよばれる種。盤竜類の代表としては、大型の肉食獣のディメトロドンや植物食のエダフォサウルスが有名。背中に帆をつけたユニークな形をしている。帆に日光を浴びて代謝を活発にしたのか。まだ、変温性だったのではないかと想定されている。獣弓類からは、最終的にキノドン類が発生し、これがペルム紀の大絶滅を生き残り、三畳紀には哺乳類へと進化したと考えられている。

上の3つの絵は、左二つがディメトロドン、一番右がエダフォサウルス。外見は良く似ている。化石の専門家は歯を見れば何を食べていたかはだいたい見当がつくという。

左はペルム紀に絶滅するイノストランケビア、右二つは三畳紀まで生き残るキノドンの仲間。

実は、石炭紀の高酸素状態は徐々に逆の低酸素環境へと変わりつつあり、キノドン類は当初の盤竜類の爬虫類達を比べると、相当小型化している。つまり、「大気の酸素濃度と個体の体の大きさはほぼ比例」の関係があるらしい。

恐竜の先祖に当たる、双弓類達も三畳紀にはまだ小型のまま。でもこの時代に双弓類達は低酸素の環境にうまく適応して、次のジュラ紀での大繁栄の基礎を作る。

何と言っても、ポイントは呼吸効率のアップ。鳥も恐竜も気嚢という肺呼吸を補助する器官を発達させる。空気の薄い高山や高空でも平気で飛び回れるのはこの気嚢の機能が大切だ。

二足歩行も、呼吸に対する重力の影響を軽減するため。だから恐竜は最初から二足歩行、鳥と同じだ。

酸素濃度が回復してくると、恐竜たちはイッキに適応放散し、地球上に広がるようになる。低酸素で多くの生き物が絶滅した後なのでニッチが広がっていたから。中生代の陸上は正に恐竜王国となったわけだ。

でも、哺乳類の先祖たちはやられっぱなしだったわけではない。低酸素の環境を乗り切るため、色々な機能を進化させてきたのだが、最大の工夫は体を小さくすることだった。恐竜たちの住めないニッチを開拓し、少ない食料で個体の数を増やすことで対抗できる。同じ戦略は昆虫達も取っている。

地球の歴史を見れば、必ず環境の大変動が生じ、大量絶滅が繰り返し生じている。白亜紀末の大絶滅の跡、恐竜王国は滅び、今は哺乳類(昆虫)の王国。

白亜紀末の大絶滅が無ければ、今頃は知的恐竜が地球を支配していたかも。あるいは、ペルム紀の大絶滅が無ければ、人類とは別のもっと賢い哺乳類が地球を支配していたかも知れない。歴史にもしもは無い。たとえ、偶然の出来事から生じたことでも後戻りはできないのだ。

scienceの部屋---はじめに

化学的風化作用

石灰(せっかい)とは、生石灰(酸化カルシウム、CaO)または消石灰(水酸化カルシウム、Ca(OH)2)のこと。炭酸カルシウム(CaCO3)やカルシウム(Ca)を指すこともある。消石灰は生石灰を水で消和(このような作業を消和と称する)してつくり、炭酸カルシウムは消石灰と二酸化炭素が反応してできる。「いしばい」ともいう。古代から貴重な材料だった。

石灰岩は炭酸カルシウムで出来ている。石灰石(貝殻・珊瑚を含む)を焼いて石灰(CaO)を作るための釜を、石灰窯といい古代エジプトで既に発明されており、今でもモルタル、漆喰、セメントの原料になっている。

小学校かあるいは中学校の理科の実験で、水酸化カルシウムの溶液に、息を吹き込み白濁させる実験がある。これは二酸化炭素があることを確かめる実験だ。

まず、生石灰に水をかけて消石灰の水溶液を作る。これは発熱反応なので結構危険だ。必ず大人がついていないといけない。水は一機に入れて沸騰させないようにしないと。水を沢山いれると消石灰は水に溶けて透明な上澄みができるので、これを実験に利用する。

CaO+H2O→Ca(OH)2+発熱…(1)

さあ、この水酸化カルシウムの水溶液にCO2をストローで呼気を吹き込もう。

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O…(2)

ここで、出来る炭酸カルシウム(CaCO3)は水に溶けないので透明な液は白く濁る。「皆さんこれで息の中には炭酸ガスが含まれていることが分かりますね??

でも、あらあらCO2をずっと吹き続けていると液はまた透明になって来る。

CaCO3+CO2+H2O←→Ca(HCO3)2…(3)

この右側のできた物質は炭酸水素カルシウム(Ca(HCO3)2)といい、こちらは水に溶ける。

Ca(HCO3)2←→Ca2++2HCO3-…(4)

(3)の反応は、どちらの矢印の方向にも進む。だから鍾乳洞の中では、石灰岩が溶かされたり結晶したりを繰返して、鍾乳石や石筍が作られるわけです。

雨が降って、炭酸ガスが水に溶かされたものが炭酸。

CO2+H2O←→H2CO3…(4)

だから、炭酸飲料水の瓶を振ればCO2はいくらでも作ることが出来る。自然の雨は空気中の炭酸ガスを溶かしているので若干の酸性だ。だから雨が降れば石灰岩は溶かされて、最終的には海に流される。これが化学的風化の原理的な説明だ。石灰岩以外の岩石も化学式はもっと複雑でしょうが、このような風化が常に起こっているらしい。海に行ったCO2はどうなるのか。微生物の殻となって、微生物が死んだあと最終的に炭酸カルシウムとして海底に沈んでくれれば、空気中からCO2をどんどん除去してくれるのだけど、この反応は(3)式で分かるようにどちら側への進む反応なので、海面から逆に放出されるCO2もあるだろう。しかし、全体として相当な量のCO2が化学的風化によって大気中から除去されていると推定されているようだ。

更に、これに加えて海面では植物性プランクトンによる光合成によるCO2の除去も加算される。海でのCO2の除去は、陸上の全植物によるCO2の除去の量に匹敵するものと推定されている。

ところで、地球上の岩石はケイ酸塩鉱物でできたものが多い。このような岩石は一例だが風化作用で、

CaSiO3+2CO2+H2O→Ca2++2HCO3-+SiO2 …(1) (ケイ酸塩鉱物の風化作用)

一方、炭酸塩鉱物の場合は先ほど説明した通り、

CaCO3+CO2+H2O→Ca2++2HCO3- …(2)

(炭酸塩鉱物の風化作用)

どちらの場合も

Ca2++2HCO3-→CaCO3+CO2+H2O …(3)

(炭酸塩の沈殿)

珪酸塩鉱物では、風化の際に2モルのCO2を消費し、沈殿の際に1モルのCO2を排出。差し引き1モルのCO2を空気中から除去する。ただし、炭酸塩鉱物では直接的なCO2の増減は無いようだ。でも、化学的風化により大気中の二酸化炭素が除去され、大気中のCO2は短時間で取り除かれてしまうはず。しかし、海洋底に堆積した炭酸塩鉱物(CaCO3)は、プレート運動によって(プレートの沈み込みによって)地下深くに持ち込まれると、高圧高温下で変成作用を受け下のようになる。

CaCO3+SiO2→ CaSiO3+CO2 …(4) (珪酸塩鉱物の生成)

つまり、また珪酸塩鉱物の岩石が作られて、このCO2が、火成活動で火山ガスとして大量に出てくる。この量は、人間活動による排出量と比べて桁違いに大きく温室効果ガス抑制対策を難しくしている。

【追記】石灰岩は基本的に生物の化石だ。微生物たちがせっせと細胞の周りに炭酸カルシウムを備蓄して海底に沈んで堆積して行って、圧力を受けて岩となったもの。地球の歴史から見ると炭酸ガスはどんどん減っているのが長期的な変動。今騒がれている地球温暖化とは逆のシナリオだ。炭酸ガスが減ることは光合成をする植物たちにとっては生命の存続にかかわる大事件だ。温暖化の議論は本当は難しい。

scienceの部屋---はじめに

利己的な遺伝子

ここでは「利己的」とは「自己の成功率(生存と繁殖率)を他者よりも高めること」と定義される。遺伝子はそのようにプログラムされているという大前提を含んでいる。神がそのように決めたとでも言うのでしょうか。進化論の変形だろうが、前提そのものに科学的な根拠が全く乏しい。しかし、社会学における色々な現象を統一的な説明したいという欲求にはある程度答えることに成功しているのか。

1970年代の血縁選択説、社会生物学の発展を受けてジョージ・ウィリアムズ、E・O・ウィルソンらによって提唱され、イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスが1976年に、『The Selfish Gene』(邦題『利己的な遺伝子』)で一般向けに解説したことが広く受け入れられるきっかけとなった。そのため、ドーキンスは代表的な論者と見なされている。日本でも最近、結構引用されているようだ。

1970年代の血縁選択説、社会生物学の発展を受けてジョージ・ウィリアムズ、E・O・ウィルソンらによって提唱され、イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスが1976年に、『The Selfish Gene』(邦題『利己的な遺伝子』)で一般向けに解説したことが広く受け入れられるきっかけとなった。そのため、ドーキンスは代表的な論者と見なされている。日本でも最近、結構引用されているようだ。

遺伝子と言うものは、デオキシリボ核酸の4種の文字(A、T、C、G)が組合さり、その3文字がコドンをいう語を形成していることが分かって来た。つまり、一つのコドンで64通りの可能性があり、そのコドンを長々と続けることで複雑な遺伝子を構成している。この遺伝子の文章のコピーミスが進化の原動力となっているらしい。だから遺伝子の変化(進化)には基本的に方向性がなく、神の意思など入り込む余地はないのだ。では、何故ランダムな遺伝子の変化が進化を引き起こしたか。それがダーウィンの考えた自然選択、つまり淘汰の考えです。つまり地球環境そのものが進化を決定しているのです。

草原が増えれば哺乳類は大きくなり、森林が増えれば小型化する。大気中の酸素が減れば生物は小型化し、増えれば大きくなる。どの生き物も与えられた環境に良く適合しています。従って、進化とは偶然の産物と言えるのです。しかも過去に5回も壊滅的な大絶滅を経験しています。しかし、どうもこの進化が偶然に支配されていることを認めたくない人たちが大勢いることも確かです。

ドーキンス等の主張は、「利己的」とは「自己の成功率(生存と繁殖率)を他者よりも高めること」と定義され、これが遺伝子の役割(意思)だと見なす。「利他的」とは「自己の成功率を損なってでも他者の成功率を高めること」と定義される。行為者がどのような意図を持っていようとも、行為の結果が自己の成功率を高めるのであれば、それは「姿を変えた利己主義」と考えるようだ。

個体レベルでの自然選択に注目すると、きびしい生存競争の中でわずかでも利他的な行動をとる個体は、そうでない個体よりも平均して「うまくやっていけない」と予測できる。つまり、これを人間社会に置き換えると、他人に親切にする人より、自分のことしか考えない自己中心的な人の方が成功する。これホントでしょうか。

全ての個体が利他的であれば、その群に属するもの達は非常に上手くやっていけるであろうが、中に一個体でも利己的な個体が混入すれば、利他的個体を食い物にして繁栄する。利己的個体は多くの子を残し、次第に利己的な個体は数を増していくであろう。他集団からの移住や、突然変異など利己的な個体の混入をふせぎ続けることは不可能である。でも、実際には動物の世界でも実際にあまりに利己的な個体は集団から排除されてしまうよね。

しかし、現実の自然界でも、子育て行為や群れの中での役割分担など多くの利他的行動と考えられる例も見られる。この事実は、一見すると自然選択説の予想と矛盾するように感じられる。利他的な行動は哺乳類、鳥類等高等な動物の脳(遺伝子)にしっかりと組み込まれたもの。動物の世界にも一定のルール(道徳)があることが分かってきている。

ドーキンス等の主張は、まだまだ続きがあります。何故、色々な生き物たちが利他的行動(他の個体のための行動)を取るのかについて、色々な解釈を行っています。確かに、個体の行動は、その個体の中にある遺伝子によって支配されている。しかし、遺伝子が利己的な行動を促すようにプログラムされている根拠は何も無いはずです。

人は、本来集団で社会生活を行うように進化してきた生き物です。だから利他的行動(他の個体のための行動)をとるように遺伝的にはプログラムされています。資本主義社会では個人の重要性が強調されます。自由とか個性の価値。そのため人生の価値は個人にしかない。一生自分探しをしないといけない。しかし、人は他人に評価されてナンボの世界に生きているんです。

scienceの部屋---はじめに

人は何故水を飲むのか

人は何故水を飲むのか

人はほとんど毎日、水を飲む。食べ物は1週間ぐらい食べなくても死なないというが、脱水症状は大変危険だ。海で難破したら水の確保が大変。周りは海水だが、人が飲めるのは淡水に限られる。何故そうなったのでしょうか。

脊椎動物が魚から両生類に進化して陸に上がって来る。この時、彼等は直接 海から陸に上がったのか、川や湖沼のような淡水域から陸に上がったのか。まだ、はっきり解明された話ではないかも。