生物の世界

生物の分類

生き物は大きく分けて動物と植物に2分される。これ今のお年寄りにとっては常識。でも、今の子供たちにとっては、キノコなどの菌類は動物にも植物にも入らない別のカテゴリー。これも今ではある程度常識。でも、実際には動物なのか植物などかわからない生き物沢山いて、生物の分類は結構ややこしい。数学のようにAかAでないかのように完全に2分される性質のものでないから当然人為的な線引きが必要だ。また、海藻などの藻類もいわゆる陸上植物とは全く別の分類。微生物に至ってはさらに分かりにくい。

現在では、生物の分類は

ドメイン、界、門、綱、目、科、属、種、(亜種)

の8段階で行われるものとなっているそうだ。たとえば、ライオンは

真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→食肉目→ネコ科→ヒョウ属→ライオン

となる。同じように人の場合は、

真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→ヒト

となるのか。ヒト科には、人間、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンが含まれている。

ちなみにライオンは、学名でPanthera leoとするのが正式名称。ラテン語で表記。前半が属の名前、後半が種の名前。パンテラは英語のパンサー。ヒョウだ。レオはライオンは分かるね。手塚修の漫画ジャングル大帝の主人公だ。

ネアンデルタール人はヒト属ヒト(ホモ・サピエンス)だ。種としては現生人類と同じだ。違いは亜種程度。人とチンパンジーは遺伝子の違いでは1.6%程度。生物の分類法から見ると人は決して特別な存在ではないことが明白だ。学名を考案したのはスェーデン人のリンネという人。ラテン語を使ったのは当時のヨーロッパ人としては各国公平にという理念からだろう。ラテン語は当時古語なので時代によって変化しない利点もあったのですが。今なら漢字を使えばもっと便利にできただろうに。

ネアンデルタール人はヒト属ヒト(ホモ・サピエンス)だ。種としては現生人類と同じだ。違いは亜種程度。人とチンパンジーは遺伝子の違いでは1.6%程度。生物の分類法から見ると人は決して特別な存在ではないことが明白だ。学名を考案したのはスェーデン人のリンネという人。ラテン語を使ったのは当時のヨーロッパ人としては各国公平にという理念からだろう。ラテン語は当時古語なので時代によって変化しない利点もあったのですが。今なら漢字を使えばもっと便利にできただろうに。

リンネの時代は生物の見た目、形、もう少し進めば解剖学的な差などが分類の主な基準でとならざるを得なかったでしょうが、今は遺伝子解析が進み、どちらが先祖か、あるいは共通の先祖がいたかなどで、系統分類が主流だ。遺伝子を調べることで今まで分からなかったことがいろいろと明らかになりつつあります。例えば恐竜の一部が進化して鳥となったとか、哺乳類の先祖は恐竜とは別の爬虫類(単弓類)だったとか。ほかにも細かい分類ではもっとたくさんの例もあると思います。

実際、門から後は我々が過去の学んだ分類結果はそんなに変わっていないと思います。変わったのは菌類だけか。ちなみに

マツタケ;真核生物ドメイン→菌界Fungi→担子菌門→真正担子菌綱→ハラタケ目→キシメジ科→キシメジ属→マツタケ(種)

シイタケ;ハラタケ目→キシメジ科(もしくはホウライタケ科)→シイタケ属→シイタケ(種)

酵母(イースト);菌界Fungi→子嚢(しのう)菌門または担子菌門→後はいろいろな属のものがあるみたい。

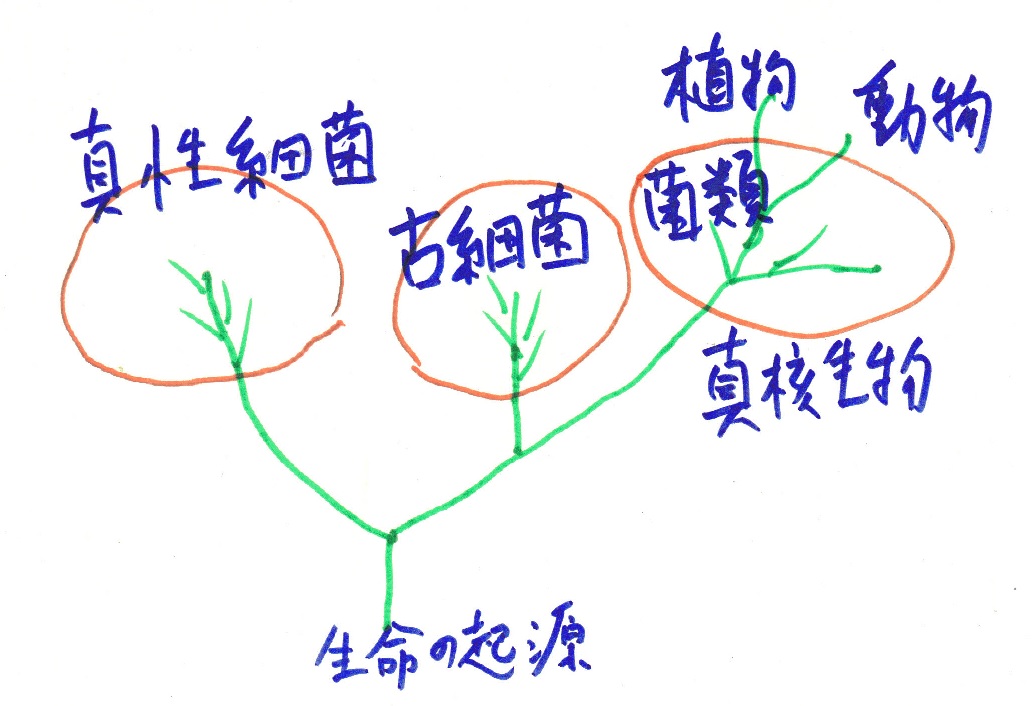

界より上のドメインに至っては、もっとドラスチックな考えの変化がある。上で説明した生物はすべて真核生物ドメインの生き物だ。ということは、残りは細菌の仲間だ。ドメインは大きく3つ分かれる。真正細菌、古細菌、真核生物だ。真核生物だけがコラーゲンという物質で細胞同士をつなぎ合わせることに成功して、多細胞生物を形づくることに成功。真正細菌というのは聞くのも嫌な病原菌の仲間が多い。でも生き物の体の中で役に立っている細菌(腸内細菌等)も多いのであまり邪険にしてもいけない。この3つのドメインの中で今後最も注目されるのは古細菌である。古細菌は、温泉の硫黄に満ちた高温環境とか、極端に塩分が多く他の生物がすめない環境とか、深海の熱水鉱床の周りとか、今まで我々の住んでいる環境とは無縁の場所で細々を生命を維持している特殊な生き物と思われており、今まであまり研究の対象にはなっていなかった。古細菌の名前の通り、過去の遺物のように思われていたのだが、よく考えてみると彼らの住んでいる環境は、生命が生まれた当時の環境に近く、彼らの存在は、進化の脇道どころが進化のメインストリート。しかも、遺伝子的には、真正細菌よりも真核生物により近縁らしいといわれるようになってきている。古細菌のあるものが、真正細菌を捕食して、その遺伝子を取り込み真核生物が誕生したという仮説だ。生命の起源についてはまだまだ解明までの道は遠いみたいだが、ますます面白くなりそうですね。

界より上のドメインに至っては、もっとドラスチックな考えの変化がある。上で説明した生物はすべて真核生物ドメインの生き物だ。ということは、残りは細菌の仲間だ。ドメインは大きく3つ分かれる。真正細菌、古細菌、真核生物だ。真核生物だけがコラーゲンという物質で細胞同士をつなぎ合わせることに成功して、多細胞生物を形づくることに成功。真正細菌というのは聞くのも嫌な病原菌の仲間が多い。でも生き物の体の中で役に立っている細菌(腸内細菌等)も多いのであまり邪険にしてもいけない。この3つのドメインの中で今後最も注目されるのは古細菌である。古細菌は、温泉の硫黄に満ちた高温環境とか、極端に塩分が多く他の生物がすめない環境とか、深海の熱水鉱床の周りとか、今まで我々の住んでいる環境とは無縁の場所で細々を生命を維持している特殊な生き物と思われており、今まであまり研究の対象にはなっていなかった。古細菌の名前の通り、過去の遺物のように思われていたのだが、よく考えてみると彼らの住んでいる環境は、生命が生まれた当時の環境に近く、彼らの存在は、進化の脇道どころが進化のメインストリート。しかも、遺伝子的には、真正細菌よりも真核生物により近縁らしいといわれるようになってきている。古細菌のあるものが、真正細菌を捕食して、その遺伝子を取り込み真核生物が誕生したという仮説だ。生命の起源についてはまだまだ解明までの道は遠いみたいだが、ますます面白くなりそうですね。

scienceの部屋---はじめに

【追記】

ネアンデルタール人は、氷河時代にほぼヨーロッパ全域で生息していたようだ。アジアでは、これに変わるものとしてデニソワ人などが発見されているがまだ詳しいことは分かっていないようだ。一見環境にも適応し、遺伝子的にも現生人類として知られるクロマニヨン人と変わらないのに、何故後からやってきた少数派のクロマニヨン人たちに取って代わられたのか、詳細な点はいまだに謎に包まれている。

また、アジアではもっと早い時期に北京原人やジャワ原人などの化石も発見されているが、その後どうなってしまったのでしょうか。

ネアンデルタール人;真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→種;ホモ・サピエンス→亜種;ホモ・サピエンス・ネアンデルタレンシス

ネアンデルタール人の遺伝子は少しだが現代人にも受け継がれていて同じ人類として多少の交配もあったようです。一方、北京原人やジャワ原人は種がホモ・エレクトス・エレクトスになっている。

また、アジアではもっと早い時期に北京原人やジャワ原人などの化石も発見されているが、その後どうなってしまったのでしょうか。

ネアンデルタール人;真核生物ドメイン→動物界→脊椎動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→種;ホモ・サピエンス→亜種;ホモ・サピエンス・ネアンデルタレンシス

ネアンデルタール人の遺伝子は少しだが現代人にも受け継がれていて同じ人類として多少の交配もあったようです。一方、北京原人やジャワ原人は種がホモ・エレクトス・エレクトスになっている。

scienceの部屋---はじめに

生物の世界

バッタを倒しにアフリカへ

バッタ博士がバッタの論文を書くため単身アフリカへ。そこでは壮絶な世界が待ち受けていたが、3年後には人間的も大成長を遂げ押しも押されぬ虫博士としての地位を獲得する成功物語。ノンフィクション科学冒険談で著者・前野ウルド浩太郎さん自身の体験談。

まず、先ずは前野博士が単身アフリカに渡るキッカケから。日本では大学院で博士号を取得したのち数年間、自分で職を見つけて働く口を探さねばならない。昔なら大学院を卒業後、大学の助手になる道もあったが、現在では博士の数が多くなり、国の研究機関や大学には収まりきれない。一般の企業では、博士の需要は学問分野にもよるだろうがそんなに多くないので、一般の企業に入ることは学問への道をあきらめることに通じる。このことは「ポスドク」問題として知られているようだ。欧米諸国では、博士たちを有効に活用する社会システムが整っているが、日本は、その面で大幅に遅れているようだ。

前野博士は、子供時代に読んだ「ファーブルの昆虫記」にあこがれ虫一筋に研究してきた人。アフリカ行を決心したのもユニークな論文を書き就職の審査に通ること。ここで論文が書けなければ研究者への道を断念しないといけないと決死の覚悟のアフリカ行き。

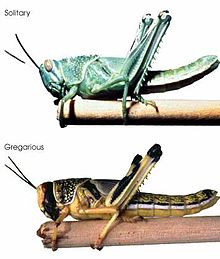

ところで博士の研究テーマは、昆虫の中のバッタ、そのバッタの中でも「サバクトビバッタ」。ほとんどこれ一筋。このバッタは古代から「神の罰」と言われるほど恐れられており、数年に一度大発生して農作物から草木の葉までおよそ緑のものをことごとく食い尽くす恐ろしい代物(しろもの)です。蝗害(こうがい)という言葉もあり、中国にもあったのか。このバッタは2つの形態を持ち、常時は孤独相という形で比較的おとなしく棲息しているのに、密生して発生すると群生相言う形態に変化する。はじめはこの二つは全く別の種と思われていたのだが、1921年ロシアの昆虫学者が、棲息密度が混み合うと相変異することを突き止めたという。左の写真では、上が孤独相で保護色の緑色をしているが下は黒っぽい色になっている。本来は同じ種のバッタだ。

ところで博士の研究テーマは、昆虫の中のバッタ、そのバッタの中でも「サバクトビバッタ」。ほとんどこれ一筋。このバッタは古代から「神の罰」と言われるほど恐れられており、数年に一度大発生して農作物から草木の葉までおよそ緑のものをことごとく食い尽くす恐ろしい代物(しろもの)です。蝗害(こうがい)という言葉もあり、中国にもあったのか。このバッタは2つの形態を持ち、常時は孤独相という形で比較的おとなしく棲息しているのに、密生して発生すると群生相言う形態に変化する。はじめはこの二つは全く別の種と思われていたのだが、1921年ロシアの昆虫学者が、棲息密度が混み合うと相変異することを突き止めたという。左の写真では、上が孤独相で保護色の緑色をしているが下は黒っぽい色になっている。本来は同じ種のバッタだ。

因みに、バッタとイナゴは相変異(そうへんい)するか否かで区別するのが国際的ルールらしい。相変異するのがバッタ(Locust)、しないのがイナゴ(Grasshopper)だそうだ。となると、日本のショウリョウバッタ、オンブバッタなどは相変異しないのでイナゴの仲間となる。サバクトビバッタの研究は、日本ではあまり知られていないが、ヨーロッパ諸国では相当な研究がおこなわれている。しかし、ほとんどは室内研究で現地調査はあまり行われていないらしいということが着目点。しかし、それでだけ困難もあるというわけ。

そこで博士が選んだ国、サハラ砂漠の最西端の国モーリタニア。英語の通じない国で、公用語のアラビア語もフランス語も分からないまま入国する。当然失敗の連続、また、期待したバッタの大発生も無い(コンなこと期待してはいけないね)。とうとう準備した資金も枯渇した時に、自分自身を相変異をすることを決める。論文を一時棚上げし、広報活動を始めるのだ。国内のサポーターに広くアピールする。子供たちはもちろん大人でもバッタが大好きな人沢山いるんですね。これが大成功し、なんとか研究を続けることができ、日本での研究者の地位も確保する。でも、ここまで来るまでに本当に沢山の人々の支援があったんですね。特に、最後まで暖かく支援を惜しまなかった、モーリタニア国の研究所ババ所長さんの功績は感動ものです。ウルドの称号はババ所長が前野氏が現地で活動しやすいように与えたものだそうです。バッタの駆除は、日本の外務省もモーリタニア国との外交上の重要テーマと認めてくれたようです。さらなる前進が期待出来ますね。

【バッタを倒しにアフリカへ;前野ウルド浩太郎著、光文社新書】

オンブバッタ

オンブバッタ

【追記1】

専門家というものどうしても視野が狭くなりがち、研究者というものだって社会の一員としてやっている以上、自分の研究を社会に役立ててもらわないと存在価値がない。出世競争だけに目がくらむと何処かで行き詰る。前野博士も自らの相変異を見事に成し遂げ、日本を代表する立派な学者に成長したですね。相変異をした後のこれを支えてくれた人たちの活躍も大したもの。でも、研究の目的はトビバッタの大発生の仕組みの研究、なんとか食い止めたい現地の人々の心と裏腹に、大発生を心待ちしているのは頂けない気もしますね。

【追記2】

相変異があるのはバッタだけだろうか。進化の歴史の中の秘密として他の生物、もちろん人間も含めて組込まれているのでは無いか。人の心にも「個人相」と「大衆相」があるぞ。個人相の時の人間は、個性を互いに尊重し、自由を愛し、色々なことを自分の頭で理解しようとするが、大衆相の人間は「一致団結」とか「一億〇〇」等の威勢の良い掛け声や、国やマスコミの強いリーダーシップを求め、自分の頭で考えることを嫌い他人の出来合いの意見を尊重し、社会の他の構成員にもそれを強要する(本当は自分が洗脳されていることに気がつかない)ようになる。経済が停滞し、社会が不安なるとファシズム(集団主義)が台頭してくるのは、こうした理由がありそうだ。人の場合「大衆相」は、往々にして自滅への道を取ることが多いので、気を付けて社会を観察してください。

【追記3】

恐れていたことが現実になってしまいました。砂漠飛びバッタが異常発生したのです。国連も維持う事態宣言。でも、日本のマスコミはコロナウィルス一辺倒で全く取りあげられていません。

(2020.3.8)

砂漠飛びバッタ

scienceの部屋---はじめに

生物の世界

藻類とは

藻類(そうるい)

みなさんは「藻(も)」と聞くと何を想像しますか? 川底で揺れる川藻のたぐい、あるいは水槽に入れる小さな水藻かもしれません。しかし、藻の仲間は私たちが想像する以上に多彩です。単細胞のクロレラみたいな小さいものも、昆布やワカメみたいな大きな海藻もも全部藻類です。

つまり、藻類とは光合成をする生物からコケ植物、シダ植物、種子植物(裸子植物、被子植物)を除いた生物全部。つまり、分類学から言えばその他大勢。だから、藻類という言葉の中には極めて多種多様な生き物が含まれていた訳です。

つまり、藻類とは光合成をする生物からコケ植物、シダ植物、種子植物(裸子植物、被子植物)を除いた生物全部。つまり、分類学から言えばその他大勢。だから、藻類という言葉の中には極めて多種多様な生き物が含まれていた訳です。

昔は生物と言えば、動物と植物との2分法。動物は自分で動き回り(動けないものもいるのに)従属栄養で、植物は光合成を行う独立栄養だ。でも、遺伝子解析が進み系統分類法が整理されてくると、全く異なった生物の進化系統が見えてきました。今小学校では、キノコなどの菌類は動物でも植物でもない全く別のグループとされています。そのうち藻類も植物ではないと、仲間外れになりそうです。それじゃーあんたは何なのさ?

最近注目されている、「ミドリムシ(ユーグレナ)」は、緑色の色素を持ち光合成を行うのに、2本の鞭毛をもって泳ぎ回る。「あなたは一体動物なの植物なの。」、実際は、今まで想定されていた動物でも植物で菌類でもない。最近の系統図を見て下さい。

この図で気がつくのは、動物も陸上植物も菌類も多種多様な生物の中のほんの一部です。残りの大部分がいわゆる「藻類」ということでしょう。大型の海藻や淡水藻を除けば大部分は単細胞生物です。

この図で気がつくのは、動物も陸上植物も菌類も多種多様な生物の中のほんの一部です。残りの大部分がいわゆる「藻類」ということでしょう。大型の海藻や淡水藻を除けば大部分は単細胞生物です。

ここでもう一度、生物の進化を復習して見ましょう。地球上で最初に現れるのが古細菌の仲間。その後真正細菌が登場し、その中で藍藻(シアノバクテリア)が酸素放出する型の光合成を開始します。酸素は当時の他の生命にとっては猛烈に有毒。古細菌の一部は、真正細菌を自分の体の中に取り込むことで共生を図ります。このようにして真核生物が誕生したと言われています。でも、真核生物も単細胞の方が多いんです。この合体の仕方は色々な方法が試行錯誤されたようで、その結果多種多様な生物が存在しているようです。

scienceの部屋---はじめに

生物の世界

バイオエアロゾルとは

エアロゾルとは大気中に漂う微粒子のこと。一般にはこれら微小な砂粒のような鉱物粒子のように考えられてきたが、実際にはこれらの微粒子にはカビや菌類の胞子など生命由来のものも多く含まれているという。地球の生命は地上や海水中だけでなく、大深度の地下や超深海等今までの想定を超えて広がっていることが分かってきている。大気中にも色々な微生物が存在しており、地球環境にも多大な影響を与えている可能性があるというので驚きだ。

地上に降る雨は、上空で微小なエアロゾルを核として水滴や氷の粒を形成して雲を造り、これが雨や雪を降らす基となっていることは分かっている。しかし、雲ができる詳細なメカニズムはまだ解明されていないのだそうだ。以下の話はNHKのサイエンスZEROで紹介された話。こういうまじめな研究にはもっと注目が集まってもいいと思うのですが。

【世界屈指の空飛ぶ微生物ハンター】

冒頭の画面。6月末。梅雨時のジメジメした森の中に、その研究者はいた。落ち葉の中から見つけた小さなキノコをつまむと、茶色い粉が吹き出した。「これや!バイオエアロゾルや!」。お目当ては、きのこそのものではなく、吹き出す粉、胞子。「キノコの胞子が空に浮かび、雨を降らしているかもしれないんです。」

胞子を見ながらうれしそうにそう説明してくれたのは、金沢大学の牧輝弥さん。キノコの胞子のような、微生物の研究を行っている。この研究が将来天気予報にも大いに活躍するかもしれないのだ。バイオエアロゾルとは、空気中を漂う微生物やその死骸、体の一部など、生き物に由来する小さな粒子のこと。特に胞子と呼ばれる微小粒子が大きな役割を持っているようだ。

金沢大学の研究室を訪ねると、薄暗い部屋の片隅にあった大量の容器を見せてくれた。中には、黒や白、ピンク色の綿のようなものが。これらはすべて、牧さんが空気中から採取したバイオエアロゾル。カビやキノコの胞子などの真菌や、バクテリアといった、微生物だ。

金沢大学の研究室を訪ねると、薄暗い部屋の片隅にあった大量の容器を見せてくれた。中には、黒や白、ピンク色の綿のようなものが。これらはすべて、牧さんが空気中から採取したバイオエアロゾル。カビやキノコの胞子などの真菌や、バクテリアといった、微生物だ。

もともと水中の微生物で、環境や健康への影響を調べていた牧さん。バイオエアロゾルとの出会いは、10年前におこなった黄砂の観測。「栄養が少なく、微生物はほとんどいないとされていた上空でとった黄砂の砂粒に、微生物がいたんです。それが衝撃的で、不思議で、調べてみたいと思いました。」。以来、気球やヘリコプターまで使って、400種類以上ものバイオエアロゾルを集めてきた牧さんは、世界屈指の「空の微生物学者」だ。牧さんがとらえた微生物の中には、なんと納豆菌も。地元の業者と協力して、実際に納豆を作り販売もしているというから驚きだ。上空3000mで取った菌で作ったからか、空のようにさわやかで、クセのない味になり、好評だとか。「さわやか納豆」ですか、売れるかもね。

最近、アフリカのサハラ砂漠から地球を半周して飛んでくる砂塵がアマゾンの熱帯雨林の栄養になっているなんて言う研究もあるようだ。

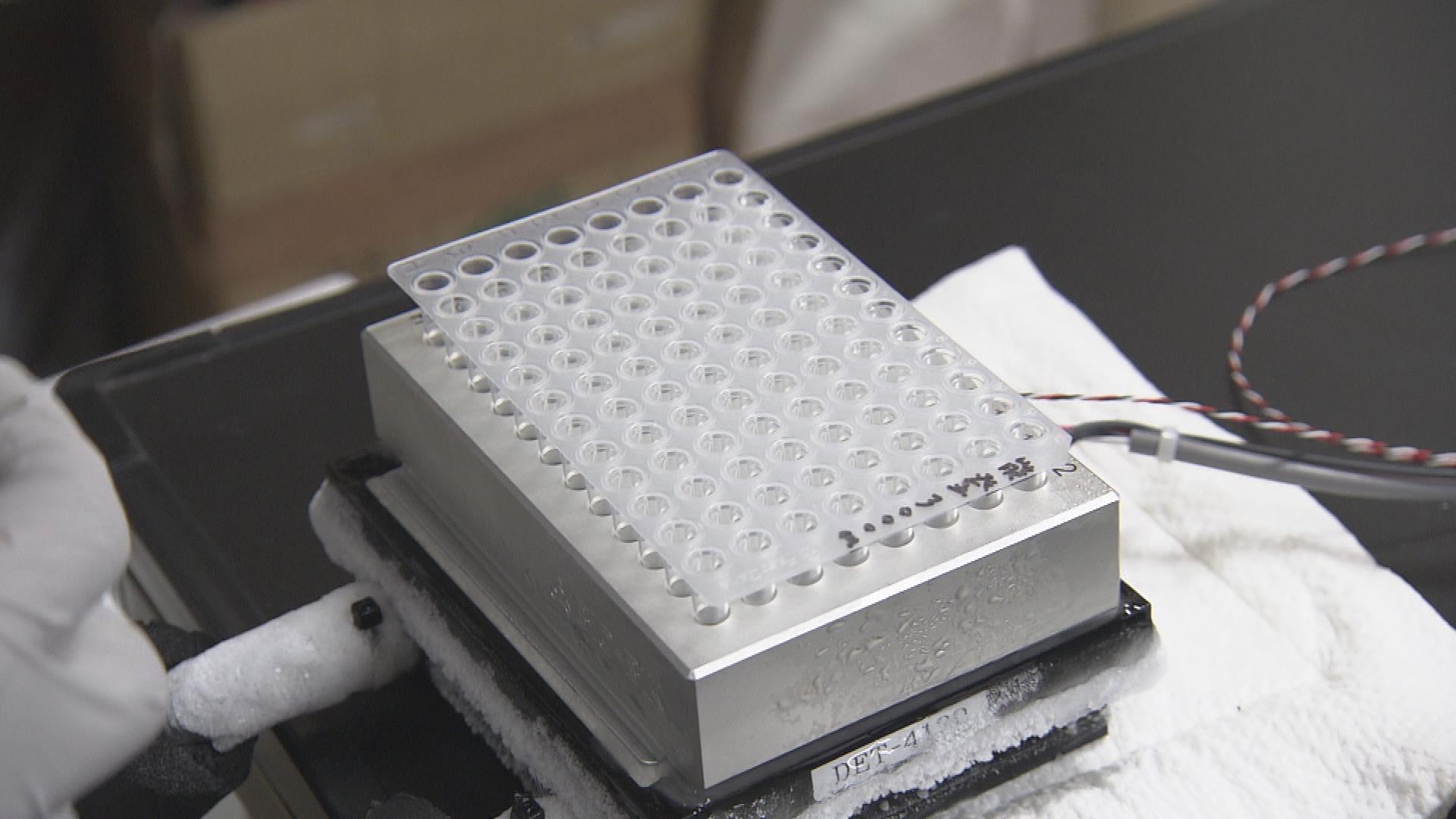

しかし、空に漂う微生物が、天気とどんな関係があるのだろうか。なぜ雨が降るのか-身近な雲のナゾ解明に一歩前進!?私たちは、牧さんの実験を見せてもらうことにした。牧さんが持ってきたのは、バイオエアロゾルを入れた液体。これを、冷却装置で少しずつ冷やしながら、凍るのを観察するという。「-4℃から始めよう...-5℃、-6℃...-8℃。だめか」。気にしているのは、凍る温度。これこそが、天気との関係を示す手がかりだ。私たちの頭の上に浮かぶ雲。あの雲が、どうやってできるのか。実はその問いには、科学者たちもまだ完全には答えられない。そもそも、白く見えている雲は、水蒸気が集まった「水の粒」と「氷の粒」の集まり。これらに重要なのが、バイオエアロゾルのような空気に浮かぶ微粒子だ。微粒子のまわりに水蒸気が集まり氷になると、蒸発しにくくなり粒として存在できるようになるからだ。つまり、均一な空気で微粒子がなければ雲が生成されず、雨が降らないということだ。

【犯人を絞り込め】

しかし、この雲の粒を作る微粒子には、大きなナゾがある。砂の粒など無機物の微粒子は、-15℃という低温で、氷の粒を作ることがわかっている。ところが、空気の温度が-15℃よりも高い場所でも、雲は発生しているのだ。-15℃の気温はかなり上空だけど、実際の雨雲はもっと高温の低いところで発生している。ではいったい、鉱物よりも高い温度で凍り、雨を降らせる雲の粒になっているのはいったい何なのか。その候補となっているのが、バイオエアロゾルだ。地上では、すでにおよそ-5℃で凍る微生物が見つかっている。牧さんは、空にもそうした、-15℃よりも高い温度で凍る微生物がいるはずで、それこそが雲を作り、雨を降らせていると考えている。もしこれが突き止められれば、気象予測をより正確にするために必要な、雲のメカニズムが解き明かせることになる。

しかし、この雲の粒を作る微粒子には、大きなナゾがある。砂の粒など無機物の微粒子は、-15℃という低温で、氷の粒を作ることがわかっている。ところが、空気の温度が-15℃よりも高い場所でも、雲は発生しているのだ。-15℃の気温はかなり上空だけど、実際の雨雲はもっと高温の低いところで発生している。ではいったい、鉱物よりも高い温度で凍り、雨を降らせる雲の粒になっているのはいったい何なのか。その候補となっているのが、バイオエアロゾルだ。地上では、すでにおよそ-5℃で凍る微生物が見つかっている。牧さんは、空にもそうした、-15℃よりも高い温度で凍る微生物がいるはずで、それこそが雲を作り、雨を降らせていると考えている。もしこれが突き止められれば、気象予測をより正確にするために必要な、雲のメカニズムが解き明かせることになる。

今回の実験では、幸運にも、牧さんも驚きの発見に立ち会うことができた。「うわ、もう凍り始めた!こいつ、ホンモノですよ」冷却装置の示す温度は、なんと-7℃。能登半島の上空3000mで採取したものだった。その後、温度や湿度などを、より空の環境に近い状態にして再度実験。それでもやはり、-15℃よりも高い温度が示された。「もしかしたらこれが、上空で雲を作るのに働いていたかもしれないです」。雨を降らすバイオエアロゾルの候補の手がかりをつかんだ牧さん。さらに詳しい正体を、DNAから調べていく予定だ。

【不思議な"糸"が示す バイオエアロゾルの発生源】

牧さんは並行して、バイオエアロゾルがどこから来るのか、明らかにしようとしている。雨を降らせるバイオエアロゾルが、どこから来て、どこにどのくらい飛んでいくのか分かれば、どこに雨が降るのか、どのくらい降るのか、予測が可能になるかもしれないからだ。

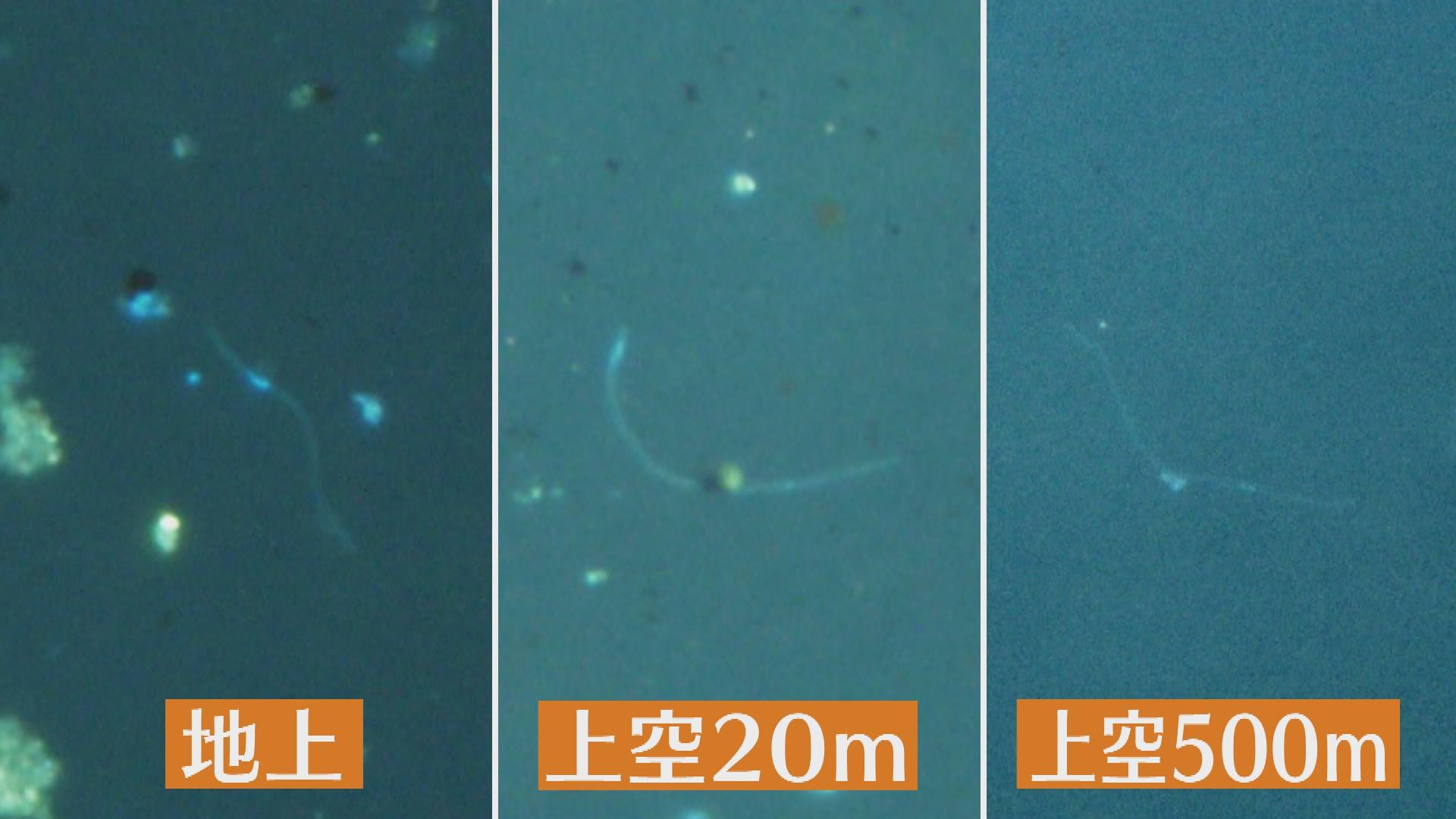

茨城県の筑波実験植物園で行われた調査に同行した。今回、バイオエアロゾルの採取を行ったのは、森林内の地上付近と、そこに面した、上空約20mの建物の屋上、そしてヘリで向かった、森の上空500m。3つの高度でとれたバイオエアロゾルに、手がかりがないか探そうというものだ。3日間にわたる調査で採取したサンプルを、顕微鏡で観察した牧さん。ここでも驚きの、新たな発見があった。「なんじゃこりゃ。こんなもんとれてますよ。いままで見たことないやつが」

そこに映っていたのは、小さな青白い粒から出た、細長い糸のようなもの。菌の体の一部、菌糸だ。上空500mのサンプルで見つけた菌糸。なんと、上空約20m、そして地上でも、似た形の菌糸が取れていた。「森の中の、菌糸を伸ばした微生物が飛んでいるんです。確実ですよ」。3つの高さで同じ種類と思われる微生物が見つかったということ、それは地上から、少なくとも上空500mまでは、空に向かって微生物が飛んでいる可能性があるということだ。

そこに映っていたのは、小さな青白い粒から出た、細長い糸のようなもの。菌の体の一部、菌糸だ。上空500mのサンプルで見つけた菌糸。なんと、上空約20m、そして地上でも、似た形の菌糸が取れていた。「森の中の、菌糸を伸ばした微生物が飛んでいるんです。確実ですよ」。3つの高さで同じ種類と思われる微生物が見つかったということ、それは地上から、少なくとも上空500mまでは、空に向かって微生物が飛んでいる可能性があるということだ。

今回、「雲となり雨を降らせるバイオエアロゾル」、「バイオエアロゾルの発生源」、この二つを明らかにする大きな手がかりを見つけた牧さん。これからおこなわれるという、より詳しい分析で、さらに雨を降らせるバイオエアロゾルの正体に近づけると考えている。

「あまたいる微生物の、ほんの一部分を調べたに過ぎません。きっと世界にもまれに見る成果が上がってくると信じています。」

微生物学者の、気象の謎への挑戦はまだまだ続く。牧さんの研究が、私たちの生活を変える日が来るのが楽しみだ。

なお、森の中の微生物は、森の中の薄暗く湿った環境が大好きだ。菌糸を飛ばせて雨を降らせることで森の環境を向上させ子孫の繁栄を図っているとしたら。生命の環境への適応力は大変なものだ。地球の歴史を見れば分かる通り、生命は環境に適応するだけでなく環境を作り変える役割も果たしているのです。

生物の世界

クジラの進化

クジラは変わった哺乳類だ。昔は、魚の仲間としていた人たちも多かったようだ。でも、古代ギリシャのアリストテレスはその著書『動物の発生』の中で、クジラ類は鰓呼吸ではなく空気呼吸(潮吹き)をすること、クジラ類は胎生であり授乳をすることなどから、人類や陸上哺乳類とともにクジラ類を胎生動物(現在の哺乳類に相当)という分類群にチャンと収めている。

哺乳類のご先祖は、古生代に一部の魚が陸上に進出して、両生類、爬虫類と進化して、陸上に適応して来たのに、クジラ類は4足歩行する哺乳類を先祖として、淡水の浅瀬から深海へと全く逆の進化をして、海の生態系の頂点に登りついたわけだ。しかし、クジラ類の起源と進化史は哺乳類進化史上の大きな謎とされてきて、最近ようやくその進化の道筋が分かりかけてきたらしい。

6500万年前に、恐竜を始め、海の生物たちも大絶滅。インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突する少し前、その間にはテチス海という海があった。1980年代以降、その周辺の地域(パキスタン等)からさまざまな進化段階のクジラ類の化石が見つかり、初期のクジラ類の進化史が解明されたということらしい。その結果、クジラ類の祖先は陸生の原始的な”偶蹄類”であること、クジラ類に最も近縁な陸上哺乳類はカバであること、分岐分類学ではクジラ類は”偶蹄類”の中の一系統に過ぎないことが判明した。だから、現在はかつての偶蹄類とクジラ類のすべてを包括した概念として、鯨偶蹄類という分類名を用いる必要があるらしいが、クジラとラクダではあまりにも外見が異なるので同じ分類に属すると言われても面喰いますね。

6500万年前に、恐竜を始め、海の生物たちも大絶滅。インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突する少し前、その間にはテチス海という海があった。1980年代以降、その周辺の地域(パキスタン等)からさまざまな進化段階のクジラ類の化石が見つかり、初期のクジラ類の進化史が解明されたということらしい。その結果、クジラ類の祖先は陸生の原始的な”偶蹄類”であること、クジラ類に最も近縁な陸上哺乳類はカバであること、分岐分類学ではクジラ類は”偶蹄類”の中の一系統に過ぎないことが判明した。だから、現在はかつての偶蹄類とクジラ類のすべてを包括した概念として、鯨偶蹄類という分類名を用いる必要があるらしいが、クジラとラクダではあまりにも外見が異なるので同じ分類に属すると言われても面喰いますね。

クジラの祖先たちの復元図を示します。興味深いのは、最初期の有蹄動物の祖先は少なくとも一部が肉食ないし腐食性であったらしいこと。彼らから分化した"偶蹄類"や奇蹄目はその後の進化の過程の中で完全な植物食動物へと変貌を遂げ、本来の肉食動物的特徴を失う。対照的に、現在でもクジラ類は肉食動物(プランクトン食、魚食性のものも含む)であり、肉食動物としての特徴を多く残している。これは、クジラ類が海中で恒温動物として生きていくためには、栄養価の高い動物質の餌のほうが好都合であるためと考えられている。陸上でのクジラの先祖たちは、それほど目立って巨大な存在ではないのに、現在では史上最大の動物として巨大化の進化をとげ、海生動物として大成功を遂げた種と言えそうだ。その進化の速度は、著しく速い。当然環境への適応の結果であるので、何がこのような進化を生み出したの地球環境との関係を調べることが大切なことだ。

生物の世界

海のプランクトン

陸上の植物は大きな木や、地表を一面に覆う草たちで、淡水に棲む単細胞の藻などは極めてわき役的な存在でしかない。実際、我々が発生するCO2の半分はこれらの大きな植物に吸収されているようだ。では残りの半分は?こちらの半分は海で吸収されているという。

海の主役は?海は地表の3/4を占める。しかし、光合成は海の表面でしか行えない。まあ、これは陸地でも同じ。海は平均では、深さ3000m程度あるが、太陽光が届くのはせいぜい200m程度まで。光合成を行う、一次生産者と言われる植物プランクトンは、単細胞のまま進化し、海面を浮遊する道を選択したということだ。光の届かない深海では、背の高い昆布もワカメも育たない。海面を漂う小さなプランクトン(たいていは単細胞)だけが生存可能だ。海での生物の進化を解明していくためには、どうも単細胞の藻類たちを研究していくことが大事なようだ。ところが、藻類に関する我々に知識は異常に乏しい。

海の主役は?海は地表の3/4を占める。しかし、光合成は海の表面でしか行えない。まあ、これは陸地でも同じ。海は平均では、深さ3000m程度あるが、太陽光が届くのはせいぜい200m程度まで。光合成を行う、一次生産者と言われる植物プランクトンは、単細胞のまま進化し、海面を浮遊する道を選択したということだ。光の届かない深海では、背の高い昆布もワカメも育たない。海面を漂う小さなプランクトン(たいていは単細胞)だけが生存可能だ。海での生物の進化を解明していくためには、どうも単細胞の藻類たちを研究していくことが大事なようだ。ところが、藻類に関する我々に知識は異常に乏しい。

藻類とは、藻類とはで示したように。藻類とは何かについてもまだ解明が済んだわけではない。進化の系統図を見てもらえば分かるように、藻類の分類は陸上の植物や動物達とは全く異なった進化を歩んで来たらしい。

海と陸をつなぐ進化論(講談社Blue Back;著者=須藤斎)は面白い視点を提供してくれている。著者は、珪藻の研究をしているかた。そもそも珪藻とは何か。珪藻とはいわゆる単細胞の植物プランクトンで、海の光合成を担っている3大生物(珪藻、円柱藻、渦鞭毛藻)の一つ。海底の堆積物をボーリングしてサンプルを取り出し、顕微鏡でその種類や数、変遷を調べるのが彼の日課のようだ。彼の専門の珪藻も小さな生物だ。0.01~0.03mmぐらい。それでも珪酸(シリカ)でできた硬い殻を有していて、殻の形も実に複雑。珪藻は、上にあげた藻類の分類ではストラメノパイル (Stramenopiles)と言うところに位置している。と言っても良く分からない。この珪藻の一種で、キートケロス属と言う仲間がいる。この珪藻とクジラが共進化してきたというのが須藤氏のスケールの大きな仮説だ。

生物の進化は地球環境の変化に応じて変化する。特にプレートの移動による大陸の移動は地球環境に大きな影響を与える。新生代に入って地球は寒冷化する。南極北極が氷に覆われる。海流の循環が変化する。キートケロス属という珪藻は、休眠胞子と言うものを作って、深海底の底で数か月~数年眠っていることが可能な種だ。こんなことが可能な藻類は他にない。だからこの時代、時折生じる湧昇流にのって、表層に上がって来て爆発的に発生する。この時深層の養分も同時に巻き上げられる。するとこれを餌にするオキアミ等の動物プランクトンも大発生。結果としてクジラ類も急に進化した。珪藻(キートケロス属)の繁栄がクジラ類を繁栄させた可能性がある。

藻類とは、藻類とはで示したように。藻類とは何かについてもまだ解明が済んだわけではない。進化の系統図を見てもらえば分かるように、藻類の分類は陸上の植物や動物達とは全く異なった進化を歩んで来たらしい。

海と陸をつなぐ進化論(講談社Blue Back;著者=須藤斎)は面白い視点を提供してくれている。著者は、珪藻の研究をしているかた。そもそも珪藻とは何か。珪藻とはいわゆる単細胞の植物プランクトンで、海の光合成を担っている3大生物(珪藻、円柱藻、渦鞭毛藻)の一つ。海底の堆積物をボーリングしてサンプルを取り出し、顕微鏡でその種類や数、変遷を調べるのが彼の日課のようだ。彼の専門の珪藻も小さな生物だ。0.01~0.03mmぐらい。それでも珪酸(シリカ)でできた硬い殻を有していて、殻の形も実に複雑。珪藻は、上にあげた藻類の分類ではストラメノパイル (Stramenopiles)と言うところに位置している。と言っても良く分からない。この珪藻の一種で、キートケロス属と言う仲間がいる。この珪藻とクジラが共進化してきたというのが須藤氏のスケールの大きな仮説だ。

生物の進化は地球環境の変化に応じて変化する。特にプレートの移動による大陸の移動は地球環境に大きな影響を与える。新生代に入って地球は寒冷化する。南極北極が氷に覆われる。海流の循環が変化する。キートケロス属という珪藻は、休眠胞子と言うものを作って、深海底の底で数か月~数年眠っていることが可能な種だ。こんなことが可能な藻類は他にない。だからこの時代、時折生じる湧昇流にのって、表層に上がって来て爆発的に発生する。この時深層の養分も同時に巻き上げられる。するとこれを餌にするオキアミ等の動物プランクトンも大発生。結果としてクジラ類も急に進化した。珪藻(キートケロス属)の繁栄がクジラ類を繁栄させた可能性がある。

一方、陸に目を移すと大森林がなくなり草地が増える。草地で特に進化したのがイネ科の植物。イネ科の植物は体に珪酸(シリカ)を蓄える。もともとシリカは地中に沢山ある。この硬くて食べにくい草を食べることで進化したのが、牛と馬とか。これらの植物の遺体や動物の糞などが大量に海に流れ込む。珪藻は自分の殻をシリカから作らねばならない。結果として珪藻類が繁栄したのかも。人類だってイネ科の植物(小麦、稲、トウモロコシ)のおかげで発展したのだから、そのもとは大陸の移動だったという壮大な話。でも、この話かなり真実味があるでしょう。そういう仮説が無いと何故、クジラがかくも急激に形を変えて繁栄したのかが説明がつかないでしょう。風が吹けば桶屋が儲かるという例えに似てなくもないが、今後裏付けとなる証拠が揃って来れば定説となるかもしれませんね。

一方、陸に目を移すと大森林がなくなり草地が増える。草地で特に進化したのがイネ科の植物。イネ科の植物は体に珪酸(シリカ)を蓄える。もともとシリカは地中に沢山ある。この硬くて食べにくい草を食べることで進化したのが、牛と馬とか。これらの植物の遺体や動物の糞などが大量に海に流れ込む。珪藻は自分の殻をシリカから作らねばならない。結果として珪藻類が繁栄したのかも。人類だってイネ科の植物(小麦、稲、トウモロコシ)のおかげで発展したのだから、そのもとは大陸の移動だったという壮大な話。でも、この話かなり真実味があるでしょう。そういう仮説が無いと何故、クジラがかくも急激に形を変えて繁栄したのかが説明がつかないでしょう。風が吹けば桶屋が儲かるという例えに似てなくもないが、今後裏付けとなる証拠が揃って来れば定説となるかもしれませんね。

人の細胞

ヒトの成体は約37兆2000億個(37.2×1012)の細胞から出来ている。ということは細胞の数から1を引いた数の細胞分裂が行われてきたことになる。最初の受精した卵子は1つの細胞。それが2つ、4つ、8つと分割し、最終的にこの驚異的な数に到達する。

人生を60年として単純な割り算を試みてみよう。

37.2×1012個÷60年÷365日/年÷24時間/日÷60分/時÷60秒/分=19,660個/秒

つまり、平均すると毎秒約2万個の細胞が休みなく分裂を続けていることになる。でも、この仮定はあり得ない。細胞は、分裂した直後は重さは半分になるはずであるが、すぐに栄養を取り入れて元との大きさに戻るだろう。細胞が幾何級数的な増えていくなら、60歳の人は59歳の人よりも2倍ぐらい大きくならないとつじつまが合わないから。

だから、細胞分裂は人が若い時、特に幼児の段階で、イッキに進み、人生の後半での細胞の数はほぼ一定なのでしょう。また、細胞は分裂する度に数が増えるとすると、それに見合った細胞の死も考えないといけないでしょう。

では、次の細胞が倍々ゲームのように一回の分裂ごとに2倍に増えると考えるとどうなるでしょうか。初めの受精卵の時は、1個(20=1)の細胞です。何回分裂すれば成体の細胞数になるのでしょうか。

2n=37.2×1012を満たすnを求めるといいですね。こういう時は対数を使うといいんですね。関数電卓が必要ですが、対数には底が10の常用対数と、底e(オイラー数)の自然対数があるので間違えないで下さい。

n log102= log10(37.2)+12、 ここで、log102=0.30103、 log1037.2=1.571

これからnを求めると、細胞分裂の回数は45回となる。受精してから、45回分裂すれば、成人の細胞の数になる。実際、245=35兆個。つまり、1日1回の速度で分裂を続ければたった45日程度で成体の大きさまで成長できる。そう考えると、そんなに難しいことでもあなさそうだ。そう考えると細胞の数が約40兆個存在することは脅威でもなんでもないことだ。

この大きな数に関しては、有名な笑い話がある。曽呂利新左エ門という豊臣秀吉のお傍衆が、何かの理由で秀吉に褒められて褒美をもらうことになった。「そちに褒美を取らせよう。何なりと申して見よ。」「はい、米粒を頂きたく。最初の日は一粒、次の日は二粒、三日目には四粒、…」、「ほう、米粒か。そちは、欲が無いのう。」、結果はもうお分かりの通り、45日目には約40兆粒の量。米粒は細胞と比べるとかなり大きいので、大変な量になるんでしょうね。

しかし、細胞はいくら分裂しても単なる細胞の集まり。どこかで役割分担をして組織を作らなければ何の意味もありません。発生の初期の細胞はES細胞などと言って、何にでも成れる能力がある代り、役割も決まっていない。どこかで心臓になったり、目になったりしないと役に立たない。更に、最初の生物は皆、単細胞生物であったことは分かっている。それも地球の歴史の中ではほとんどの時間生物は単細胞の生き物として進化してきている。単細胞の生き物はそれ自体で完結した生き物で、摂食、排泄、呼吸と言った、働きを独立して行うことが可能だ。それを何故、単細胞生物が集まって多細胞生物が生じたのか。多細胞の各々細胞は大抵単機能で他の細胞の助けが無いと生きていけないリスキーな存在だ。多細胞生物の細胞がどのような仕組みで分業をなすようになったのか、まだまだ生物の世界は謎が多い。

細胞の大きさ

人間の細胞は200種をこえると言われている。体の色々な部分で皆異なった役割分担を果たしている。大抵の細胞は肉眼では見えないけど、顕微鏡では見ることが出来る。

神経細胞は、細胞体と突起部分があり、本体は0.1mmほどだけど、突起が1m以上も伸びている場合(坐骨神経細胞)もある。また、太ももの横紋筋繊維細胞は、多数の核を持っており長さが20~30cmもある。

でも、鶏の卵も一つの細胞なので、これは相当大きい。

【神経細胞】

神経細胞(ニューロン)は大きな細胞体と神経線維で構成され、神経線維には、信号を送る1本の長く伸びた突起(軸索)と、信号を受け取る数多くの枝(樹状突起)があります。

神経細胞(ニューロン)は大きな細胞体と神経線維で構成され、神経線維には、信号を送る1本の長く伸びた突起(軸索)と、信号を受け取る数多くの枝(樹状突起)があります。

個々の大きな軸索は、脳と脊髄では乏突起膠細胞に、末梢神経系ではシュワン細胞に包まれています。これらの細胞の膜はミエリンと呼ばれる脂肪(リポタンパク)でできていて、この膜が軸索に何層にもしっかりと巻きついて、髄鞘と呼ばれる構造物を作っています。髄鞘は、ちょうど電線を覆う絶縁体のようなもの。髄鞘がある神経では、髄鞘がない神経より神経信号がずっと速く伝わる。

オルガネラ

核、ミトコンドリアや葉緑体のようにそれ自身でゲノムDNAを持つものや、ゴルジ体、小胞体、リゾソーム、ペルオキシゾーム、液胞のように膜構造を持つもの。これらは細胞小器官(organelle、オルガネラ)と総称されている。細胞内で別の生体膜で囲まれた構造体なので、いわば細胞内の独立王国みたいな感じか。

特にミトコンドリアは、独自の遺伝構造を持ち、生物進化の過程や種の拡散・分岐において注目されている。例えばヒトではミトコンドリア・イブのような共通祖先も想定された。ミトコンドリアと葉緑体に関しては、元来別の細胞が細胞内共生し一つの細胞になったとする細胞内共生説が有力視されている。

ミトコンドリアも葉緑体もそれぞれ2重膜で取り囲まれ独自の遺伝子を持っており、あたかも普通の細胞のように細胞の中で分裂を繰り返す。ただ、この分裂は完全に細胞核の指令に従っているらしい。ミトコンドリアや葉緑体の本来の遺伝子の多くは既に細胞本体の核の遺伝子に取りこまれてしまっており、元は別の微生物であったかもしれないが現在は細胞の外に出ては生きて行けなように進化した。

上の図の説明→①核小体(仁)、②細胞核、③リボソーム、④小胞、⑤粗面小胞体、⑥

ゴルジ体、⑦微小管、⑧滑面小胞体、⑨ミトコンドリア、⑩液胞、⑪細胞質基質、⑫リソソーム、⑬中心体

これは動物の細胞の典型例らしい。植物細胞はこれに葉緑体と丈夫な細胞膜が加わる。細胞の仕組みは、多細胞生物の本体よりもかなり複雑な構造をしていることが分かる。多細胞化というものも、細胞間の役割を分担して少しでも個々の細胞の仕事を軽減する方向の進化だったのかもしれない。単純な生物→複雑で高等な生物、この考えも見直した方が良さそうだ。

*核小体(仁)①

細胞核の中で更に中心的な部分みたいだ。真核生物の細胞核の中に存在する、分子密度の高い領域で、rRNAの転写やリボソームの構築が行われる場所。一般に光学顕微鏡で観察できる。直径1〜3μm程度。仁、核仁とも言われる。生体膜によって明確に区分される構造ではない。成長期の細胞や活発に機能する細胞でよく発達する。細胞周期の進行する中で前期には消失して核分裂に備え、rDNAからの転写とともに再形成される。

*ゴルジ体⑥

ゴルジ体( Golgi body)は、真核生物の細胞にみられる細胞小器官の1つ。発見者のカミッロ・ゴルジ(Camillo Golgi)の名前をとってつけられた。へん平な袋状の膜構造が重なっており、細胞外へ分泌されるタンパク質の糖鎖修飾や、リボソームを構成するタンパク質のプロセシングに機能するとされる。大事な役割を果たしているようだがよく分からないね。

バクテリアが真核細胞の先祖に取りこまれる際、そのバクテリアの膜と真核細胞の窪んだ際の膜の2つの膜でバクテリアは囲まれる。つまり2重膜構造になる。実際にミトコンドリアや葉緑体が2重膜構造となっているのはこのように取りこまれたことを示唆していると考えられている。

【プロテオバクテリア】

このバクテリアが注目されているのは、これがミトコンドリアの先祖ではないかと疑われているためだ。プロテオバクテリア門(Proteobacteria)は細菌の門の一つ。光栄養、化学栄養、独立栄養、従属栄養、好気呼吸、嫌気呼吸、発酵など様々な代謝様式をもつ菌種が含まれ、炭素・窒素固定に関わるものや、自然界の物質循環に関わる多くの自由生活性のものが含まれる。また、大腸菌、サルモネラ、ビブリオ、ヘリコバクターなど多種多様な病原体が含まれている。また、この分類群は、他の細菌の分類群と同様に基本的にはrRNA配列によって定義されている。その多様性から、ギリシャ神話で姿を変幻自在に変える神プロテウスにちなんで名付けられたという。

一方、葉緑体の起源はご存知、シアノバクテリア。どちらにしても原核生物から真核生物が生まれた道のりの解析はまだまだ大変だ。多細胞生物の進化と比べてこちらの進化の方が遥かに長い年月を要していることを忘れてはならない。

腸内細菌

腸内細菌とは、ヒトや動物の腸の内部に生息している細菌。ヒトでは約3万種類、100兆-1000兆個が生息し、1.5kg-2kgの重量に。彼等が持っている遺伝子の数は膨大。

ヒトをはじめ哺乳動物は、母親の胎内にいる間は、基本的に他の微生物が存在しない無菌の状態。生後3-4時間後には、外の環境と接触することによって、あるものは食餌を介して、あるものは母親などの近親者との接触で、あるものは出産時に産道で感染することによって、さまざまな経路で微生物が感染し、その微生物の一部は体表面、口腔内、消化管内、鼻腔内、泌尿生殖器などに定着して、その部位における常在性の微生物になる。一部の原生動物や古細菌を除き、その多くは真正細菌である。一般には常在細菌と総称される。このうち消化管の下部にあたる、腸管内の常在細菌が腸内細菌である。腸の内面を広げるとテニスコート1面分にも相当しさながら花畑のように細菌類が生息していることから「腸内フローラ」とも呼ばれる。1960年頃までは腸内には大腸菌しか認識されていなかったが、今日ではこうした考えが一般化した。極めて複雑な生態系が構成されている訳だ。

腸内環境は嫌気性。腸内細菌の99%以上が嫌気性生物であり、偏性嫌気性菌(酸素があると生きてゆけない)に属している。これらの腸内細菌の代謝反応は還元反応が主体(無酸素状態のだから)であり、また種々の分解反応が特徴的となっている。嫌気呼吸の種類には、嫌気的解糖、硝酸塩呼吸、硫酸塩呼吸、炭酸塩呼吸などがあり、基質を還元することによって代謝に必要な電子を得ており、例えば、硝酸塩から亜硝酸塩を、硫酸塩から硫化水素を、炭酸からメタンを生成するらしい。

腸内細菌叢を構成している腸内細菌は、互いに共生しているだけでなく、宿主であるヒトや動物とも共生関係にある。宿主が摂取した食餌に含まれる栄養分を主な栄養源として発酵することで増殖し、同時にさまざまな代謝物を産生する。腸内細菌が発酵によって作り出したガスや悪臭成分がおならの一部になる。腸内細菌は、草食動物やヒトのような雑食動物において食物繊維を構成する難分解性多糖類を短鎖脂肪酸に転換して宿主にエネルギー源を供給したり、外部から侵入した病原細菌が腸内で増殖するのを防止する感染防御の役割を果たすなど、宿主の恒常性維持に役立っている。しかし、腸管以外の場所に感染した場合や、抗生物質の使用によって腸内細菌叢のバランスが崩れた場合には病気の原因にもなる。また、後述に示すような生理作用があるため、腸内細菌間のバランスを崩すと脳をはじめ、心臓、関節など一見腸とは関わりがなさそうに見えるあらゆる部位の病気に発展する可能性を持っており、寿命にも大きな影響を及ぼす。つまりヒトが生きて行く上でも重要な役割を果たしていると言える。

糞便のうち、約半分が腸内細菌またはその死骸であると言われている。宿主であるヒトや動物が摂取した栄養分の一部を利用して活動し、他の種類の腸内細菌との間で数のバランスを保ちながら、一種の生態系(腸内細菌叢、腸内常在微生物叢、腸内フローラ)を形成している。腸内細菌類が「縄張り」を主張し、侵入してきた新しい菌に対しては腸内フローラを形成している細菌類が攻撃を加える。このため病原菌などは通常駆逐され、病気や老化から守る役割を果たしている。腸内細菌の種類と数は、動物種や個体差、消化管の部位、年齢、食事の内容や体調によって違いが見られるが、その大部分は偏性嫌気性菌であり腸球菌など培養可能な種類は全体の一部。なお、その名称から腸内細菌の代表のように考えられている大腸菌は、全体の0.1%にも満たない。結局、ヒトも動物も腸内細菌が無いとうまく生きていけない可能性がある。 特に牛や他の草食動物は腸内細菌がいないと草さえも消化できない。

分析技術の進歩に伴い生息している菌の種類は増加する傾向があるが、腸内細菌は多数の雑多な菌種によって構成され、一人のヒトの腸内には100種から3000種類の細菌が100兆個から1000兆個の腸内細菌が長さ約10mの腸内に生息しており、重量にすると約1.5~2kgに相当する。一般にヒトの細胞数は60~70兆個程度と言われており、細胞の数ではその16倍に匹敵するだけの腸内細菌が存在することになる。ただし細菌の細胞は、ヒトの細胞に比べてはるかに小さいため、個体全体に占める重量比が宿主を上回ることはない。腸管内容物を見ると、内容物1gに100億個から1,000億個(1010-1011個)の腸内細菌が存在しており、糞便の約半分は腸内細菌か、またはその死骸によって構成されている。

5つの働き

ヒトの場合、腸内細菌には主に5つの働きがある。

① 病原体の侵入を防ぎ排除する。

② 食物繊維を消化し短鎖脂肪酸を産生する。

③ ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンK、葉酸、パントテン酸、ビオチンなどのビタミン類の生成をする。

④ ドーパミンやセロトニンを合成する。

⑤ 腸内細菌と腸粘膜細胞とで免疫力の約70%を作りだしている。

腸内細菌叢とその構成

ヒトや動物の腸は、摂取した食餌を分解し吸収するための器官であるため、生物が生育するのに必要な栄養分が豊富な環境。このため、体表面や泌尿生殖器などと比較して、腸内は種類と数の両方で、最も常在細菌が多い部位。この多様な細菌群は、消化管内部で生存競争を繰り広げ、互いに排除したり、共生関係を築きながら、一定のバランスが保たれた均衡状態にある生態系が作られる。このようにして作られた生態系を腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)と呼ぶ。なお、この系には細菌だけでなく表皮常在菌・環境常在菌として存在している広義酵母などの菌類や、細菌に感染するファージなども混在してバランスを形成しているため、腸内常在微生物叢、腸内フローラ、腸内ミクロフローラなどという用語がより厳密ではあるが、一般にはこれらの細菌以外の微生物も含めて腸内細菌叢と呼ばれることが多い。

ヒトや動物が摂取した食餌は、口、食道、胃を経て、十二指腸などの小腸上部に到達し、その後、宿主に栄養分を吸収されながら、大腸、直腸へと送り出される。このため、消化管の場所によって、その内容物に含まれる栄養分には違いが生じる。また消化管に送り込まれる酸素濃度は元々高くなく、腸管上部に生息する腸内細菌が呼吸することで酸素を消費し、下部に進むほど腸管内の酸素濃度は低下。大腸に至るころにはほとんど完全に嫌気性の環境になる。このように同じ宿主の腸管内でも、その部位によって栄養や酸素環境が異なるため、腸内細菌叢を構成する細菌の種類と比率は、その部位によって異なる。一般に小腸の上部では腸内細菌の数は少なく、呼吸と発酵の両方を行う通性嫌気性菌の占める割合が高いが、下部に向かうにつれて細菌数が増加し、また同時に酸素のない環境に特化した偏性嫌気性菌が主流になる。 胃とか小腸の消化器官上の方は、酸素がまだ多いが、そこで酸素は消費されてしまうが、大腸までくると酸素はほとんどない無酸素状態となる。だから、酸素が無くても生きていける細菌たちの絶好の隠れ場ともなっている訳です。

一方、胆汁酸は脂質や脂溶性ビタミンを乳化し消化吸収を補助するが細菌の細胞膜を溶解する作用も有するため小腸内や胆管での腸内細菌叢の形成を妨げている。毎日、合計で20~30gの胆汁酸が腸内に分泌され、分泌される胆汁酸の約95%は回腸で能動輸送され再吸収再利用され、腸管から肝臓や胆嚢に抱合胆汁酸が移動することを、腸肝循環と呼ぶ。殺菌作用のある胆汁酸は回腸でほとんど吸収される。だから、腸内細菌は回腸以降の大腸を主な活動場所としている。

腸内細菌の組成には個人差が大きく、ヒトはそれぞれ自分だけの細菌叢を持っていると言われる。ただしその組成は不変ではなく、食餌内容や加齢など、宿主であるヒトのさまざまな変化によって細菌叢の組成もまた変化する。

例えば、母乳で育てられている乳児と人工のミルクで育てられている乳児。前者では、ビフィズス菌などのBifidobacterium属の細菌が最優勢で他の菌が極めて少なくなっているのに対して、後者ではビフィズス菌以外の菌も多く見られるようになる。人工栄養児が母乳栄養児に比べて、細菌感染症や消化不良を起こしやすい理由の一つだと考えらる。 つまり、人工のミルクは宣伝されているほど素晴らしいものではなさそうだ。

乳児が成長して離乳食をとるようになると、バクテロイデス属 (Bacteroides) やユーバクテリウム属 (Eubacterium) など、成人にも見られる嫌気性の腸内細菌群が増加し、ビフィズス菌などは減少する。野菜を含む食事をとるようになるとバクテロイデス属が全体の30%程度を占めるようになる。

さらに加齢が進み、老人になるとビフィドバクテリウム属 (Bifidobacterium)の数はますます減少し、かわりにラクトバシラス属 (Lactobacillus) や腸内細菌科の細菌、ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)などが増加する。

善玉菌と悪玉菌

腸内環境をわかりやすく説明する例として、「善玉菌」と「悪玉菌」に分類されることがある。「善玉菌」は宿主の健康維持に貢献し、「悪玉菌」は害を及ぼすとされる。腸内環境は一般に菌の花畑にたとえられて腸内フローラと呼ばれている。

この考えは19世紀終わりにイリヤ・メチニコフが発表した「自家中毒説」に端を発している。小腸内で毒性を発揮する化合物が産生されたことが発見され、それが腸から体内に吸収されることがさまざまな疾患や老化の原因だと考えた。腸内の腐敗は寿命を短くするという仮説を立て、腸内腐敗を予防すれば老化を防止できると考えた。ヨーロッパ各地を遊説中に、長寿国であったブルガリアでヨーグルトが摂食されていることを見出し、そこから分離した「善玉菌」である乳酸菌(ブルガリア菌)を摂取することによって、腸内の腐敗物質が減少することを確認した。

その後の研究によって、腸内細菌と宿主であるヒトの共生関係が徐々に明らかになり、また腸内細菌叢のバランスの変化が感染症や下痢症などの原因になりうることが明らかになったことから、腸内細菌叢のバランスを変化させることによってヒトの健康改善につながるという考えが改めて支持されるようになった。そして、がん、心臓病、アレルギー、認知症のような病気との関連性も高いと指摘されている。

腸内細菌の全体の2割を占めている善玉菌と呼ばれるものにはビフィズス菌に代表されるビフィドバクテリウム属 (Bifidobacterium) や、乳酸桿菌と呼ばれるラクトバシラス属 (Lactobacillus) の細菌など乳酸や酪酸など有機酸を作るものが多い。

腸内細菌の全体の1割を占めている悪玉菌にはウェルシュ菌に代表されるクロストリジウム属 (Clostridium) や大腸菌(病原性)など、悪臭のもととなるいわゆる腐敗物質を産生するものを指すことが多い。悪玉菌は二次胆汁酸やニトロソアミンといった発がん性のある物質を作る。偽膜性大腸炎の原因となるクロストリジウム属ディフィシルや病原性を示すバクテロイデス属フラギリスなどもあげられる。悪玉菌は有機酸の多い環境では生育しにくいものも多い。

善玉菌や悪玉菌に必ずしも分類されず、他の菌の影響を受けて作用が変化するものを日和見菌と呼び残りの7割を占める。しかし、その大半は未知なる部分が多い。日和見菌は全体の7割を占め、プロテオバクテリア門腸内細菌科大腸菌(非病原性)、全体の4割を占めるバクテロイデス門バクテロイデス属(非病原性)、フィルミクテス門のユーバクテリウム属、ルミノコッカス属、クロストリジウム属(非病原性)などがあげられる。

ウマなどの草食動物ではこの大腸で生成された短鎖脂肪酸が主要なエネルギー源になっているが、ヒトでも低カロリーで食物繊維の豊富な食生活を送っている場合にはこの大腸での発酵で生成された短鎖脂肪酸が重要なエネルギー源となっていると想定される。

ヒトの結腸、特に結腸後半の粘膜は、酪酸を産生する腸内細菌が作る酪酸を主たるエネルギー源として利用している。大腸内で産生された酪酸は結腸細胞に優先的にエネルギー源として利用される。酪酸は、大腸の栄養エネルギーの70~90%を占めている。

酪酸を生成する代表的な酪酸菌であるクロストリジウム・ブチリカムは、偏性嫌気性芽胞形成グラム陽性桿菌である。クロストリジウム属のタイプ種でもある。芽胞の形で環境中に広く存在しているが、特に動物の消化管内常在菌として知られている。日本では宮入菌と呼ばれる株が酪酸菌の有用菌株として著名であり、芽胞を製剤化して整腸剤として用いられている。クロストリジウム属の一部の菌は酪酸菌として知られ、漬物の酪酸臭の原因となる。

腸内細菌が産生した酪酸が、ヒストンのアセチル化を促進し、p21遺伝子を刺激し、細胞サイクルをG1期で留めるタンパク質であるp21が大腸がんをG1期に留め置き大腸がんを抑制することが指摘されている。酪酸生成能が高いButyrivibrio fibrisolvensをマウスに投与したところ、酪酸生成量が増加し、発癌物質で誘発した大腸前癌病変の形成が抑制され、大腸がんを予防、抑制する可能性が指摘されている。大腸癌患者の糞便を健常者のものと比較すると有機酸濃度が低く、特にn-酪酸の濃度がとりわけ低値であったことが報告されている。

ビタミンKは食物からの摂取と並んで、幾つかの種類に属する複数腸内細菌によっても供給される。ビタミンKは血液凝固作用(止血)にも関係し、これが不足すると各種内出血といった欠乏症が発生する。ヒト成人に於いては通常、腸内細菌による供給だけでも充分必要量を賄えるが、生まれたばかりのヒト新生児では、まだ充分に腸内細菌叢が形成されて居ないため、これを充分に生産出来ない事から、腸内出血(血便)などの異常が発生しやすい。これに加え、胎児や新生児では出産に際して骨を柔らかくするためP450により骨のカルシウム定着にも関係しているビタミンKを体内で分解しているとの説もある。また成人でも抗生物質の投与により腸内細菌叢が損なわれた際には、同様に欠乏症が発生し得る。

ビオチン(ビタミンB7)の一日の目安量は、成人で45μg。腸内細菌叢により供給されるため、通常の食生活において欠乏症は発生しない。ピリドキシン(ビタミンB6)も腸内細菌により供給されている。

食物繊維を多く摂ると腸内細菌によるビタミンB1の合成が盛んになる。 生体内においては、ナイアシン(ビタミンB3)はトリプトファンから生合成される。ヒトの場合は、さらに腸内細菌がトリプトファンからナイアシン合成を行っている。

プロピオン酸生産菌はビタミンB12を生産する主要な菌である。ビタミンB12は、特定の真正細菌及び古細菌による原核生物によってのみ天然に産生され、多細胞または単細胞の真核生物によって産生されたものではない。ヒトや他の動物のいくつかの腸内細菌によって合成されるが、ビタミンB12が吸収される小腸からさらに遠位の大腸でビタミンB12が産生されているので、ヒトは大腸で作られたビタミンB12を吸収することができないが、牛や羊のような反芻動物は細菌を胃で培養し産生されたビタミンB12を腸内で吸収する。

腸内細菌は、パントテン酸(ビタミンB5)、葉酸(ビタミンB9)、リボフラビン、ナイアシン(ビタミンB3)、ビオチン(ビタミンB7)、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンKも生成する。また、酵母は、ビタミンB1を合成することができる。

ビフィズス菌は、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンK、その他ビタミンB群を生成する。ビフィズス菌(B. infantis、B. breve、B. bifidum、B. longum及びB. adolescentisのすべて)で菌体内にビタミンB1、B2、B6、B12、C、ニコチン酸(B3)、葉酸(B9)及びビオチン(B7)を蓄積し、菌体外にはビタミンB6、B12及び葉酸を産生した。ヒト(成人)の腸内の平均量のビフィズス菌の推定ビタミン産生量はビタミンB2、B6、B12、Cおよび葉酸で所要量の14-38%を占め無視できない割合と考えられる。

乳酸菌もビタミンCを微量ながら生成する。野菜や果物を摂れない遊牧民は、乳酸発酵された馬乳酒を1日最低1-3リットル程度飲んでいる。馬乳酒にはビタミンCが100mlあたり8-11mg含まれている。

肝臓においてグルクロン酸転移酵素によりヘムの分解物であるビリルビンはグルクロン酸抱合を受け、水に溶けるようになる。抱合型ビリルビンはほとんどが胆汁の一部となって十二指腸に分泌される。抱合型ビリルビンの一部は大腸に達し、腸内細菌の働きにより還元されてウロビリノーゲンに代謝され、腸から再吸収され、腎臓を経て、尿として排泄される。この循環を腸肝ウロビリノーゲンサイクルと呼ぶ。ウロビリノーゲンは、抗酸化作用を有し、DPPHラジカル除去作用は他の抗酸化物質(ビタミンE、ビリルビン及びβ-カロチン)よりも高い値を示す。再吸収されたウロビリノーゲンが体内で酸化されると黄色のウロビリンとなり尿から排泄される。腸内に残るウロビリノーゲンはさらに還元されてステルコビリノーゲンになり、別の部位が酸化されて最終的にはステルコビリンになる。このステルコビリンは大便の茶色の元である。 なお、ビリルビンが胆汁として分泌されずに体内に蓄積されると黄疸になる。

難消化性である食物繊維や乳糖の摂取と腸内細菌により呼気やおならへのガスの産生と排出が高まる。産生されるガスは水素とメタンが多いが、メタンは個人差がありメタン産生菌を有していないとメタンは産生されない。おならと呼気の水素量の相関は0.44と高い。

αグルコシダーゼ阻害剤である糖尿病治療薬のアカルボースを服用すると炭水化物の吸収が抑制され大腸の腸内細菌により水素などが産生されるが、アカルボースの服用が心血管事故を抑制する可能性があり、この原因として高血糖の抑制に加えて、呼気中に水素ガスの増加が認められ、この増加した水素の抗酸化作用により心血管事故を抑制するメカニズムが想定されている。

水素による抗酸化作用が各種研究で報告されているところであり、また、腸内細菌は水素を産生している。コンカナバリンAを用いて肝炎を誘導したマウスの実験では、抗生物質を使用して腸内細菌による水素発生を抑制させたマウスと比較して、通常の腸内細菌が発生させた水素はマウスの肝臓の炎症を抑制することが認められた[50]。

乳酸菌等の腸内細菌は、腸内で担体として増加することにより菌体が腸管老廃物を吸着して排出させている可能性がある。健康なヒトの腸内にはたくさんの種類の微生物が生息しており、ほぼすべての人の腸内からは、ラクトバシラス属やビフィドバクテリウム属の乳酸菌が検出される。ヒトの糞便中1gあたりの菌数は、ビフィズス菌が100億個、ビフィズス菌以外の乳酸菌が10-100万個であるといわれている。これらの乳酸菌は、俗に言う「腸内の善玉菌」の一種として捉えられる場合が多く、腸内常在細菌叢(腸内フローラ)において、これらの細菌の割合を増やすことが健康増進の役に立つという仮説が立てられている。ただしその有効性については、意義があるとする実験結果と関連が認められないとする結果がそれぞれ複数得られており、結論が出ていないのが現状である。

蜂蜜の中には芽胞を形成し活動を休止したボツリヌス菌が含まれている場合がある。通常は摂取してもそのまま体外に排出されるが、乳児が加熱していない蜂蜜を摂取すると体内で発芽して毒素を出し、中毒症状(乳児ボツリヌス症)を引き起こし、場合により死亡することがあるため、注意を要する。十分に腸内細菌の発達したヒトでは生の蜂蜜を摂食しても、腸内細菌が芽胞からのボツリヌス菌の増殖を妨げる(詳細は蜂蜜を参照のこと。)。

ヒトの体内で1日に産生される尿酸は約700mgで、その約1⁄3は食事由来である。尿酸の排泄の約2/3は腎臓を経て尿に、約1/3が腸管から排泄される。腎臓は尿酸の90%を再吸収し、約10%を尿に排泄する。 腸内のプリン体は腸内細菌に取り込まれDNA合成に利用され腸管内のプリン体が減少する可能性が指摘されている。ヒトにラクトバチルスガセリPA-3を含むヨーグルトを連日摂取させたところ血清尿酸値の低下が認められた。これは菌体がプリン体を取り込むことによるヒトの体内への吸収抑制によるものであることが推察された。

クロストリジウム・ディフィシル腸炎は、抗生物質の投与等で正常な腸内細菌叢が撹乱されて菌交代症が生ずる事で発生すると考えられている。正常腸内細菌叢を掻き乱す事は、C. difficile に増殖の機会を与えていることになる。つまり、この疾患は抗生物質関連下痢(英語版)の一つである。 C. difficile 腸炎の発生は、抗生物質であるニューキノロン、セファロスポリン、クリンダマイシンの使用と強く相関している。クロストリジウム・ブチリカム(宮入菌)の有用性は、高病原性菌の増殖と拮抗することによってクロストリジウム・ディフィシル腸炎の原因菌である高病原性クロストリジウム・ディフィシルの増殖を妨害するその能力に主として起因している。

自閉症児と健康児の腸内細菌を比較するとクロストリジウム属の細菌が平均して10倍程度多い状況が報告されている。乳幼児時に多種多量の抗生物質を投与され腸内細菌の組成が破壊され、クロストリジウム属の増殖とともに自閉症に至った例が紹介されている。幼い脳にダメージを与えるクロストリジウム属の神経毒素が原因であると指摘している。

病原性クロストリジウム属菌は、(Shaw 2010)によって、自閉症をもつ小児の尿より本属が作り出す物質3-(3-ヒドロキシフェニル)-3-ヒドロキシプロパン酸(略称:HPHPA) が高濃度で検出される報告がなされ、カビ毒の向神経作用が注目された。

フィンランドの調査で、腸内フローラが自閉症を予防する効果がある可能性が示唆されている。

鉄分は3価の鉄イオンが自然界に存在しているが、それが2価の鉄イオンに還元されてから吸収されると考えられている。東京工科大学応用生物学部らのグループは、腸内と同様の環境下で、腸内細菌である大腸菌、酪酸菌、乳酸菌、ビフィズス菌のどれもが、3価の鉄イオンを2価の鉄イオンに還元し微生物の増殖を促したことから、腸内細菌が鉄分の吸収に貢献していると報告した。

無菌動物とは、体内および体表に微生物(ウイルスや寄生虫を含む)が存在しない動物(現実的には検出可能な全ての微生物が存在しない動物)のことである。無菌動物はウイルス、細菌、寄生虫などの要因を制御するために無菌のアイソレータ内で飼育される。無菌動物は、盲腸の容積が大きく、寿命が長いなどの特徴を有する。自由摂食環境下で無菌マウスと通常マウスを比較したところ、無菌マウスの寿命が長かった結果が得られた。

腸内細菌には大型動物に利益をもたらす面も害をなす面もあるが、どちらが大きいのかについては不明である。無菌動物の場合、寿命が普通個体よりも長いので、総計すれば害の方が大きい、との可能性もある。しかし、現実社会ではヒトが無菌状態で生活することはできない。

腸内細菌の最初の発見は、微生物そのものが発見されたのと同時期に、レーウェンフックによって行われた。レーウェンフックは1674年から、自分で作製した顕微鏡を使って環境中のさまざまなものを観察し、細菌などの微生物を発見したが、彼はヒトや動物の糞便についても観察し、腸内細菌をスケッチしている。

1876年 ロベルト・コッホが炭疽菌の純粋培養に成功したのをきっかけにさまざまな細菌が分離されるようになったが、当時のヨーロッパではコレラや腸チフスなどの消化器感染症が流行しており、その患者から病原菌を分離するときに同時に分離されてくる、健常者にも存在する常在菌として、大腸菌(1885年)など、いくつかの腸内細菌科の細菌が分離同定された。しかしこの当時はまだ、酸素に触れると死んでしまう偏性嫌気性菌の存在についてあまり知られていなかったため、実際に培養できたのは腸内細菌の10%にも満たなかった。残りの大部分である、培養できない偏性嫌気性菌については、死んだ菌の残骸であると考えられていた。

1880年代 未消化タンパク質の腐敗によって発生した毒性を示す化合物が小腸から発見された。イリヤ・メチニコフが自家中毒説として発展させ、毒素が腸から吸収され寿命を縮めると仮定し、19世紀終わりごろには大衆に広く知られるようになった。

1899年 パスツール研究所の研究員であったティシエは、母乳栄養児の糞便から偏性嫌気性菌であるビフィズス菌を分離した。この当時、母乳と人工乳のどちらが与えられるかによって新生児の発育や死亡率などに違いがあり、母乳栄養児の方が健康状態がよいということが知られていた。ティシエはこの違いを明らかにするために糞便中に分離される腸内細菌に着目し、当時はまだ技術的に未熟であった嫌気培養法によってビフィズス菌の分離に成功して、母乳栄養児にこの菌が多く見られることを明らかにした。この発見によって、腸内細菌が宿主の健康に関与していることが注目されるようになり、また20世紀初頭にかけて、多くの偏性嫌気性菌の分離が行われるようになった。

1904年 イリヤ・メチニコフはパスツール研究所の副所長に就任した。1907年『不老長寿論』という著書を出版した。これは、ブルガリアに長寿者が多いことから端を発する説で、乳酸菌を摂取させたところ腐敗物質が減少したので、毒素が発生する(自家中毒になる)のを防止するために乳酸菌を摂取すれば長寿になる、というものである。ブルガリアの乳酸菌の他に、ケフィアや酢漬け、塩漬けの食品によって人々は知らずのうちに乳酸菌を摂取していることを指摘している。メチニコフは1908年に、細胞性免疫を発見し、食細胞説を提唱した功績でノーベル生理・医学賞を受賞したため、不老長寿説は受賞とは無関係な研究であったものの脚光を浴びることになった[要出典]。しかし、後にメチニコフが提示した乳酸菌(ブルガリア菌)はその大部分が胃で殺菌されてしまい、腸には到達しないことが明らかになり、また同時に、腸内の腐敗物質だけでは老化やさまざまな疾患発生が説明できないことも明らかになったため、この説は下火になった。

1918年 ジョン・ハーヴェイ・ケロッグは『自家中毒』という著書を出版し、自家中毒説をもとに未消化の肉には毒を作り出す細菌が繁殖し、毒によって体の不調を招くという理由で菜食を勧めていった。またケロッグはシリアル食品を開発し、食物繊維は腸を刺激して毒を発生させる時間を短くすることにより健康にとって重要であるという宣伝を行なったため、大衆に食物繊維の重要性が認知されていった。

1950年頃 腸内細菌の役割について宿主との共生という観点からの研究が再び盛んになり、嫌気培養技術が大きく発展したことも手伝って、細菌叢調査法が発展し、その実態解明が進んだ。腸内常在微生物叢が宿主の健康に関与していることも次第に明らかになった。腸内細菌バランスに介入することで健康維持を図ろうとする製剤、あるいは健康食品の開発が行われるようになった。

1965年 リリーらによってプロバイオティクスとして提唱され、以降、乳酸菌を用いた醗酵食品を腸内に到達させる研究が進んでいった。

1995年 有用な腸内細菌を増殖させる物質としてプレバイオティクスという概念が提唱される[94]。プレバイオティクスの代表的なものには食物繊維やオリゴ糖がある。プロバイオティクスとプレバイオティクスの両方の機能を併せ持った食品はシンバイオティクスと呼ばれる。

腸内細菌はヒトだけでなく、消化管を有するさまざまな動物にも存在するが、その組成は動物種によって異なる。基本的にはいずれもバクテロイデス属(Bacteroides属)などの偏性嫌気性菌が優勢であるが、ヒト、サル、モルモットなどでは乳酸菌としてビフィズス菌の仲間が多いのに対して、ブタ、マウス、イヌ、ウマなどではラクトバチルス(Lactobacillus)が多い。ウマ、ウサギなどの草食動物は嫌気性細菌を蓄える肥大した盲腸や結腸を有している。反芻動物のウシの第一胃では、セルロースを分解し酢酸や酪酸などを生成するルミノコッカス属が多く、50-100万の繊毛虫類も住んでおり、おそらく同居している細菌を食用にしている、ネコ、ウサギ、ウシなどではどちらの乳酸菌も少ない。

鳥類では、ニワトリにはバクテロイデスとラクトバチルスがいる。魚類では、サケ、シマスズキなどで海水性ビブリオが見出されている。

イエシロアリなどの下等シロアリ類では消化管内に住む共生原生動物の酵素で植物繊維のセルロースを分解し消化吸収する。共生しているのは超鞭毛虫類や多鞭毛虫類が中心で、そのほとんどはシロアリの腸内のみに生息している。

**ビブリオ属(ビブリオぞく)は、グラム陰性桿菌に分類される通性嫌気性菌の一属。自然界では海水などの水中に多く存在する環境中の常在細菌であり、コレラ菌や腸炎ビブリオなどの病原体もこのグループに含まれる。ビブリオ (vibrio) という名称は、「振動する」を意味するラテン語 (vibro-) に由来し、本属の菌が水中で活発に泳ぎ回る様子にちなんで名付けられたものである。

**原生生物

原生生物(Protist)とは、生物の分類の一つ。真核生物のうち、菌界にも植物界にも動物界にも属さない生物の総称である。もともとは、真核で単細胞の生物、および、多細胞でも組織化の程度の低い生物をまとめるグループとして考えられたものである。いくつかの分類体系の中に認められているが、その場合も単系統とは考えておらず、現在では認めないことが多い。

**鞭毛虫

鞭毛虫(べんもうちゅう)とは、原生動物の中で鞭毛で運動する生物を総称する呼び方である。以前は分類群の名称として用いられた事もあったが、21世紀初頭現在では専ら「鞭毛を持つ原生生物」の意味で用いられ、自然分類群としての要素は無い。

***腸内細菌の役割は極めて大きいことは分かるが、まだ研究は始まったばかりのようだ。ただ、人が物を食べるのは自分自身のためだけでなく、おのれの腸内に棲む腸内細菌の貯めんでもあるということを考えると、従来の栄養学の考えも根本的に考え直す必要があるかも知れない。

二重らせん

DNAは二重らせん構造をしていると言われる。らせんとは螺旋と書く。螺旋を造るには図のように円筒形の茶筒に糸を巻きつければ良い。まず、螺旋の簡単な幾何学から始めよう。DNAは二重らせんだけどまずは一重の螺旋から。

茶筒は、高さをh、直径をdとすれば良い。糸は長さL、これだけで準備完了。色も臭いも関係ない。

螺旋状に巻かれた糸は上から見ると、円。何回茶筒に巻いたかは、巻き数をnとして

n=L÷(πd) =L/(πd) ------(1)

として簡単に求まりそうだ。円筒を抜けば、バネの形。糸では形が定まらないのでバネとしよう。

バネの上に任意の点Pを取ってみる。これを上から(下からでも可)見ると円の上の一点となる。円の上に座標を取って、x軸と点Pの動径間の角度をθとする。この角度を点Pの位相ということに。

さて、今度はバネを引っ張って伸ばして見る。バネの長さはLで変わらないものと考えよう。もちろん実際のDNAは引っ張ったら伸びないという保証はないが。また、引っ張た時のバネ上の各点の位相は変わらないものと考えよう。

そうすれば、バネを引っ張っても数は変わらない。変わるのは円の直径だけ。(1)から、

d=L/(πn) -------(2)

でも、これはこのように引っ張ることは不可能(引っ張ても直径が変わらない)であることを示す。何かが可笑しそうだ。(1) (2)で求めた関係が間違っている。失敗は成功の母。このモデルでは糸が伸びないとうまく行かない。

実際には、真上から見た点Pは、円筒を一周するとすぐ下のP'に移る。糸の長さを考えるには、円筒をP~P'~P''の縦の線で切って展開図を作れば良い。

円筒は糸で区切られた n 個の分割されるので、一つの高さは h÷n、

これより、糸の長さは

L =n√((h/n)2+(πd)2) …(3)

なんだか結構ややこしい形のなってしまった。

でも、今度は長さを変えずに糸を引っ張れそうだ。糸を引っ張れば、円柱の径はどんどん小さくなり、円柱の長さと糸の長さが一致します。その代わり円柱の長さは糸と同じでものすごく長くなるんですね。

つまり、円柱に巻きつけたらせん状の形は、糸をもつれさせずに効率良く格納するための最適な形になるわけです。

例えば、径10cm、1m の棒に100回糸をまけば、31m 分を格納できる計算に。

実際のDNAは2重螺旋でした。RNAなら1重の螺旋でいいようですが。2重螺旋のもう1本の糸はこの円柱にどう巻きつければ良いか。展開図を見れば分かるように、これは簡単で、巻きつけた糸の間に同じように同じ円柱に巻きつければ簡単です。つまり同一円柱状に巻きつければ良い。

2重螺旋では、その構成要素の核酸には、その構成塩基の違いで、A、T、C、Gの4種があり、A-T、C-G

のペアだけが存在を許される。つまり、一方の糸は他方の糸の裏返したコピーとなっている。

裏返したコピーでは、DNAとしての機能を果たせるのでしょうか??

核酸とは

核酸(Nucleic acid)は、リボ核酸 (RNA)とデオキシリボ核酸 (DNA)を一緒にした名称。塩基と糖(5炭糖)、リン酸からなるヌクレオチドがホスホジエステル結合で連なった生体高分子である。つまり、核酸とはヌクレオチドが長々と連なったもので、その一つ一つはヌクレオチドと呼ぶんですね。糖の部分がリボースであるものがRNA、リボースの2'位の水酸基が水素基に置換された2-デオキシリボースであるものがDNAとされている。チョット専門的で難しいね。

ヌクレオチドはどれも唐とリボース(デオキシリボース)は共通なので、これらの個性は構成要素の一つの塩基で決る。上のヌクレオチドはアデニンです。

つまり、ヌクレオチドは核酸の基本単位。ヌクレオチドの基本構造は、どれもリン酸と5炭糖(リボースまたはデオキシリボース)。ヌクレオチドの個性は4種の塩基A(U)、T、C、G で決る。

この4種の塩基はお互いに相方が決まっており、A~T(U)、C~Gで必ずペアーとなる。

この2種類のペアーの違いは、手の数が一方は2本、もう一方は3本の違いのようだ。この結合には水素結合と形が用いられている。

塩基は5種類があり、それぞれA(アデニン)、G(グアニン)、T(チミン)、C(シトシン)、U(ウラシル)と呼ばれる。初めの2つがプリン塩基、後の3つがピリミジン塩基と分かれる。

チミンとウラシルは構造式が良く似ているが、DNAではチミン、RNAではウラシルが使われる。

5炭糖とは、炭素Cが5つある糖ですが、5角形の頂点は酸素Oで右回りに第一位、第二位、第三位、第四位ときて5番目はメチル基のように5角形から飛び出しています。有機化学の化学式。折れ線の頂点は炭素ですが表記は省略されます。炭素は腕が4本、窒素は3本、酸素は2本、水素は1本です。水素も表記から省略されます。

5炭糖とは、炭素Cが5つある糖ですが、5角形の頂点は酸素Oで右回りに第一位、第二位、第三位、第四位ときて5番目はメチル基のように5角形から飛び出しています。有機化学の化学式。折れ線の頂点は炭素ですが表記は省略されます。炭素は腕が4本、窒素は3本、酸素は2本、水素は1本です。水素も表記から省略されます。

でも、ちょっと待てよ。右回りと言ってもこの紙の裏から見たら左回りにならないかな。もう少しうまい説明が無いかな?

RNAとDNAの違いは、RNAは2'位が水酸基であるため(DNAは水素)、加水分解を受けることにより、DNAよりも反応性が高く、熱力学的に不安定。

糖の 1'位には塩基(核酸塩基)が結合。これが重要な役割をするんですね。さらに糖の 3'位と隣の糖の 5'位はリン酸エステル構造で結合しており、その結合が繰り返されて長い鎖状になる。転写や翻訳は 5'位から 3'位への方向へ進むらしい。

なお、糖鎖の両端のうち、5'にリン酸が結合している側のほうを 5'末端、反対側を 3'末端と呼んで区別する。また、隣り合う核酸上の領域の、5'側を上流、3'側を下流という。

このようにして、核酸の長い糸が構成されるのですが、まだいくつかの疑問が解決されていない。

①この長い糸、どちら側が前でどちら側が後ろ何でしょうか?

②ヌクレオチド3つが連なりコドンが形成されるが、どのように3つずる区切るのか?

③DNAは2重螺旋ですが、あるコドンに対応するもう1本のコドンは別の意味(違ったアミノ酸)になってしまうが、どうするのか。裏コドンの問題だ。裏コドンはもう一度コピーを作らないと元に戻らない?

④有性生殖の場合、2本のDNAのコドンが合致しない箇所が出来るのではないか?

核酸塩基には2種類ある。核酸をつくる塩基には、プリン塩基とピリミジン塩基の2つがある。 プリン塩基はA(アデニン)・G(グアニン)、ピリミジン塩基はC(シトシン)・T(チミン)・U(ウラシル)です。

【プリン塩基】

プリン塩基( purine base)は、プリン骨格を持った塩基である。つまり、プリン環を基本骨格とする生体物質で核酸あるいはアルカロイドの塩基性物質。プリン体とも総称される。

良く通風にはプリン体が良くないと言われる。しかもプリン体は大体美味しくて栄養が豊富と言われているものに多く含まれるので厄介だ。ただプリン体とは核酸を作り上げる重要な成分でもあるらしい。痛風の場合はアルコール飲料の摂取は少ない方が好ましいとはされている。

【ピリミジン塩基】

ピリミジン塩基(pyrimidine base)とは核酸の構成要素のうちピリミジン核を基本骨格とする塩基性物質である。核酸略号はPyr。

コドンとは

コドン(codon)とは、核酸の塩基配列が、タンパク質を構成するアミノ酸配列へと生体内で翻訳されるときの、各アミノ酸に対応する3つの塩基配列のこと。つまり、A、T、C、Gと言った文字の配列は、3つ一組(トリプレット)となって意味のある単語となる。各コドンがアミノ酸に対応し、このアミノ酸の並びがタンパク質を規定するので、遺伝子の言葉は重層構造で結構ややこしい。コドンは人間の言葉に例えると単語というよりも文字に近いのかも。

コドン(codon)とは、核酸の塩基配列が、タンパク質を構成するアミノ酸配列へと生体内で翻訳されるときの、各アミノ酸に対応する3つの塩基配列のこと。つまり、A、T、C、Gと言った文字の配列は、3つ一組(トリプレット)となって意味のある単語となる。各コドンがアミノ酸に対応し、このアミノ酸の並びがタンパク質を規定するので、遺伝子の言葉は重層構造で結構ややこしい。コドンは人間の言葉に例えると単語というよりも文字に近いのかも。

コンピュータに例えると、コンピュータは0と1の信号しか認知しない。ところがこの信号を8個一組、或いは16個一組にすると、数多くの文字や数字や記号を表すことが可能になる。例えば16個一組で1文字を表すとすると、28=256 または216=65,536種類の文字を表すことが出来る。これなら、かなりの漢字を含む数字、アルファベット、記号等に対応できる。

一方、核酸のコドンでは43=64 、生体で使われるアミノ酸は20種類だから、44種類分のお釣りがくることになるが。つまり、ヌクレオチド3個の塩基の組み合わせであるトリプレットが、1個のアミノ酸を指定する対応関係が存在する。この関係は、遺伝暗号、遺伝コード(genetic code)とも呼ばれている。

ほぼ全ての遺伝子は厳密に同じコードを用いるから、このコードは、しばしば基準遺伝コード(canonical genetic code)または、標準遺伝コード(standard genetic code)、あるいは単に遺伝コードと呼ばれる。ただし、実際は例外もあり変形コードも多いらしい。例えば、ヒトのミトコンドリア内のタンパク質合成は基準遺伝コードを変形したものを用いているらしい。また、遺伝情報の全てが遺伝コードとして保存されているわけではないらしい。

生命が自己を複製するために10億年近くかけて進化させてきた、この仕組みはそんなに簡単には理解できないようだ。何故このような仕組みになったかも、進化論のsurvival of the

luckiest からの理解が必要なのでしょう。

ところで、この表をつぶさに眺めてみよう。この表はRNAに対するもの。DNAの二重螺旋の片側にTTT(チミンが3つ)ならば反対側はAAAだ。UはRNAでDNAではTに読み替えるのだろうね。つまりアミノ酸に翻訳すると片側のコドンがフェニルアラニン、もう一方はリジンとなる。細胞はどちらの情報を取りあげるのかな?

また、コドンには開始コドンと停止コドンがある。これの役割も大事そうだ。

【遺伝暗号の翻訳】

遺伝子であるDNAは、その塩基配列として遺伝情報を暗号化して保持している。この塩基配列は mRNA (メッセンジャー)に転写され、細胞質のリボソームにおいて翻訳を受けて、タンパク質が合成されている。このとき、 m RNAの3つの連続した塩基配列(=コドン)が1つのアミノ酸を指定するように対応する。この対応関係が上に示した遺伝暗号表だ。

《開始コドン》

AUGはメチオニン(Met)を指定するコドンであるのと同時に、翻訳の開始点を意味している。このため、合成されたタンパク質はすべてMetが先頭にあるが、このMetは合成後に速やかに切り離される。

《終止コドン》

UAA,UAG,UGAが指定するアミノ酸は存在しない。このため、このコドンの位置でタンパク質合成が終了することになる。

リボソームと結合した m RNAのコドンの位置には、そのコドンに対応する3つの塩基配列(=アンチコドン、要するに裏コドン)を持つ t RNA(トランスファー)だけが結合できる。この t RNAは特定のアミノ酸と結びついているため、1種類のコドンには常に同じアミノ酸が対応することになる。リボソーム上に2つの t RNAが並ぶと、アミノ酸同士がペプチド結合によってつながれ、ポリペプチド鎖が伸長していくことになる。こうしてタンパク質が合成されていく。

二重螺旋の疑問

二重螺旋構造に今さら疑問を持つわけではない。しかし、2本の塩基列では、必ず一方が表で一方が裏と言う関係が出来てしまう。つまりあるDNA二重らせんの一方に、あるコドンが書かれていれば、対応するもう一方は、裏コドンということで、そのままでは意味のない3つの塩基の並びになってしまう。

例えば、DNA螺旋の一部がほどけて、m-RNAがDNAの一部をコピーするという。その時、裏側をコピーするのか表側をコピーするのか、或いは状況に応じて適当に対応するのか。情報の伝達にかかわる重要な操作だけと、そのあたりを説明したものが未だ見つけられない。不勉強なのかもしれないが。

**正解です。二重螺旋と言っても意味があるのは片側の情報だけです。でも1回コピーすれば意味のある情報になります。でも、更にもう五回コピーすれば今度はまた無意味な情報に?

もう一つの疑問は、有性生殖に関わるもの。両親の染色体がともに2つに分裂し、その1本ずつを子が引き継ぐ。もし、染色体が2つに分かれるとき、DNA螺旋も同時に2つに分かれるのだろうか?

でも、もし2本のDNA配列が両親から来た別のものなら当然、塩基配列の一部はペアーを作ることができない。つまり、隙間が出来てしまう。もちろん同じ種なのでほとんどの塩基配列は一致するだろうが。

どうも、染色体の分裂とDNAの分裂は異なったレベルの話だろうとは推測できる。現時点ではまだ仮説の段階なので、どこかで検証してみたいのですが。

ヒトゲノム計画

ヒトゲノム計画(Human Genome Project)は、ヒトのゲノムの全塩基配列を解析するプロジェクト。1953年のDNAの二重らせん構造の発見から50周年となる配列コンソーシアムによって組織され、これまでにワーキング・ドラフトを発表し、その改良版の発表が継続して行われている。

ヒトゲノム計画(Human Genome Project)は、ヒトのゲノムの全塩基配列を解析するプロジェクト。1953年のDNAの二重らせん構造の発見から50周年となる配列コンソーシアムによって組織され、これまでにワーキング・ドラフトを発表し、その改良版の発表が継続して行われている。

**ヒトの染色体は23対46本の各染色体の各々にゲノムが書き込まれている。ここに書き込まれている全塩基列を解明しようというプロジェクトだ。

このプロジェクトは1990年に米国のエネルギー省と厚生省(米国?)によって30億ドルの予算が組まれて発足し、15年間での完了が計画されていた。発足後、プロジェクトは国際的協力の拡大と、ゲノム科学の進歩(特に配列解析技術)、およびコンピュータ関連技術の大幅な進歩により、ゲノムの下書き版(ドラフトとも呼ばれる)を2000年(10年間で)に完成した。このアナウンスは2000年6月26日、ビル・クリントン米国大統領とトニー・ブレア英国首相によってなされた。これは予定より2年早い完成であった。完全・高品質なゲノムの完成に向けて作業が継続されて、2003年4月14日には完成版が公開された。そこにはヒトの全遺伝子の99%の配列が99.99%の正確さで含まれるとされている。

プロジェクトが加速したもう一つの理由としてセレラ・ジェノミクス社による商業的なヒトゲノムプロジェクトの存在がある。この企業はショットガン・シークエンシング法という新しい方式でシークエンシングを行い、新たに発見された遺伝子を特許化しようとした。しかしこれは公的資金によって進められているヒトゲノムプロジェクト(こちらを以下HGPとする)と拮抗してしまうことから、調整を図る為にバミューダで会議が開かれることとなり、作成されたデータについては作成から24時間を基本として全て公開して全ての研究者が自由に利用できるようにするという項目を含む、バミューダ原則(1996年2月)という形で合意が成された。最終的には、このような競争はプロジェクトにとって非常に良いものであったことが証明されたといえる。

**新たに発見された遺伝子を特許化しようとする動きを殲滅できたわけでもなさそうだ。妥協の産物?

ゲノムのドラフトは2000年6月に発表されたが、その詳細な情報についてはセレラ社もHGP側も翌年2月まで公表されなかった。2001年2月に、HGP側はNature誌の特別号で、セレラ社はScience誌でその配列に対する分析と、そのドラフトの構築に用いた手法の詳細が発表された。このゲノムのドラフトは全ゲノムのうちの約90%分の足場にはなると期待されており、そのギャップを埋めていくことで完成に近付けることになる。

各ドラフト配列は最低でも4回から5回はチェックされ、シークエンシングの完成度と精度が向上していく。ドラフト配列では約47%が高品質配列であったが、完成版では7-8重のチェックがなされ、エラー率は10,000残基中で1残基程度まで抑えられているという[誰によって?]。

**商業的なヒトゲノムプロジェクトの存在は、人類共通のプロジェクトが商業的に利用される危険性は未だ残っている。

ヒトゲノムプロジェクトは、数ある国際ゲノムプロジェクトの一つに過ぎず、各ゲノムプロジェクトはそれぞれの生物のシークエンシングを行っている。ヒトのDNA配列の解読は確実な商業的利益を我々にもたらす一方で、マウスやショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、酵母、線虫、また数多くの微生物や寄生虫などのモデル生物の配列解析の成果は生物学と医学の発展に重要な役割を果たすことが期待されている[誰によって?]。

プロジェクトのゴール

HGPの目標は30億塩基対の高品質な配列を決定するだけでなく、この巨大なデータに含まれる遺伝子を見つけることも重要である。プロジェクトの予備調査では約22,000遺伝子が存在するとされているが、この数は多くの研究者の予測よりも遥かに少ないこともあり、現在でもこの調査は進行中である。HGPのもう一つのゴールはより高速かつ効率的なDNAシークエンシング法を開発し、それを産業化に向けて技術移転することにある。

今日、ヒトのDNA配列情報はデータベースに蓄積され、インターネットを介して誰でも利用することができる。ただし、これらのデータは何らかの解釈を加えなければほとんど利用価値が無いことから、これらのデータを解析するコンピュータ・プログラムが数多く開発されている。

単純なDNA塩基配列の中から遺伝子の境界を特定したり、何らかの特徴を見出す作業はアノテーションと呼ばれ、バイオインフォマティクスの得意とする分野である。現在でも最高品質のアノテーションを行うには生物の専門家に頼らねばならないが、その作業には大変な時間を要する。しかし、ゲノムプロジェクトのようなハイスループットなデータ生産の現場では、それに見合うペースでのアノテーションが必要とされたことから、コンピュータプログラムが利用されるケースが多くなってきたのである。現在、アノテーションに用いられている技術として最も役立っているのは、人間の言語の統計モデルをDNA配列解析に応用したものであり、形式文法などのコンピュータ・サイエンスから導入した手法を利用している。

もたらされる利益

ゲノムデータを解釈する作業は、まだ始まったばかりである。ゲノム情報の解明は、医学やバイオテクノロジーの飛躍的な発展に貢献することが期待されている。そしてやがてはガンやアルツハイマー病などの疾患の治療に役立つものになると思われる[誰によって?]。

例えば、ある研究者が何らかのガンについて調査していく過程で、ある遺伝子に着目したとする。この研究者はWWWのヒトのゲノム・データベースを訪れることで、他の研究者がこれまでにこの遺伝子について何を調査したのか、3次構造はどうなっているのか、どのような機能があるのか、他のヒトの遺伝子との進化上での関係はどうなっているのか、酵母やマウス、ショウジョウバエと比べてどうなっているのか、有害な突然変異が起こる可能性があるか、他の遺伝子と相互作用するのか、どの組織で発現しているのか、関連する疾患は何か…などについて調査することができる。 このような得られる情報の種類は数多くあり、これはバイオインフォマティクスが注目を浴びる一因となっている。

特にゲノム学と関連して注目を集めている技術としてはマイクロアレイがある(マイクロアレイはDNAチップとも呼ばれる)。これはDNAのプローブが小さな板の上に規則的に配置されたもので、3万件以上の遺伝子について、同時にそれらのサンプル内における存在量を測定できるものである。この技術はこれからの医学・科学向けの診断用ツールとしての可能性を秘めていることから、大きな関心を集めている。また、ヒトゲノム計画の結果として今後も数多くの技術がここから派生すると見られている[誰によって?]。

**これがマリス博士の発明によるPCR検査技術の核心部分だ。マリス博士自身、この技術が誤用される危険性を指摘している。結果の検証をどう行うかが未だ解決されていないようだ。

生物間でのDNA配列比較分析が可能となったことで、進化の研究においては新たな道が切り開かれた。現在では進化に関わる問題は、多くの場合は分子生物学の手法によって研究を進めることができる。実に、リボソームの出現や細胞内小器官の出現、胚発生から各種器官への発達、脊椎動物の免疫系の出現までを分子レベルで関連付けできるのである。このプロジェクトのデータによって、ヒトとその近縁の種(霊長類や哺乳類)の違いや類似性に関する問題が解明されていくであろうと期待されている[誰によって?]。

以上はWikipediaからの引用であるが、将来に期待と現実の研究レベルに大きな乖離があるようだ。ゲノム・データベースで分かっているのはゲノム・データベースに書かれた塩基配列の羅列だ。つまり膨大な文字上の集まり。ここから、遺伝情報の単語、文法、意味論等読み解いていくのは殆どが今後の仕事のはずだ。バイオインフォマティクス等の技術開発で単なる文字の羅列から数歩進んだように宣伝されているようだが、これ等の情報は商業利用側のサイトからで、まだまだ科学的に真理とされた確実なものではないようだ。あまり先走ることは大変危険なことでもある。

【マイクロアレイ】

マイクロアレイ(Microarray)とは、検査・実験の対象物を多数(たとえば千個以上)固定化しておき、これに対して一度に検査・実験を行うための材料または技術を指す総称。

特に生物学・医学・薬学の方面で、20世紀末から核酸を対象とするDNAマイクロアレイを中心として開発が進み、利用されるようになってきた。

**アレイ(Array)とは整列・並べたものの意味であり、数が少ない場合(数百個以下)にはマクロアレイ(Macroarray)と呼ぶこともある。

マイクロアレイの特長は多数の対象を一度に網羅的に扱える点にあり、これは特にバイオインフォマティクスやテイラーメイド医療(個人の体質に応じた医療)の要求を満たすものとして期待されている。具体的には次のようなものがある:

1. DNAマイクロアレイ:DNAチップと呼ぶことも多い。DNAを固定化し、それらに相同性のあるDNA・RNAを検出・定量する方法。

2. タンパク質マイクロアレイ:タンパク質を多数固定化し、それに対する反応(低分子化合物や他のタンパク質の結合など)を検出する方法。代表的なものとして抗原を対象とした抗体マイクロアレイがある。なお「プロテイン(タンパク質)チップ」の名称("Protein chip"はLumicyte社の商標)は、特定のタンパク質の結合を検出・定量する方法(網羅的ではない、ビアコア社製品など)を指すものとしても用いられてきたが、これらについても網羅的な扱いを目指して改良されつつある。

3. 細胞マイクロアレイ:多数の細胞を基板上に培養し、特定の反応を示すものを検出する方法。DNAでアレイを作製し、その上で細胞を培養してDNAの遺伝情報を発現させる方法もある。

4. 組織マイクロアレイ:微小な組織標本を多数固定化し、これらについて免疫組織化学などの方法で特定の性質を示すものを検出する方法。

5. 化合物マイクロアレイ:多種の低分子化合物を固定化し、それに対するタンパク質などの反応を検出する方法。コンビナトリアルケミストリーの発展と歩調を合わせて、医薬品などの開発ツールとして発展しつつある。

一部(特にDNAと化合物を対象とするもの)は、フォトリソグラフィを技術的基盤としている。しかしその他の方法については必ずしも先進技術を要素とするものではなく、組織マイクロアレイなどは古くからの技術に現代的な工夫を加えたものである。またタンパク質マイクロアレイでは固定化によって活性を失わないよう、タンパク質の種類に応じた技術が要求される。一般的にはどうも、マイクロアレイはDNAチップと同じ意味に使われることが多いようだ。となると、技術的にマリス博士の発明したPCR検査技術と同じもの。ポリメラーゼ連鎖反応の応用ということだ。

染色体

遺伝子の実体は、今ではDNA(デオキシリボ核酸)という化学物質であると分かって来た。DNAは長い紐状の分子。細胞の中ではタンパク質と結合し、染色質(クロマチン)となっている。染色質は糸が綿飴のようにもやもやした状態で細胞の核の中に広がっている。しかし、細胞が分裂する時に染色体と言う形を取る。染色体は顕微鏡でも観察することができ、その数や形から生物の特性を調べることが出来る。

遺伝子の実体は、今ではDNA(デオキシリボ核酸)という化学物質であると分かって来た。DNAは長い紐状の分子。細胞の中ではタンパク質と結合し、染色質(クロマチン)となっている。染色質は糸が綿飴のようにもやもやした状態で細胞の核の中に広がっている。しかし、細胞が分裂する時に染色体と言う形を取る。染色体は顕微鏡でも観察することができ、その数や形から生物の特性を調べることが出来る。

染色体(せんしょくたい)は遺伝情報の発現と伝達を担う生体物質。塩基性の色素でよく染色されることから、1888年にヴィルヘルム・フォン・ヴァルデヤー(Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz)によって Chromosome と名付けられた。Chromo- はギリシャ語 χρῶμα (chroma) 「色のついた」に、-some は同じく σῶμα (soma) 「体」に由来する。

歴史的背景から、染色体という語には複数の定義があるようだ。

1. 原義では、細胞分裂期に観察される棒状の構造体を指す。染色体の形態として一般的に認識されている構造は、この分裂期のものである(図1)。

2. 広義では、形態や細胞周期に関わらず、真核細胞にあるゲノムDNAとタンパク質の巨大な複合体を指す場合がある。

3. さらに広義には、細菌や古細菌あるいはミトコンドリアなどの細胞小器官が持つゲノムを含めて染色体と呼ぶこともある。ウイルスのゲノムも染色体と呼ぶ場合がある。

核を持つ真核細胞では、1.の定義で十分な様だが、核を持たない原核細胞に対してはより広義の定義が必要だろう。染色体はDNAをセットとして遺伝情報を伝える大事な役目を果たしているんだろう。

染色体の構造

染色体の構造

染色体の最も基本な構成要素は、DNAとヒストンである。分裂期の染色体は一対の姉妹染色分体から構成され、それぞれの染色分体には長いDNA一分子が含まれている。DNAは酸性であり、塩基性タンパク質のヒストンとの親和性が高い。DNAとヒストンの重量比は、ほぼ1:1である。

染色体の最も基本的な構造はヌクレオソームである。4種のコアヒストン(H2A, H2B, H3, H4)が2つずつ集まってヒストン8量体を形成し、146塩基対の2重鎖DNAを左巻きに巻きつける(DNA超らせんの項参照)。ヌクレオソームとヌクレオソームをつなぐDNAはリンカーDNAと呼ばれ、そこにはリンカーヒストン(ヒストンH1など)が結合する。ヌクレオソーム構造はさらに凝集して直径30 nmの繊維を形成すると考えられているが、その構造についてはいまだ定説がない。分裂期にはいると、光学顕微鏡下で観察可能な棒状の構造体(第一の定義における染色体)に変換される。この染色体凝縮過程には、コンデンシン複合体やトポイソメラーゼ II が関与する。

クロマチン(染色質)には、大きく分類してユークロマチン (euchromatin) とヘテロクロマチン (heterochromatin) の二種類がある。ユークロマチンはクロマチン構造がゆるまっており、転写されている遺伝子はこの部分に多く存在する。ヘテロクロマチンは密に凝集しており、この領域ではあまり転写が起きていない。ヘテロクロマチンは更に次の二つに分類することができる。遺伝子の発現はほとんど見られない構成的ヘテロクロマチン (constitutive heterochromatin) と、条件によっては遺伝子の発現が見られる条件的ヘテロクロマチン (facultative heterochromatin) がある。前者は主にセントロメア付近にあり、この領域の DNA は繰り返し配列に富む。

分裂期の染色体は一対の姉妹染色分体からなる。染色分体どうしがより強固に接着している領域はセントロメアと呼ばれる。分裂期にはセントロメア上に形成されるキネトコアに微小管が結合し、染色分体を両極へ牽引する。セントロメアをはさんで長い側を長腕、短い側を短腕という。染色体の末端部はテロメアと呼ばれる特有の構造をしている。

分裂期の染色体は一対の姉妹染色分体からなる。染色分体どうしがより強固に接着している領域はセントロメアと呼ばれる。分裂期にはセントロメア上に形成されるキネトコアに微小管が結合し、染色分体を両極へ牽引する。セントロメアをはさんで長い側を長腕、短い側を短腕という。染色体の末端部はテロメアと呼ばれる特有の構造をしている。

染色体にはヒストンの他にも多くのタンパク質因子が結合している。RNAポリメラーゼのような基本転写因子と呼ばれるタンパク質複合体や、特定の遺伝子座に結合しその遺伝子の発現を制御するもの、クロマチンの状態を維持または変化させるものなどがある。また、トポイソメラーゼと呼ばれる一群の酵素は、DNA超らせん状態を制御する。染色体の高次構造を制御する因子の中で代表的なものには、染色体凝縮に関わるコンデンシンや姉妹染色分体の接着に関与するコヒーシンがある。

有糸分裂の最初のステージ(前期)では、核膜を保持したまま、クロマチンが凝縮を開始する。前中期では、核膜が崩壊し、染色体凝縮がさらに進行する。凝縮の最も進んだ分裂中期では、二つの染色分体(姉妹染色分体)がセントロメアでより強固に結合した形態をとる。細胞の両極から伸びた長い微小管(紡錘糸)はキネトコアに結合する。分裂後期にはいると、姉妹染色分体間の接着が解除され、紡錘糸は各染色分体を細胞の両極に向けて引き離す。(染色体分離)。こうして、最終的に各娘細胞は1セットの染色分体を受け継ぐ。細胞分裂が完了すると、染色分体は再び脱凝縮して細胞核内に収納される。

有糸分裂の最初のステージ(前期)では、核膜を保持したまま、クロマチンが凝縮を開始する。前中期では、核膜が崩壊し、染色体凝縮がさらに進行する。凝縮の最も進んだ分裂中期では、二つの染色分体(姉妹染色分体)がセントロメアでより強固に結合した形態をとる。細胞の両極から伸びた長い微小管(紡錘糸)はキネトコアに結合する。分裂後期にはいると、姉妹染色分体間の接着が解除され、紡錘糸は各染色分体を細胞の両極に向けて引き離す。(染色体分離)。こうして、最終的に各娘細胞は1セットの染色分体を受け継ぐ。細胞分裂が完了すると、染色分体は再び脱凝縮して細胞核内に収納される。

DNAとRNA

ヌクレオチドの分子模型を作ってみました。NH2はブロックが足りなくて青玉で代用。DNAは五炭糖がデオキシリボースだけど、RNAはここがリボースとなっている。違いは、糖の-Hが-OHに入れ替わっただけ。

ヌクレオチドの分子模型を作ってみました。NH2はブロックが足りなくて青玉で代用。DNAは五炭糖がデオキシリボースだけど、RNAはここがリボースとなっている。違いは、糖の-Hが-OHに入れ替わっただけ。

光合成とは?

色々なサイトの質問箱には、時々、「光合成とは何ですか?」という質問が寄せられるらしい。これは、答えるのが簡単そうで、実は、非常に難しい質問のようだ。なぜ難しいかというと、はっきり言ってまだよく分かってないからだ。

小中学校レベル

今の子どもが最初に光合成に出会うのは、もしかしたらゲームの世界でのことかも知れません。ポケモンの世界では、草タイプのポケモンは「こうごうせい」という技を使って体力を回復することが出来る。小学校の理科では、必ずしも光合成という言葉を習うとは限らないようですが、植物の葉が太陽の光を受けてデンプンなどの養分を作ることは習う。そして、その働きを光合成というのだということは中学の理科ではっきりと習います。ですから、小中学校のレベルでの答えであれば、光合成とは「植物が光によってデンプンなどを作る働き」であることになります。でも、どうやって? これが分かれば人工的に光合成を行うことも可能だ。将来人類が宇宙で暮らすなら不可欠な技術となる。

**葉緑体(Chloroplast)=光合成をおこなう、半自律性の細胞小器官

高校レベル

高校レベル

中学の教科書では、なぜなのかという理由は述べられていないのですが、水と二酸化炭素が光合成に必要で、酸素が発生することがさらっと触れられます。そして、高校になると、光合成により水が分解されて酸素が発生し、二酸化炭素が固定されてデンプンなどの有機物になる、というメカニズムが説明されます。つまり、高校のレベルになると、光合成とは「植物が光によって水を分解して酸素を発生し、二酸化炭素を有機物に固定する反応」ということになります。メカニズムの説明はあったかな。水に光を当てても分解はしない。電気分解というのはあるかも知れないが。

高校でも細胞レベルでは、葉緑体(上図)の中で光合成が行われることは教えられるか。

大学レベル

ところが、大学になると、光合成細菌というものが出てきます。光合成細菌は、小学校のレベルの光合成の定義である「光によってデンプンなどを作る働き」は持っているので、名前にも「光合成」がついているのですが、実は、水を分解して酸素を出す、という部分を行ないません。つまり、高校のレベルの光合成はしないのです。草や木が水H2Oを分解して酸素O2を発生する代わりに、光合成細菌は、例えば硫化水素H2Sを分解して硫黄Sを作ります。この場合、酸素や硫黄は光合成をする生物にとっては不要なものなので、細胞の外に捨てます。重要なのは残った水素H(物質を還元する力)なので、それを得ることができれば、残りが酸素であろうと硫黄であろうと構わないのです。つまり、大学のレベルでは、光合成とは「光によって環境中の物質から還元力を取り出し、その還元力によって二酸化炭素を有機物に固定する反応」ということになります。出来た有機物を燃やして(酸化して)エネルギーを得るのか呼吸だね。

大学院(?)レベル

大学院で何を教えるかは大学によってバラバラですから、大学院レベルという言い方がよいかどうかは別として、さらに専門的になると光合成とは何かもまた変わります。世の中には独立栄養化学合成細菌という生物がいます。この生物は、無機物の酸化還元のエネルギーを利用して生育することができ、有機物もなければ光もない条件で生きていけるという生物です。光を使わないわけですから、もちろん光合成はしないのですが、有機物を作る反応には光合成と同じように二酸化炭素を使います。さらに言えば、カルビン回路という光合成の二酸化炭素固定経路と全く同じ回路を二酸化炭素の固定に使っている種類もあるのです。つまり、先ほどの光合成の定義のうち「二酸化炭素を有機物に固定する反応」という部分は、別に光合成にだけあるものではなく、化学合成にも共通の反応なのです。

では、なぜ、有機物の固定反応が光合成の一部とされてきたのでしょうか。それは、光合成生物が光のエネルギーを利用して作り出す還元力とエネルギーが二酸化炭素の固定に使われるからです。ところが、生物の体の中で、光合成によって得た還元力とエネルギーを使うのは、二酸化炭素固定だけではありません。例えば、窒素同化、硫黄同化といった代謝系も、みな光合成の還元力とエネルギーを使っているのです。とすれば、二酸化炭素固定だけを光合成として、残りの代謝系を光合成からはずす理由はないことになります。つまり、光合成の最後の定義は、「光合成とは、光のエネルギーによって環境中から還元力を取り出し、その還元力とエネルギーを用いて行なう代謝系を全て含む反応」ということになります。このように定義した場合、事実上、光合成生物の細胞の中のほとんどの反応は、窒素代謝であれ、硫黄代謝であれ、すべて光合成と考えるべきであるということになります。光合成というのは、光合成生物にとって、いわば「生き方」なのだと思います。光合成生物が「光のエネルギーを使って生きる」という選択をした時に、細胞内のほとんどの反応は、光合成として位置づけられることになったのでしょう。光合成とは「植物の生き方」なのです。でも、こういう説明されてもますます分からなくなってしまいます。

光合成とは本当は大変難しい反応のようです。未だに大量の海水と太陽光で人工光合成を行うことは実現していません。でも、生物の生きる力は総て化学反応で説明できるはずなんです。

まず、水が分解されて水素(H2)と酸素(O2)が出来ます。水が分解するにはエネルギーがいりますが、太陽光を利用するのが光合成。初期の生命は他の化学エネルギーを使っていたようです。また、初期の生命は水の代りに硫化水素(H2S)も使っていたようです。酸素も硫黄も周期律表では同じ族で最外核電子は伴に6個で似たような化学的性質があります。

エネルギーを貰って水素を還元して、出来た水素を酸化(硫黄と化合することも酸化)してエネルギーを得る。これが基本の反応なのか。

水素原子の還元力(エネルギー)は、二酸化炭素の固定に使われということらしいです。炭素は生命体を構成する主要な元素。二酸化炭素から有機物が合成されるようですが、光合成では副産物として酸素が発生するということで、これが原始の生命達にとっては大変有毒だったらしい。原始の生命は酸素を発生しない水素原子の還元力を利用していたらしいことも分かっており、今でも地球環境の片隅でしっかり生存しています。

光合成として、水と二酸化炭素からブドウ糖が造られると仮定すれば、

6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2 (1)

のように書くことが出来、水素に変わって炭素(C)が還元されたことに。ブドウ糖をエネルギーとして燃やせば(酸化すれば)、

C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O (2)

(1)と(2)は反応の向きが反対なだけなので、(1)ではエネルギーを外界からもらい、(2)ではエネルギーを放出することに。(1)と(2)を見れば分かる通り、水素の酸化数は変化しておらず、(1)では炭素が還元(C:6×(+4)→6×0)されており、(2)では炭素が酸化されています。

上の(1)と(2)の化学式は、分かり易いのですが、実際には相当複雑なようだ。

ルイセンコ学説

ルイセンコ学説は、ソビエト連邦の時代に社会主義国家を支配した重要な生命観。本来は生物の進化に関する仮説だったのが、いつの間にか政治思想に転嫁し、社会主義国家の経済破綻に大きな寄与をしたようだ。

事の始まりである。ルイセンコ論争とは、環境因子が生物の形質の変化を引き起こし、その獲得形質が遺伝するという考え。生物が進化していくことは認めているのでダーウィンの進化論を否定している訳ではない。その点はキリスト教原理主義のような進化論を否定する論とは一線を画す。メンデルのよって証明された遺伝の法則。親の形質を子が受け継ぐ。でも、せっかく新しい性質を親が獲得しても子に伝わらなければ進化という現象は起こりえない。ダーウィンの先輩にラマルクという偉人がいた。彼の基本命題は、「獲得形質は遺伝する。」というもの。このことは、遺伝の研究をしていた学者たちに猛反撃を受ける。要は、あなたがジムで筋トレすれば、あなたの孫はマッチョマンになるか。今では、「獲得形質は遺伝しない。」と言うのが科学界の常識だろう。

しかし、あなたが猛勉強して音楽家として有名になれば、自分の子供にもピアノを習わせたり、いい先生に着けたり努力するので、その結果音楽一家といったものが形成されることもあるという事実もある。だから、全く否定される考えでもなさそうだ。

ルイセンコの学説はヨシフ・スターリンによって支持されたため、政治運動に転化してしまう。当時のソ連の生物学会ではルイセンコの学説に反対する生物学者は処刑され、強制収容所に送られるなど粛清された。更には他の学問に飛び火して、その結果、多くの学者が、反革命的ブルジョワ思想の持ち主をして公職から追放され、シベリアなどに流刑となったりしたと言われる。スターリン失脚後もフルシチョフもこの考えを支持していたので、ルイセンコ主義は1920年代末に始まり、1964年に公式に終焉した。ルイセンコはレーニン全ソ連農業科学アカデミーの長として活動した。ルイセンコ主義は1920年代末に始まり、1964年に公式に終焉したとされている。

ルイセンコ主義の疑似科学的発想は獲得形質の遺伝性を仮定していた。ルイセンコの理論はメンデル遺伝と「遺伝子」の概念を否定し、自然選択を否定することでダーウィン進化論から逸脱した。ルイセンコ主義は育種や農業において並外れた進歩を約束したが、それらが実際に起こることはなかった。後天的に獲得した性質が遺伝されるというルイセンコの学説は努力すれば必ず報われるという全体主義国家には都合のよい理論でもあるが、マルクス主義のマルクス自身がダーウィンの進化論(ラマルク的な)の影響を強く受けていた(彼の友人のエンゲルスが証明している)とも言われており、マルクス主義とは相性が良かったのかもしれない。

スターリンの思想は、中国に飛び火して、毛沢東による文化大革命を引き起こす。北朝鮮の「主体思想」とやらもその影響らしい。その結果、これらの思想に汚染された国では、著しい農業生産の低下と経済の停滞を引き起こすことになったという事実は忘れてはならない。

白雪姫と7人の小人達

物語の舞台はかなり大昔のこと。一人の少女が森の中へ逃走する。理由は分からないが何か命の危険があったのでしょう。一人で逃げても当時の森は、野生動物もいて大変危険。でも、更に危険な存在は一人暮らししている人間がいる場合だ。彼らは魑魅魍魎(ちみもうりょう)、鬼、悪魔、魔女だのと呼ばれて人々から恐れられているが、実は彼ら自身が逃亡者、見知らぬ人と出会うとつい本能的に敵意をむき出しにして攻撃してしまう。

幸い、森には優しい先住者がいた。7人の少年の兄弟達だ。彼等も何らかの理由で森の中に逃げ込んで来たのだろう。しかし、兄弟が力を合わせることで森の中に生活の場を確保したようだ。

何故、彼らは小人といわれるのか。背丈は当時の人類の標準から言えば、やや低いかも知れない。それよりも、手足が細く、全体に華奢な体つき。生格も温和で人懐っこい、また非常に好奇心が強い。おしゃべりが大好き。いわば子供っぽい性格であった。

だから、7人の兄弟たちは少女を大歓迎で受け入れて、仲間の一人に加える。グループは8人になり、少女は母親役、姉、妹、友人とすべての役割を一人で引き受ける。以後、少女の名をエバと呼ぶことにしよう。

彼等の住む世界は8人だけが総てで、それ以外は異次元空間の野蛮人の住家だ。だから、彼らは世界を存続させるため、自分達の子孫を作ることを考えたであろう。ある日、エバは兄弟たちの一人の愛を受け入れる。また、同時に他の兄弟たちの愛も公平に受け入れる。子供が無事生まれる。エバは、また同じように次の子も身ごもる。世界の平和のためなら父親が誰かは不明の方がいいに決まっている。子育てだってみんなで協力してやればうまく行く。

こうして、彼らの子供たちが更に次の子供たちを造る。子供は世界の財産だ。誰が親かは関係なく公平に育てられる。例え拾ってきた外の世界の捨て子でも、珍しい客人として大事に育てられた。こうして一族は見る見る間に大家族に発展した。

最終的に7人の兄弟達と1人の少女の純粋な愛と勇気、集団への帰属意識、知的好奇心等が結局、周囲の類人猿たちを駆逐して新しい種族をの世界を造り出したのでしょう。最後に愛は勝つということですか。

エバの家族は、その後大発展して、生まれ故郷を後にして、地球のあらゆるところに住むようになりました。でも、彼らの「世界は一つ、人類は皆兄弟」という理念が失われ、互いに相争うようになって来たという問題も発生しています。

エバが生きていた時代、まだ衣服は発明されなかったようだ。エバは、その成熟した美しい体を、7人の兄弟たちに四六時中晒していたと思われます。寒い冬には当然肌を寄せ合い、他の兄弟達がしているように互いに性器にも触り合うぐらいのことはしていたでしょう。性交はエバがOKならいつでもOK。人は当時絶滅の危機にあったのですから、子孫を効率良く残すことは遺伝子にとっては最大の課題。セックスを繁殖以外の目的、娯楽やコミュニケーションの手段として使うのは、類人猿としては人だけかと思いきや、ボノボにもそのような行動がみられるらしい。しかし、これも間接的に繁殖を増やす手段にもなっているので遺伝子の技としては辻褄が会っているかも。

コロナに続くもう一つの危機──アフリカからのバッタ巨大群襲来

東アフリカで大発生したバッタの大群が、海を越えて中東、さらに中国やインドに迫っている。国連の食糧農業機関はその大発生の規模を「70年に一度」のものとも表現している。これによって懸念される食糧不足は人道危機であるばかりか、新型コロナの影響を受ける日本の経済をさらに揺さぶりかねない大災害になる可能性が大きい。

東アフリカで大発生したバッタの大群が、海を越えて中東、さらに中国やインドに迫っている。国連の食糧農業機関はその大発生の規模を「70年に一度」のものとも表現している。これによって懸念される食糧不足は人道危機であるばかりか、新型コロナの影響を受ける日本の経済をさらに揺さぶりかねない大災害になる可能性が大きい。

欧米・日本のマスコミは、新型コロナばかりに報道を集中して、ひたすら対岸の火災視しを決め込んでいるが、アジア諸国・アフリカ諸国はそれどころでない大危機に直面しているらしい。下手をすると数億の民が飢え死にする。インドも中国も今対策におおわらわなようだ。

中国政府は3月1日、地方政府にバッタの来襲に備えるよう通達した。それに先立って、2月末から西隣のパキスタンにも、バッタの大群による農作物などへの蝗害(こうがい)を防ぐための専門家チームを派遣している。パキスタンは中国の「一帯一路」構想にとって最重要拠点の一つだ。その意味で、この支援は不思議でない。

中国政府は3月1日、地方政府にバッタの来襲に備えるよう通達した。それに先立って、2月末から西隣のパキスタンにも、バッタの大群による農作物などへの蝗害(こうがい)を防ぐための専門家チームを派遣している。パキスタンは中国の「一帯一路」構想にとって最重要拠点の一つだ。その意味で、この支援は不思議でない。

しかし、いうまでもなく中国政府は新型コロナ対応に追われている。その中国を突き動かすバッタの大群は東アフリカで大発生し、アジアにまで飛んできたもの。

乾燥地帯に暮らすサバクトビバッタは、基本的に日本にはいない種類。生息環境の変化などに応じてサバクトビバッタには普段おとなしい孤独相と集団で行動する群棲相がある。群棲相になると、風に乗って1日に100〜200キロも移動しながら、行く先々で穀物や果物を食い荒らす。移動した跡には緑のものは総て無くなっている。1平方キロメートルに集まるサイズの比較的小さな群でも、1日あたりで人間3万5000人とほぼ同じ量を食べるといわれる。

新型コロナが問題になり始めていた2月2日、東アフリカのソマリア政府はバッタの大量発生で食糧危機が発生しつつあると緊急事態を宣言。これと前後して、バッタの被害は東アフリカ一帯に広がり、国連の食糧農業機関(FAO)はソマリアでは25年、隣国ケニアでは70年に一度の危機として緊急事態を宣言した。その後、バッタの大群は紅海を越えてアラビア半島に至り、さらにペルシア湾を超えてアジアにまで飛来するようになっているらしい。

新型コロナが問題になり始めていた2月2日、東アフリカのソマリア政府はバッタの大量発生で食糧危機が発生しつつあると緊急事態を宣言。これと前後して、バッタの被害は東アフリカ一帯に広がり、国連の食糧農業機関(FAO)はソマリアでは25年、隣国ケニアでは70年に一度の危機として緊急事態を宣言した。その後、バッタの大群は紅海を越えてアラビア半島に至り、さらにペルシア湾を超えてアジアにまで飛来するようになっているらしい。

3月6日段階で、FAOは東アフリカ8カ国、中東5カ国、南アジア2カ国(アフガニスタン、パキスタン)で新たな群を確認している。

このうち、パキスタンの北東には中国の新疆ウイグル自治区がある。つまり、バッタの大群は西からの風に乗って中国にも押し寄せる可能性がある。先述の中国のパキスタンに対する支援は、単に外交的な関係に基づくものではなく、いわば自己防衛のための水際対策でもあるのだ。

サバクトビバッタはこれまでにもしばしば大発生してきたが、今回の場合、昨年末に東アフリカ一帯で雨量が多かったことが原因とみられている。ところで、東アフリカではサバクトビバッタの産卵シーズンだった昨年10月から11月にかけて、降雨量が例年の約3倍に達したといわれる。これが地球温暖化の影響によるものかは、いまも科学者が研究中だ。

ともあれ、この大雨がサバクトビバッタの大発生を促したとみられるのだが、これに対して各国も無策というわけではない。イギリスの支援で設立されたアフリカ天候気象情報センターではスーパーコンピューターを用いてバッタの行動範囲などを計算し、この情報に基づいて、時に軍隊まで動員しながら、アフリカ各国は効率的な駆除を試みている。

しかし、それでもバッタの大群は各地に飛散し続けており、それは大きな被害をもたらし得る。2003年から2005年にかけても、アフリカや中東の20カ国以上でサバクトビバッタによる蝗害が広がった。この時のFAOの報告書によると、対策のためにかかった経費は総額4億ドルを上回り、西アフリカ6カ国だけで838万人が食糧不足などの影響を受けた。

前回より各国の手が回らない状況は、バッタの大群にとって勢力を広げやすくする要因になる。いわば新型コロナがバッタ被害を助長していることになる。

対応が間に合わなければ、その影響は各方面におよぶ。アフリカから中東にかけてはテロが横行し、紛争の火の手が各地であがっているが、食糧不足による社会の混乱はこれに拍車をかけかねない。

そのうえ、今回はアジアも無縁ではない。2003〜2005年の場合、最終的にはサウジアラビアなどアラビア半島でもサバクトビバッタの来襲は確認されたが、それまでに1年以上の月日を費やした。発生したのが西アフリカで、中東に達するまで距離と時間がかかったからだ。しかし、今回は東アフリカが発生源のため、15年前より早くアラビア半島を通過し、すでにアジアにその影をみせ始めている。

アフリカと比べても人口過密なアジアでバッタが農作物を奪えば、食糧危機が発生するリスクはさらに高い。そのため、例えばパキスタンと隣接するインドでは、政府がドローンや殺虫剤などの調達を強化している。また、インドはもともとパキスタンとの間でカシミール地方の領有を巡って緊張が高まっていたが、バッタの来襲を受け、協力に向けた協議を進めている。気候などの問題から、サバクトビバッタが日本にまで飛来してくる可能性は低いとは考えられている。しかし、サバクトビバッタは紅海を飛び越えて東アフリカからアラビア半島へ渡ってしまった。日本海もやってみないと分からないかも。なんせ海に浮かんだ自分達の死骸を飛び石に海峡を越える凄技も持っているらしい。

しかし、今回の大発生は人道危機であるだけでなく、日本にも直接かかわり得る。アジアは中東やアフリカと比べて日本経済により緊密に結びついており、この地域で生産が滞れば、ただでさえ新型コロナでダメージを受けている日本のサプライチェーンは今よりさらに停滞しかねない。

旧約聖書には、神の怒りに触れた古代エジプトで、病気の蔓延やバッタの大発生といった災禍が相次いだという記述がある(出エジプト記)。これを踏まえて、欧米メディアのなかには「世界の終わり」といったセンセーショナルな見出しを煽るものさえある。

欧米メディアは、そこまで分かっていたのか。日本ではほとんど報道がなかったのに。

バッタの来襲で食糧事情が悪化すれば、新型コロナですでに高まっていた国家間の緊張がさらに高まることは想像に難くない。少なくとも、バッタが日本にまで来なければ無関係、といえないことは確かなのである。新型コロナとはソロソロ和解し共存の道を模索し次の作戦を練らなければ大変だ。

【追記】

つい数日前、朝日新聞にインド政府から日本の農機具メーカーに大量の殺虫剤噴霧装置の発注があったと書かれていた。新聞によるとインド政府はコロナ対策用に大量の消毒剤を散布するためと書かれていたけど、どう見てもバッタ対策だよね。コロナ対策でなんで農機具メーカーなんだ。インド政府も中国政府も隣国パキスタンの飛蝗(バッタ)対策に大わらわ。コロナどころの騒ぎでないはず。アフリカもそうだろう。国連によると既に、1300万人が深刻な食糧不足に直面しているとのこと。

食糧危機で大量の餓死者が発生しかねない大事件だ。ニュース番組で警官隊が住民を制御している映像、あれもコロナでなくバッタの被害なのでは。欧米のメディアは何でもコロナのせいにしたがるが。日本のメディアはマスクした状態。(2020.5.3)

【追記2】

東アフリカからインドにかけて増殖を続けるサバクトビバッタとは別のバッタの大群が、出現した。場所は、中国からラオスにかけての東南アジア地域。バッタの種類は「黄色角竹バッタ(Yellow-Spined Bamboo Locust:YSBL)。竹やバショウ、イネ科の植物等を食い尽くす。先週末までラオスとの国境を超えて、中国の雲南省普洱(プーアル)市に侵入した。

雲南省普洱市林業・草原局によると、国境を超えて侵入したバッタは、約6600haにわたって展開。すでに26haの草原等を食べ尽くしたとされる。周辺の勐腊県(Mengla)などにも急速に拡散している。地元では、バッタの飛来を食い止めるためにドローン等を活用した防除作業を実施しており、すでにドローンによる農薬散布は500回以上、実施しているという。

2018年にもラオスやベトナムでYSBLの大量発生が観測され、農作物等に大きな被害が出ている。温暖化の影響で大量の雨を伴う暴風雨の発生が相次ぐと、バッタの大量発生も促されるという。温暖化の加速による生態系異変の一つとみられる。

アフリカ・インド等に展開しているサバクトビバッタは土色だが、YSBLの体の色は緑色で、明るい赤色の羽をもつ。一つの群れが4000万~8000万匹の大群で構成され、一日に70マイル(約112km)以上を飛行する。この規模のバッタの大群の食欲は、一日に人間300万人分が食べる量と同量に相当するという。

【追記3】

アフリカ、アジアだけでなく南米でも大繁殖──「地上の約20%がバッタ巨大群に襲われる」

アフリカ、アジアだけでなく南米でも大繁殖──「地上の約20%がバッタ巨大群に襲われる」

三大陸に広がるバッタ巨大群

1月下旬に東アフリカで発生したサバクトビバッタの大群は、各地で繁殖を繰り返しながら、海を超えてアジアでも勢力を広げている。

インドでは北西部から侵入したバッタの大群が農作物を食い荒らしながら、6月末までに首都ニューデリー近郊に迫っている。また、標高が高く、気温が低いため、これまでバッタの襲来が少なかったネパールでも、すでに1100ヘクタールの農地が被害を受けている。

ところが、アフリカとアジアだけでなく、南米でもバッタが大繁殖している。

その発生源はパラグアイとみられ、5月21日にはアルゼンチンのサンタフェにバッタの大群が出現した。今後、周辺のブラジルやウルグアイにも拡大する恐れがある。

世界全体で食糧価格が高騰する恐れ

各国の政治、経済がコロナで混乱するなか、三大陸に広がるバッタの大群は、人間社会に大きな悪影響を及ぼすとみられる。その第一が、食糧危機だ。

すでにコロナによって各国の農業や流通には大きな影響が出ている。国内の食糧不足への懸念から、輸出を制限する国が増えていることは、これに拍車をかけている。

国連の食糧農業機関(FAO)は、このままでは地球の土地の約20%、世界人口の約10分の1がダメージを受けると警告している。東アフリカやアジアなどではすでに食糧価格が上昇しているが、このうえ南米でもバッタの被害が拡大すれば、影響はより深刻なものになるとみられる。ブラジルやアルゼンチンは世界屈指の穀物輸出国だからだ。アトラスによると2018年の全世界におけるトウモロコシ輸出額のうち、ブラジルは12.6パーセント、アルゼンチンは12.3パーセントを占める。

つまり、このままバッタの被害が拡大すれば、バッタが直接やってこない土地の食糧価格にも影響を及ぼしかねない。

オオカミとの共存

オオカミという動物、人狩猟採集生活をしていた時代からずっと、ある時はライバルとして、ある時は友人として数十万年以上もの長い間共生して暮らしてきました。多分日本の縄文時代もそうだったのでしょう。オオカミ=大神という名がそれを示しています。

オオカミという動物、人狩猟採集生活をしていた時代からずっと、ある時はライバルとして、ある時は友人として数十万年以上もの長い間共生して暮らしてきました。多分日本の縄文時代もそうだったのでしょう。オオカミ=大神という名がそれを示しています。

共に、社会的生活を営み、知能の高い動物として、人と共同して狩りをし、ある時は餌を横取りして奪い合い(分け合って)、どちらも変動する地球環境に適合してきました。今、人の方が優勢に見えるのは、たまたま環境の変化が人に有利に働いただけ。つまりヒトの方がラッキーだっただけ。でも、ずっと仲良くやってきました。

農耕や畜産を行うようになって、人はオオカミを害獣として敵視するように。今ではオオカミは絶滅危惧種。ところが、どっこい。彼等は、今犬(イヌ)になって、世界中の人々に愛されるように。犬の先祖は、オオカミであったことは間違いなさそうです。野生化した犬は、オオカミ以上に危険な猛獣で、人や家畜、自然の中の希少な野生動物達を襲います。実は、家で飼われている猫も、自然界の鳥達をこっそり襲っていることも今問題になっている。家畜化しても生き物としての本質(遺伝子)は変わっていないらしい。

動物の進化の物語は、本当に不思議で面白い。敵対している2つの種の中にも、「仲良くやろうや」という遺伝子を有した個体が紛れ込んでいるらしい。牙を向いて近寄って来るオオカミは当然追い払われる対象になるけど、尻尾振って友好的な近づいて来れば、餌でもくれてやろうかとなる。ヒトの側もオオカミの鋭敏な鼻を利用できれば狩の際の重要な助けにもなる。家畜の起源は共存共栄が始まりだったようだ。高度な知性を持った哺乳類同士は例え異種間でも心の会話が成り立つらしい。家畜化が可能な哺乳類は、その先祖が「仲良くやろうや」という遺伝子を持っている個体に限られるらしい。例えば、キツネは犬と親戚だから犬と同じように家畜化可能。でも、でも馬は家畜化されたが、シマウマは難しいようだ。

いま、人は感染症という敵と戦っています。感染症は眼に見えない、微生物によって引き起こされてきました。感染症で死ぬということは、オオカミや猛獣に襲われて死ぬことに良く似ている。しかし、相手側の知性が見えないだけに対応が難しそうだ。ただ、基本的には共存共栄を図る以外に解決策はなさそうだ。微生物とヒトが戦ってどちらか一方が勝って、他方が絶滅するというシナリオを描くことは不可能だ。

そもそも、感染症を起こす微生物を言うのは、宿主となる人や動物がいないと生存できない。初めから共存共栄が前提の生き物だから。だから、最終的には多くの人類が感染を終了し、耐性を持つようなって、細菌等は共存することに成功する。その過程では多数の人達が犠牲になっている。

オオカミや猛獣が恐ろしければ、頑丈な柵を拵え、その中に籠っていれば安心だ。でも、水や食料を確保するためには外出することは不可欠だ。その間、幼児や障碍者は家の中にかくまっておく。オオカミだって自分の子供達は人間に見つからない隠れ家にかくまう。お互い様だ。でも、どこにいようと猛獣達に狙われて食べられる確率は零には出来ない。基本的に被害者は単に運の悪い人ということで、皆に惜しまれながら亡くなる。

オオカミや猛獣が恐ろしければ、頑丈な柵を拵え、その中に籠っていれば安心だ。でも、水や食料を確保するためには外出することは不可欠だ。その間、幼児や障碍者は家の中にかくまっておく。オオカミだって自分の子供達は人間に見つからない隠れ家にかくまう。お互い様だ。でも、どこにいようと猛獣達に狙われて食べられる確率は零には出来ない。基本的に被害者は単に運の悪い人ということで、皆に惜しまれながら亡くなる。

感染症もそうだろう。多少人との接触を減らすことは可能でも、毎日の活動を止めることは不可能だ。多少とも金銭的に余裕のある人は遠隔地へ避難することが出来るぐらいだろう。

感染症の流行は、ある意味、洪水や火山、冷害、旱魃等の自然災害と似ている。避難することは出来ても、発生を食い止めることは出来ない。避難した人には水や食料等生活物資の総てが行政やボランティアから支給されることが前提だ。

14~19世紀まで、ペストは世界中に蔓延して多くの命が失われた。西欧では都市によっては人口の1/3~2/3が失われたという。荒廃した社会経済は生き残った人々で急速に対挙げられた。産業革命や資本主義の興隆はペストのおかげという人もいる。

感染症の恐怖は、伝統社会では今ほどは無かった。運の悪い人が亡くなった。自動車や飛行機が事故の危険があるからと言って乗らない人はいない。大事な仕事で人と会うのを取りやめる人もいない。ひたすら対症療法で治まるのを待つまでだ。

感染症の恐怖は、人類の都市化とグローバル化で指数関数的に拡大した。人口も指数関数的に拡大したのだから当然だが。感染症の中でも、現在問題となっているのは、ほとんどがウィルス由来のものだ。RNAやDNAなどの遺伝子のかけらのようなものがタンパク質の衣をまとっただけの生命と言えるのかどうかも分からない奇妙な物質。感染の拡大は不可僻なものならいずれ人類との共存の道を選ぶしかない。選択肢は1.ゆっくりと感染を進めるか、2.自然のままに任せるか。どちらかしかない。

いま、西欧社会では、「オオカミが来た。」といって、国民に絶対感染させない策を強制しているようだ。報道でも感染者数だけが独り歩きしている。自然のままに任せれば、致死率が1%??。多くの命が失われる。感染をゆっくり進めれば問題は先送りできる時間は稼げるが、何時までたっても収束しない。

国民に感染を真に食い止めることが可能なのは、医療関係者のみ。その他大多数の国民は仕事もしないで避難所で待機。医療関係者と言っても、実際に法的に対応できる医師は極めて限られている。既に医療崩壊。だから、国民も怖くて感染できない。

新型コロナは、本当にオオカミ何でしょうか。でも、オオカミだって1万年の歴史で犬に変化し共生することに成功した。

国民大多数が、仕事を放棄してお金や食料を行政から支給されるようなやり方は、持続不可能。国民全部がパンとサーカス(マスクと自宅待機)を望んでいる状況では国は破綻する。でも、今の政府はお金なんて印刷すればいくらでもできると考えているようだ。

キツネがペットになる日

キツネは哺乳綱(食肉目=ネコ目)イヌ科イヌ亜科と分類されており、犬とキツネはもともと系統的に近い動物だ。でも、今では犬の先祖は狼であったことは確実視されている。オオカミは集団で狩りをする。人と同じ社会生活の動物。一方のキツネは単独で行動する。でも、人懐こいキツネを代々掛け合わせる品種改良を続けていると、抱き上げても喜ぶような人懐こいキツネを造り出すことに成功したのだ。一方、凶暴な性格のキツネを代々掛け合わせて行けば、凶暴な性格のキツネを造ることも出来ることも分かった。この研究は以前NHKでも紹介されていたが、シベリアにある遺伝研究所の動物の家畜化の研究プロジェクトの一環として今でも研究が続けられている。

もともと、この研究所はドミトリー・べリアエフという高名な遺伝学者によって創設されたもので、動物の家畜化に関する研究では世界のトップランナーなのだ。ソビエト連邦の時代は、非常に特殊な事態がいくつも絡まり、生物学の世界では正当な考えとされていた遺伝の考え方が、ブルジョワ反動的世界観と結びつけられ、多くの学者が追放され、処刑されたり強制収容所の入れられたりと大変な時代となったらしい。

この責任は、当時台頭してきたトロフィム・ルイセンコという新参の農学者にあったとされている。しかし、真の原因は当時のソ連の指導者ヨシア・スターリンが直面した深刻な食糧不足にあったようだ。急激な農業の集団化を強制的に実施したことが大飢饉の原因だった。スターリンには何としても食料不足を解消する手段が欲しかったようだ。鉄のカーテンの向こうからの援助も期待したくない。標準的なメンデル遺伝学では改良小麦など、到底ありそうもない突然変異を期待しないと不可能だ。遺伝学者たちが、首を縦に振らない中、この新参の農学者が、適切に環境要因を操作すれば遺伝的性質が望ましい形質を持つような方向付けが可能だと主張し、スターリンがぞっこん惚れて飛びついたの実態のようだ。後継者となるフルシチョフにも多少の影響を与えたようだ。

しかし、ルイセンコの考えが間違っていたのか、それを元に実施された方策が不適切だったのが、更にもっと別な経済的な要因があったかは分からないが、ソ連邦の農業生産は結局向上せずに、ソ連邦は崩壊してしまう。遺伝の考え方が、ブルジョワ反動的世界観と結びつけられ、多くの学者が追放されたのは、中国の毛沢東思想も同じルーツみたいだ。

ところで、ベリアエフ氏はシベリアに左遷される。しかし、彼は中央の監視が届かないことを逆手に取り、正統な遺伝研究の基地をシベリアに作り上げることに成功する。キツネの研究は、犬の家畜化の過程を解明しようという意図がある。

犬の先祖のオオカミは、人と同じく集団で狩りを行うライバル同士だった。人もオオカミも互いに近くで生活するようになると、狼の中には人間が近づいても平気な個体が出現するようになる。自分が敵意を示さなければ、相手も敵意を示さない。人を見たら唸る狼より餌貰って尻尾振っている個体の方が生き残る率が高い。でも、その結果家畜化された犬はずいぶん体の形も変わったね。この進化は人類が犬を家畜化してからだから、せいぜい1万年以内に起こった変化だ。化石になった骨だけ見たら同じ種とは思えない。と言うより、人が動物を家畜化するまでは、起こりえない変化だ。

動物の家畜化を研究することは、何故生物か進化したかを解明するための重要なヒントを与えてくれる。犬の家畜化は、遺伝子自体はそんなに変化しなくても、その表現形態は大きく変えられる。しかし、いくら人間が努力しても犬は猫には代えられない。遺伝子と言うのは非常に保守的なものだ。犬とキツネが分岐してもその共通先祖の遺伝子はキチンと引き継がれている。つまり、キツネも犬と同様に品種改良してペットに出来る。メンデルの遺伝学では、進化の原動力を突然変異だけで説明しようとしていた。突然変異自体は基本的に遺伝子にとっては迷惑なことだ。いわゆるコピーミス、こんなものが進化の原動力か。でも、いま研究されている遺伝アルゴリズム。適当にコピーミスが発生するのを期待している面もない訳ではない。ダーウィンの進化論。未だに答えの出ていない面白い話題なのです。

ヨーロッパオオカミ

ヨーロッパオオカミはユーラシア大陸に広く分布している。NHKの地球ドラマチックで取りあげられた。日本オオカミは既に絶滅してしまったようだが、ヨーロッパの国々は野生のオオカミを何とか保存し、ヒトとの共生の道を探ろうという努力がなされているようだ。

タイトルは「孤高のオオカミ 3000キロの旅路」。

ルーマニアの森に暮らす雄のオオカミ・スラヴァ。ある日、群れから離れ、旅に出る決心をする。わざと群れの掟(おきて)を破り群れから追い出さる。孤高のオオカミの旅がすさまじい。ルーマニアの森からスペインまで。こんなことが可能なんですね。しかし、この撮影の旅も大変だったのでは。旅の途中のエピソードも面白い。

ルーマニアの森に暮らす雄のオオカミ・スラヴァ。ある日、群れから離れ、旅に出る決心をする。わざと群れの掟(おきて)を破り群れから追い出さる。孤高のオオカミの旅がすさまじい。ルーマニアの森からスペインまで。こんなことが可能なんですね。しかし、この撮影の旅も大変だったのでは。旅の途中のエピソードも面白い。

(1).旅の途中、狩りのパートナーとなるカラスと出会う。カラスは餌となりそうな獲物の位置を空から探知して教える。カラスは餌を一緒に食べることが出来る。カラスも知能の高い鳥、オオカミも相当知能が高い。互いのメッセージを交換し合えることが以外だ。

(2). 生涯の伴侶と出会い二人で旅を続ける。なかなか安住の地が見つからない。多くの森では既に先住者達が群れをつくっている。二人は群れに参加したいと希望するが、群れのリーダーに拒否される。

(3). そして新たな仲間となる若い雄のオオカミと出会い、仲間に入れる。若い雄オオカミは、メスを巡ってのライバルにはならないということ。

(4). 群れをつくるメリット。飢えたスラヴァが一人の時はヒグマの獲物を横取りしようとして失敗する。ヒグマの方が体も大きく当然相手にならない。でも二人で協力するとヒグマを撃退し見事餌を横取りする。前と後ろで挟み撃ちして常に後ろ側から攻撃を仕掛ける。前側のパートナーは威嚇するだけが役割。群れをつくれば1+1が2以上になる。

(5). せっかく仲間に入れた若い雄オオカミは、旅の途中で車道を横断中車にはねられて死亡。毎年世界中で大型の野生生物が心無いドライバーによってひき殺されているという。でも、最後はスペインの地で子供をもうけ、話は終わる。

(6). オオカミはフランスでは絶滅したと思われていた。でも、オオカミはかなりの長距離の旅をするので、今ではフランスにも復活して来たとのこと。

野生生物の観察記としては、「シートンの動物記」が有名だ。かっては、西欧キリスト教社会では、ヒトと動物は異なるので感情とか心のようなものは存在するはずがないと信じられていたようだ。だからシートンの動物記はあまりにも動物を擬人化しているとの批判もあった。しかし、最近は人は動物の一部であり、遺伝子の構造もほとんど変わらないことが分かって来た。群れを作る高等な生物は共感する心、分ちあいの精神が大事だ。生物の多様性を確保するためには、ヒトと野生生物がどのようにうまく棲み分けをするかにかかっている。分ちあいの精神が大切なようだ。

キャメル・ロード

シルクロード。古代からユーラシア大陸の東と西を結ぶ重要な通路だ。ただし「シルクロード」の概念は一義的ではなく、広義にはユーラシア大陸を通る東西の交通路の総称。具体的には、

(1). 北方の草原地帯のルートである草原の道

(2). 中央の乾燥地帯のルートであるオアシスの道

(3). インド南端を通る海の道

の3つのルートをいう。しかし、狭義にはもっとも古くから利用されたオアシスの道を指してシルクロードといいこの方が一般化しているだろう。オアシスの道は中国からローマへは絹、アルタイ山脈から中国へは金が重要な交易品となっていたことから、このルートは「絹の道」あるいは「黄金の道」と呼ばれており、のちに草原の道や海の道が開けるまでは最も合理的な東西の交易路であった。その一部は2014年に初めて「シルクロード:長安-天山回廊の交易路網」としてユネスコの世界遺産に登録されているとのこと。

シルクロードを移動する交通手段は何だろうか。今なら四輪駆動の車だろうが、当時はそんなものは利用できない。馬車を使おうにも砂漠やぬかるみにはまって動けなくなるのが落ちだ。最初は徒歩が主流だったかも知れないが、そのうちに馬の背中に荷物を載せたとも考えられる。でも、実はもっと有効な手段がある。それがラクダの利用だ。

ラクダは人が家畜化した動物の中では最大のもの。例外は東南アジアでの象ぐらい。ラクダは野生の姿から余り形が変わっていない。でも、ヒトコブラクダとフタコブラクダの区別はある。フタコブラクダの方が若干寒冷な気候に強いこと以外、どちらが優れているという訳でもなさそうだ。

なぜ、シルクロードを移動する交通手段として優れているか。まず、ラクダは馬と比べて体が一回り大きい。だから大量な荷物を運べる。生格は我慢強く従順。水や食料の乏しい乾燥地帯でも何日も我慢できる。だからシルクロードはラクダの隊商たちが往復する道だったということだ。ヒトコブラクダは西側に多く、フタコブラクダは東側に多いとされる。中央アジアに行けば、両方のラクダが仲良く草を食んでいる風景を見ることが出来る。

東の中国側からフタコブラクダに積まれた商品は、中央アジアのオアシス都市で、ヒトコブラクダの背中の商品と交換し、また東に帰っていき、西から来たヒトコブラクダの背中に積まれた商品は、同じように東から来た商品に詰め帰られてまた、西に帰っていく。

ヒトコブラクダとフタコブラクダをかけ合わせれば、その子供はどうなる。メンデルの法則が成り立つんでしょうか。ミツコブのラクダが出来る心配は無いようだ。ラクダの隊商達にとってはコブの数はどうでもいい問題なんでしょう。しかし、ラクダの最大の役割は輸送手段なので、車社会になって来て、その役割がドンドン小さくなった行っているようだ。

ラクダは、イスラム圏では戦争にも使われていたようだ。騎兵ならぬ駱駝兵なんて言うのがあって、西欧の十字軍騎兵達は散々苦しめられたらしい。ラクダは馬よりも体が一回り大きい。相手方の馬は恐れをなして逃げ出してしまうらしい。だから、アラビアのベドウィン族などにとっては、ラクダはいまでも大変貴重な財産らしい。

世界の物流が、陸路から海路に転換していったことで、シルクロードの価値は低下してしまった。オアシス都市が衰退し、駱駝が無用の存在になりつつある。

一帯一路(いったいいちろ、拼音: Yídài yílù、英語: The Belt and Road Initiative)は、習近平総書記が提唱した経済圏構想で、史上最大規模のインフラ投資計画と言われている。どうもこの道は、鉄道が主体のようだ。しかし、シルクロードの復活という意味では注目できそうだ。それで、現代版のシルクロードは何を運ぶというのか。情報化時代。東西の人間の交流という面が最も大きな側面でしょう。

シアノバクテリア

藍藻、シアノバクテリア (藍色細菌、cyanobacteria) とよばれることも多いが、地球上に初めて現れた酸素発生型光合成生物(およそ25〜30億年前)のようだ。これによって地球は太陽系でただ一つの大気に酸素を有する惑星になる。

藍藻、シアノバクテリア (藍色細菌、cyanobacteria) とよばれることも多いが、地球上に初めて現れた酸素発生型光合成生物(およそ25〜30億年前)のようだ。これによって地球は太陽系でただ一つの大気に酸素を有する惑星になる。

おそらく藍藻の光合成によって、地球上に初めて酸素と有機物が安定的に供給されるようになったはずだ。これによって最初に大量の鉄鉱石が生成され、いま人類がそれを利用している。でも、海に大量の酸化鉄が沈殿する間は大気中の酸素濃度はそれほど上がらなかったと思われる。

それに続いて大気中に大量に酸素が供給され多くの微生物が絶滅し、代わりに酸素呼吸を行う生物が増加する。また、酸素の大量増加でオゾン層が形成され、地上に届く紫外線の減少から陸上でも生物が住めるようになる。このように地球環境は激変し (大酸化事変とよばれる)、現在へとつながる生態系の基礎が築かれたといえる。

それに続いて大気中に大量に酸素が供給され多くの微生物が絶滅し、代わりに酸素呼吸を行う生物が増加する。また、酸素の大量増加でオゾン層が形成され、地上に届く紫外線の減少から陸上でも生物が住めるようになる。このように地球環境は激変し (大酸化事変とよばれる)、現在へとつながる生態系の基礎が築かれたといえる。

酸素発生型光合成というシステムは、生命の歴史の中で唯1回、藍藻の祖先において誕生した。この酸素発生型光合成能は、細胞内共生 (一次共生) を経て葉緑体の形で真核生物に取りこまれ、多様な真核藻類 や陸上植物 のもととなる。おかげで海や陸の動物達も進化できるようなった。

光合成色素として、緑色のクロロフィルの他に、青いフィコシアニンを多くもつため、青緑色 (藍色) をしていることが多い。細菌の中には、他にも光合成を行うグループが存在するが (光合成細菌と総称される)、酸素発生型光合成を行う細菌は藍藻のみ。

藍藻(blue-green algae)とは、酸素発生を伴う光合成 (酸素発生型光合成) を行う細菌の一群、またはそれに属する生物のことをいう。系統的には細菌ドメイン (真正細菌) に属する原核生物であり、他の藻類よりも大腸菌や乳酸菌などに近縁である。

藍藻(blue-green algae)とは、酸素発生を伴う光合成 (酸素発生型光合成) を行う細菌の一群、またはそれに属する生物のことをいう。系統的には細菌ドメイン (真正細菌) に属する原核生物であり、他の藻類よりも大腸菌や乳酸菌などに近縁である。

藍藻は単細胞、群体、または糸状体であり、原核生物としては結構複雑な形に見えるものもある。細胞は直径 1 µm 以下のこともあるが、原核生物としては大型のものが多く、直径 100 µm に達するものもいる。藍藻は原核生物であり、DNAは核膜に包まれず、また葉緑体やミトコンドリア、ゴルジ体などの細胞小器官をもたない。細胞内で生体膜に包まれた構造としては、光合成における光化学反応の場であるチラコイドのみが存在する。

藍藻は今でも海から淡水、陸上に広く生育し、藍藻がいない環境を探すのは難しい。量的にも多く、その生物量は10億トンに達するとの試算もある。またアオコや健康食品などの形で人間生活とも密接に関わっている。

ミトコンドリア

ミトコンドリアは不思議な生き物??だ。細胞の中にある別の細胞のように見えるからだ。二重膜に包まれ、自分自身のDNAを持っている。自由生活する酸素を利用できる細菌が別の細菌に取りこまれ、共生生活を始めたのが起源とする説が出てきて、今ではそれが概ね認められた説のようだ。

総ての動物、植物等の真核生物の細胞内のミトコンドリアの起源は単一であることが分かって来た。ミトコンドリアは真核生物の細胞から出たら活きて行けない点では、それ自身単独の生物とは言えないかもしれないが、元をたどれば好気性細菌でリケッチアに近いαプロテオバクテリアというものが候補に挙がっているらしい。

ミトコンドリアはソーセージのような形をした細胞内器官で、酸素と糖などから真核生物のためのエネルギーをせっせと作っている。更に、鉄硫黄タンパク質に必要な、鉄硫黄クラスター(複合体)を造ることも重要な役目らしい。

ミトコンドリアのDNAは、動物の遺伝子にも、真核生物の遺伝子にも似ていない。一番似ているのは細菌の遺伝子らしい。ということでミトコンドリアがどのような細菌から進化したのかが問題になる。最近の研究では、SAR11というありふれた海洋細菌のクレード(分類群)が候補に挙がっている。海洋性細菌の25%がこのクレードに含まれる。これらの細菌は海水に溶けた炭素や酸素を利用している。

** SAR11

リケッチア目は、αプロテオバクテリアに属する細菌からなる分類群であり、その多くは他の細胞の内部でのみ生存可能である。

ヒトに各種疾病を引き起こすリケッチアのような病原体が含まれているが、細胞内共生説においてミトコンドリアの起源となった細菌もここに由来すると考えられている。ウイルスがリケッチアやそれに類似の生物から生じたと考える者もいる。培養が困難であることもあり、プロテオバクテリアの中でも最も謎につつまれたグループといえる。

リケッチア目には、主として海洋から見出されるSAR11という難培養系統を含んでいる。ここには自由生活性で浮遊性の種が多数存在しており、例えば世界中の海洋に遍在する細菌が所属している。この系統はリケッチア目の中でも最も祖先的な位置から派生しており、ミトコンドリアの起源は自由生活性のSAR11とその他の細胞内寄生性のリケッチアとの間に由来すると考えられている。

**クレード:系統群(Clade)とは、共通の祖先から進化した生物群のこと。側系統群、単系統群、多系統群などがある。

ネコ科動物の進化

ミアキスは、約6,500万前~4,800万年前(暁新世から始新世中期)に生息した小型捕食者です。現代のイヌやネコ、アシカなどを含む食肉目の祖先、あるいは祖先に近縁な生物と考えられています。

体長は約30cmで、胴は長くほっそりしており、長い尾、短い脚などから、イタチあるいは、現在マダガスカルのみに生息するフォッサなどに似た姿であったと推定されています。後肢は前肢より長く、骨盤はイヌに近かったようです。四肢の先端には、引っ込める事の出来る鉤爪を備えた、五本の趾がありました。頭骨については、身体に対する脳頭蓋の比率からいうと、同時期の肉歯類などよりも大きめです。

体長は約30cmで、胴は長くほっそりしており、長い尾、短い脚などから、イタチあるいは、現在マダガスカルのみに生息するフォッサなどに似た姿であったと推定されています。後肢は前肢より長く、骨盤はイヌに近かったようです。四肢の先端には、引っ込める事の出来る鉤爪を備えた、五本の趾がありました。頭骨については、身体に対する脳頭蓋の比率からいうと、同時期の肉歯類などよりも大きめです。

**フォッサ

フォッサは、哺乳綱食肉目マダガスカルマングース科フォッサ属に分類される食肉類。本種のみでフォッサ属を構成する。マダガスカル島の唯一の食肉類で貴重な動物だ。

当時の地上はヒアエノドンなど肉歯類が捕食者の地位を占めていたため、新参の彼らは樹上にとどまっていた。その生態は現生のテンのようであったとされ、おそらくは鳥類や爬虫類、同じ樹上生活者である小動物などを捕食していたと思われます。でも、肉歯類は間もなく絶滅し、食肉目の動物達にニッチが埋められる。

当時の地上はヒアエノドンなど肉歯類が捕食者の地位を占めていたため、新参の彼らは樹上にとどまっていた。その生態は現生のテンのようであったとされ、おそらくは鳥類や爬虫類、同じ樹上生活者である小動物などを捕食していたと思われます。でも、肉歯類は間もなく絶滅し、食肉目の動物達にニッチが埋められる。

**肉歯目:

肉歯目は、約5500万年前から約800万年前(新生代古第三紀暁新世後期から新第三紀中新世後期)にかけて生息していた、原始的な肉食性哺乳類の一分類群である。

当時のアフリカおよびローラシア、すなわち、現在のアフリカおよびユーラシアと北アメリカにあたる地域(これらは当時、一つの大陸であった)に広く分布していた。

かつて肉歯目は食肉目の祖先と考えられていた。しかし現在では、さらに古い祖先を共有する関係だと見なされている。

プロアイルルス(Ploailurus)はおよそ2,500万年前(漸新世後期~中新世)に、ヨーロッパからアジアにかけて生息していた肉食獣です。プロアイルルスは小柄で、体重はおよそ9キロほどだったと考えられていますので、今の猫よりもほんの少しだけ大きいくらいです。長い尾、大きな目、鋭利なかぎ爪と歯をもち、今で言うジャコウネコに近かったと考えられています。かぎ爪はある程度出し入れが可能で、ジャコウネコ同様、樹上で生活することもあったようです。いまだ決定的な証拠は無いものの、後述するプセウダエルルスの祖先であると考えられています。

プロアイルルス(Ploailurus)はおよそ2,500万年前(漸新世後期~中新世)に、ヨーロッパからアジアにかけて生息していた肉食獣です。プロアイルルスは小柄で、体重はおよそ9キロほどだったと考えられていますので、今の猫よりもほんの少しだけ大きいくらいです。長い尾、大きな目、鋭利なかぎ爪と歯をもち、今で言うジャコウネコに近かったと考えられています。かぎ爪はある程度出し入れが可能で、ジャコウネコ同様、樹上で生活することもあったようです。いまだ決定的な証拠は無いものの、後述するプセウダエルルスの祖先であると考えられています。

プセウダエルルス(Pseudaelurus)は、プセウダエルルスおよそ800万~2,000万年前(中新世)にヨーロッパ、アジア、北アメリカに生息していた先史時代の動物です。現代のネコ科動物の祖先と目されており、また絶滅したマカイロドゥス亜科(サーベルタイガーなど)にも枝分かれしていました。細身の体やジャコウネコのような足の形から、動きが敏捷で木登りもうまかったと推測されています。<>

Pseudaelurus is a prehistoric cat that lived in Europe, Asia and North America in the Miocene between approximately twenty and eight million years ago. It is an ancestor of today's felines and pantherines as well as the extinct machairodonts (saber-tooths), and is a successor to Proailurus. It originated from Eurasia and was the first cat to reach North America, when it entered the continent at about 18.5 Ma ending a 'cat-gap' of 7 million years. The slender proportions of the animal, together with its short, viverrid-like legs, suggest that it may have been an agile climber of trees.

プセウダエルルス(Pseudaelurus)は、プセウダエルルスおよそ800万~2,000万年前(中新世)にヨーロッパ、アジア、北アメリカに生息していた先史時代の動物です。現代のネコ科動物の祖先と目されており、また絶滅したマカイロドゥス亜科(サーベルタイガーなど)にも枝分かれしていました。細身の体やジャコウネコのような足の形から、動きが敏捷で木登りもうまかったと推測されています。<>

Pseudaelurus is a prehistoric cat that lived in Europe, Asia and North America in the Miocene between approximately twenty and eight million years ago. It is an ancestor of today's felines and pantherines as well as the extinct machairodonts (saber-tooths), and is a successor to Proailurus. It originated from Eurasia and was the first cat to reach North America, when it entered the continent at about 18.5 Ma ending a 'cat-gap' of 7 million years. The slender proportions of the animal, together with its short, viverrid-like legs, suggest that it may have been an agile climber of trees.

Pseudaelurusは、約2,000〜800万年前に中新世のヨーロッパ、アジア、北米に住んでいた先史時代の猫です。 それは、今日のネコ科動物とパンテリン類、および絶滅したマカイロドン(セイバーの歯)の祖先であり、プロアイウルスの後継者です。 ユーラシア大陸を起源とし、北米に到達した最初の猫であり、約1850万年前に大陸に入り、700万年の「キャットギャップ」を終えました。 動物の細長い部分は、その短くて活気に満ちた足と一緒に、木々の機敏な登山者であったかもしれないことを示唆しています。

マカイロドゥス(マカイロドゥス亜科)は、肉食哺乳動物であるネコ科の亜科として位置づけられます。中新世から更新世にかけて、アジア、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、そしてヨーロッパに限定的に生息していました。サーベルタイガー(saber-toothed cat)の名称で有名な、絶滅した「スミロドン」や、スミロドンと似た動物を含み、長く伸びた犬歯を特徴としています。

マカイロドゥス(マカイロドゥス亜科)は、肉食哺乳動物であるネコ科の亜科として位置づけられます。中新世から更新世にかけて、アジア、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、そしてヨーロッパに限定的に生息していました。サーベルタイガー(saber-toothed cat)の名称で有名な、絶滅した「スミロドン」や、スミロドンと似た動物を含み、長く伸びた犬歯を特徴としています。

サーベル状の牙(犬歯)の見た目は頑丈そうですが、実は平べったくて意外にもろいものでした。このことから、獲物の「うなじ」にグサリと牙を突き刺すのではなく、首の前面にある気管や頚動脈を切断するために使われていたのだろうと推測されています。

ネコ科動物の系統樹

2007年、アメリカの遺伝学者スティーヴン・J・オブライエン氏らが行った遺伝子調査によると、現在生息しているすべてのネコ科動物の祖先は、今からおよそ2000万年前、ヨーロッパあたりに生息していたプセウダエルルスである公算が高いとのこと。中でも1100万年前頃、アジアに生息していたヒョウのような捕食動物の一種が、ネコ科動物の共通祖先であろうとしています。

2007年、アメリカの遺伝学者スティーヴン・J・オブライエン氏らが行った遺伝子調査によると、現在生息しているすべてのネコ科動物の祖先は、今からおよそ2000万年前、ヨーロッパあたりに生息していたプセウダエルルスである公算が高いとのこと。中でも1100万年前頃、アジアに生息していたヒョウのような捕食動物の一種が、ネコ科動物の共通祖先であろうとしています。

この「アダムとイブ」からおよそ1000万年かけて枝分かれしたネコ科動物は、私たちがよく目にする猫(イエネコ)を含めて、現在37種とするのが一般的です。オブライエン氏らによると、遺伝的に見てこれら37種を8つの系統に分割するのが妥当で、この見解は形態学的、生物学的、生理学的に見ても矛盾しないとのこと。以下では、同氏らが推定していいるネコ科動物の系統樹、およびネコ科に属する8系統37種をご紹介します。

ヒョウ系

ヒョウ系(Panthera)は大型肉食動物で、大きいものでは体重が350kgに達することもあります。分類学上は「Panthera属」と「Neofelis属」を含みます。ウンピョウに属する2種以外では吠えることができるのが特徴です。祖先種から分岐したのは、全てのネコ科動物の中で最も早い1080万年前頃と推定されています。

ライオン/ヒョウ/ジャガー/トラ/ユキヒョウ/ウンピョウ

ボルネオヤマネコ系

ボルネオヤマネコ系(Bay Cat)は、主に東南アジアの熱帯地帯に生息する小型の動物で、体重は2~16kg程度です。DNA解析をする前まで分類が困難だったマーブルキャットもここに含まれます。祖先種から分岐したのは今から940万年前頃とかなり初期ですが、わずか100万年の差しかないヒョウ系とは20倍近くの体格差があります。

ボルネオヤマネコ/テミンクネコ/マーブルキャット

カラカル系

カラカル系(Caracal)はアフリカにだけ生息している動物で、体重は5~25kg程度です。長くほっそりした四肢が特徴で、跳躍力は2~3mに達します。祖先種から分岐したのは、今から850万年前頃と推定されています。

カラカル/アフリカゴールデンキャット/サーバル

オセロット系

オセロット系(Ocelot)は中央アメリカから南アメリカにかけて広く生息している動物で、体重は1.5~16kg程度です。祖先種から分岐したのは、今から800万年前頃と推定されています。

オセロット/ジェフロイネコ/コドコド/ティグリナ/アンデスネコ/コロコロ/マーゲイ

リンクス系

リンクス系(Lynx)は北アメリカやユーラシアなど温暖な気候に暮らす動物で、体重は6~20kg程度です。分類学上は「Lynx属」を含みます。短いしっぽとピンと立った耳を特徴としており、かつては毛皮の供給源となったという悲しい歴史があります。祖先種から分岐したのは、今から720万年前頃と推定されています。

スペインオオヤマネコ/ヨーロッパオオヤマネコ/カナダオオヤマネコ/ボブキャット

ピューマ系

ピューマ系(Puma)は北アメリカで生まれた後、各大陸へ散らばっていった動物で、体重は3~65kgと幅があります。祖先種から分岐したのは、今から670万年前頃と推定されています。

ピューマ/ジャガランディ/チーター

ベンガルヤマネコ系

ベンガルヤマネコ系(Leopard Cat)はアジアの広い範囲にわたって生息している動物で、体重は2~12kg程度です。不思議な風貌で人気のマヌルネコだけは、590万年前というかなり早い段階で他の種から枝分かれしたようです。祖先種から分岐したのは、今から620万年前頃と推定されています。

ベンガルヤマネコ/スナドリネコ/マレーヤマネコ/サビイロネコ/マヌルネコ

ネコ系

ネコ系(Domestic Cat)は、現在世界中で最も繁栄しているイエネコを含む系統で、体重は1~10kgとネコ科動物の中では最も小柄な部類に属します。祖先種から分岐したのは、今から340万年前頃と最も直近です。

イエネコ/ヤマネコ/スナネコ/クロアシネコ/ジャングルキャット

単孔類

哺乳類について学んでいこうとすると、まず哺乳類は有袋類と有胎盤類の二大グループに大別される。どちらが高等でより進化した生き物という訳でなく、たまたま別々の大陸で隔離された状態で進化したので各々似たような形の動物たちが収斂進化と形で出現している。

つまり、この2つのグループは共通の先祖から枝分かれしたものと考えられている。

単孔類と言うのは、どうもこの2つのグループが分かれる以前に、共通の先祖から先に枝分かれしてして進化したものらしい。

単孔類は、単孔とは総排出腔が一穴(いっけつ)ということだから、ウンコとオシッコを同じ穴から出すということなんでしょう。これ鳥と同じですね。爬虫類も同じ。しかも卵を産む。

単孔目で、現存するのはカモノハシ科とハリモグラ科のみで、化石種を含めても4科しかない。オーストラリア区に広く分布する。生きた化石とも考えられ哺乳類の進化を研究するためには貴重な生き物だ。

単孔目(カモノハシ目)は、現存する哺乳類としては唯一、爬虫類や鳥類のように卵を産むグループとして知られている(卵生である)。(大部分の鳥類と同じように)母親が卵を温めて子を孵化させ、孵化した子は(他のすべての哺乳類と同じように)母乳によって育てられる。母親は他の哺乳類のような乳首をもたず、子は母親の乳腺から染み出した乳をなめている。爬虫類や鳥類と同様の総排出腔をもつ。尿や糞の排出も生殖も、全てここで共通に行われる。 内温動物であるが、気温により保ちうる体温が変動するなど、有胎盤類や多くの鳥類に比べ、体温調節能力が低い。

以上のような特徴から、単孔目(カモノハシ目)は、進化史の中で、非常に早い時期(おそらく三畳紀)に他の全ての哺乳類のグループと分岐したと考えられ、現生哺乳類で最も原始的なグループとされる。そのため、このグループは、「原獣亜綱」として、亜綱のレベルで他の哺乳類(獣亜綱)と区別されている。

カモノハシとハリモグラ

現存するのはカモノハシ科とカモノハシ科2科のみ。前者の動物は、カモノハシ (Ornithorhynchus anatinus) 1種のみで。カモノハシはくちばしをもち、水中を泳ぐため前後肢が水かきになっている。タスマニアおよびオーストラリア東部に生息している。

後者に属する現生の動物としては、1属1種のハリモグラ (Tachyglossus aculeatus) と、1属3種のミユビハリモグラ (Zaglossus) の2グループがある。ハリモグラは背中に長いトゲが密生しており、敵に襲われたときは体を丸めて栗のイガ状になったり、土を掘って地中に沈むことで身を守る。ハリモグラはタスマニア、オーストラリアおよびニューギニア島に、ミユビハリモグラはニューギニア島のみに生息している。

蹴爪と育児嚢

単孔目(カモノハシ目)の動物は、オスのみが後肢のかかとの部分に蹴爪をもつ。有袋類や一部のトガリネズミ目の動物と同様、睾丸を腹腔内にもち、体外に降りた陰嚢をもたないため、性別は主にこの蹴爪の有無によって判断される。この蹴爪には、毒液を生産して分泌するための組織があるが、ハリモグラ類の場合、導管が退化しているため、実際には機能しない。これに対して、カモノハシのオスの蹴爪は、実際に敵の体に毒を打ち込むことができる。

一方、ハリモグラ類のメスは、腹の育児嚢(いくじのう)で卵を孵化させ、その中で子を育てるが、カモノハシはそのような育児嚢をもたない。

鳥類との関係性

カモノハシが卵生であって、しかも嘴を持つことから、一般書では時に「単孔類は鳥類と哺乳類の中間型」と説明されていることがある。これは全くの間違いであり、上記のように爬虫類段階から哺乳類が進化する早い段階に分岐したものと考えられる。嘴は見かけ上の類似にすぎず、構造も異なる上、近縁のハリモグラには嘴はない。

ハプログループ

ハプログループ(haplogroup)とは、単一の一塩基多型 (SNP) 変異を共通祖先に持つような、よく似たハプロタイプの集団のことで、単倍群とも訳されている。

最近日本人のルーツとか、他の人類集団がどのように世界に拡散していったかをしらべるのに大変有効な手段として使われているらしい。

**注)ハプロタイプ

ハプロタイプ(haplotype)とは、"haploid genotype"(半数体の遺伝子型)の略。単倍型とも訳される。ハプロタイプは、生物がもっている単一の染色体上の遺伝的な構成(具体的にはDNA配列)のことである。二倍体生物の場合、ハプロタイプは各遺伝子座位にある対立遺伝子のいずれか一方の組合せをいう。またゲノム全体に対して(複数の染色体にまたがって)いうこともあるが、この場合には特にいずれかの片親に由来する遺伝子の組合せを指す。通常、母系のミトコンドリアと、父系のY染色体が対象となる。

通常は、ミトコンドリア(女系)やY染色体(男系)を用いる。ミトコンドリアのハプログループを調べる話は「ミトコンドリア・イブ」という言葉とともに有名になった。この研究が発展して、人類がアフリカから各地へ移動していく経路も推定できるようになった。Y染色体ハプログループを人類全体について調べることで、世界各地の民族の由来を調べることもできるらしい。

生命の重要な遺伝情報は、細胞核の普通の染色体に乗っかっている。だから、遺伝子の突然変異は個体の生存に係わるため、生存に不利な遺伝子は淘汰されて消えてなくなる。

ところがミトコンドリアは核とは別の独自の遺伝子を持っており、生命維持にさほど影響を与えないため子孫に良く伝わる。従って、逆に遡って先祖をたどることが出来るという理屈のようだ。また、Y染色体も性を決めるだけの短い染色体(将来失われるかも知れないらしい)なので、あまり重要な突然変異(生存に影響する)が起こりにくく、確率的の生じる変異を上手くたどって先祖まで行きつくことが出来るらしい。Y染色体上の遺伝子数は78、X染色体上の遺伝子数は1,098とする報告もあり、解析も容易なのかな。

父系で遺伝するY染色体のハプログループ(=ハプロタイプの集団)をY染色体ハプログループという。Y染色体ハプログループを人類全体について調べることで、世界各地の民族の由来を調べることができる。

ミトコンドリアDNAハプログループとは、母系で遺伝するミトコンドリアDNA(mtDNA)のハプログループのこと。これも同様に人類全体について調べることで、世界各地の民族の由来を調べることができるらしい。

脊椎動物

脊椎動物とは何でしょう。四足動物(両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)の他、魚類も含まれます。魚類には硬骨魚類といわれる普通の魚(サバやマグロ、メダカ)に加えて、軟骨魚類といわれるサメやエイに仲間も脊椎動物と呼ばれるようです。脊椎動物の先祖に当たるのが脊索動物、ホヤとかピカイア等。Wikipediaでは以下のような説明が。

Vertebrates comprise all species of animals within the subphylum Vertebrata (chordates with backbones). Vertebrates represent the overwhelming majority of the phylum Chordata, with currently about 69,963 species described. Vertebrates include such groups as the following:

jawless fish, jawed vertebrates, which include the cartilaginous fishes (sharks, rays, and ratfish), tetrapods, which include amphibians, reptiles, birds and mammals, bony fishes.

** vertebrate=脊椎動物、subphylum=亜門、phylum =門、chordate=脊索動物

tetrapod=四足動物

脊椎動物は、脊索に加えて背骨を持ったもの。脊索動物の中の亜門と位置付けられているようだ。脊椎動物は昔からよく研究されて来たので、ほとんどの動物が含まれているみたいですが、実はほとんどの動物は脊椎動物でもないし、脊索動物でもないのです。例えば、昆虫は?。タコやイカは?。エビカニミミズは?。

Extant vertebrates range in size from the frog species Paedophryne amauensis, at as little as 7.7 mm (0.30 in), to the blue whale, at up to 33 m (108 ft). Vertebrates make up less than five percent of all described animal species; the rest are invertebrates, which lack vertebral columns.

extant=現存の、invertebrate=無脊椎動物

現存の脊椎動物は8mm程度のカエルの仲間から30mのクジラまでいます。しかし、分かっている種としては全動物のせいぜい5%以下で、他は総て無脊椎動物と位置付けられるのです。

The vertebrates traditionally include the hagfish, which do not have proper vertebrae due to their loss in evolution, though their closest living relatives, the lampreys, do. Hagfish do, however, possess a cranium. For this reason, the vertebrate subphylum is sometimes referred to as "Craniata" when discussing morphology. Molecular analysis since 1992 has suggested that hagfish are most closely related to lampreys, and so also are vertebrates in a monophyletic sense. Others consider them a sister group of vertebrates in the common taxon of craniata.