動物園にようこそ

ここでは、実際の動物にはさわれないけど、動物について色々なことが学べます。まず、ここで取り上げた動物達のリストを下に示します。クリックしてもらえばそこに飛びます。これからも数を増やしていきますのでお楽しみに。

昆虫館へもようこそや水族館へもようこそ、植物園も面白いも増やしていきましょう。

★動物園にようこそ

★ 鳥類館へもようこそ

★ 植物園も面白い

★ 昆虫館へもようこそ

★ 水族館へもようこそ

★古代の海への大冒険

★恐竜の世界-中生代をのぞいてみよう

★人類の発展

★宇宙のお話

動物たちのリスト

| ライオン | ネコ科 | オオカミ | イヌ | ゾウ | サイ |

| 牛(うし) | 馬(うま) | バク | |||

| コアラ | ハダカデバネズミ | ||||

| コウモリ | クジラ | ラクダ | |||

| オオアルマジロ | アリクイとナマケモノ | ツチブタ | センザンコウ | ||

| 単孔類 | 有袋類 | 飛べない鳥達 | カモノハシとハリモグラ | ||

| 変わった動物 | >一番強い動物 | ||||

| ボノボ | テナガザル | ヒヒ | ニホンザル | 類人猿 | |

| オオアルマジロ | ツチブタ | タスマニアデビル | |||

| コモドオオトカゲ | ヘビ | ワニ | カメ | ウミヘビ |

| 両生類 | カエル | アカハライモリ | ガマの油 | ガマの油2 |

| ダイオウグソクムシ | ハワイマイマイ |

裸坊達の部屋

ライオン lion

獅子ともいう。英語はもちろんlionです。

lion(英語)→狮子Shīzi→лев(ロシア語)→独仏語では男性と女性で呼び名が異なる。

ライオンはどこに住んでいるのかな。アフリカのサバンナという草原です。アフリカの東側(がわ)だね。アフリカは広い。北側は大分部が砂漠(さばく)。サハラ砂漠です。西のコンゴの当たりには大密林(だいみつりん;ジャングル)がある。トラはジャングルに住むけどライオンは草原でないと住めない。ただし、トラはアフリカにはいません。古代にはライオンは、アフリカ以外でも、ヨーロッパ、中東(ちゅうとう)、インドあたりまで広がっていたことが分かっている。現在でもインドには500頭余りのライオンが生息している。お正月に見る獅子舞(ししまい)は、ライオンを見たことがない人が伝説をもとに想像してかいたのでしょう。ライオンがもとだけどあまり似てないね。ライオンが今インドとアフリカにいることは、昔はずっとその間の地域にも住んでいたということだね。

写真はインドライオンですが、今では貴重な絶滅危惧種だ。

Kid's Roomへ戻る

ネコ科

ネコ科の動物達はどれも、肉食で獰猛(どうもう)なハンターとしての素質を備えています。可愛い飼い猫もライオンやトラと同じ、食肉目ネコ科という分類に含まれるのです。でも、ライオンもトラも子供の時は可愛いですね。ネコ科の動物には、飼い猫、ヤマネコ、ライオン、トラ、ヒョウ、チータ、ジャガー、ピューマ(アメリカライオン)、ウンピョウ等たくさんの仲間がいますね。

でも、皆さんが良く知っている猫(ねこ)は、食肉目ネコ科ネコ属に分類されるヨーロッパヤマネコが家畜化されたイエネコのことです。ということはヤマネコなんていうのはイエネコとは似ていても別の種類なんですね。ネコ科の動物は獰猛なハンターだから小さくても結構危険だね。

でも、皆さんが良く知っている猫(ねこ)は、食肉目ネコ科ネコ属に分類されるヨーロッパヤマネコが家畜化されたイエネコのことです。ということはヤマネコなんていうのはイエネコとは似ていても別の種類なんですね。ネコ科の動物は獰猛なハンターだから小さくても結構危険だね。

ネコは人に良くなつくため、犬と並んで世界中でペットとしてたくさん飼われていますが、人の役に立つ仕事はほとんどしてないですね。ゴロゴロ昼寝(ひるね)ばかりしていてエサをタダでもらっていい御身分ですね。君たちの中にも今度生まれ変わったらネコになりたいなんて思っている人もいるかな。

ネコが家畜化されたのは、農業が始まって、収穫した穀物(米や小麦)がネズミに食べられる被害が増えたからと考えられています。日本でも江戸時代まではネコの役割はネズミを捕ることです。ハムスターを飼っている人は気をつけて下さい。ネコはスキがあれば捕まえて食べてしまおうとしているはずです。

写真は東武動物公園のwhite tigerです。トラもネコ科の動物ですね。

写真は東武動物公園のwhite tigerです。トラもネコ科の動物ですね。

Kid's Roomへ戻る

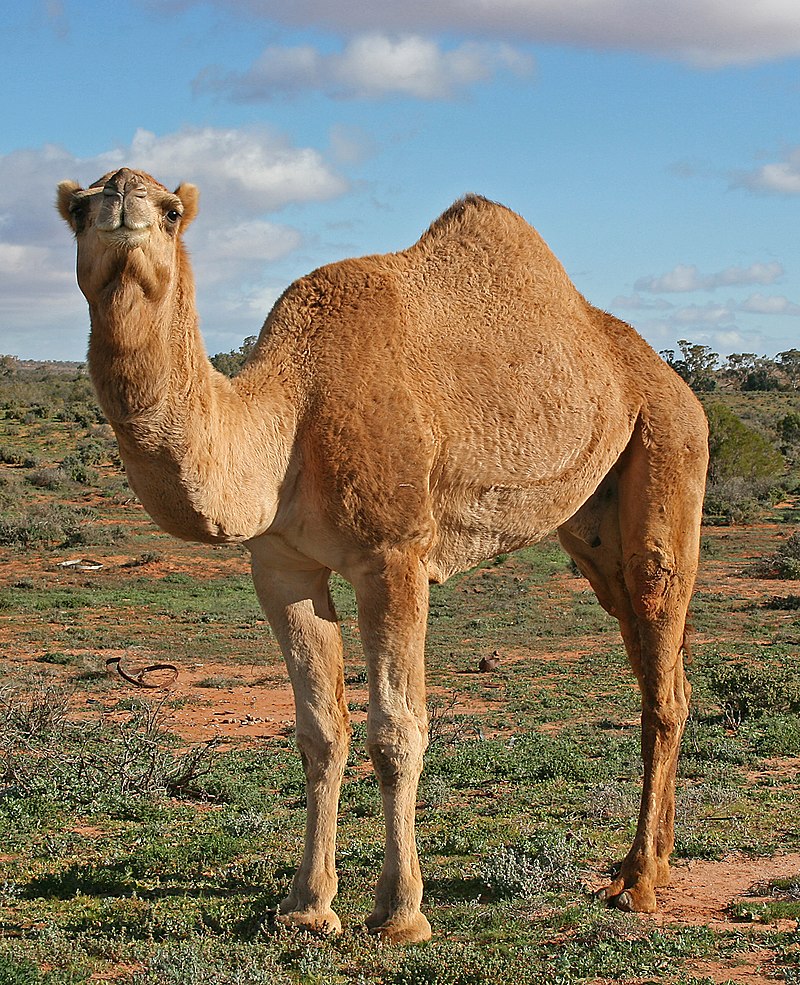

ラクダ

ラクダは、砂漠の舟(ふね)とも言われ砂漠地帯ではなくてはならない生き物だったのです。自動車の無かった時代、商人たちはラクダの背中(せなか)に荷物(にもつ)を積んで、東西の貿易(ぼうえき)を行いました。ローマ(今のヨーロッパ)とインド、中国をつなぐ道、シルクロードをラクダで往復(おうふく)したのですね。

これらの人々は必ず砂漠を通らねばならないのですが、水も食料もない砂漠を通過することは大変だったんですね。ラクダは馬と異なり途中で水や食料が無くても、背中のコブに蓄(たくわ)えた養分(ようぶん)を使って何日も我慢して歩き続けることができるのですね。

ヒトコブラクダ

ヒトコブラクダ

フタコブラクダ

フタコブラクダ

写真は東武動物公園のフタコブラクダです。

写真は東武動物公園のフタコブラクダです。

ラクダ(駱駝)は、哺乳類・ウシ目(偶蹄目)・ラクダ科・ラクダ属の動物で、西アジア原産で背中に1つのこぶをもつヒトコブラクダと、中央アジア原産で2つのこぶをもつフタコブラクダの2種が現存しています。砂漠などの乾燥地帯にもっとも適応した家畜であり、古くから乾燥地帯への人類の拡大に大きな役割を果たしているのです。

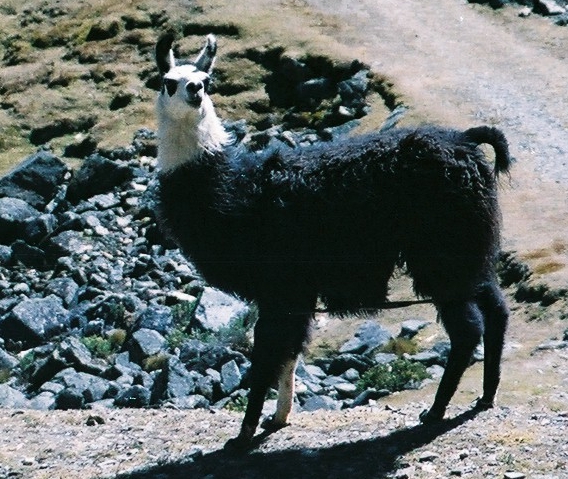

ラクダ科の祖先はもともと北アメリカ大陸で進化したもので、200万年から300万年前にベーリング海峡(その時は陸地として繋(つな)がっていた)を通ってユーラシア大陸へと移動し、ここで現在のラクダへと進化したようです。北アメリカ大陸ではラクダ科は絶滅ししましたが、パナマ地峡を通って南アメリカ大陸へと移動したグループは生き残り、現在でもリャマやアルパカ、ビクーニャ、グアナコの近縁4種が生き残っています。

リャマ

リャマ

アルパカ

アルパカ

グアナコ

グアナコ

ビクーニャ

ビクーニャ

Kid's Roomへ戻る

アリクイとナマケモノ

アリクイ(蟻食)は、アリやシロアリを食べることからアリクイ、英語でもアントイーター(anteater)と呼ばれているんだ。アリを食べるため独特の形の口をしているね。ミミズのように細長い舌で、粘着力のある唾液(だえき、つばのことだ)で、餌のアリを舌に粘着させて食べるんだ。もちろん噛(か)まずに丸のみだ。だから虫のように小さな餌(えさ)かペースト状の餌(飼育する場合、そんなに沢山のアリは用意できないしね)しか食べることができない。

オオアリクイ

オオアリクイ

ヒメアリクイ

ヒメアリクイ

***大アリクイ体長1m程度とは大きいけど、ヒメアリクイは15~20cm程度の可愛い動物。****

前足の第3指は強大な鉤爪を持ち、蟻塚(ありづか)を崩(くず)したり、木に登ったり、捕食者と戦う武器として使う。群は作らず、単独か母子で行動する。野生のアリクイは1日に約3万匹のアリを捕食していると言われる。威嚇するときに仁王立ちのようなポーズをとる。

メガテリウム

メガテリウム

怒ったアリクイ

怒ったアリクイ

今は絶滅してしまったけど、アメリカ大陸には巨大なメガテリウムというアリクイの仲間がいたことが化石から分かっている。ナマケモノの先祖かも。右のアリクイは怒(おこっ)て相手を威嚇しているんだ。でもあまり怖くないね。可愛い感じだ。

アリクイに近い動物にナマケモノがいる。英語ではsloth、ナマケモノという意味らしい。一生懸命生きている動物にナマケモノなんてひどい名前だね。ほとんど一生、木にぶら下がって暮らしている。動きは緩慢(おそいこと)だけど、泳ぐことは得意らしい。生息地のアマゾンのジャングルは雨が多く、しょっちゅう洪水が起こるからね。

Kid's Roomへ戻る

単孔類

カモノハシ

カモノハシ

ハリモグラ

ハリモグラ

単孔類(たんこうるい)は非常に珍しい哺乳類で、単孔というのは一つの穴(あな)という意味。つまり、「おしっこ」と「うんこ」が同じ穴(あな)から出るんだ。おかしいと思うかな。でも鳥さんもそうだ。空を飛びながら君たちの頭の上に「おしっこ」と「うんこ」の混じった白いふん?をポタっと落とすでしょう。更に、単孔類は鳥のように卵を産んで、生まれた子供におっぱいを与えて育てるんだ。でも、鳥にはおっぱいは無いね。でも、この母乳は乳首がなく体の中の乳腺からじわっーとしみだしてくるんだ。だから進化の相当早い時期に最初の哺乳類が誕生したあたりで、枝分かれした動物だろうとみられている。実際約2億2500万年前に、出現したとされる最古の哺乳類のアデロバシレウスは卵を産んでいたと想定されています。

単孔類のなかまは、カモノハシの仲間とハリネズミの仲間の2つしか現存しておらず、非常に希少な存在だ。しかも分布がオーストラリアとニューギニアにしか生息していない絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)。カモノハシは名前の通りカモ(鳥の仲間)の嘴(くちばし)のような口だけど、鳥とは縁もゆかりもない。一方の、ハリモグラ類はくちばしを持っていない。何はともあれこの2つの哺乳類は非常に特殊な生き物であるけど、我々の遠いご先祖様から枝分かれした生きた化石だということ理解しておこう。

単孔類のなかまは、カモノハシの仲間とハリネズミの仲間の2つしか現存しておらず、非常に希少な存在だ。しかも分布がオーストラリアとニューギニアにしか生息していない絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)。カモノハシは名前の通りカモ(鳥の仲間)の嘴(くちばし)のような口だけど、鳥とは縁もゆかりもない。一方の、ハリモグラ類はくちばしを持っていない。何はともあれこの2つの哺乳類は非常に特殊な生き物であるけど、我々の遠いご先祖様から枝分かれした生きた化石だということ理解しておこう。

Kid's Roomへ戻る

有袋類

君たち有袋類(ゆうたいるい)て何か知っていますか。普通君たちが動物園で見る有胎盤類(ゆうたいばんるい)と異なり、お母さんのおなかの中で赤ちゃんが十分大きくなれないため、未熟な状態で生まれた子どもを、育児嚢(いくじのう)で育てる。育児嚢はお腹(おなか)にある袋で、中には乳首(ちくび)があり、子どもはこれをくわえて母乳を摂取する。恒温動物ながら有胎盤類に比べ体温調節機能がやや低いが、カモノハシ目(単孔類)の動物よりはその機能が高いといわれてます。

有袋類と真獣下綱(普通の哺乳類)とが分岐したのが1億2500万年以上前であるといわれている。1億4000万年前の白亜紀に入ると、西ゴンドワナ大陸がアフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂し、その間に大西洋が成立した。また、東ゴンドワナ大陸は、インド亜大陸及びマダガスカル島と、南極大陸及びオーストラリア大陸に分裂しました。中生代白亜紀末(6500万年前)にはアフリカから南米、南極、インド、オーストラリアの各プレートが離れたとされている。6000万年前には南アメリカの有袋類の祖先が当時陸続きであった南極を経由して同じく陸続きのオーストラリア大陸に移住して様々な有袋類へと進化することとなりました。南極大陸は3500万年前には完全に孤立し、オーストラリア大陸も孤立することとなった。この分裂が、オーストラリア大陸でのその後の単孔類の生き残りや有袋類の独自進化につながることになります。

一般に有袋類はオーストラリアに生息するものがよく知られるが、オポッサムは北アメリカ大陸から南アメリカ大陸にかけて生息します。このオポッサム科の種数は70種以上と、有袋類のなかで最大の成功種です。 有袋類は有胎盤類より先に出現し、その後に現われた有胎盤類により生態系の位置を奪われました。しかしオーストラリア大陸と南アメリカ大陸は他の大陸から遠く隔絶していたため、ユーラシア大陸の有胎盤類はこの2大陸に侵入できず、この地域のみ有袋類の世界が生き残りました。オーストラリア大陸は隔絶状態が続いたために、現在でも有袋類は生態系の重要な地位にあります。しかし、南アメリカ大陸は大陸移動の結果、北アメリカ大陸と陸橋で300万年前頃に接続し、これを通って侵入した有胎盤類によって、有袋類中心の生態系は崩壊してしまいました。 しかし、オポッサム類だけは生き残り、逆に陸橋を通って北アメリカ大陸に進出しています。

一般に有袋類はオーストラリアに生息するものがよく知られるが、オポッサムは北アメリカ大陸から南アメリカ大陸にかけて生息します。このオポッサム科の種数は70種以上と、有袋類のなかで最大の成功種です。 有袋類は有胎盤類より先に出現し、その後に現われた有胎盤類により生態系の位置を奪われました。しかしオーストラリア大陸と南アメリカ大陸は他の大陸から遠く隔絶していたため、ユーラシア大陸の有胎盤類はこの2大陸に侵入できず、この地域のみ有袋類の世界が生き残りました。オーストラリア大陸は隔絶状態が続いたために、現在でも有袋類は生態系の重要な地位にあります。しかし、南アメリカ大陸は大陸移動の結果、北アメリカ大陸と陸橋で300万年前頃に接続し、これを通って侵入した有胎盤類によって、有袋類中心の生態系は崩壊してしまいました。 しかし、オポッサム類だけは生き残り、逆に陸橋を通って北アメリカ大陸に進出しています。

有袋類の化石が世界中から見つかることから、有袋類はかつて世界中の広い地域に生息していたことが知られているが、現在では主にオーストラリア区(オーストラリア大陸とパプアニューギニア等)および新熱帯区(南米大陸)にのみ生息し、オポッサム類のみが新北区(北米)に進出しています。オーストラリアでは、競争相手となる他の大形哺乳類がいなかったため、他の地域では見られない多様な有袋類が生息しています。

フクロオオカミ(絶滅?)

フクロオオカミ(絶滅?)

タスマニアンデビル(絶滅?)

タスマニアンデビル(絶滅?)

かつてはフクロオオカミのような大型の肉食有袋類がオーストラリアに生息していましたが、人間が持ち込んだイヌ(野生化したものをディンゴとよぶ)などとの生存競争に敗れてしまいました。フクロオオカミは1936年に死亡した個体を最後に、生存が確認された例はなく、絶滅したと考えられています。同じくオーストラリアの南側の島タスマニア島にいたタスマニアンデビルも絶滅したものとお思われます。

また、長らく他の大陸から孤立していた南米大陸には巨大な犬歯を持った肉食有袋類のティラコスミルスが生息していました。しかし地殻変動によって北米大陸と繋がると、北米に生息していた同じく巨大な犬歯を持つ肉食有胎盤類のスミロドン(サーベルタイガー)が南米に流入し、生存競争に敗れて300万年ほど前に絶滅したと言われています。

→ティラコスミルス

→ティラコスミルス

スミロドン

スミロドン

カンガルーはとても面白い。カンガルーの真似(まね)をして動いてみよう。カンガルーはいつも2本足で立っているけど、必ず2本の足をいっしょに動かし、ピョンピョンと飛ぶでしょう。人が歩くみたいに両足を交互(こうご)に動かすことは無いよ。君達も足を縛(しば)って歩いてごらん。こんな移動をする動物他にいないから良く観察してごらん。後ここにはないけど有袋類はコアラが有名だね。

写真は東武動物公園のKangarooです。

写真は東武動物公園のKangarooです。

Kid's Roomへ戻る

ゾウ elephant

恐竜が絶滅してからしばらくすると、哺乳類が適応放散(てきおうほうさん)と言って世界中に広がります。氷河時代は森林が減少し草原が出現します。それとともに哺乳類もどんどん巨大化して行きます。象(ぞう)もその中の代表選手ですね。でも、ゾウ以外にも大きな哺乳類は色々いたみたいです。

毛サイ

毛サイ

インドリコテリウム

インドリコテリウム

デイノテリウム

デイノテリウム

毛サイも氷河時代にいた哺乳類。マンモス象と同じころに生きていました。インドリコテリウム(バルキテリウムとかパラケラテリウムとも呼ばれるが同じものかどうか良く分かっていない)というサイの仲間はゾウよりも大きくキリンよりも背が高かったようです。サイの仲間ですが、角はなく、首と脚が比較的長く、体重は約15~20トンに達したと考えられる。これらは最大級のゾウ目であるデイノテリウムを超えています(100万年前にいたらしい)。

マンモス

マンモス

マンモス象は、シベリアの凍土の中から毛や一部肉のついた化石も発見されていて、現生人類と共存していた時期もある。絶滅の理由は色々と考えられているが、人類が狩り尽くしてしまった可能性も高い。雑煮(ぞうに)にして食べちゃったのか。

日本にも何種類かのゾウがいたらしいが、野尻湖発掘で有名なナウマンゾウが有名。旧石器時代に人間たちが狩りをして食べていたらしい。

ナウマンゾウ

ナウマンゾウ

現在生存しているゾウは、おおきく分けて、アジアゾウとアフリカゾウの2種類。アジアゾウはおとなしく人間の仕事を手伝ったり、サーカスの人気者。アフリカゾウはチョット気が荒いようで、家畜には向かないようです。

アジアゾウ

アジアゾウ

アフリカゾウ

アフリカゾウ

Kid's Roomへ戻る

サイ

白サイ

白サイ

黒サイ

黒サイ

白サイ、クロサイはアフリカのサイだ。

インドサイ

インドサイ

スマトラサイ

スマトラサイ

サイ(犀)は、奇蹄目サイ科に分類される動物の総称と言われるけど、サイと言えば鼻の上に角(2本か1本)を持った、走る戦車みたいな動物だ。世界には5種のサイが現生していると言われている。アフリカ大陸の東部と南部のシロサイとクロサイ、インド北部からネパール南部にかけて生存しているインドサイ、マレーシアとインドネシアの限られた地域にいるジャワサイ、スマトラサイの5種だ。今のサイは体毛がないか、或いはとても薄く、寒冷地域には分布していない。 でも氷河時代には厚い毛の生えた「ケサイ」は、厚い毛を持ったマンモスと並ぶ氷河時代を生き抜いた2大成功種だ。どちらも環境に適応し、繁栄した。人間たちが食べつくさなければ、今でも世界中に象(ゾウ)と犀(サイ)は沢山いることになったかもしれない。

ジャワサイ

ジャワサイ

毛サイ

毛サイ

サイ科の仲間の奇蹄目は、始新世から漸新世(恐竜が絶滅して哺乳類が天下を取るまでの時代)にかけて繁栄し、240属と多様性を誇った成功種だった。サイの祖先たちは、世界中のほぼ全ての地域(可住域)に分布した。特に漸新世には陸上哺乳類史上最大の種(パラケラテリウム)が現れるなど、繁栄を極めています。しかし中新世以降は地球の寒冷化と人類の登場によって多くの種が絶滅し、狩猟と乱獲、農業開発によって、現在の分布になったと考えられています。

アフリカにいる白サイと黒サイは良く似ています。シロサイは体長約4m、体重3ton、皮膚が非常に分厚く硬質で、1.5〜5cmの厚み、格子構造のコラーゲンが層をなしており、あらゆる動物の中でも最硬といわれ、肉食獣の爪や牙を容易には通さないらしい。他のサイも同じだ。まさに歩く装甲車(そうこうしゃ)だね。

サイは始新世前期、約4700万年前に他の奇蹄目から分岐したらしい。角のない小さなサイの祖先のヒラコドン科の種は犬程度の大きさだったが、最大のパラケラテリウム(Paraceratherium)で、体長10メートル体高7メートル体重15トン程度と推定されており、これは史上最大の陸上哺乳類であろうと考えられています。首が長いのでキリンのように木から葉を食べたと思われます。でも、この科が今のサイ科の祖先だと想定されてます。パラケラテリウムは、およそ3600万 - 2400万年前(新生代第三紀の始新世末期から漸新世後期)に、ユーラシアの広い範囲に生息していた、史上最大の陸生哺乳類と考えられています。 インドリコテリウム(上野の科学博物館にあった)とかバルキテリウムと言う呼び方で知られている巨大哺乳類も多分同じものと想定されています。

つまり、今はパラケラテリウムに統一されているようだ。でも、現生のサイとはかなり形が異なっているね。

パラケラテリウム

パラケラテリウム

Kid's Roomへ戻る

牛

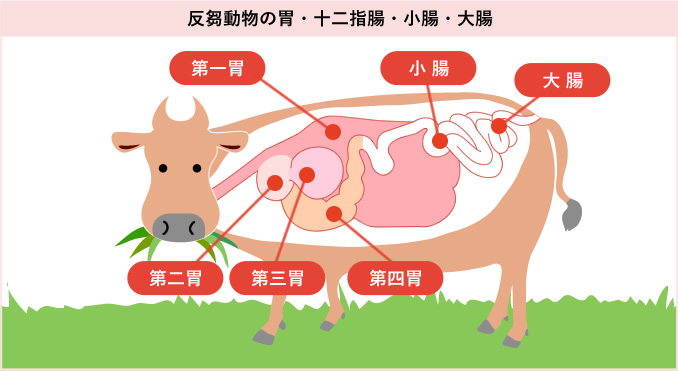

右の図は牛の消化器官(しょうかきかん)を表しています。

牛は、草食動物の中でも最も進化して繁栄(はんえい)している種です。イネ科の硬い草でも食べられるように消化器官が特別に進化して、胃が4つもあるんです。その中に特別の微生物を飼(か)っていて、草の中のセルロースという成分を消化してもらうのです。だから牛は微生物がいなくなると草を食べれなくなり死んでしまうんだ。人間には胃は一つしかありません。だけど牛は4つも胃があるので、一度食べた草を胃からもう一度口の中に戻(もど)してモグモグとかんで楽しんでいるんです。

牛は、草食動物の中でも最も進化して繁栄(はんえい)している種です。イネ科の硬い草でも食べられるように消化器官が特別に進化して、胃が4つもあるんです。その中に特別の微生物を飼(か)っていて、草の中のセルロースという成分を消化してもらうのです。だから牛は微生物がいなくなると草を食べれなくなり死んでしまうんだ。人間には胃は一つしかありません。だけど牛は4つも胃があるので、一度食べた草を胃からもう一度口の中に戻(もど)してモグモグとかんで楽しんでいるんです。

哺乳類は、植物が作った栄養のうちデンプンは消化できますが、良く似(に)た分子のセルローズは消化できません。だからたいていの草食動物はおなかの中に微生物を飼って消化してもらうのです。特に牛の消化器官は特別立派で大きな体な中にものすごく大きな胃と腸がぎっしりと詰め込まれています。つまり、牛は大草原で生き延びるために進化した大型の哺乳類ということです。

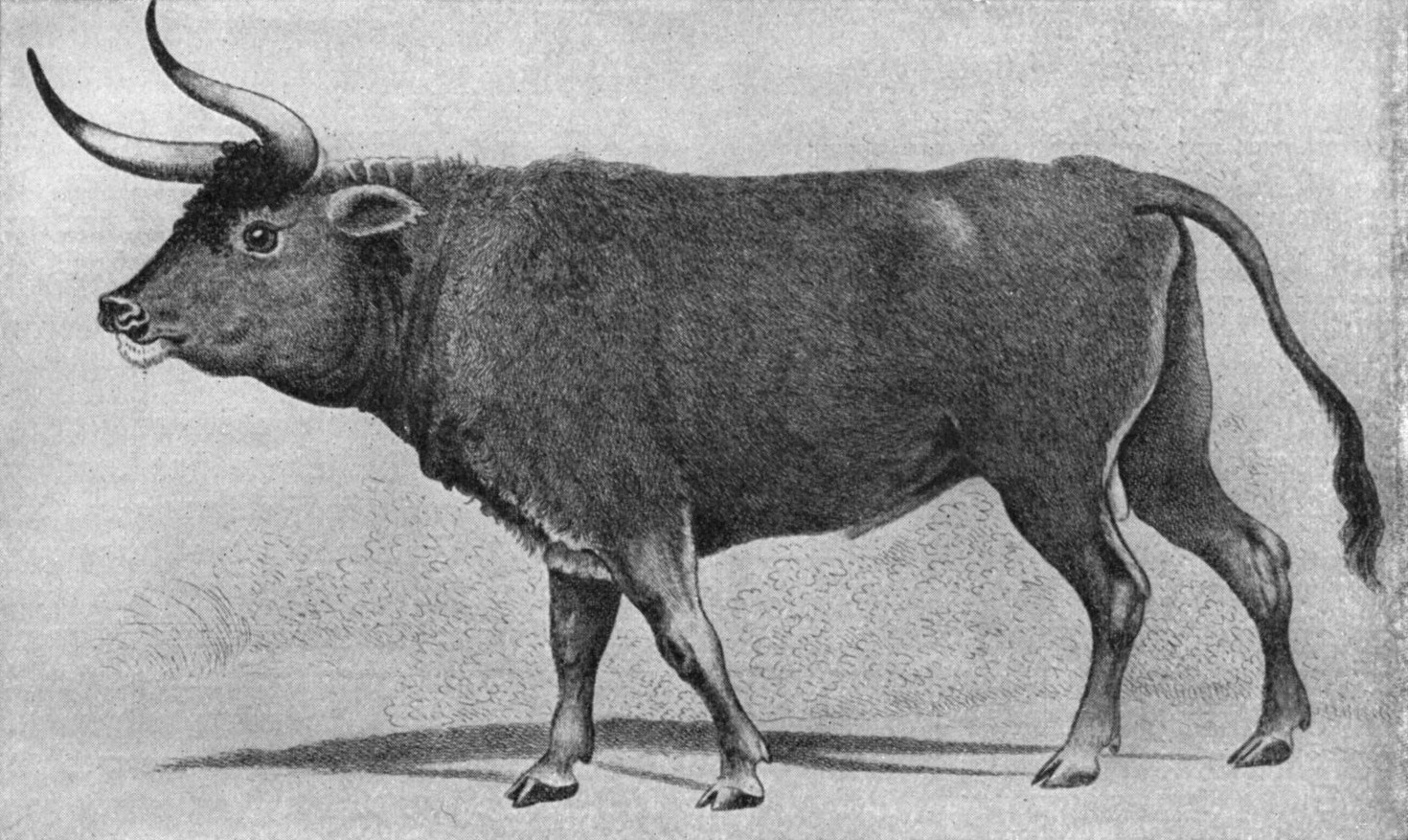

オーロックス

オーロックス

ホルスタイン

ホルスタイン

牛は人類の歴史なかなり初期から家畜化が進んでいたようです。オーロックスという牛は最初に家畜となった牛と考えられています。今の牛と良く似てますね。性格が温和で一日中草を食べている牛は昔から人間のお友達になれたのでしょうね。ホルスタインという牛はミルクをたくさん出すように改良された品種でみなさんが牧場など見るのはたいていはこれですね。

ヤク

ヤク

アメリカバイソン

アメリカバイソン

上の左側のヤクはチベット高原の気候に適応した牛の仲間。寒い所に適応しているんだね。バイソンはアメリカとヨーロッパにいる野生の牛。気が荒いせいか家畜にはできなかったんだね。

ところで、本当のことを言うと、牛の家畜はそんなに簡単ではなかったかも知れないのです。オーロックスという牛の先祖は、今の牛よりも体は大きくて、草原ではとても強い強者なのです。ライオンでも集団で襲わないと反撃を受けてとても危険。恐竜で言えばトリケラトプス見たなものか。西欧では今でも牛は強いものの象徴となってます。スペイン闘牛士でもオーロックスが相手では勝てないかも。だから牛がどのようにして家畜化されたかは結構謎が多いのです。

アジア水牛

アジア水牛

アフリカ水牛

アフリカ水牛

スイギュウはアジアでは家畜として飼われている。アフリカスイギュウとは違う種類です。アフリカスイギュウの方は家畜化はできませんでした。野生の動物で家畜として利用できたのは極めて限られた種類だけなんです。

Kid's Roomへ戻る

バク獏

分類:動物界→脊索動物門→脊椎動物亜門→哺乳綱→奇蹄目→有角亜目→バク科

バク(獏、Tapiridae(英語))は、奇蹄目に含まれるバク科の構成種の総称。現生種はすべてバク属(バクぞく、Tapirus)に分類される。

分布:北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、東南アジア

体の特徴は、文章で説明するより写真を見た方がいいだろう。

四肢は短く頑丈。前脚が後脚よりも長いという特異な骨格構造を持つ。これは主な生息域には藪(やぶ)が多く、背丈の長い草を掻き分けて走ることに適した形状と考えられている。前肢の指は4本、後肢の趾は3本。通常奇数の指をもつが、バクの各脚の指の数は、前脚が4本、後脚が3本である。

幼獣の体色は赤褐色で、白い斑点や筋模様が入る。この体色も藪の中では保護色になると考えられている。イノシシの子のウリボウともちょっと似ている。

これらの形態が中国や日本に伝わる幻獣の「獏」に似ていることが名称の由来とされるが、むしろ架空の獏こそが本物のバクをモデルとした動物だという説もある。

**獏(ばく)は、中国から日本へ伝わった伝説の生物。人の夢を喰って生きると言われるが、この場合の夢は将来の希望の意味ではなくレム睡眠中にみる夢。悪夢を見た後に「(この夢を)獏にあげます」と唱えると同じ悪夢を二度と見ずにすむと伝えられている。

**有蹄類:奇蹄類と偶蹄類は共に有蹄類という、蹄(ひづめ)を持った草食動物です。

奇蹄類はウマ・バク・サイの3科、23種が知られいる。一方、偶蹄類は、イノシシ、カバ、ラクダ、シカ、キリン、ウシなどの9科、185種。クジラはDNA解析ではカバの近縁とされていますが、偶蹄類と呼べるかどうかは議論中のよう。偶蹄類の進化に伴って、奇蹄類はやや押されているよう。

新生代の第三期中頃までは温暖な気候が続き、大陸には大きな森が広がっていました。始新世まではウマの祖先も、ウシの祖先も森の中を歩き回り、柔らかい葉を食べていました。

漸新世に入り気候が寒冷化してくると、生活環境にひとつの大きな変化が訪れる。広く分布していた森が後退し、代わってイネ科植物の草原が広く分布し始める。

森林と比べると、草原で暮らすには2つの困ったことがあります。それは、草原には身を隠すところがないということと、イネ科の植物は、それまで食物にしていた葉と比べるととても硬く、消化しにくいということです。

また、森林は木の間に身を隠しながら移動していれば敵に見つかりにくい環境でした。草原はずうっと先までひたすら背の低い草が続く場所です。身を隠す木というのは無いか、あってもまばらでしかありません。

従って、草原での生存戦略はごく単純なものとなる。そう、「敵を見かけたら走って逃げる!」ということだね。それは捕食者にとっても同じこと。森の中では待ち伏せ・奇襲の作戦が役に立つけど、草原地帯では身を潜めながら近づいたら、後は走って捕まえなければなりません。食べる側も食べられる側も、走力を向上させる方向に進化。有蹄類の祖先たちも、しだいに速く走るために体のしくみを発達させていきました。

つまり、蹄(ひづめ、hoof)は固い地面を蹴り高速で走るには向いている。

Kid's Roomへ戻る

馬

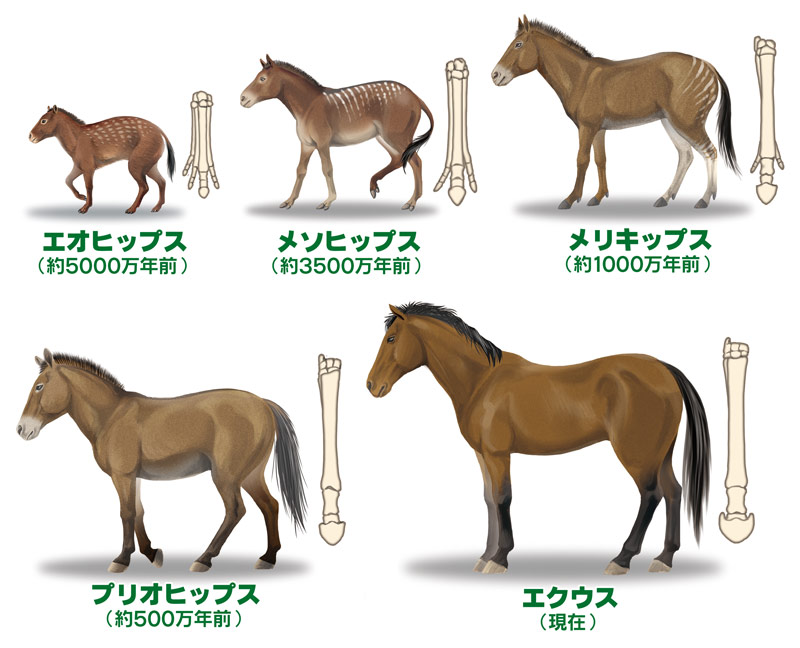

ヒラコテリウム(Hyracotherium)は始新世(ししんせい)に北アメリカ大陸およびヨーロッパ大陸に生息していた哺乳類。現生するウマ科動物の最古の祖先と考えられており、エオヒップス(Eohippus)という別名(シノニム)でも知られています。和名は「あけぼのウマ」。ヒラコテリウムは約5200万年前にはすでに北アメリカ大陸で生活していたとされ、体はキツネと同じくらい。

馬は、草原が増えるに従って体を大きくし、指の数を減らしていく。現在の馬は1本指で走るんだね。馬の仲間には普通の馬の他、ロバ、シマウマが含まれる。また、ラバはオスのロバと雌の馬との交雑種。

ロバ

ロバ

シマウマ

シマウマ

****ロバは体は馬より小さいが賢(かしこ)くて働き者だ。シマウマは馬とはいうけど、むしろロバに近い動物らしい。シマウマはどうも家畜としてはうまく行かなかったらしい。*****

馬の家畜化(かちくか)とは、人間が馬を家畜として飼い慣らすこと。ペットとしてではなく、人間の役に立つ存在としてだね。馬の家畜化は紀元前4000年頃に現在のウクライナで始まったと考えられています。多分食肉を得る目的で家畜化されたので、馬の背に跨る騎乗(きじょう)の技術はモンゴルで編み出されたようだ。内燃機関(自動車のことと考えて良い)の登場以前の世界では最速の陸上移動手段であった。

***チョット英語の勉強をしよう。馬は"horse"(ホース)だね。でも、シマウマは"zebra"(ゼブラ)で全然違う。英語を話す人たちにとってはシマウマは馬でないのかもね。ロバは"donkey"'(ドンキー)。このぐらいの英語は覚えておいて損はない。では、竹馬は。"stilts"(スチルツ)。これは私も知らなかった。もちろんこれは動物の馬ではない。2本一組だから最後に"s"がつくんだ。walk on stilts=竹馬で歩くです。

馬が家畜化されたと考えられる紀元前4000年という時期は、ヤギ・ブタ・ヒツジ(紀元前8000年頃に家畜化)や、ウシ(紀元前6000年頃に家畜化)に比べるとかなり遅れている。馬は主にステップ気候の寒冷な降雪地帯の草原に棲息しており、また、ウシ等の反芻動物に比べて消化能力や食性が低く太り難(にく)いため、食肉用の家畜としてはあまり適していなかったためだ。ウクライナの草原地帯に進出した人類は紀元前5000年頃、他の地域から連れてきたウシやヒツジを家畜として飼育していたが、この地域は降雪地帯であり、雪の下にある草を食べる習性のないこれらの動物は人の助けがなければ飢死してしまう。ところが、馬を見れば、蹄(ひずめ)で雪をかきわけて草を食べている。そこで、人類は馬を家畜化する事を思いついたらしい。そう、馬は牛と比べて寒い気候を好む傾向があるんだ。

****左はモンゴル初代皇帝のジンギスハーン、右はコサックの英雄****

でも、馬は食べるためよりももっともっと役に立つことが分かって来る。荷物を運んだり、畑を耕したり。でも、一番重要な利用は自動車の代りだ。馬の背に跨る騎乗(きじょう)の技術はモンゴルあたりで編み出されたようだが、戦争で大活躍。騎兵の登場だね。ジンギスカンのモンゴルが大帝国を築(きず)いたのも、コサック騎兵を使ったロシアが大きな国を作り上げたのも騎兵の活躍があったからだね。

Kid's Roomへ戻る

コアラ koala

コアラはどこの国に行けば見ることが出来ますか。コアラの一番好きな食べ物は何でしょう。コアラはオーストラリアだけにいる珍(めずら)しい動物です。カンガルー、ワラビーもオーストラリアだけにしかいない動物。これらの動物は有袋類(ゆうたいるい)といっておなかにポケットを持っていてその中で子供を育てます。また、カモノハシやハリモグラは単孔類(たんこうるい)といわれるさらに変わった動物でこれもオーストラリア大陸独特のものです。哺乳類(ほにゅうるい)なのに卵を産むのです。動物園で見る他の哺乳類の動物は有胎盤(ゆうたいばん)類といって、お母さんのおなかの中で赤ちゃんを育てます。哺乳類は、トラや象(ぞう)やシマウマなどです。蛇(へび)やワニやカメは爬虫類(はちゅうるい)、カエルは両生類(りょうせいるい)です。ところで、コアラの好きな食べ物分かりますか。ユーカリの葉です。他のものは食べません。逆に他の動物でユーカリの葉を食べる動物はいません。ユーカリの葉には毒(どく)が含(ふく)まれているからです。コアラは腸の中に特別な微生物を飼(か)っていて、ユーカリの葉の毒をなくして、消化を助けてもらっているのです。コアラはユーカリがないと生きて行けないのです。

Kid's Roomへ戻る

ハダカデバネズミ heterocephalus

みなさん。ハダカデバネズミという動物を知っていますか。体は普通のネズミ位の大きさで毛がほとんどなく、皮膚(ひふ)がそのまま見えてきれいなピンク色の体をしています。アリの巣(す)みたいな巣穴(すあな)を地面に掘(ほ)って、ありと同じような社会生活をしているのです。なんせ女王アリならぬ女王ネズミ一匹が群(むれ)全体を支配?しており、子供をつくるのはこの女王ネズミに限(かぎ)られる。他のネズミは働きネズミ、せっせと子供たちの世話をします。昆虫(こんちゅう)ではこのような社会生活はアリのほか、ハチやシロアリの仲間も知られていますが、哺乳類では、ハダカデバネズミとこれと良く似たダマラランドデバネズミだけです。こういう生活スタイルを真社会性と言います。

左;ハダカデバネズミ、右;ダマラランドデバネズミ

Kid's Roomへ戻る

オオカミ wolf

オオカミは犬の先祖(せんぞ)と考えられていて、日本では昔は神様としてあがめられていました。アイヌ等の狩猟(しゅりょう)民族では、今でも神格化(しんかくか)されています。農業を中心に生活している人たちにとっては、オオカミはシカやイノシシなど畑を荒らす動物を狩(か)ってくれるのである程度役に立っていたのですね。明治になってからは、家畜を襲(おそ)うこともあって積極的に駆除(くじょ)するようになり、今では絶滅(ぜつめつ)してしまいました。

オオカミは犬の先祖(せんぞ)と考えられていて、日本では昔は神様としてあがめられていました。アイヌ等の狩猟(しゅりょう)民族では、今でも神格化(しんかくか)されています。農業を中心に生活している人たちにとっては、オオカミはシカやイノシシなど畑を荒らす動物を狩(か)ってくれるのである程度役に立っていたのですね。明治になってからは、家畜を襲(おそ)うこともあって積極的に駆除(くじょ)するようになり、今では絶滅(ぜつめつ)してしまいました。

ヨーロッパの童話(どうわ)では、「赤ずきんちゃん」、「オオカミと三匹の子豚(ぶた)」、「オオカミと7匹の子ヤギ」などオオカミは悪役で登場しますね。ヨーロッパでは、農業と畜産(ちくさん)が一緒に行われるので、羊やニワトリを狙(ねら)うオオカミは大変嫌(きら)われ者です。オオカミの方だって、森の動物達を人間が狩り尽くしてしまったから、食べ物を求めて人里近くに現れるようになったこともあるのですが。

一方「ジャングル・ブック」や「もののけ姫」などに出て来るオオカミは、人間の子供を育てたりして、感情(かんじょう)細やかな優(やさ)しい面もえがかれていますね。オオカミはお父さんとお母さんを中心に数匹の群れで家族生活しています。「オオカミ王ロボ」は、シートンの動物記に出て来るヒローで、オオカミに気持ちになってかかれています。

オオカミは世界中に分布していて、地域によって少しずつ異(こと)なっています。日本にいたオオカミは日本オオカミと呼ばれます。

Kid's Roomへ戻る

イヌ dog

イヌはずいぶん外見の異(こと)なるいろんな種類の犬がいるね。でも、どれもイヌという1つの種なんだ。上の写真は、とても小さくてかわいい「チワワ」、大きくて怖そうな「ドーベルマン」、人懐(ひとなつ)っこくて優しそうだけど、本当は強い秋田犬。他に、トイプードル、スピッツ、チンなんていろんな名前があるよね。

イヌは、ネコ目(食肉目)- イヌ科- イヌ属に分類される哺乳類の一種です。犬がネコ目というのは犬好きの人には気に食わない分類ですが、進化の系統樹からはこうなるのでしょうか。すると犬と猫は共通の先祖から進化した言うことでしょうか。

皆さんが親しんでいる普通の犬は、古く日本ではヤマイヌ(狼)に対して「イエイヌ」とも言っていた。ということは昔、日本にはオオカミだけでなくヤマイヌもいたんでしょうか。あるいはオオカミとヤマイヌは同じもので地域によって呼ぶ方が違っていたのかも知れません。でも、家犬の先祖もオオカミだったともいわれてますので動物の分類は結構ややこしいですね。

イエイヌは種としては一種しかないのです。体重が100㎏ぐらいある大きな犬も1kgぐらいのコーヒーカップに入ってしまう、チワワみたいな小さな犬も、どちらも同じ犬と言う種なんです。人が長い時間かけて品種改良してこうなってしまったんです。

犬は英語ではdog(ドッグ)。ロシア語では、Собака(サバーカ)、中国語では、狗(ゴウ)。ところで「狗」という字見たことありませんか。そう、鼻高(はなたか)怪人(かいじん)の天狗(てんぐ)さんです。天狗が中国から日本に伝わる前にはどうも犬の姿をした怪物だったようです。中国のインチキ肉屋さん。「羊頭狗肉(ようとうくにく)」という言葉があります。羊の肉は高級で人気があります。店の看板には立派な羊の頭を見せて、客には羊と思わせて、実際には野良犬を捕まえて犬の肉を売るんですね。見掛け倒しという意味にもなります。

また、広義の「イヌ」として海外では、イヌ科に属する動物(イエイヌ、オオカミ、コヨーテ、ジャッカル、キツネ、タヌキ、ヤブイヌ、リカオンなど)をまとめてイヌ言うこともあるようですが、日本ではあまり一般的ではありません。

イヌとネコの共通祖先は、約6500万年前~4000万年前頃にいたミアキスという動物。イタチに似た20~30センチの獣(けもの)で、ヨーロッパから北米にかけて生息していたようです。ミアキスはその後、食肉目という一大グループをつくり、イヌやネコのほか、トラやオオカミ、キツネやタヌキ、クマやパンダ、アザラシやアシカなどへと進化していきます。ネコ目と言わずに食肉目という方が分かりやすいね。どれも肉食動物なんだ。ところがパンダだけは何故が肉食をやめて笹の葉を食べる平和主義者への大変身。

イヌとネコの共通祖先は、約6500万年前~4000万年前頃にいたミアキスという動物。イタチに似た20~30センチの獣(けもの)で、ヨーロッパから北米にかけて生息していたようです。ミアキスはその後、食肉目という一大グループをつくり、イヌやネコのほか、トラやオオカミ、キツネやタヌキ、クマやパンダ、アザラシやアシカなどへと進化していきます。ネコ目と言わずに食肉目という方が分かりやすいね。どれも肉食動物なんだ。ところがパンダだけは何故が肉食をやめて笹の葉を食べる平和主義者への大変身。

◆そしてイヌは草原へ、ネコは森へ・・・・

ミアキスが登場した新生代第三期の始め頃はまだ森林 が豊かでしたが、第三期の中期、3000万年前頃になると、寒冷化によりヨーロッパや北米の森林が縮小し草原地帯が広がっていきました。そこで、より地上生活に適応した体を持って登場したのがキノデスムスというイヌ科の祖先。一方、森の中に残った者たちはネコ科の祖先になっていきました。草原に追い出されたってことは、当時はイヌの先祖の方が若干弱者だった??でも、森から草原に追い出されていったのは人間様の先祖も同じだぞ。

ミアキスが登場した新生代第三期の始め頃はまだ森林 が豊かでしたが、第三期の中期、3000万年前頃になると、寒冷化によりヨーロッパや北米の森林が縮小し草原地帯が広がっていきました。そこで、より地上生活に適応した体を持って登場したのがキノデスムスというイヌ科の祖先。一方、森の中に残った者たちはネコ科の祖先になっていきました。草原に追い出されたってことは、当時はイヌの先祖の方が若干弱者だった??でも、森から草原に追い出されていったのは人間様の先祖も同じだぞ。

Kid's Roomへ戻る

両生類 amphibian

皆さん両生類とはどんな生き物か知っていますか。代表的なものはカエルでしょう。君たちが知っているように地球上の陸地に最初に上陸してきたのが両生類ですね。最初といっても脊椎(せきつい)動物としてだ。両生類が後に進化して後に爬虫類や恐竜、哺乳類、鳥類などに進化していく。もちろん、昆虫等はもっと早くから陸に上がって、空も飛んでいたけど。だから、古生代の前半は両生類の天下だったわけで、色々な形の両生類が現れる。でも、カエルは両生類の中では特別うまく進化して生き残っている優等生なんだ。

古生代の石炭紀にようやく陸へ上がって来る脊椎動物の先祖。アカントステガ(左)もイクチオステガ(中)も良く似ていてどっちがどっちが分からない。何、色が違うって。復元図の色なんて作者が適当につけたもので、化石は骨しか残ってないんだよ。でも、その隣のディプロカウルス(右)はかなり個性的だね。この頭の格好どういう意味があるんだろう。

左のエリオップスはよく見る絵だね。尻尾(シッポ)が取れれば少しはカエルに似て来るけど、ピョンピョン飛ぶことは無理だ。水の中に隠れていてエサの動物がやって来るのを待ち伏せ。ワニと似ているね。その右の二つはプリオノスクスというワニに似た両生類。ワニみたいに待ち伏せして獲物を捕らえるんだね。似たような環境で似たような生活していると形まで似て来る。こういうのを収斂進化(しゅうれんしんか)というのだ。プリオノスクスはどうも史上最大の両生類らしい(体長は5m以上あったようだ)。外見からは現在のワニとほとんど変わらない。

左は日本にいるオオサンショウウオ。めったに見つからないので天然記念物に指定されている。なんだか本当に生きた化石みたいだね。日本では間違いなく最大の両生類だ。ほんとに石みたいにじっとしていて、ほとんど動かない。

左は日本にいるオオサンショウウオ。めったに見つからないので天然記念物に指定されている。なんだか本当に生きた化石みたいだね。日本では間違いなく最大の両生類だ。ほんとに石みたいにじっとしていて、ほとんど動かない。

アカハライモリは、お腹が赤い。この絵はかわいそうにひっくり返されてお腹が上になっているようだ。背中の側は黒いのだけど。

カエル frog

Kid's Roomへ戻る

カエルは、両生類の中では最も大きな進化を遂げた動物だろう。陸上を移動するための重たい尻尾をさっさと失くし、後ろ脚の筋肉を発達させて跳躍する力を獲得した。ゴライアスカエルは世界最大のカエルだろう。アフリカ(カメルーン)に住んでいるらしい。右のオタマジャクシはウシガエルのもの。日本では最も大きなオタマジャクシだ。でも、ウシガエルは戦後日本にアメリカから移入されたもの。食糧難を解消するためだったとか。でも、オタマジャクシは可愛いので食べたいとは思わないでしょう。

カエルはオタマジャクシから体の形を変える。これを変態(へんたい)という。凄いことだね。でも、君達だってお母さんのお腹の中でこんなことが起こっていたかもしれないんだ。

カエルは泳ぐのが得意だ。人が平泳ぎをするのはカエルをまねたのかも。手足に水かきをもっているので結構早いだろう。オリンピックなら金メダルものだね。

カエルも色々な種類がいる。一番左のアマガエルは一番よく見かけるかも。緑色の小さな可愛いカエルだね。その隣の緑のカエルはモリアオガエルという珍しいカエルだ。木の上に泡(あわ)の家を作ってその中に卵を産む。木は水たまりの上にないといけない。卵からかえったオタマジャクシは木の上から水の中に落ちないといけないから。天然記念物になっている。となりのヒキガエルも名前は良く聞くでしょう。でも、最近はなかなか見ることは少なくなった。ガマとかガマガエルともいう。

他にも、ウシガエルとかトノサマガエル、ツチガエルなんていうのあるから自分で調べてごらん。ペットショップに行けば外国の変わったカエルもあるかもね。でも、外国の動物を日本の自然の中に放しては絶対にダメだ。これは犯罪になる。

Kid's Roomへ戻る

アカハライモリ

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、日本の固有種で本州、四国、九州とその周囲の島嶼に分布する。有尾目イモリ科イモリ属に分類される両生類の一種。ニホンイモリ(日本井守)という別名も。そうだ、両生類と言ってもカエルのように尻尾の無い方が後発組でもともと尾を持った方が本流だ。ヒトも尾が退化しているが尾骶(びてい)骨と言う形で痕跡は残っている。カエルには尾骶骨はあるのだろうか。

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、日本の固有種で本州、四国、九州とその周囲の島嶼に分布する。有尾目イモリ科イモリ属に分類される両生類の一種。ニホンイモリ(日本井守)という別名も。そうだ、両生類と言ってもカエルのように尻尾の無い方が後発組でもともと尾を持った方が本流だ。ヒトも尾が退化しているが尾骶(びてい)骨と言う形で痕跡は残っている。カエルには尾骶骨はあるのだろうか。

全長は10cm前後。サンショウウオ類と異なり皮膚がザラザラしている。背中側は黒~茶褐色で、腹は赤地に黒の斑点模様になっている。赤みや斑点模様は地域差や個体差があり、ほとんど黒いものや全く斑点が無いもの、逆に背中まで赤いものもいる。

フグと同じテトロドトキシンという毒があり、腹の赤黒の斑点模様は毒を持つことを他の動物に知らせる警戒色になっていると考えられている。陸上で強い物理刺激を受けると横に倒れて体を反らせ、赤い腹を見せる動作を行う。つまり、素手で触ってはいけない?

フグと同じテトロドトキシンという毒があり、腹の赤黒の斑点模様は毒を持つことを他の動物に知らせる警戒色になっていると考えられている。陸上で強い物理刺激を受けると横に倒れて体を反らせ、赤い腹を見せる動作を行う。つまり、素手で触ってはいけない?

イモリは脊椎動物としては、特に再生能力が高いことでも知られている。たとえば、尾を切ったとしても本種では完全に骨まで再生するほか、また四肢を肩の関節より先で切断しても指先まで完全に再生し、さらには目のレンズも再生することができる。アカハライモリについて調べて見たのもTVで再生実験の研究が紹介されたこともきっかけ。

多くの脊椎動物ではこれらの部位は再生できない。ちなみに、尾を自切して再生することが知られているトカゲでも、尾骨までは再生しない。イモリの再生能力は、ヒトの皮膚治療など再生医学への応用を視野に入れた研究対象になっている。

なお、この再生能力の高さは、生態学的研究の立場からは障害になる場合がある。個体識別をするためのマーキングが困難となるため。小型の両生類や爬虫類では様々なパターンで足指を切ってマーキングしたり個体識別(トークリッピング)を行うことが多い、イモリの場合には簡単に再生してしまう。尾に切れ込みを入れても、傷が浅ければすぐに再生する。さらに札などを縫いつけても、やはり皮膚が切れて外れやすく、その傷もすぐに癒えてしまう。この不満は研究者のわがままだね。「イモリの勝手でしょう。」 では、どうやってマーキングするんだろうね。

なお、この再生能力の高さは、生態学的研究の立場からは障害になる場合がある。個体識別をするためのマーキングが困難となるため。小型の両生類や爬虫類では様々なパターンで足指を切ってマーキングしたり個体識別(トークリッピング)を行うことが多い、イモリの場合には簡単に再生してしまう。尾に切れ込みを入れても、傷が浅ければすぐに再生する。さらに札などを縫いつけても、やはり皮膚が切れて外れやすく、その傷もすぐに癒えてしまう。この不満は研究者のわがままだね。「イモリの勝手でしょう。」 では、どうやってマーキングするんだろうね。

生態:水田、池、川の淀みなど流れのない淡水中に生息する。繁殖期以外は水辺の近くの林や、クズなどの茂る草地の水気の多い枯れ草の下などに潜むことが多い。本種の成体は繁殖期以外も水中で生活することが多い。ただし雨の日には水から出て移動することもある。冬は水路の落ち葉の下や水辺近くの石の下などで冬眠する。昔は頻繁に見られたようだ。ペットショップでは今でも人気があるか。値段も手ごろ?

ユスリカやミズムシ類などの昆虫を中心に、他の両生類の卵や幼生といった小型生物を捕食。モリアオガエルやアベサンショウウオなど、希少な両生類の生息地では厄介者とされる。

和名の「井守」は、野井戸の中にも生息するので「井戸を守る」に由来するという説や、井は田んぼを意味し、水田に生息することから「田を守る」との意味に由来するという説がある。

名前がヤモリと似ている。しかし、ヤモリ(家守)は爬虫類であること、人家の外壁などに生息し一生を通じて水中に入ることがないこと、変態をしないことなどが、イモリとの相違点である。なお、英語でもイモリnewtは、ヤモリはgeckoで区別がはっきりしているようだ。

繁殖行動

春になり気温が上昇し始めると、成体が水中に姿を現す。オスがメスの行く先に回り込み、紫色の婚姻色を呈した尾を身体の横まで曲げて小刻みに振るわせるなど複雑な求愛行動を行う。このときにオスが分泌するフェロモンであるソデフリン(sodefrin、額田王の短歌「茜さす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」にちなむ)が、脊椎動物初のペプチドフェロモンとして報告されている。メスが受け入れる態勢になると、メスはオスの後ろについて歩き、オスの尾に触れる合図を送ると、オスが精子嚢を落としメスが総排出腔から取り込む。その際にオスの求愛行動に地域差があり、地域が異なる個体間では交配が成立しにくいといわれる。

生活史

生活史

メスは、寒天質に包まれた受精卵を水中の水草の葉にくるむように1つずつ産卵する。流水に産卵する種類がいるサンショウウオ類に対し、アカハライモリは水たまり、池、川の淀みなど流れの無い止水域で産卵・発生する。

卵から孵った幼生はアホロートルのような外鰓(えら)があり、さらにバランサーという突起をもつ。幼生ははじめのうちは足も生えていないが、やがて前後の脚が生える。ただしカエル(オタマジャクシ)はまず後脚から生えるが、イモリは前脚が先に生える。外鰓があるうちは水中で小動物を食べて成長するが、口に入りそうな動くものには何にでも食いつくため、共食いすることもある。

幼生は十分成長すると、外鰓が消えて成体と同じような形の幼体となり、上陸する。幼生の皮膚は滑らかだが、幼体の皮膚は成体と同じくざらざらしており、乾燥には幾分抵抗性がある。そのため、上陸した幼体を無理に水に戻すと、皮膚が水をはじいて気泡がまとわりつき、銀色に見えることがある。幼体は、森林内などで小さな昆虫や陸棲貝類、ミミズなどの土壌動物を捕食して3-5年かけて成長し、成熟すると再び水域に戻ってくる。

田園地帯や森林に囲まれた水域では目にする機会も多いが、市街地などの護岸された水域では少ない。市街地での個体数の減少に伴い、2006年には環境省レッドリストでも準絶滅危惧種として記載され、埼玉県のように条例で捕獲を規制する自治体も現れた。他地域でも絶滅が危惧されている個体群は少なくない。

一般的に有尾類は温度変化に弱く、摂餌行動が鈍く、人工環境での長期飼育が困難な種が多い。また、現地で法的に保護されている場合も少なくない。しかし日本のアカハライモリやシリケンイモリは温度変化に強く、きわめて貪欲で、飼育に適し、個体数が多く特に保護されていなかったため、ペットとして日本のみならず欧米でも人気が高まった。餌も数日に一度、エアーもいらない、数十年生きるなど初心者でも簡単に飼える。

ただし21世紀初頭の時点では先述のように保護地域も設定されるようになった。また、産地不明の飼育個体が逃げだしたり個体を遺棄したりすることによる地域個体群への遺伝子汚染が懸念されている。

研究対象

イモリ類は胚発生の実験材料としてもよく用いられる。特に、シュペーマンが胚域の交換移植実験などを通じて、形成体を発見するのにイモリを用いた一連の実験が有名である。

近年では、その再生力の強さに注目して、再生・分化などの研究に用いられることも多い。一度精子をオスから受け取ると半年以上も体内で保持されメス単独で産卵することや、卵が透明な寒天状物質に包まれており、容易に観察できる点など利点は多い。そのため、1994年には、スペースシャトル・コロンビアに本種が宇宙飛行士向井千秋博士とともに搭乗し、微小重力下での産卵、発生の実験と観察が行われた。宇宙旅行をした動物?ヒト以外には犬(ライカ犬)、イモリ、他には?

かつて日本では、イモリの黒焼きはほれ薬として有名であり、販売もされていた。竹筒のしきりを挟んで両側に雄雌一匹ずつを分けて入れ、これを焼いたもので、しきりの向こうの相手に恋焦がれて心臓まで真っ黒に焼けると伝える。実際の成分よりは、配偶行動などからの想像が主体であると思われるが、元来中国ではヤモリの黒焼きが用いられ、イモリの黒焼きになったのは日本の独自解釈による。井原西鶴『好色五人女』巻2、落語『いもりの黒焼き』、映画『いもりの黒焼 (映画)』などに、イモリの黒焼きが登場。

【イモリの再生能力の研究】

両生類の多くは子ども(幼生)のころは高い再生能力がある。しかし、変態して体の仕組みや姿形が変わると、その能力を失ってしまう。例えば、オタマジャクシは生えてきた脚を切っても元に戻るが、カエルになってしまうと、こぶのような肉の塊ができるだけだ。メキシコ原産のサンショウウオのアホロートル(ウーパールーパー)は大人になっても再生する。しかし、変態せず体の機能は子どものころと同じなので、特殊なケースとされる。

イモリだけが変態後も何度も再生できる。筑波大の千葉親文准教授は「イモリの再生能力は特別だ」と話す。

千葉准教授らは今春、大人のイモリが再生する仕組みを突き止めた。日本に広く生息するアカハライモリを調べたところ、変態後に新たな再生能力を獲得していた。

イモリの脚を切ると、イボのような「再生芽(が)」がまずできる。そこから新しい脚がニョキニョキと生えてくる。外見の変化は大人も子どもも同じだが、その中で起きていることは違う。

子どものイモリの体には、幹細胞と呼ぶ特殊な細胞があちこちに存在する。幹細胞にはいくつか種類があり、それぞれ筋肉や骨など決まった種類の細胞になる。これらの幹細胞が傷口付近に集まって筋肉や骨などの細胞に変わり、脚が再生する。オタマジャクシやアホロートルでもほぼ同じ仕組みだ。

一方、大人のイモリでは幹細胞の役割は小さい。千葉准教授らは遺伝子改変技術で筋肉の細胞に目印をつけて調べた。動物の細胞は受精卵のときはあらゆる細胞に変化できるが、いったん筋肉などの細胞に成長するともう別の細胞にはなれない。

切断部分付近では、多数の核を持ったチューブ状の筋肉の細胞が変化してバラバラになり、成熟しきっていない細胞に変化した。「脱分化」と呼ぶ現象だ。しばらくすると、脱分化した細胞が再生芽に移動して増殖し、これらを材料にチューブ状の筋肉の細胞ができていった。

切断という刺激をきっかけに遺伝子の働きが変化し、脱分化が起きたとみている。iPS細胞は複数の遺伝子を導入することで脱分化を起こし、あらゆる組織や臓器に変化できる能力を持つ。大人のイモリの体内ではこれと似た現象が起きているようだ。

ただ、脱分化した細胞はiPS細胞のように様々な種類の細胞に変化できるわけではない。実験では、筋肉の細胞は脱分化した後に再び筋肉の細胞に育った。骨や神経などの細胞も同じように脱分化しているとみられる。

先行する目の網膜の研究では、再生に関係する遺伝子が特定されつつある。筑波大と宇都宮大学などのチームは、Pax6という遺伝子が網膜の再生に欠かせないことを突き止めた。脚でも遺伝子の解析を進める計画だ。

基礎生物学研究所なども別の種類のイモリを使って再生能力の仕組みを探る研究を進めている。解明されれば、人の体から今まで隠されていた再生能力を引き出せるようになるかもしれない。

医学系の研究者もイモリに注目している。鳥取大学のチームはマウスとイモリを比べ、心臓が再生する仕組みの解明に取り組んでいる。こうした研究が進めば、将来は体外で臓器や組織を作って移植しなくても、事故や病気で失った手足や臓器の機能を取り戻せる可能性がある。

イモリの再生能力を調べる研究はがんの予防にも役立つかもしれない。がんは細胞が異常に分裂・増殖し続ける病気で、人間でがんにならないのは細胞分裂しない心臓や神経くらいだといわれる。

大人のイモリは切断した体や臓器を再生するときに多くの細胞が必要となり、ものすごい数の細胞分裂をくり返す。ふつう、分裂するほど細胞はがんになりやすくなるが、イモリの体はがんにならないといわれている。異常な細胞を取り除く機能があると研究者はみている。

イモリの再生研究を進めることで、再生医療やがん研究が変わるかもしれない。千葉准教授は「人で応用できるようにするのが最終目標だ」と意気込む。

植物は失われた体を再生する能力を持っている。例えば、挿し木で増やせるのは、いったん枝に分化した細胞から根が再びできるからだ。水中にすむプラナリアという原始的な生物は体を半分にしても2匹に再生する。

脊椎動物では、イモリやアホロートルのような尾がある両生類は再生能力が高い。トカゲはしっぽが切れてもはえてくるが、再生するのは1度だけ。骨や神経は元通りにはならない。人間やマウスなどの哺乳類は手足が再生する能力はない。しかし、胎児のころは高い再生能力がある。様々な組織や臓器のもとになる幹細胞が体の中に多数存在するからだと考えられている。

【アホロートル】

【アホロートル】

昭和の終わりごろ、日本でブームを巻き起こした「ウーパールーパー」もこの仲間?。名前が差別っぽいとかでいつの間にか名前を変えられてしまったらしい。

かすかに笑っているかのように見えるこの両生類の本当の名は、アホロートル(メキシコサラマンダー)だ。25センチ程度の小さな体に、恐るべき再生能力を秘めている。謎解きの鍵を握るゲノム(全遺伝情報)サイズは、ヒトの10倍を超える。科学者は今年、その情報をついに解読した。

ヒトはけがをすると血を流し、やがて血液中の血小板が傷口に集結して血が止まり、そのうち皮膚が再生して傷が見えなくなる。しかし、この能力はある程度軽微な傷に限定される。

それに比べて、自然界には体のパーツを切り取られても再生する生物がいる。イモリの尻尾切り、数百回も切られてミンチ状になっても復活する扁形(へんけい)動物のプラナリアなどが有名だが、アホロートルも非常に高い再生能力を持っている。このことは科学者の間では古くから知られており、その仕組みなどを研究するために1864年から実験動物として繁殖されてきた歴史がある。

アホロートルは、自然界では幼生の形のまま成熟する。ネオテニーという現象で、このため基本的には生涯を通じ、外えらをもっている。

彼らの四肢は、切られたり共食いにあったりしても再生する。四肢だけでなく、心臓や目の水晶体、脊髄までも再生できる。

なぜ、これほどまでに高い再生能力を持っているのか。その分子的メカニズムはどうなっているのか、いったいどのような進化をしてきた結果なのか。アホロートルをめぐる多くの謎を解く鍵は、巨大ゲノムが握っている。

ゲノム解読は再生能力解明のスタート地点にすぎない。研究チームはその配列を分析した結果もあわせて公表している。

この結果から、少し不思議なことが見えてきた。ゲノム編集技術を応用して調べたところ、「Pax3」という遺伝子がなく、「Pax7」という別の遺伝子がその役割を担っていることが判明した。Pax3は脊椎動物が受精卵から発生する際に必要とされる遺伝子で、なぜPax7に肩代わりさせているのか疑問が残る。

謎の解明はこれからだが、高スペック再生能力の解明という点においては、トンネルの先の光が見える段階にたどり着きつつあるのではないか。再生能力の高いほかの生物もゲノムサイズは大きく、詳細に比較すればいろいろなことが分かってきそうだ。例えばイモリも約200億の塩基対という大きなゲノムを持っている。イモリやプラナリアとの比較研究などを進めることで、再生能力の解明や、より質の高い再生医療につながるかもしれない。

ガマの油

ガマの油(ガマのあぶら)とは、もともとは江戸時代に傷薬として用いられていた軟膏で、のちに、筑波山名物として土産物として販売されるようになったワセリンなどを成分とする商品。

ガマの油(ガマのあぶら)とは、もともとは江戸時代に傷薬として用いられていた軟膏で、のちに、筑波山名物として土産物として販売されるようになったワセリンなどを成分とする商品。

ガマの油の由来は大坂の陣に徳川方として従軍した筑波山・中禅寺の住職であった光誉上人の陣中薬の効果が評判になったというもの。「ガマ」とはガマガエル(ニホンヒキガエル)のことである。主成分は不明であるが、「鏡の前におくとタラリタラリと油を流す」という「ガマの油売り」の口上の一節からみると、ガマガエルの耳後腺および皮膚腺から分泌される蟾酥(せんそ)ともみられる。

**蟾酥(せんそ、英語:dried toad venom)とは生薬のひとつ。アジアヒキガエルやヘリグロヒキガエルの耳腺分泌物、皮膚腺分泌物を集め、乾燥させたもの。toadは英語のヒキガエル。西洋でもガマの油は使われていた?

蟾酥(せんそ)には強心作用、鎮痛作用、局所麻酔作用、止血作用があるものの、光誉上人の顔が蝦蟇(がま)に似ていたことに由来しその薬効成分は蝦蟇や蟾酥(せんそ)とは関係がないともいわれている。主成分については植物のガマの花粉「蒲黄(ほおう)」とする説やムカデを煮詰めた「蜈蚣(ごしょう)」、馬油とする説もある。

**どうも話がインチキ臭くなってきたね。

現在では蟾酥(せんそ)、蒲黄(ほおう)とも医薬品に指定され、同種のものを製造して販売するには薬剤師か登録販売者の資格が必要となる。

戦前、筑波山では「ガマの油」として本物の蟾酥(せんそ)が入っているものも作られていたが戦後になってからは規制のために作られなくなった。だが、筑波山の地元の土産品として陣中膏や陣中油などの商品を売り出す際に「ガマの油」の名称が復活することになった。いずれも蟾酥(せんそ)は用いられてはいないものの、昔から陣中油に使われてきたシコンなども用いられている。各社の商品により名称と配合が異なる。

戦前、筑波山では「ガマの油」として本物の蟾酥(せんそ)が入っているものも作られていたが戦後になってからは規制のために作られなくなった。だが、筑波山の地元の土産品として陣中膏や陣中油などの商品を売り出す際に「ガマの油」の名称が復活することになった。いずれも蟾酥(せんそ)は用いられてはいないものの、昔から陣中油に使われてきたシコンなども用いられている。各社の商品により名称と配合が異なる。

山田屋薬局ではアドレナリン液、紫根、ホウ酸、酸化亜鉛、ミツロウ、オリーブ油を成分とする「陣中膏・一名蝦蟇(がま)の油」を製造していた(ただし、1998年に倒産)。種村製薬ではワセリン、シコンエキス、スクワラン、尿素、ハッカ油などを成分とする「陣中油(一名ガマの油)」を製造している。

ガマの油売り

江戸時代にガマの油の露天販売を行っていた香具師は客寄せのために大道芸を披露していた。江戸時代に筑波山麓にある新治村永井の兵助が、筑波山の山頂で自らの十倍もある蝦蟇(がま)に諭されて故郷の「がまの油」を売り出すための口上を工夫し、江戸・浅草寺境内などで披露したのが始まりとされている。

香具師は、行者風の凝った衣装をまとい、綱渡りなどの大道芸で客寄せをした後、霊山・筑波山(伊吹山とも)でしか捕獲できない、とする「四六のガマ」と呼ばれる霊力を持ったガマガエルから油をとる方法を語る。四六のガマは己の容貌を今業平(在原業平のような美形)だと信じているが、周囲に鏡を張った箱に入れれば自らの醜悪さに驚き、脂汗を流すという。この汗を集め、一定期日のあいだ煮つめてできたものが「ガマの油」である、という。香具師は、ガマの油は万能である、と語り、まず止血作用があることを示すために、刀を手に持つ。刀には仕掛けがしてあり、切っ先だけがよく切れるようになっている。その刀で半紙大の和紙を二つ折りにし、「一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚……」と口上しながら、徐々に小さく切っていく。小さくなった紙片を紙吹雪のように吹き飛ばす。このように刀の切れ味を示したあと、切れない部分を使って腕を切ったふりをしながら、腕に血糊を線状に塗って切り傷に見せる。偽の切り傷にガマの油をつけて拭き取り、たちまち消してみせ、止血の効果を観客に示す。また、ガマの油を塗った腕は、刃物で切ろうとしても切れず、防護の効能があることを示すというもの(刀にガマの油を塗る場合もある)。

がまの油売りの口上は今日まで伝承され伝統芸能となっているが、口上は流派や地方により若干異なる。筑波山ガマ口上保存会が結成されており口上実演や講習などの活動を続けている。

ガマの油売りを題材にとったり、その口上が登場する古典落語が複数ある。代表的なものとして『蝦蟇の油』は酒に酔ったガマの油売りの話であり、『高田馬場』はガマの油売りが仇討ちを挑もうとするシーンから始まる。いずれも落語家による口上が見所になっている。**落語のこの話はかなり有名らしい。

ガマの油2

大道芸、ガマの油売リ口上。チョットした文芸作品だ。保存しておこう。

第十八代 永井 兵助

【第一段 呼び込み】

【第一段 呼び込み】

さあさあ お立ちあい、御用と お急ぎでなかったら、ゆっくりと聞いておいで。

遠出山越とおでやまごえ笠の内、聞かざる時には、物の出方、善悪(ぜんあく)、黒白(あいろ)がトント分からない。

山寺の鐘がゴォーン、ゴォーンとなると雖も、童子来たって 鐘に撞木(しゅもく)を当てざれば、鍾が鳴るのか、撞木が鳴るのかトント その音色が分からぬが 道理じゃ。

【第二段 足止め】

さて 手前ここに取り出したる これなる この棗(なつめ)、この中には一寸八分 唐子からこ発条ぜんまい の人形が仕掛けてある。

我が国に 人形の細工師(さいくし) 数多あまた有りと雖も京都にては守随(しゅずい)、

大阪表にては竹田縫之(ぬいの)助、近江の大堟(だいじょう) 藤原の朝臣(あそん)、

この人たちを入れて 上手名人はござりませぬけれども、手前のは これ 近江の津守つもり細工(ざいく)じゃ。

咽喉(のんど)には 八枚の小鉤(こはぜ)を 仕掛け、背中には 十と二枚の歯車が 組み込んで ござりまする。

この棗(なつめ)をば、大道に 据すえ置くならば 天の光を受け 地の湿(しめり)を 吸い上げまして 陰陽いんよう合体(がったい)。

パッと 蓋を取る時には、ツカ ツカ ツカ ツカ ツカと 進むが 虎の小走り虎走り、

後ろへ下がって 雀(すずめ) 独楽(こま)どり 独楽(こま)返えし、また孔雀(くじゃく)、霊鳥の舞と十二通りの芸当が ござりまするけれども。

如何(いか)に 人形の芸当が上手であろうとも、投げ銭や 放り銭は お断り。

手前 大道にて未熟な渡世とせいはしているけれども、憚はばかりながら 天下の町人、泥のついた 投げ銭や放り銭をバタバタ拾うようなことは いたしませぬで。

しからば、お前、投げ銭、放り銭 貰わねえで、一体 何を以て 商売としているのかい、

何を以て おまんま食べているのかいと心配なさる方が あるかも知らないけれども、

これなる 此の 看板示すがごとく、筑波山妙薬みょうやくは陣中膏ガマの油。此このガマの油という膏薬をば売りまして 生業なりわいと致してとおりまするで。

【第三段 原料】

さて、いよいよ 手前 ここに取り出とりいだしましたるが それ その 陣中膏はガマの油だ。

だが お立ち会い。蝦蟇(がま) 蝦蟇と 一口に云っても そこにも居る ここにもいるという蝦蟇とは、ちと これ 蝦蟇が違う。ハハア、蝦蟇かい。

なんだ 蝦蟇んか 俺んちの縁の下や 流し下もとにもぞろぞろいる。

裏の竹たけ藪やぶにだって蝦蟇なら いくらでもいる なんていう顔している方がおりますけれども、あれは 蝦蟇とは言わない。ただのヒキ蛙、疣(いぼ)蛙がえる、御玉(おたま)蛙がえるか 雨蛙 青蛙

何の薬石やくせき・効能こうのうはござりませぬけれども、手前のは、これ四六の蝦蟇だ。四六の蝦蟇だ。

四六、五六というのは どこで見分けるかというと、ほら、此の足の指の数。えー、前足の指が四本、後ろ足の指が六本。これを合わせましては、蟇鳴噪しきめんそうは四六の蝦蟇だ、四六の蝦蟇。

また、この蝦蟇の採れるのが五月、八月、十月でござりまするから、 一名これ、五八十(ごはつそう) は四六の蝦蟇だ。四六の蝦蟇。

サテ しからば、此の四六の蝦蟇の棲すむところ、一体、何処いずこなりやと言うれば、

これより遙はるか北の方、北は常陸の国は筑波の郡、古事記・万葉の古から 歌で有名。

「筑波(つくば)嶺ねの 峰より落つる男女(みな)の川(がわ)恋いぞつもりて 渕ふちとなりぬる。」と陽成院(陽成院)の歌にもございます 関東の名峰めいほうは 筑波山の麓ふもと。

臼井、神かん郡ごおり、館野たての、六所、沼田、国松、上大島、東山から西山の嶺にかけまして、ゾロゾロと はえて おりまする大葉子(おんばこ)と言う 露草つゆくさをば 喰くらって育ちまするで。

【第四段 製造】

さてしからば、此の蝦蟇から 此の蝦蟇の油を採るにはどういうふうにするかって 言いますと、先ずは ノコタリノコタリ急ぎ足、木の根・草の根 踏みしめまして、山中深く分け入り、捕らえ来ましたる この蝦蟇をば、四面に鏡を張り、その下に金網、鉄板を敷く。

その鏡張りの箱の中に、この蝦蟇を追い込む。

サア 追い込まれたガンマ先生、己の醜みにくい姿が 四方の鏡にバッチリと写るからたまらない。我こそは今業平と思いきや、鏡に写る己の姿の醜さに、ガンマ先生、ビックリ仰天いたしまして、御体(ぎょたい)から油汗をば、ダラーリ、ダラーリ、ダラーリと流しまする。

その流しましたる油汗をば、下の金網から ぐぐっと抄すき取り集めまして、三七は二十と一日の間、柳の小枝をもちまして、トロリ、トロリ、トローリと煮炊にたきしめ、赤い振砂(しんしゃ)に 椰子油(やしあぶら)、テレメンテイナ、マンテイカという唐から、天竺(てんじく)、南蛮(なんばん)渡りの妙薬をば 合わせまして、良く練って 練って練りぬいて造ったのが、これぞ これ、此の 陣中膏は 蝦蟇の油の 膏薬でござりまする。

サテお立ち会い。これにて、蝦蟇の油の膏薬の造り方 お分かりでござりまするかな。

エー、分かったよ。分かったけれども、どうせ 大道商人のお前の造った蝦蟇の油なんか

ろくな効き目なんか あるまいと思っているような顔をしている方が おられるようだけれども、薬というのは 何に効くのか効能ききめが分からなかったら 値打ちがねいよ。

【第五段 効能の説明 】

しからば、蝦蟇の油の膏薬、何に効くかと云いうなれば、先ずは 疾(しつ)に癌(がん)瘡(がさ)、火傷に効く。瘍よう・梅毒・皹(ひび)に霜焼け(しもやけ)、皹(あかぎれ)だ。前へ廻ったらインキタムシ、 後ろへ廻ると 肛門こうもんの病。肛門と云っても 水戸黄門様が病気になったんじゃねいよ。

これを詳しく云うなれば、出で痔(じ)に疣(いぼ)痔・走り痔・切れ痔・脱肛(だっこう)に鶏冠(けいかん)痔。鶏冠痔というのは、鶏の鶏冠とさかのように真っ赤になる痔の親分だ。だが手前の此の蝦蟇の油をば、グットお尻の穴に塗り込むというと、三分間たってピタリと治る。

まだある。槍傷・刀傷・鉄砲傷・擦り傷・掠り傷すりきず・外傷一切。

まだある。大の男が七転八倒(しちてんばっとう)して畳たたみの上をば ゴロンゴロンと転がって苦しむほど痛えのが これ この虫歯の痛みだ。

だが、手前の この蝦蟇の油の膏薬、これをば 紙に塗りまして 上からペタリと貼るというと、皮膚を通し肉を通して 歯茎はぐきにしみる。

又 蝦蟇の油 小さく丸めまして アーンと大きな口開いて 歯の空洞(うつろ)にポコンと入れるというと、これ又三分間 熱い涎(よだれ)がタラリ タラーリと出る共に 歯の痛みピタリと治る。

まだある。どうだい、お立ち会い。お立ち会いのお宅に 小さい赤ん坊はいらっしゃるかな。お孫さんでも お子さまでもいいよ。エー。赤ん坊の汗疹あせも、爛(ただれ)、気触かぶれ なんかには、手前の此の蝦蟇の油の入っておりましたる空きは箱・空箱・潰れ箱、此の箱を見せただけでも ピタリと治る。

えー、どうだい、お立ち会い。

こんなに効く蝦蟇の油だけれども、残念ながら 効かねいものが 四つあるよ。先ずは 恋いの病と浮気の虫。あと二つが 禿はげと白髪に効かねえよ。

おい、油屋。お前さん 効かねえものなんか並べちゃって、もう 蝦蟇の油の効能つうのは 終わりになったんじゃねえかと思っている方がおりますけれども、そうではごさりませぬ。も一つ大事なものが残っておるりまする。

【第六段 効能の実証】

刃物の切れ味をば 止めてご覧に入れる。ハイッ。手前 ここに取出したるは、これぞ当家に伝わる家宝にて正宗が暇ひまに飽あかして 鍛えた天下の名刀、元が切れない、中切れない、中が切れたが先切れないなんていう 鈍(どん)刀とう・鈍物(どんぶつ)とは 物が違う。実に良く切れる。

どれ位切れるか 抜いて切って ご覧に入れる。エイ。抜けば 夏なお寒き氷の刃やいば。 津瀾沾沌(つらんてんとん) 玉と散る。ハイ。ここに一枚の紙がござりまするので、これを切ってご覧に入れまする。ご覧の通り種も仕掛けもござりませぬ。ハイ。一枚が二枚。二枚が四枚。四枚が八枚。八枚が十六枚。十六枚が三十二枚。三十二枚が六十四枚。

六十四枚が 一束と二十八枚。エイ。これ この通り細かく切れた。

パーッと散らすならば比良(ひら)の暮(ぼ)雪せつか、嵐山には落花(らっか)吹雪(ふぶき)の舞とござりまする。

どうだ お立ち会い。こんなに切れる天下の名刀であっても、この刀の差表(さしおもて)、差し裏に 手前の この蝦蟇の油塗るときには、刃物の切れ味ピタリと止まる。

塗ってご覧に入れる。 あーら塗ったからたまらない。刃物の切れ味ピタリと止まった。

我が二の腕をば、切ってご覧に入れる。ハイッ。打って切れない、叩たたいても切れない。押しても切れない。 引いても絶対に切れない。

さて、お立ち会いの中には、なあんだ、お前の そのガマの油という膏薬はこれほど切れた天下の名刀を ただなまくらにしてしまうだけだろうと思っている方がおりまするけれども、そうではござりませぬ。

手前、憚(はばかり)ながら、大道商人をしているとは雖いえども、ご覧の通り 金看板天下御免のガマの油売り、そんなインチキはやり申さん。この刀に ついておりまするガマの油、この紙をもちまして、きれいに拭きとるならば、刃物の切れ味 また、元に戻って参りまする。

さわっただけで 赤い血が タラリ タラーリと出る。しからば、我が二の腕をば 切ってご覧に入れる。ハイッ。これ この通り。赤い血が 出ましてござりまするで。だが、お立ち会い、血が出ても心配はいらない。なんとなれば、ここに ガマの油の膏薬がござりまするから、この膏薬をば 此の傷口に ぐっと 塗りまするというと、タバコ一服吸わぬ間にピタリと止まる血止めの薬とござりまする。これ この通りで ござりまするで。

【第七段 値下げ、販売】

さあて、お立ち会い。お立ち会いの中には、そんなに 効き目のあらたかなそのガマの油、一つ欲しいけれども、ガマの油って さぞ高けいんだろうなんて 思っている方がおりまするけれども、此のガマの油、本来は一貝が二百文、二百文ではありまするけれども、今日は、はるばる、出張っての お披露目(ひろめ)。男度胸で、女は愛嬌、坊さんお経で、山じゃ、鶯うぐいすホウホケキョウ、筑波山の天辺(てっぺん)から 真逆様(まつさかさま)にドカンと飛び降りたと思って、その半額の百文、二百文が百文だよ。

さあ、安いと思ったら買ってきな。効能が分かったら ドンドンと買ったり、買ったり。

ヘビ snake

みなさんは蛇足(だそく)という言葉を知っていますか。余計(よけい)なことという意味です。中国の昔の話です。

楚(そ)という国の人が先祖(せんぞ)を祭(まつ)る行事(ぎょうじ)をして、召使い(めしつかい)達に酒(さけ)を与(あた)えました。召使いたちは相談しました。「おおぜいで飲(の)むには足りないが、一人で飲むには充分(じゅうぶん)ある。地面に蛇(へび)の絵を描いて、一番先にできた者が酒を飲む事にしよう」。一人の蛇が真っ先に完成し、その男は酒を引き寄せて飲もうとして、左手に杯(さかづき)を持ち、「私はまだ足を描き足す余裕(よゆう)がある」と言って右手で蛇の絵に足を描き出したが、それを描き終わらないうちにもう一人が蛇を描(か)き上げ、杯を奪い取って、「もともと蛇に足はない。そなたに足を描けるわけがない」(蛇に足を描いたら、それはもう蛇の絵ではなくなり、描いた男の勝利は無効になる)と言って酒を飲んでしまった。おかげで、蛇に足を付けた男はついに酒を飲み損なってしまった。このことから「蛇足」とは、わざわざ余計な事までしてしまう意味の熟語となった。また、物事がうまく行っている時に、調子(ちょうし)に乗ってやたらに手を出すべきではないという教訓にもなっています。

この話も蛇足(だそく)かもしれませんが、ヘビは足がないことが最大の特徴(とくちょう)です。ヘビは爬虫類(はちゅうるい)です。両生類から進化したヘビの先祖も足があったはずです。トカゲの仲間が地中あるいは水中で生活するようになった時期があり、手足が退化したのだろうと言われています。でも、アシナシトカゲ(爬虫類)やアシナシイモリ(両生類)もいることが知られています。他にヘビ以外に脚がない動物はいますか。ミミズも足がないね。ヘビといえば「長い体」の次に「毒」が連想され、実際、有毒な爬虫類の99%以上はヘビが占めていると言われる。全世界に3000種類ほどいるヘビのうち、毒を持つものは25%以上。威嚇もなく咬みつく攻撃的で危険な毒蛇もいるので、不用意に近づくのは大変危険です。

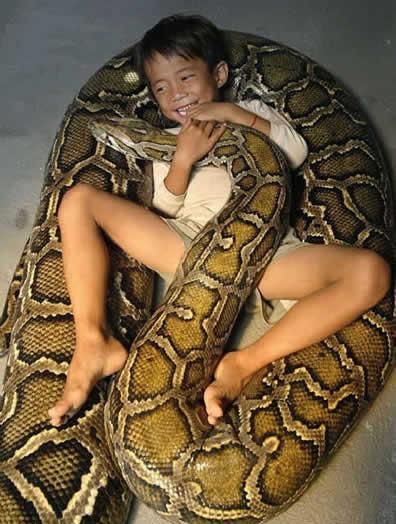

ヘビは世界中に分布しておりたくさんの種類がありますが、最大のものはアミメニシキヘビとオオアナコンダで長さは9m位、体重100kg程度のものもいるらしい。日本にいるヘビは、アオダイショウ、ヤマカガシ、毒蛇(どくへび)のマムシ、沖縄の毒蛇ハブ、ウミヘビ等。海外の毒蛇ではコブラ、ガラガラヘビ等が有名。

アミメニシキヘビはインドや東南アジアに生息(せいそく)している。毒は無いのでペットとして飼育されることもある。食べる人もあるようで鶏の肉に似ているとか。大蛇とは大きな蛇のことです。ニシキヘビ、アナコンダ、ボア等が大蛇ですね。

オオアナコンダもアミメニシキヘビに負けずに大きな蛇です。南アメリカ大陸北部 アマゾン川流域に分布する。ボアと言う呼び方もあるけど、 オオアナコンダもボアの仲間らしい。

ガラガラヘビは南北アメリカ大陸に生息する毒蛇。尻尾に楽器を持っていて、ガラガラと音をさせるのでガラガラヘビと名前がついた。英語ではrattlesanakeという。ガラガラヘビのことです。

コブラも、猛毒。頭の部分が平べったい独特の形をしているね。インドでは蛇使いがコブラに芸をさせている。危なくないように毒牙(どくが)を抜いているのかもしれない。

ハブは沖縄の蛇だ。いきなり襲(おそっ)てくることがあるから危険な蛇です。沖縄ではこの蛇を駆除するためマングースというイタチのような動物を移入したけどこれがまた増えすぎて鶏などを襲うので困っている。マングースとハブの対決ショーなんかあるけど、自然界ではマングースだって危険なハブには近寄らない。確かに一緒に檻(おり)に入れられると、マングースは簡単にハブをやっつける。

マムシは、日本本土の毒蛇。北海道から九州まで生息している。ハブよりは小さく毒は少ないと言われるが、野外を散策するときは気をつけた方がいい。

ヘビがどのように進化して足を失ったのかはよく分かっていないらしい。有鱗目(ゆうりんもく)というトカゲの仲間の一部から進化したと考えられています。1億4500万年前から1億年前の白亜紀(はくあき)前期頃出現したのだろうと推定されています。

四肢を失う進化(退化)自体はそれほど珍しいものではないようです。両生類にも無足類と言うのがいます。現生のトカゲ類においてもアシナシトカゲやヒレアシトカゲのように四肢が無いかほとんど無いいくつかの群があります。鳥類ではモアが前肢(翼)を失い、哺乳類ではクジラやイルカの後肢が退化しています。

地上での移動方法にはいくつかの種類があります。代表的なのは以下のものです。

1.蛇行

2. 直進(腹筋を動かして直進する)

3. 横這い(上半身を移動する方向へ持ち上げた後、下半身を引き寄せる(サイドワインダー)。

体形に合わせて内臓も細長くなっており、2つの肺のうち左肺は退化している。原始的なヘビほど左肺が大きい傾向にある。 蛇は片肺運転なのか。

視力は人間などに比べると弱く、現存する種にも目が退化したものは多い。ただし、立体的な活動を行う樹上棲種についてはこの限りではなく、視覚が発達し大型の眼を持っている種もいる。

Kid's Roomへ戻る

コウモリ bat

哺乳類(ほにゅうるい)で空を飛ぶことが出来るのはコウモリだけでしょうか。ムササビもモモンガも木から木へ上手に飛ぶことは出来ます。でもコウモリみたいにパタパタと羽(は)ばたいて長い時間飛ぶことはできませんね。コウモリの羽根は鳥の羽根とはずいぶん異なっていますね。みなさんはコウモリ傘(かさ)を知っていますか。普通みなさんが使っている傘(かさ)です。金属(きんぞく)の細い骨に布が張ってあるあれです。昔、傘の色は大体黒だったので傘を広げるとちょうどコウモリが羽根を広げたようになるのです。

恐竜がいたころには、空は翼竜という空を飛ぶトカゲが支配していました。ケツァルコアトルスというプテラノドンの仲間は羽根を広げると12mもあったことが化石から分かっています。ところで、コウモリの羽は翼竜の羽とよく似てますね。鳥の羽とはチョット違いますね。恐竜や翼竜が滅びて、鳥類が増えていくその合間を利用してコウモリは進化したらしいですね。コウモリは世界中で見られますが、人のいる場所ではあまり見られませんね。人間が一番の天敵(てんてき)なのかもしれませんね。コウモリも環境が良ければ、巨大なコウモリへも進化できたかもね。そんなコウモリならエサは蚊(か)等では足りないので、凶暴な肉食獣になっていたかもね。でも、コウモリは夜暗い時に活躍するのであまり目立たないけど、世界中でかなり繁栄(はんえい)している動物なのです。

ムササビ

ムササビ

ケツァルコアトルス

ケツァルコアトルス

Kid's Roomへ戻る

ワニ crocodile, alligator

日本において「ワニ(鰐)」は、肉食性で水中生活に適応したワニ目の爬虫類の総称で、ワニ目は、「クロコダイル」「アリゲーター」「ガビアル」の3つの科に分類されます。英語では、crocodileと alligatorとの両方を使い分けています。ここで笑い話。「アメリカから日本に来た少女、日本に来て“Thank you”の意味で“ありがとう”と日本語で言いたくてワニをイメージして「アリゲーター」→「アリガトー」と覚えていたのですが、お菓子をもらって嬉(うれ)しくなって、「おー、クロコダイル、クロコダイル」と連発したそう。言われた方??ですね。アメリカの人、ワニを見てドッチがドッチなのか本当に分かるのでしょうかね。良く似ていますね。

ナイルクロコダイル

ナイルクロコダイル

「クロコダイル」の代表種はイリエワニやナイルワニといった大型の種で、「ワニ」の中でも最も獰猛(どうもう)な種類とされています。河川や湖、池沼、湿原などの淡水域だけでなく、種によっては汽水域や海洋にも生息し、アフリカ大陸、オーストラリア大陸北部、南北アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ハイチ、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカル西部などの世界各地に分布しています。日本で単に「ワニ」といってイメージされるのはほとんどがこの「クロコダイル」の種類で、人や家畜を襲う「人喰いワニ」とされるのも「クロコダイル」です。

アメリカアリゲーター

アメリカアリゲーター

「アリゲーター」の代表種はミシシッピワニとも呼ばれるアメリカアリゲーターで、「クロコダイル」の構成種と比較すると温和な種類といえます。河川や湖、池沼、湿地などの淡水域に生息し、南北アメリカ大陸、中華人民共和国の長江下流域に分布しています。

「クロコダイル」と「アリゲーター」の外見上の最大の違いは頭部で、「クロコダイル」はV字型に先端が尖った口を持っていますが、「アリゲーター」はU字型に丸くなっています。カイマンというワニはアリゲーターの仲間。ペットとして飼われているものもおおい。

インドガビアル

インドガビアル

もうひとつの科である「ガビアル」はインドガビアル1種のみで、魚を捕らえるのに適した細長い口が特徴です。クロコダイルの仲間という説もあります。とんがった口の形が独特ですね。

Kid's Roomへ戻る

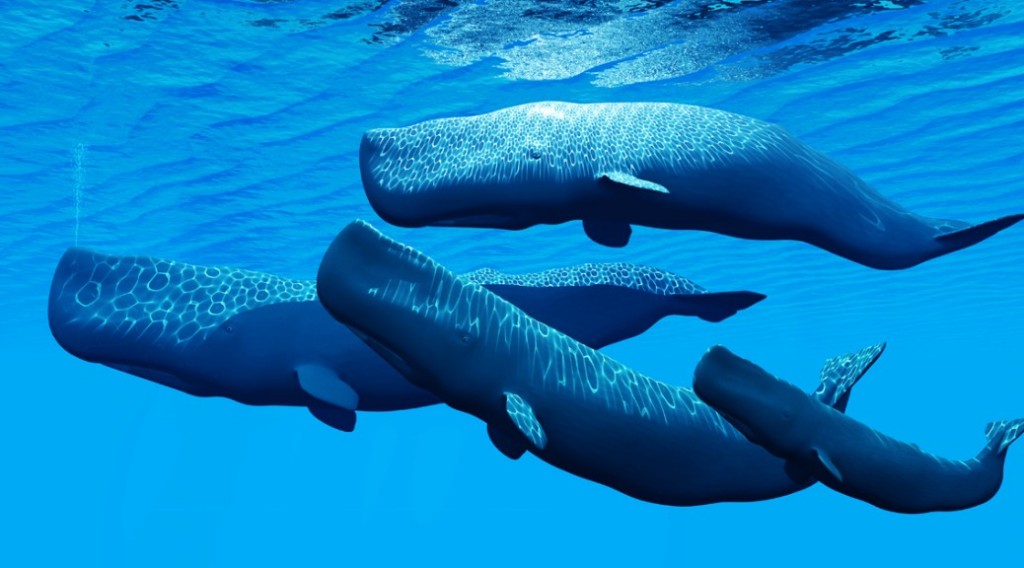

クジラ-鯨 whale

クジラは、魚ではないですね。みんな知っていますか。海にすむ哺乳類です。少し小さいけどイルカもクジラの仲間です。海にすむ哺乳類他にも知っていますか。アシカ、オットセイ、アザラシ、セイウチ、トド。これらは少しですが陸に上がって歩くことが出来ますね。正確には歩くというより赤ちゃんのハイハイみたいなものですが。他の陸の動物達と違って自分の体を地面から持上げることが出来ないのですね。

シロナガスクジラ

シロナガスクジラ

これらと違って、クジラはもっと魚に近い形をしていますね。昔の人達は、クジラは魚の仲間と思っていたようです。では、魚との違いはどこにあるのでしょうか。まず、魚はエラ(鰓)で呼吸をします。水の中に溶(と)けている酸素を取り入れるのです。それに比べてクジラは、肺(はい)で呼吸(こきゅう)をします。私達人間と同じです。どんなに長いこと水の中にいても、必ずいつかは水面に出て来て呼吸をするのです。その時にクジラの潮吹きがみられるのですね。クジラが息をする時に一緒(いっしょ)に海水を吐(は)き出すのです。

また、魚は尾びれを、左右に動かして進みますが、クジラは尾びれを上下に動かして進みます。みなさんは、水泳でバタフライという泳ぎ方を知っていますね。こんな感じで泳ぐのです。

マッコウクジラ

マッコウクジラ

クジラの先祖は、カバのような動物であったと考えられていますが、長い進化の歴史を経(へ)て、体の形が大幅に変わってしまいました。

鯨は音を使って互いに会話をするということが研究されています。そのうち研究が進むと人間とクジラが会話できるようになるのではと期待されています。

Kid's Roomへ戻る

亀カメturtle

亀(かめ)という漢字書けますか。カメは英語でなんて言うの。英語の定義では、カメ全般が「turtle」と呼ばれ、そのうち陸亀(リクガメ)を「tortoise」と呼んで区別します。セーターなんかで首の長いの「タートルネック」なんて言いますね。カメは、ワニや鳥、恐竜などと同じ時代から生息していてすでに今の形で生き続けています。また、色々な種類のカメがいます。

ゾウガメはリクガメの代表だね。あなたは、ガラパゴスゾウガメを知っていますか。記録では、体重400kgを超え、体長は1.87mほどに達するようです。名前の通り、ガラパゴス諸島の固有種です。ガラパゴスはエクアドル領で、大陸と陸続きになった歴史のない諸島です(ずっと離れ小島だったわけ)。そのため独自に進化した動物が多いことで有名です。ガラパゴスゾウガメは植物食で、サボテンや草、葉、地衣類、果実などを食べています。彼らは水分のほとんどを露や樹液などから補給しているため、水なしでも6か月以上生きることができます。体内の脂肪を分解すると、副産物として水が生じ、飲まず食わずでも1年ほどまで耐えることができます。また代謝が非常に遅いことも特徴です。

ゾウガメはリクガメの代表だね。あなたは、ガラパゴスゾウガメを知っていますか。記録では、体重400kgを超え、体長は1.87mほどに達するようです。名前の通り、ガラパゴス諸島の固有種です。ガラパゴスはエクアドル領で、大陸と陸続きになった歴史のない諸島です(ずっと離れ小島だったわけ)。そのため独自に進化した動物が多いことで有名です。ガラパゴスゾウガメは植物食で、サボテンや草、葉、地衣類、果実などを食べています。彼らは水分のほとんどを露や樹液などから補給しているため、水なしでも6か月以上生きることができます。体内の脂肪を分解すると、副産物として水が生じ、飲まず食わずでも1年ほどまで耐えることができます。また代謝が非常に遅いことも特徴です。

ワニガメ

ワニガメは、名前のとおりワニのように大きな口を持ったカメで、英名もAlligator snapping turtle(ワニのように咬みつくカメ)となっています。ペットとして輸入されて日本国内に持ち込まれました。しかし成長すれば1メートルほどにもなるので飼育は困難で、野生化した個体が定着してしまい、現在大きな問題になっています。口の中には小さくて細い、鮮やかなピンクをしたミミズのような舌があります。ワニガメは水中でこれをまるで小さな生き物かのように動かして、近寄る魚を捕食しています。ワニガメは産卵の時以外は常に水中にいます。しかも綺麗な川ではなく、池や沼のような濁った場所を好みます。つまり、人間のほうからそういった池や沼の中に足を入れなければ、絶対に接触しないわけです。もしワニガメを見かけたなら絶対に手を出さず、警察に連絡するようにしてください。ワニガメは自分の体より大きなワニ以外に天敵がいません。つまり日本では完全に無敵というわけです。

ワニガメ

ワニガメは、名前のとおりワニのように大きな口を持ったカメで、英名もAlligator snapping turtle(ワニのように咬みつくカメ)となっています。ペットとして輸入されて日本国内に持ち込まれました。しかし成長すれば1メートルほどにもなるので飼育は困難で、野生化した個体が定着してしまい、現在大きな問題になっています。口の中には小さくて細い、鮮やかなピンクをしたミミズのような舌があります。ワニガメは水中でこれをまるで小さな生き物かのように動かして、近寄る魚を捕食しています。ワニガメは産卵の時以外は常に水中にいます。しかも綺麗な川ではなく、池や沼のような濁った場所を好みます。つまり、人間のほうからそういった池や沼の中に足を入れなければ、絶対に接触しないわけです。もしワニガメを見かけたなら絶対に手を出さず、警察に連絡するようにしてください。ワニガメは自分の体より大きなワニ以外に天敵がいません。つまり日本では完全に無敵というわけです。

ウミガメは水族館で見かけますね。大変泳ぐのが上手です。でも砂浜歩くことは大変です。卵を産むために砂浜にやって来るウミガメは本当に大変そうです。やっと産んだ卵を鳥や人間たちに食べられたりしてウミガメはずいぶん減ってしまったらしいです。生まれたばかりのウミガメは小さな体で一生懸命砂浜から海に向かって歩きます。無事に海までたどり着いて欲しいですね。

ウミガメは水族館で見かけますね。大変泳ぐのが上手です。でも砂浜歩くことは大変です。卵を産むために砂浜にやって来るウミガメは本当に大変そうです。やっと産んだ卵を鳥や人間たちに食べられたりしてウミガメはずいぶん減ってしまったらしいです。生まれたばかりのウミガメは小さな体で一生懸命砂浜から海に向かって歩きます。無事に海までたどり着いて欲しいですね。

ペットして飼われることが最も多いのはミドリガメでしょう。ミドリガメは20~30年は生きるとされる、とても長生きな動物です。一所懸命に泳ぐ姿や気持ちよさそうに日向ぼっこをする姿などは見ている者に癒(いや)しを与えてくれます。ここで、ミドリガメの上手な飼い方を調べて見ましょう。

1.まず、適当な大きさの水槽が要(い)ります。水槽のレイアウトは基本的に水場と陸場の二つを作りますが、幼体と成体では微妙に違います。幼体ではやや水場のほうを広くしま

成体ではちょうど半々くらいのレイアウトにします。また子ガメは泳ぎが下手なのであまり水をたくさん入れません。溺れてしまう事があります。甲羅が隠れるくらいでちょうどいいくらいでしょう。

2.カメは変温動物なので動き出すためには日向ぼっこして体を温めることが必要です。体を乾かせて日光浴のできる陸地は必ず作ります。これはレンガやそこいらの石を使えばすぐにできます。その際に気を付けることは、ミドリガメが登りやすいように端っこを斜めにしてあげることです。段差がありすぎて登れないことがあると体力を消耗してしまいます。

また、ミドリガメが安心できるように隠れられるスペースも作っておくといいです。水草を浮かべてシェルターにするのもレイアウトが格好良くなりなかなか風流です。

3.水替(か)え

水深が浅い場合は水のろ過装置を付けられませんが、ある程度深いのであればろ過装置を付けたほうがよいでしょう。付けない場合は毎日水を交換しなければなりません。

4.飼育ゲージ

ミドリガメは成長するにしたがって体が大きくなりますから、それにあわせて飼育ゲージも大きくしていきましょう。また、なるべく広い容器で買ってあげましょう。

5.ミドリガメの餌(エサ)

ミドリガメは雑食性で、人間の食べるものなら比較的何でも食べるようです。ただし、お菓子やカマボコ・ハムなど糖分や塩分の多いものを与えるのはやめましょう。

6.ミドリガメの餌の与え方

餌は決まった時間に与えましょう。生後一年目までの子ガメは1日1回カメの頭と同じ大きさを与えます。それ以後は2日に1回、頭と同じ大きさの量を与えます。配合飼料は栄養バランスの優れた主食になります。ですから、なるべく配合飼料を与えるようにします。

初めから配合飼料を食べてくれる場合はそれでかまわないのですが、そうでない場合は魚の切り身や肉の切り身、生餌や乾燥イトミミズや乾燥エビなどを与え、徐々に配合飼料に移っていきます。配合飼料が主食の場合でも、生餌や切り身が主食の場合でも2日に1回レバーを与えると良いようです。エサの食べ残しがある場合は量が多すぎます。残した餌はすぐに取り出しましょう。水が汚れる原因になります。

しかしなかなか食べてくれないことも。

その時は他のエサから徐々に移しましょう。

■生餌

淡水魚(小魚)、ミミズ、イトミミズ、おたまじゃくし、エビ、ザリガニ、ナメクジ、カタツムリ タニシ、水生昆虫など。食欲のないカメには生餌を与えると効果的です。

■肉

鳥のささ身、魚の切り身、牛、豚、鳥レバーなど。

■植物

にんじん、キャベツ、小松菜、りんご、バナナ、アボガドなど。

■加工飼料

乾燥エビ、乾燥イトミミズ、乾燥アカ虫など。

なお、肉の脂身は食べさせてはいけません。白い糞をするのですが、これが厄介です。

水質がめちゃくちゃ悪くなります。まるで石鹸を溶かしたみたいに水面が泡立ちます。

7.ミドリガメの日光浴

日光浴は必ず行いましょう!カメには日光浴が必ず必要です。カメは日光に含まれる紫外線を浴びることによって骨や甲羅の形成をしていますが、これをしないとビタミンDを体内で合成することができず、甲羅の変形や軟化などをもたらします。カメは変温動物ですので自分で体温を上げることができません。午前中に日光浴をすることによって体温を上げ活動に備えます。ですから最低週3回は日光浴をさせます。

夏場、長時間日光に当てていると、温度が上がりすぎてカメが死んでしまいます。水槽の温度は日中26度~30度、夜は18~23度くらいに保つようにしましょう。40度を超すと泡を吹いて死ぬことがあります。

8.保温について

カメは変温動物ですから、ちゃんと保温してあげるようにしましょう。保温にはスポットライトを用います。専用のスポットライトを甲羅干しをする岩場に当たるように設置します。

9. さわっても大丈夫?

ミドリガメはサルモネラ菌を保有していることがあるので、触ったら必ず石鹸で手を洗いましょう。そのままの手で食事をしたり目をこすったりすると、病気が移ります。

10.水替え

カメは大量の糞をするため、すぐに水が汚れてしまいます。また、水槽の水がカメの飲み水です。汚いとカメが水を飲むことができずに脱水症状を引き起こします。色々な病気にかかってしまいます。目安としては夏場は水替えが二日に一回、掃除は一週間ごと。冬は1週間に水かえがいっぺん、掃除は二週間に一回行うと良いでしょう。しかし、汚いと思ったらすぐに交換したほうがいいです。

以上、専門家の意見をまとめたものですが、結構気を使うことが多く大変みたいですね。どんな生き物でも飼う時は注意が必要です。それは人間の子供を育てるのも同じことです。でも、生き物は話をすることが出来ないので、より深い知識が必要なのです。でも、手間をかければそれだけ可愛(かわい)くなるものですよ。

Kid's Roomへ戻る

ウミヘビ

この話は、「さかなクン」の本から知った話です。みなさんはテレビで良く「さかなクン」を見かけるでしょう。面白いキャラクターですがお笑い芸人ではありません。魚に関する知識は生半可でない魚博士で研究者。魚のことみんなに知ってもらいたくてあんな仕事しているんだよ。好きな魚の仕事しているので楽しそうですね。仕事が大変だとぼやいている大人達、本当は好きじゃない仕事しているのかもね。仕事も勉強も楽しくなくちゃうそだ。イヤイヤ勉強していると自分の身につかないぞ。

さて、これから紹介する「ウミヘビ」。ヘビなの。魚なの。答えはどちらも正解です。ヘビの仲間のウミヘビと魚の仲間のウミヘビの両方がいるのです。

クロガシラウミヘビ

クロガシラウミヘビ

エラブウミヘビ

エラブウミヘビ

まず、ヘビの仲間のウミヘビ。毒があってかみつくものが多いから要注意だ。クロガシラウミヘビはコブラ(インドあたりに住むマムシより猛毒)のヘビ)よりさらに強い毒を持っている。エラブウミヘビも毒蛇、どちらも沖縄に行けば会えるよ。会いたくないけどね。

シマウミヘビ

シマウミヘビ

魚の方のウミヘビは、細長い魚だ。ウナギ、ハモ、ウツボ、ドジョウ等と同じだね。シマウミヘビは、毒蛇のクロガシラウミヘビと良く似ているね。毒蛇の真似(まね)をして天敵(てんてき)から身を守る。自然界ではよくあるパターンだ。どんな魚かは、ネットで画像を探してみると分かるよ。

Kid's Roomへ戻る

飛べない鳥達

ニワトリやアヒルもあまり飛ぶのはうまくなさそう。でも、これらの鳥たちが飛ばなくなったのは最近のこと、ニワトリなんか野生化すると結構飛べるようになるんです。野良犬(のらいぬ)とか野良猫(のらねこ)がいることはご存知でしょうが、野良ニワトリなんて言うヤツもいるんです。昔はお祭りなんかでヒヨコを売っている人がいて、子供たちがペットして買って帰ります。大抵はこういうヒヨコは卵を産まないオスなんです。結構大きくなると気が荒くなって子供の手に負えなくなるのでこっそり捨ててしまうのでしょう。こうして野生化したニワトリは、飛ぶことを覚(おぼ)えて仲間を集めて強力な暴力集団となって近隣の人達を困らせます。犬や猫も頭の上から攻撃されてはかないません。最近は、ヒヨコを売っている店も無くなりましたが。

でも、ここで紹介する飛べない鳥は、ずっと昔に飛ぶことをあきらめてしまった鳥の仲間たちです。まずは、走鳥類(そうちょうるい)。名前のとおり走るのが得意なのですね。走鳥類には、ダチョウ、エミュー、レア、キュウイなどがあります。既に絶滅したエピオニルスやモアもこの仲間ですね。

ダチョウ

漢字では駝鳥と書きます。駱駝→これはラクダ。住んでいるのはアフリカ。

ダチョウ

ダチョウ

ヒクイドリ

ヒクイドリはインドネシア、ニューギニア、オーストラリア北東部の熱帯雨林の高山地帯に分布していますが、絶滅が危惧されている種です。体重はダチョウに次いで重い。ヒクイドリは、見かけ以上に恐ろしい鳥で、ナイフのようによく切れる足の爪で腹部を蹴られたりすると内臓が飛び出し死者が出るとか。

ヒクイドリ

ヒクイドリ

エミュー

これもオーストラリア。身長はダチョウについで高いが、体重はヒクイドリよりは軽い。

エミュー

エミュー

レア

南米のダチョウに似た大型の走鳥類です。

レア

レア

キュウイ

ニュージーランドに生息する飛べない鳥類です。果物のキュウイと似ていてとてもかわいいね。果物「キウイフルーツ」は、ニュージーランドからアメリカ合衆国へ輸出されるようになった際、ニュージーランドのシンボルであるキーウィに因んで1959年に命名されということ。やっぱり似ているはずか。

キュウイ

キュウイ

上の鳥たちはみな走鳥類に属しますが次のペンギンは異なります。走ることはあまり得でなく、泳ぐ方が得意みたいですね。南極に住んでいるのが皇帝ペンギンとアデリーペンギンの2種。ガラパゴスペンギンのように赤道直下にも住んでいます。たくさんの種類のペンギンがいますが、ペンギンがいるのは南半球だけ。北半球にはいません。だからペンギンはホッキョクグマに食べられる心配はないわけです。

皇帝ペンギン

皇帝ペンギン

Kid's Roomへ戻る

カモノハシとハリモグラ

みなさんは、カモノハシとハリモグラと言う動物を知ってますか。この二種類の動物はオーストラリア(タスマニア島を含(ふく)む)とニュージーランドだけに住んでいる生きた化石ともいわれるものすごーく珍(めず)らしい動物なのです。オーストラリアは、他の大陸とは長い時代切り離されていたため、他にも珍しい動物がたくさんいます。代表は、有袋類(ゆうたいるい)という哺乳類(ほにゅうるい)の仲間です。カンガルー、ワラビー、コアラが有名です。これら有袋類は、みなおなかの外側に袋(ポケットみたいですね)をもっていてこの中で赤ちゃんを育(そだ)てます。タスマニア島にはタスマニアデビルという肉食の有袋類がいましたが、白人が持ち込んだ犬が野生化して、タスマニアデビルは絶滅してしまったようです。

ところで、カモノハシとハリモグラは、単孔類(たんこうるい)と言って哺乳類なのに卵を産み、くちばしを持っているんです。単孔類の母親はおっぱいをもたず、子供は皮膚(ひふ)から分泌(ぶんぴつ)してくるミルク状の汁をなめて大きくなります。

最初の哺乳類は、単孔類だけだったのが、有袋類が出現して単孔類を追いやり、オーストラリア大陸以外の大陸では、その後出現した有胎盤類(ゆうたいばんるい)に有袋類が追い出されてしまったのです。有胎盤類とは、おなかの中で赤ちゃんを育てる普通の哺乳類で、ゾウ、キリン、サル、人間、たいていの哺乳類はこの中に含(ふく)まれます。

【問題1】右と左を線で結びなさい。

コアラ・ ・有胎盤類(有胎盤類;おなかの中で子供を育てるよ)

ライオン・ ・爬虫類(はちゅうるい)

ペンギン・ ・単孔類(たんこうるい)

ハリモグラ・ ・有袋類(ゆうたいるい)

タスマニアデビル・ ・鳥類

イグアナ・ ・両生類

カエル・ ・人類

【問題2】次の漢字を練習しましょう

(1)ほにゅうるい( )、(2)ちょうるい( )、(3)ひふ( )、(4)たんこうるい( )、

(5)はちゅうるい( )、(6)たいりく( )、(7)りょうせいるい( )、(8)そだてる( )、(9)たまご( )

生物の勉強するならこんくらいの漢字はちゃんと書いてね。

【問題3】写真の動物は何でしょうか。

左上→タスマニアデビル、右上→カモノハシ、左下→ハリモグラ

動物園にようこそKid's Roomへ戻る

変わった動物

この動物園にしかいない特別変わった動物を紹介しよう。名前をアニマルXという。類人猿に属するXは、ゴリラやチンパンジーとは遺伝子の差は数%程度なのでかなり知能は高いと思われるし、当園のX本人自身は動物の中では、最優秀と信じている。非常に几帳面(きちょうめん)な性格で、朝に家を出ると夜には自宅に必ず帰ってくるので檻(おり)に入れて飼育(しいく)する必要はまったくない。ただ、ラベルを付けて黙(だま)って観察していればOKだ。トラやシマウマと違って、将来大人になったらどうなるかという明確なビジョンがなかったため、親や調教師(先生)の薦(すす)めどおりに、有名私立の学校を卒業し、大手で安定しているといわれる会社に所属している。会社には上司(じょうし)と言われる調教師がたくさんいる。だから日中は、飼育の手間は全くかからず会社に任せておけば安心だ。本人は頭が良く知識が豊富だと思っているが、その中身はみなテレビやネットの受売(うけうり)りで自分というものが全くない。基本的には自分からは何も学ばない。ただ、教えられたことは忠実に守るので調教の効果は大きい。自分より権威があり偉いと思われる人のいうことは良く聞くが、子供や貧しく弱い人の言うことは無視する。Xという動物は社会を作って生活しており、科学技術とやらを発達させているが、個人レベルでは全く無能で残念(ざんねん)な生き物だ。

Kid's Roomへ戻る

一番強い動物は何ですか

野生の動物達は皆住んでいる場所が違うし、必要もないのに戦うことは無いでしょうから、野生の生き物同士が戦う所はめったに見ることはありません。でも、とりあえず無理に決着をつけるとすると、現在は陸上ではアフリカゾウ、海ではシャチというのが定説になっているようです。

まず、陸上ではカバは大型のナイルワニを簡単に噛み殺し、ワニが最大級でも互角以上の戦いとなりそう。ライオンやアフリカスイギュウはシロサイやクロサイに歯が立たないらしい。シロサイとクロサイはカバに対してやや優勢。アフリカゾウはサイを一方的に攻め、殺してしまうことも多い。動物は強そうな相手にはめったに近寄らないでしょうが。ヒグマはトラと互角かやや優勢、ホッキョクグマはセイウチのオスに勝てないので、どちらもカバやサイ、もちろんアフリカゾウには勝てないと思われています。

次は海の動物。まず、シャチはホオジロザメに圧勝。マッコウクジラとは互角で大型のオス同士が戦うことは無いが、動きの速さと有効な攻撃手段(肉を食いちぎるのに向いたアゴと歯)でシャチ有利かもね。なお、海にも入るイリエワニはホオジロザメと互角か少し優勢くらいなので、シャチには勝てないと思います。

Kid's Roomへ戻る

ダイオウグソクムシ

ダイオウグソクムシは、等脚目スナホリムシ科に属する海生甲殻類の1種です。最大の等脚目として知られています。と言っても分かりにくいが節足動物の一種。分かりやすく言えばワラジムシ、フナムシ、ダンゴムシなどの仲間です。陸上に生息するワラジムシ、ダンゴムシは小さな動物なので皆さん良く知っているでしょう。ダンゴムシはチョット触るとクルット団子のように真ん丸になってしまいますね。小さい子供は大好きな虫だね。良く似ているのに団子にならないのがワラジムシだ。

ダイオウグソクムシは、等脚目スナホリムシ科に属する海生甲殻類の1種です。最大の等脚目として知られています。と言っても分かりにくいが節足動物の一種。分かりやすく言えばワラジムシ、フナムシ、ダンゴムシなどの仲間です。陸上に生息するワラジムシ、ダンゴムシは小さな動物なので皆さん良く知っているでしょう。ダンゴムシはチョット触るとクルット団子のように真ん丸になってしまいますね。小さい子供は大好きな虫だね。良く似ているのに団子にならないのがワラジムシだ。

ダイオウグソクムシは、メキシコ湾や、西大西洋周辺の深海200~1000メートルほどの深さの海底砂泥地に生息しているらしい。等脚類としては世界最大であり、体長は20~40センチメートルで、最大50センチメートル近くにもなる。日本近海に生息する最大の等脚類として知られるオオグソクムシが最大15センチメートルほどなのと比べて、はるかに大型となり、体重は1キログラムを上回る。外見はダンゴムシのようだが、分類ではフナムシに近いとされる。

足は7対ある。外敵や攻撃を受けた場合は背面にはならず泳いで逃げることもあり、不完全ながらダンゴムシのように身体を丸め、背甲で身を守るともいわれる。

三重県の鳥羽水族館の名物だね。今では他にもけっこう他の水族館でも飼育しているみたいだ。調べてごらん。

足は7対ある。外敵や攻撃を受けた場合は背面にはならず泳いで逃げることもあり、不完全ながらダンゴムシのように身体を丸め、背甲で身を守るともいわれる。

三重県の鳥羽水族館の名物だね。今では他にもけっこう他の水族館でも飼育しているみたいだ。調べてごらん。

何を食べて生きているのでしょうか。「深海の掃除屋」と呼ばれる本種は、深海底に沈降してきた大型魚類やクジラなどの死骸や弱った生き物等の有機物を摂食する。他の等脚類のように弱った仲間や死体を食べる共食いを行っている可能性もあるけど真相はよく分かっていないらしい。

本種は大型の割に極めて少食で飢餓(きが)に強い。鳥羽水族館において2007年9月から飼育されていた体長29センチメートルの個体「No.1」は、2009年1月2日に50グラムのアジを食べて以来、2014年2月14日に死亡するまでの5年1か月間(1869日間)にわたり餌(えさ)を口にしなかったという。2013年2月に飼育を開始し、4か月間絶食した後に死亡した個体「No.9」を解剖したところ、消化管に未消化の魚が106gほど残っていた。

しかし、餌(えさ)の少ない環境でここまでの巨体になることは、ダイオウイカと並んで深海生物の巨大症(deep-sea gigantism)の例としてよく引用されるが、その巨大化のメカニズムについては未だに多くの部分が解明されていない。

本種は1878年にオスがメキシコ湾の海底から発見され、1891年にはメスも発見された。漁網や篭(かご)にかかった有用魚類を食い荒らすことから、漁師達には嫌われている。

本種は巨躯の割に肉が少なく、臭みも強いために食用には適さないといわれるが、地域によっては食用利用されるという。素揚げにすると旨みが強く美味という話もある。どちらが本当なのか食べてみないと分からないですね。

**分類

節足動物門→軟甲綱→等脚目→ウオノエ亜目→スナホリムシ科→オオグソクムシ属→ダイオウグソクムシ(種)

等脚目は、ワラジムシ目とも称され、ワラジムシ、フナムシ、ダンゴムシが含まれる。どれも小さな生き物だけど、等脚目最大のダイオウグソクムシは50cm以上にもなる。

水族館

Kid's Roomへ戻る

ハワイマイマイ

Achatinella(アカティネラ)

Achatinella(アカティネラ)

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

Achatinella is a tropical genus of colorful land snails in the monotypic Achatinellidae subfamily Achatinellinae.

*カタツムリなら英語でsnailなのでachatinellaはハワイのカタツムリ類の学名らしい。ハワイのカタツムリはハワイの固有種で独特なものということ。

* monotypic→単系の

Species are arboreal pulmonate gastropod mollusks with some species called Oʻahu tree snails or kāhuli in the Hawaiian language.

*mollusk→軟体動物、gastropod→腹足類、arboreal→樹上性の、pulmonate→胚の

種は樹上性の肺性腹足類の軟体動物で、一部の種はオアフツリーカタツムリまたはハワイ語でカーフリと呼ばれます。カーフリと呼ぶのが一般的かもしれない。

Achatinella species are all endemic to the island of Oahu in Hawaii, and all remaining extant species are endangered. They were once abundant and were mentioned extensively in Hawaiian folklore and songs, and their shells were used in lei and other ornaments.

*endemic→地域固有の、extant species→現存種

Many of the species are sinistral or left-handed chirality in their spiral shell coiling, whereas most gastropod shells are dextral, with a right handed spiral.

* sinistralは邪悪なと言う意味だけど、意味は単に左利きと言う程度で、左利きの人に対する差別用語でもある。

*chiralityは適当な日本語訳は無いようですが、鏡に映った実態と像の関係のような非対称性。カタツムリの貝殻の巻き方に右巻きと左巻きがあるけど、

*dextral→右巻き、日本のカタツムリは右巻き(こちらが普通)でハワイのカタツムリは左巻きなんでしょうか。

種の多くは、螺旋状の殻の巻き方においてシストラルまたは左巻きのキラリティを持っていますが、ほとんどの腹足動物の殻は右巻きで右巻きです。

種の多くは、螺旋状の殻の巻き方においてシストラルまたは左巻きのキラリティを持っていますが、ほとんどの腹足動物の殻は右巻きで右巻きです。

Distribution

There were 41 species of Achatinella endemic to the Hawaiian island of Oʻahu, though only 13 species survive. Some species have less than 50 remaining individuals, and others have +300; many species fall in between.

*分布と言ってもハワイ固有種だから、ハワイにしかいない。ほとんどは絶滅危惧種だ。かっては日常どこにでも見られたようです。

ハワイのオアフ島には 41 種のアカティネラ属が生息していましたが、生き残っているのは 13 種だけです。 残りの個体数が 50 未満の種もあれば、+300 の個体もいます。 多くの種はその中間に位置します。

Conservation status

Conservation status

All 13 species are listed under United States federal legislation as endangered. The IUCN lists a number of Achatinella species as extinct and the remainder as critically endangered. The main cause of decline has been attributed to over collection. In addition, invasive species such as rats, Jackson's chameleons, and the highly predatory snail Euglandina rosea have been involved in the extinctions and declines of the native tree snails.

13 種すべてが米国連邦法に基づいて絶滅危惧種に指定されています。 IUCN は、多数のカーフリ種を絶滅種としてリストし、残りの種を絶滅危惧種としてリストしています。 減少の主な原因は過剰な収集に起因すると考えられています。 さらに、ネズミ、ジャクソンカメレオン、および非常に捕食性の高いカタツムリであるユーグランディナ・ロセアなどの外来種が、在来のカタツムリの絶滅と減少に関与しています。

*これらの外来種は総て、ペットなどとして欧米人によって持ち込まれたものですね。

*これらの外来種は総て、ペットなどとして欧米人によって持ち込まれたものですね。

* IUCN: 国際自然保護連合とは、1948年に創設された、国際的な自然保護団体。国家、政府機関、NGOなどを会員とする。本部はスイスのグランにある。日本は1978年に環境庁が日本の政府機関として初めて加盟、1995年に国家会員として加盟した。また、日本国内の18団体が加盟している。

Shell description

Achatinella species shells are diverse in patterns, colors, and shapes, but all average about 0.75 in (1.9 cm) in length. Most have smooth glossy, and oblong or ovate shells which show a variety of colors, including yellow, orange, red, brown, green, gray, black, and rainbow.

* glossy→光沢のある、oblong→楕円形の(英国英語では長方形の) 、ovate→卵形の

シェルの説明

カーフリ種の貝殻は模様、色、形が多様ですが、長さはすべて平均約 1.9 cm です。 ほとんどの貝殻は滑らかで光沢があり、長楕円形または卵形で、黄色、オレンジ、赤、茶色、緑、灰色、黒、虹などのさまざまな色を示します。

There are three recognized subgenera within the genus Achatinella. Subgenera are distinguished according to shells characteristics only.

カーフリ属には 3 つの亜属が認められています。 亜属は殻の特徴のみに従って区別されます。

*と言うことは体本体にはほとんど差が認められないということだ。

Genus Achatinella Swainson, 1828: The dextral or sinistral shell is imperforate or minutely perforate, oblong, ovate or globose-conic; smooth or longitudinally corrugated, with only weak traces of spiral sculpture. Shell color is in spiral bands or streaks in the direction of the growth lines. The lip is simple or thickened within and sometimes slightly expanding. The columella bears a strong callous fold. Type species of the genus Achatinella is Achatinella apexfulva (Dixon).

属 Achatinella Swainson、1828: 右または左の殻は穴がないか、またはわずかに穴があり、長方形、卵形、または球形円錐形です。 滑らかまたは縦方向に波状で、螺旋状の彫刻の痕跡が弱いだけです。 殻の色は成長線の方向に螺旋状の帯または縞模様になっています。 唇は単純であるか、内側が厚く、場合によってはわずかに広がっています。 柱状突起には強い硬骨ひだがある。 Achatinella 属の基準種は Achatinella apexfulva (Dixon) です。

Subgenus Bulimella Pfeiffer, 1854: Shell shape is oblong-conic or ovate. The spire is obtuse, rounded or convexly-conic near the apex. The outer lip is thickened by a strong callous rib within the aperture (except in Achatinella abbreviata and Achatinella lila). Type species of the subgenus Bulimella is Achatinella byronii Newcomb.

亜属 Bulimella Pfeiffer、1854: 殻の形は長円錐形または卵形です。 尖塔は鈍角で、頂点付近は丸い、または凸状の円錐形です。 外唇は開口部内の強い硬骨肋骨によって厚くなっています(Achatinella abbreviata と Achatinella lila を除く)。 ブリメラ亜属の基準種は、Achatinella byronii Newcomb です。

Subgenus Achatinellastrum Pfeiffer, 1854: The shell is imperforate, ovate-conic or oblong-conic and smooth. The embryonic whorls are not flattened. The outer lip is thin or only slightly thickened within the apex but not expanded. These are the most generally distributed of the Achatinella species and show a prolific area of intergrading color patterns. Type species of the subgenus Achatinellastrum is Achatinella stewartii (Green, 1827).

亜属 Achatinellastrum Pfeiffer、1854: 殻は穴がなく、卵形円錐形または長円錐形で滑らかです。 胚の渦巻きは平らではありません。 外側の唇は薄いか、頂点内でわずかに厚くなっているだけですが、拡張されていません。 これらはアチャティネラ種の中で最も一般的に分布しており、相互に変化する色のパターンが豊富に見られます。 Achatinellastrum 亜属の基準種は Achatinella stewartii (Green、1827) です。

Ecology

Habitat 生息地

These snails live in trees. Currently they are only found in mountainous dry to moist forests and shrublands above 1,300 ft (400 m). Most individuals spend their entire life on just one tree.

これらのカタツムリ樹上生活者です。 現在、彼らは標高 400 m (1,300 フィート) を超える山岳地帯の乾燥した森林から湿った森林と低木地帯でのみ見られます。 ほとんどの個体はたった 1 本の木の上で一生を過ごします。

Feeding 食事

These tree snails are nocturnal, and feed by grazing fungus which grows on the surface of native plant leaves.

これらのカタツムリは夜行性で、在来植物の葉の表面に生える食草菌を食べます。

*日本のカタツムリは何を食べているのでしょうか?

Although these tree snails are occasionally found on introduced plants, it is unknown whether or not the fungus which grows on these plants can provide long-term support for healthy breeding populations of these snails.

* introduced plants→外来植物

これらのカタツムリは外来植物で時々見られますが、これらの植物で増殖する真菌がこれらのカタツムリの健全な繁殖個体群を長期的にサポートできるかどうかは不明です。

In captivity Achatinella feed on fungus growing on leaves of Metrosideros polymorpha. They also feed on cornstarch, which can be spread in terraria with water and on cultures of sooty mold grown on laboratory agar. In captivity, cuttlebone is used as a source for calcium.

*in capitivity→飼育下では、* agar→寒天、*テラリア??、* sooty mold→ススカビ

飼育下では、アチャティネラはメトロシデロス・ポリモルファの葉に生えている菌類を食べます。 彼らはまた、水と一緒にテラリアに散布できるコーンスターチや、実験室用寒天上で増殖したすす状カビの培養物も食べます。 飼育下では、イカの骨がカルシウム源として使用されます。

Life cycle 生活環

Adult snails are hermaphroditic (having both male and female reproductive organs) and can live for many years. These are live bearing snails (give birth to live snails instead of laying eggs).

* hermaphroditic→雌雄同体

成体のカタツムリは雌雄同体(雄と雌の両方の生殖器官を持つ)であり、何年も生きることができます。 これらは生きたカタツムリです(卵を産むのではなく、生きたカタツムリを産みます)。

*多分、日本のカタツムリも雌雄同体なんでしょうね?

Predation and other threats 捕食とその他の脅威

Because growth rate and fertility are very low, these snails are especially vulnerable to loss of individuals through human collection, through predation, or because of other disturbances.

これらのカタツムリは成長率と繁殖力が非常に低いため、人間による採集や捕食、その他の妨害による個体の喪失に対して特に脆弱です。

The most serious threats to the survival of Oʻahu tree snails are predation by the introduced carnivorous snail Euglandina rosea, by rats (Rattus exulans, Rattus norvegicus, Rattus rattus), and loss of habitat due to the spread of non-native vegetation into higher elevation forests.

carnivorous snail→肉食性のカタツムリ

An additional threat is Jackson's chameleon (Trioceros jacksonii) that were introduced to Hawaii in the early 1970s are a serious threat to Achatinella, because the chameleons directly prey on them and other snails species. Other predators of Achatinella include the land planarian Platydemus manokwari.

さらなる脅威は、1970年代初頭にハワイに導入されたジャクソンカメレオン(Trioceros jacksonii)であり、カメレオンや他のカタツムリ種を直接捕食するため、アチャティネラにとって深刻な脅威となっている。 アチャティネラの他の捕食者には、陸上プラナリアの Platydemus manokwari が含まれます。

*アフリカマダガスカル島の固有種であるカメレオンがどうして遠く離れたハワイ島で繁殖?

Hawaiian folklore ハワイの民間伝承

According to Ancient Hawaiian folklore, the kāhuli are known as the pūpū kani oe, which translates to "shell that sounds long" or the "singing shell". They are believed to be able vocalize and sing at night. Experts have attributed this association to the chirping of crickets at night when the snails are active. Native Hawaiians used the shells of the snails to create kahuli shell lei and their status as coveted souvenirs in the 19th-century may have contributed to the decline of the species. The summer palace of King Kamehameha III was called Kaniakapupu ("the singing of the land shells") because of the many snails which once inhabited the area during his lifetime.

古代ハワイの民間伝承によれば、カーフリはププ カニ オエとして知られており、これは「長く聞こえる貝殻」または「歌う貝殻」を意味します。 彼らは夜に声を出し、歌うことができると考えられています。 専門家らは、カタツムリが活動する夜にコオロギが鳴くことがこの関連性であると考えています。 ハワイの先住民はカフリ貝の殻を使ってカフリ貝レイを作りましたが、19 世紀にはカフリ貝が切望された土産物としての地位を占めていたことが、この種の衰退の一因となった可能性があります。 カメハメハ 3 世の夏の宮殿は、彼の生前にこの地域に多くのカタツムリが生息していたことから、カニアカププ (「陸の貝の鳴き声」) と呼ばれていました。

追記

カタツムリは、ハワイに限らずポリネシア地域に広く分布しているらしい。もちろん日本にも固有のカタツムリが生息している。でも、その多くは今では絶滅危惧種に指定され種の存続が危ぶまれている。

一方、「種の起源」の著者ダーウィンも、ガラパゴス島で生息場所の異なる地域での独自の進化を遂げたカタツムリを観察したという。ただし、彼の興味はカタツムリよりもその地の独特の鳥の変異により興味が向いたようだ。それよりも彼の興味は、空を飛べないカタツムリが絶海の孤島にどのようにしてたどり着いたのか。確かにこれもあるいいかなりの謎である。

水族館

Kid's Roomへ戻る

ボノボ

ボノボ(Pan paniscus)は、哺乳綱霊長目(ほにゅうこう・れいちょうもく)ヒト科チンパンジー属に分類される霊長類。アフリカのコンゴ民主共和国の密林の中で見つかりました。ピグミーチンパンジーと言う名前がありますが、近くにピグミー族という比較的小さな人たちが住んでいるためで、ボノボの名前とは関係がありません。

ボノボ(Pan paniscus)は、哺乳綱霊長目(ほにゅうこう・れいちょうもく)ヒト科チンパンジー属に分類される霊長類。アフリカのコンゴ民主共和国の密林の中で見つかりました。ピグミーチンパンジーと言う名前がありますが、近くにピグミー族という比較的小さな人たちが住んでいるためで、ボノボの名前とは関係がありません。

チンパンジーよりは、体が細く手足が長い。体型的には人に近く二足歩行も上手なようです。ボノボが最初に発見されたのは、アフリカでなくて、ベルギーの博物館だったようです。どうしてアフリカでなくで、ヨーロッパのベルギーなのか。アフリカのコンゴを植民地として支配していた人たちはベルギー人だったからです。ベルギーの博物館で研究していた人がボノボの標本をみてどうも体型が違うので別の種ではないかと気がついたのがキッカケです。

右の写真を見て下さい。上がボノボ、下がチンパンジー。チンパンジーはガッシリしていて強そうだ。

最近生物の研究が進歩してきて、色々と新しいことが分かってきました。進化の系統図を見てごらん。最初に分かれるのがオランウータン。オランウータンはアフリカを出て今アジアに生息しています。次に人はゴリラから枝分かれして、その後チンパンジーやボノボとも枝分かれしています。ボノボとチンパンジーが分かれるのはその後です。遺伝子の研究からはゴリラから後の生物の遺伝子はほとんど一緒です。また、脳(のう)科学の点からも脳の構造は皆同じ。彼らは人と同じように感情を持って、ルールを作って社会生活をしています。

最近生物の研究が進歩してきて、色々と新しいことが分かってきました。進化の系統図を見てごらん。最初に分かれるのがオランウータン。オランウータンはアフリカを出て今アジアに生息しています。次に人はゴリラから枝分かれして、その後チンパンジーやボノボとも枝分かれしています。ボノボとチンパンジーが分かれるのはその後です。遺伝子の研究からはゴリラから後の生物の遺伝子はほとんど一緒です。また、脳(のう)科学の点からも脳の構造は皆同じ。彼らは人と同じように感情を持って、ルールを作って社会生活をしています。

だから、今生物学の世界では、霊長目ヒト科の生き物を人と定義して、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、サピエンス(人の別名)は皆、人類として兄弟なのだという考えに変わって来ています。京都大学の人類科学研究所の方々がアフリカでゴリラ、チンパンジー、ボノボの野生生活の研究をしています。もちろん欧米の研究者達も負けてはいないでしょう。

日本の研究者が有利な点は、人間と動物は兄弟だという考えを素直に受け入れることが出来る点です。キリスト教世界で育った、人達は人間と動物は異なったものと見なしたい傾向があります。だから動物には感情が無いなんて平気で言うんです。仏教徒は違います。「一寸の虫にも五分の魂(たましい)」なんて。自然界の総ての物に魂(たましい)を感じるんです。

日本の研究者達は、ボノボ、チンパンジー、ゴリラの研究をする時には、彼等が食べる葉っぱや果物を自分でも食べてみるんだそうだ。研究者が友好的な態度を示すと彼等は自分から心を開いて色々な事を教えてくれる。多分、私達は人類の兄弟達から今後色々な事を学ぶことが出来ます。そのためには彼らの考え方をしっかり学ぶことが大事ですね。

Kid's Roomへ戻る

テナガザル

テナガザルは類人猿の仲間。テナガザル科はヒト上科に属しているが、同じくヒト上科に属するヒト科から分岐したのは2000万年から1600万年前と言われている。つまり先祖をたどると人と共通の先祖に行きつく。日本猿だって霊長目(れいちょうもく)で更に時代を遡れば共通の先祖ではあるけど。

英語では猿のことをmonkey、類人猿はapeとして区別している。類人猿の特徴としては尻尾(しっぽ)が無い。でも、類人猿というとオランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、ヒトと5人組で語られるけど、テナガザルはいつも仲も外れにされていて可哀そうだ。他の5種と比べて体が小さくて、手が異常(いじょう)に長い。

テナガザルはアジアの熱帯雨林の中で生活している。地上は毒蛇や毒虫、洪水など危険がいっぱいだけど、木の上は安全。つまり、テナガザルの生活の場は木の上で、地上には降りて来る用事がない。人は2本の足で歩くけど、テナガザルは2本の手で木にぶら下がって、移動する。2足歩行と言うよりは2手歩行だね。テナガザルはオランウータン以上に森の人なんだね。オランウータンと言う名は現地の言葉で森の人と言う意味だったね。

もし、地球がもっと温暖で湿度(しつど)の高い環境で、陸地が総て熱帯雨林で覆(おお)われている世界なら、テナガザル達は進化の大成功者として、今頃は彼らが唯一(ゆいいつ)の知的生命として世界に君臨(くんりん)していた可能性もあったはずだ。しかし、実際には、地球は寒冷化して森林は草地に代わり、今でも熱帯雨林は次々と焼き払われ、畑地や牧場に変化している。テナガザル達も今は絶滅危惧種で保護の対象だ。元々、霊長類(れいちょうるい)は樹上生活者として進化してきた歴史がある。先祖の生き方をしっかりと受け継いで守り育てて進化してきたその頂点にいる生き物だね。テナガザルは本当に美しく可愛い生き物。移動する姿もとても優美だ。歌を歌うサルとしても有名です。

【樹上生活】

ヒトが直立二足歩行をするのは樹上生活が長かったからとの仮説も。ヒトの二足方向は鳥や恐竜と比べて明らかに異なったもの。人より早く草地に進出したゴリラもチンパンジーも移動する際は4足歩行に戻っている。いわゆるナックル歩行。手の裏側を地面につけて歩く。テナガザルなら木の上では直立の姿勢で歩ける。ヒトが直立二足歩行を身に付けた後、草地に進出した可能性を裏付ける。もし、地球が寒冷化せずに大森林でおおわれる世なら、テナガザル達は哺乳類の覇者になれたかもね。

Kid's Roomへ戻る

ヒヒ

ヒヒって知ってますか。日本猿と同じような猿の仲間です。人間のご先祖たちが類人猿から分かれて、森から草地に出たように、ヒヒの仲間達も森から草地に進出して来たのです。人間は直立二足歩行をするようになったのに、ヒヒたちは四足歩行に戻り、オオカミみたいに集団で生活しています。チョット見かけは怖いけど、チンパンジーたちに食べられちゃたり、可哀そうな面もあるんだ。森の中と違って草地の生活は楽ではないんだ。

ヒヒ(狒々)は、サル目オナガザル科ヒヒ属 Papio に属する哺乳類で、主にアフリカに住んでいます。地上で生活し、高度な社会を形成する。オスとメスの性差が大きい動物である。英語ではBaboon(バブーン)と言います。

マントヒヒ(Papio hamadryas)は、代表的なヒヒ。住家はイエメン、エチオピア、サウジアラビア、ジブチ、スーダン西部、ソマリア等。だいたい東アフリカの地域だね。

体長オス70~80 cm、メス50~60 cm。体重オス20kg、メス10kg。メスよりもオスの方が大きい。顔や臀部には体毛がなく、ピンク色の皮膚が露出している。尻だこが発達している。

オスは体毛が灰色で、特に側頭部や肩の体毛が伸長する。この体毛がマントのように見えるのでマントヒヒ。メスや幼体の体毛は褐色らしい。

草原や岩場に生息する。昼間は1頭のオスと数頭のメスや幼獣からなる小規模な群れで移動しながら食事を取り、夜になると100頭以上にもなる大規模な群れを形成し崖の上等で休む。威嚇やコミュニケーションとして口を大きく開け犬歯を剥き出しにする行動を行う。

食性は雑食で、昆虫類、小型爬虫類、木の葉、果実、種子等を食べる。

一夫多妻のハーレムを形成し、おとなのオスは、メスがまだ幼いときに親元から連れ去ってハーレムのメスを増やしていく。メスがハーレムを離れようとした場合、オスはすぐにメスの首にかみついて、ハーレムにとどめようとする。このとき、あまりにも強くかみついたために死んでしまうメスもある。

古代エジプトでは神や神の使者(トート、ヘジュウル等)として崇められ、神殿の壁やパピルスにも記録され、聖獣として神殿で飼育されミイラも作られている。でも、現在のエジプトでは本種は絶滅したらしい。

マンドリルは、哺乳綱霊長目オナガザル科マンドリル属に分類される霊長類。これも広い意味でのヒヒの仲間だろう。体長オス約81cm、メス56cm。尾長9cm程度。体重オス25キログラム、メス12キログラム程度。メスはオスの半分程度の大きさ。

オスの成獣は鼻筋は赤く、これは皮下に毛細血管が発達しているため血の色が透けて見えるため。鼻の両脇は青く、縞模様が入る。このような派手な色彩は、昼間でも暗い熱帯雨林のなかで仲間を見分けるのに役立つであろう。オスの方が色鮮やかなのは孔雀などと同じでメスを引きつけるためだね。なんせ顔が特徴的だ。

Kid's Roomへ戻る

ニホンザル

ニホンザル(学名:Macaca fuscata)は、霊長目オナガザル科マカク属に分類されるサルの一種。つまり英語のmonkey でapeにはしてもらってないようだ。ほぼ日本全土(北海道・沖縄を除く)に生息しており、人類が日本列島に来る前から生息していた先住者でもある。

ニホンザル(学名:Macaca fuscata)は、霊長目オナガザル科マカク属に分類されるサルの一種。つまり英語のmonkey でapeにはしてもらってないようだ。ほぼ日本全土(北海道・沖縄を除く)に生息しており、人類が日本列島に来る前から生息していた先住者でもある。

アカゲザル、カニクイザル、タイワンザルなどが近縁の猿とされている。本種の化石は中期更新世以降の地層から発見されている。

ニホンザルは常緑広葉樹林や落葉広葉樹林に生息する。しかし地表でも生活できるようだ。地上では完全な4足歩行でテナガザルの2手歩行とは対照的だ。

ニホンザルは基本的に群れで生活し、かなり高度な社会構造を持っているらしい。今西博士等の京都学派の研究者達によってかなりのことが知られるようになった。

なお、欧米諸国ではサル類が生息しないため、いわゆる先進諸国で野生のサル類が国内に生息する日本とニホンザルは特別視されてきた。ニホンザルのことを英語で Snow Monkey と呼ぶのは、サルが熱帯の動物と考えられていたためである。

今西博士等は、高度な知性を持った個体群を維持するために社会構造が進化したと考え観察を推し進めた。サル一匹一匹に名前を付け識別し各々の行動を観察する。サルの社会構造はある意味各々の群れの文化であり、環境が変われば社会の形も変化する可塑性を持っている。リーダもいるが必ずしも弱肉強食の世界ではなく弱者を保護する社会的・文化的な知恵も有している。

ヒトだけが選ばれた存在と信じたい欧米諸国の研究者達には受け入れがたい考えだったようだけど、進化生物学の進歩も相成り、寧ろ自然な考えだと見なされるようになってきた。

Kid's Roomへ戻る

類人猿

類人猿(るいじんえん、ape)は、ヒトに似た形態を持つ大型と中型の霊長類を指す通称名で生物学的な分類名称ではない。ヒトの類縁であり、高度な知能を有し、社会的な生活を営んでいるものとされる。ヒトにとって生物の分類上都合が良いので霊長類学などで使われている。一般的には、人類以外のヒト上科に属する種を指すが、分岐分類学を受け入れている生物学者が類人猿(エイプ)と言った場合、ヒトを含める場合がある。ヒトを含める場合、類人猿はヒト上科(ホミノイド;テナガザル科とヒト科が含まれる)に相当する。

類人猿(るいじんえん、ape)は、ヒトに似た形態を持つ大型と中型の霊長類を指す通称名で生物学的な分類名称ではない。ヒトの類縁であり、高度な知能を有し、社会的な生活を営んでいるものとされる。ヒトにとって生物の分類上都合が良いので霊長類学などで使われている。一般的には、人類以外のヒト上科に属する種を指すが、分岐分類学を受け入れている生物学者が類人猿(エイプ)と言った場合、ヒトを含める場合がある。ヒトを含める場合、類人猿はヒト上科(ホミノイド;テナガザル科とヒト科が含まれる)に相当する。

類人猿の身体的特徴としては次のようなものが挙げられる。

テナガザルを含めた現生類人猿では尾は失われている。

オランウータンは赤褐色・褐色の毛を持ち、チンパンジー・ゴリラは黒色の毛を持つ。

大型類人猿の手と足の構造については、ゴリラ、チンパンジー、オランウータンの順に次第に、手は親指が小さく全体に細長い構造となり、足はヒトの手に近い(物を把持するのに有利な)構造となる。

類人猿には現生の次の動物が含まれる。

小型類人猿(lesser ape):テナガザルとフクロテナガザルを含むテナガザル科

大型類人猿(great ape):オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ(+ヒト)

大型類人猿のうち、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ(とヒト)はアフリカ類人猿と呼ばれる。オランウータンはアジア類人猿と呼ばれる。アジア類人猿で現生するのはオランウータンだけであるが、絶滅種のギガントピテクスなども含まれる。以前の分類では、オランウータン科にはオランウータン属・ゴリラ属・チンパンジー属を含めた。しかし、DNAの進化分析を考慮した新しい分類では、オランウータン科はオランウータンのみとなり、ゴリラ属・チンパンジー属はヒト科に分類される。さらに、オランウータンもヒト科に含めると考え、ヒト上科はテナガザル科とヒト科に、ヒト科はオランウータン亜科とヒト亜科に、ヒト亜科はゴリラ族とヒト族に、ヒト族はチンパンジー亜族とヒト亜族に分類するのが一般的となり、この学説が正しければオランウータン科は消滅することになる。

大型類人猿のオランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボは野生で絶滅の危機に瀕している。理由としては、性成熟が遅いこと、森林伐採などによる生息地の減少や分断、密猟などが挙げられる。

類人猿の定義は以上の通りであるが、この中には高度な知的活動が出来るとか、高度な社会をつくるとか直立二足歩行をして手を自由に使えるなどの人の特性は一切含まれていないことに注意すべきだ。

なお、人類の起源についてはアフリカ発生説が定説に近いようであるが、類人猿の共通の先祖はアジア起源かも知れない。

Kid's Roomへ戻る

コモドオオトカゲ

日本ではトカゲはとても小さい生き物だけど、コモドオオトカゲは世界一大きなトカゲだ。有鱗目(ゆうりんもく)オオトカゲ科オオトカゲ属に分類されるトカゲ。コモドドラゴンとも呼ばれる。ドラゴンとは英語で竜(りゅう)のこと。

日本ではトカゲはとても小さい生き物だけど、コモドオオトカゲは世界一大きなトカゲだ。有鱗目(ゆうりんもく)オオトカゲ科オオトカゲ属に分類されるトカゲ。コモドドラゴンとも呼ばれる。ドラゴンとは英語で竜(りゅう)のこと。

インドネシア(コモド島、リンチャ島、ギリダサミ島、ギリモタン島、フローレス島南部)に住んでいる。超巨大な怪物との伝説もあって、10m位と思いきや、2~3mぐらいが普通か。でも体重は100kg以上のものもありやはり、トカゲとしては巨大だ。イノシシやシカなどを襲う肉小獣。獲物を待ち伏せ、通りかかった獲物を捕食する。走るのは速くなさそうだ。しかし毒を持っているので要注意だ。

Kid's Roomへ戻る

オオアルマジロ

オオアルマジロ(大犰狳Dà qiú yú、Priodontes maximus、Giant armadillo)は、被甲目オオアルマジロ属に分類される哺乳類。本種のみでオオアルマジロ属を構成する。NHKのe-テレでパンタナル平原での大アルマジロの観察している記録が紹介された。

オオアルマジロ(大犰狳Dà qiú yú、Priodontes maximus、Giant armadillo)は、被甲目オオアルマジロ属に分類される哺乳類。本種のみでオオアルマジロ属を構成する。NHKのe-テレでパンタナル平原での大アルマジロの観察している記録が紹介された。

形態は、非常にユニーク。体長は1m弱、体重50kgぐらいか。アルマジロ類は他にもいるが最大の種。全身は体毛が変化した鱗状の板(鱗甲板)で覆われる。この硬い装甲で身を守ることが出来るようだ。説明するより写真を見た方がはやい。環境にはよく適応しているけど、子供を残すのが少なく絶滅危惧種だ。同じ場所にやはり貴重な大アリクイも生息している。

オオアルマジロは、強力な鉤爪(かぎづめ)が特徴で、穴掘りの名人だと。月にいくつもの穴を掘っては住所を変更する。残された巣穴は他の動物達に有効に利用されている。危険を感じると穴を掘って隠れるという。

大アルマジロは主にアリ類やシロアリを食べる。甲虫類・ゴキブリ類などの他の昆虫、クモ、サソリ、多足類、小型のヘビ、動物の死骸なども食べる。しかし、最大の御馳走は蟻、シロアリのようだ。例の巨大な鉤爪で、シロアリの城をぶち壊す。その後を大アリクイがチャカリご馳走にありつく。大アルマジロは大アリクイから何か見返りを貰えるのだろうか? 野生生物みんなのために頑張っている大アルマジロ。何とか絶滅の危機から救ってあげたい気がする。

***アルマジロ (Armadillo)という英名はスペイン語で「武装したもの」を意味する armado に由来する。時には銃弾を跳ね返すほどの硬度も有しているとも。一般には、敵に出会うと丸まってボール状の形になり身を守ると言われるが、完全なボール状になることができるのはミツオビアルマジロ属 Tolypeutes の2種だけである。

【パンタナル】

【パンタナル】

パンタナルの名前の由来は、ポルトガル語の pantano(沼地)。水文学、地質学、生態学の側面においてパンタナールは特異な性質を持つ貴重な世界遺産。パンタナル地域には12種類の生態系が存在していると定義されている。大部分がブラジルのマットグロッソ州とマットグロッソ・ド・スル州に所属し、一部がボリビアとパラグアイにまたがる。総面積195,000平方キロメートルであり、そのうち1,878平方キロメートルが2000年に「パンタナル自然保護地域」としてUNESCOの世界遺産に登録された。また、ラムサール条約の登録地でもある。

雨季の間、パンタナルの80%以上が水没し、地球上で最も水量が多い平原と化す。乾燥と洪水を季節的に繰り返すパンタナルのような生態系を「洪水平原生態系」と定義する。具体的にはこの生態系は水が溢れる洪水の段階から元々あった土壌の高さまで水位が下がり、乾燥状態になっていることを繰り返す。土の状態で説明すると砂から粘土、シルト状態になる。 だから熱帯雨林のように背の高い大きな木は生えることが出来ない。パンタナルは、海抜80メートルから150メートルに広がる平原地帯。1986年の観測によると、11月から3月の間に1,000ミリメートルから1,500ミリメートルの降水量が観測される。パンタナルを流れるパラグアイ川の水位は、季節的に2メートルから5メートルの間で上下する。溢れ出した水の速度は非常に遅い。その理由は、植物が密生しているため。

開発と危機

パンタナルは生物多様性の宝庫であるが、農地や牧草地を開発するための野焼きを原因とする野火が多発しており、2020年時点で湿原の1割に相当する約1万9000平方キロメートルが焼失した。世界自然保護基金(WWF)ブラジルは生態系の破壊と煙害を警告し、自然保護団体や国際投資機関はブラジル政府に対策を求めた。ジャイール・ボルソナーロ大統領は2020年7月、アマゾン熱帯雨林とパンタナルで乾季が終わる11月まで野焼きを禁止する措置をとったが、どうも効果は今一つのようだ。

***原住民による野焼きと異なり、大規模な牧場を作る目的なのでその環境破壊も馬鹿にならない。

Kid's Roomへ戻る

ツチブタ

奇妙な動物である。ツチブタ (土豚 Orycteropus afer) は、哺乳綱管歯目ツチブタ科ツチブタ属に分類される哺乳類。現生種では本種のみで管歯目ツチブタ科ツチブタ属を構成。 なお、現生哺乳類で1目1科1属1種なのはツチブタのみ。少なくとも豚とは全然似てない。サハラ砂漠以南の、アフリカ大陸に広く分布しているようだ。サバンナの乾燥地帯が住処のようだ。

奇妙な動物である。ツチブタ (土豚 Orycteropus afer) は、哺乳綱管歯目ツチブタ科ツチブタ属に分類される哺乳類。現生種では本種のみで管歯目ツチブタ科ツチブタ属を構成。 なお、現生哺乳類で1目1科1属1種なのはツチブタのみ。少なくとも豚とは全然似てない。サハラ砂漠以南の、アフリカ大陸に広く分布しているようだ。サバンナの乾燥地帯が住処のようだ。

全長140~ 220センチメートル。尾長44.3~71センチメートル。肩高60~65センチメートル。体重40 ~ 100キログラム。耳介(外見で分かる耳と考えてよい)はウサギのように長い。吻(ふん:前の方に突き出ている口)は長い。鼻孔は体毛で被われ、土を掘る際(鼻で土を掘る)に砂塵が侵入しづらくなっている。門歯や犬歯はなく、セメント質で覆われた歯根のない臼歯(小臼歯上下4本ずつ、大臼歯上下6本ずつ)がある。舌は細長く粘着質で覆われ、唾液腺が発達する(これでシロアリを付着させてそのまま飲み込む。アリクイ等と同じ方法だ。)。胃の幽門部は筋肉質となっており、咀嚼をしなくても獲物をすりつぶすことができる。これ以外に内臓では真獣類には珍しく(有袋類には普通に見られる)子宮が2つある。

全長140~ 220センチメートル。尾長44.3~71センチメートル。肩高60~65センチメートル。体重40 ~ 100キログラム。耳介(外見で分かる耳と考えてよい)はウサギのように長い。吻(ふん:前の方に突き出ている口)は長い。鼻孔は体毛で被われ、土を掘る際(鼻で土を掘る)に砂塵が侵入しづらくなっている。門歯や犬歯はなく、セメント質で覆われた歯根のない臼歯(小臼歯上下4本ずつ、大臼歯上下6本ずつ)がある。舌は細長く粘着質で覆われ、唾液腺が発達する(これでシロアリを付着させてそのまま飲み込む。アリクイ等と同じ方法だ。)。胃の幽門部は筋肉質となっており、咀嚼をしなくても獲物をすりつぶすことができる。これ以外に内臓では真獣類には珍しく(有袋類には普通に見られる)子宮が2つある。

前肢に4本、後肢に5本の指がある。爪は長くスプーン状になり、外縁は鋭い。前足で土を掘り後足で土をかき出しながら掘り進むが、極めて力が強く動作が敏捷なため、この時あたかも体が地中に沈んでいくように見えるという。サバンナの穴掘り名人と言うことか。

分類上の問題

分類上の問題

歯が貧弱なことから、かつては貧歯目(現在のアリクイ目(異節目))に分類されていたが、体制が第三紀初めに絶滅した髁節目(かせつもく、Condylarthra)に似ていることから独立した原始的な有蹄類の「管歯目」として分類され直された。管歯目自体は第三紀の地層からはヨーロッパや北アメリカからも発見されているが、その後それらの地域では絶滅し現在はアフリカのみに生息している(つまりツチブタだけが生存、生きた化石に近い?)。

近年の遺伝子解析に基づく研究により、長鼻目、カイギュウ目、イワダヌキ目などとともに、白亜紀のアフリカで分化したアフリカ獣類と呼ばれる系統に属すことがわかって来ている。

開けた森林や低木林・草原などに生息。単独で生活する。夜行性。採食や一時的な隠れ家・住居として巣穴を掘る。出産などに用いられる巣穴とは別に、行動圏内には臨時の際に避難場所となる巣穴をいくつも掘る。古巣は他の動物に利用されたり、野火の際の避難場所を提供している。南アフリカ共和国での発信機を用いた調査では一晩に2 ~5キロメートル以上の距離を移動していたという報告例があり、10時間で15キロメートルを歩いた例もある。ずいぶん働き者の生き物ですね。

主にアリ科Formicidaeやシロアリを食べる、ある程度大型の虫ではイナゴ類も食べ、飼育下ではひき肉・卵・牛乳・米飯も食べることが確認されており、野生でも糞からある程度は植物質も摂取していることが確認されている。乾季には主にアリ類を、雨季には主にシロアリ類を食べる。嗅覚と聴覚を頼りに、獲物を探すと考えられている。前肢で蟻塚を破壊したり地面を掘り返し、長い舌を伸ばして獲物を捕食する。主な捕食者はブチハイエナだと考えられているが、チーター・ヒョウ・ライオン・リカオン・大型のニシキヘビ類に襲われることもある。

繁殖様式は胎生。妊娠期間は7か月。1回に1頭の幼獣を産むが、まれに2頭の幼獣を産むこともある。

【追記】

ツチブタの生態を見ていると、アルマジロを思い出す。どちらも働き者の穴掘りの名人でアリやシロアリが大好物。ツチブタはアフリカ大陸の内で進化し、一方のアルマジロは南米大陸。隔離状態のままで並行して進化してきた。その結果、異なった種が似たような形態となる。これを収斂進化(しゅうれんしんか、英: convergent evolution)とか言うらしい。

Kid's Roomへ戻る

タスマニアデビル

タスマニアデビル (学名: Sarcophilus harrisii) は、哺乳綱フクロネコ形目フクロネコ科タスマニアデビル属に分類される有袋類。フクロアナグマ(袋穴熊)とも呼ばれる。以前はオーストラリア南部広域に分布していたが、今はタスマニア島にだけ?

フクロオオカミ絶滅後は、現生では最大の肉食性有袋類。黒色(または黒褐色)の毛に覆われており、たいていは胸・腰のあたりに白い模様がある。耳の被毛は薄く、興奮すると血色が透けてピンクや赤色が鮮明になる。

タスマニアデビル (学名: Sarcophilus harrisii) は、哺乳綱フクロネコ形目フクロネコ科タスマニアデビル属に分類される有袋類。フクロアナグマ(袋穴熊)とも呼ばれる。以前はオーストラリア南部広域に分布していたが、今はタスマニア島にだけ?

フクロオオカミ絶滅後は、現生では最大の肉食性有袋類。黒色(または黒褐色)の毛に覆われており、たいていは胸・腰のあたりに白い模様がある。耳の被毛は薄く、興奮すると血色が透けてピンクや赤色が鮮明になる。

夜行性で、昼間は穴ぐらや藪の中に潜んでいるが、夜になると餌を求めて1晩に16 kmほど移動することがある。食性は肉食で、主には死肉を食すが、およそ肉食に分類される獲物ならば何でも食べ、ポッサム・小型のワラビーなどの哺乳類、鳥類、昆虫類等を捕食する。ウォンバットは脂肪を多く含むため好むようで、タスマニアデビルよりも2 - 3倍以上も体の大きなウォンバットの成体を襲った記録もある。野生のデビルの胃からホヤが見つかったこともある。

体の割に大きな頭が骨をも噛み砕く顎の強さを生み出しており、骨・皮・毛・羽等、何でもバリバリと噛み砕いて食べてしまう。顎の力については、体の大きさと咬む力の強さの比率で言えば現生の哺乳類では最強、あるいは、タスマニアデビルの6倍以上大きい体格のハイイロオオカミとほぼ同じという説もある。標準的には1日に自身の体重の15%ほどの食餌を要するが、体重の実に40 %近い獲物を30分でたいらげてしまうことが可能である。動物の死体を処理することで、公衆衛生やスムーズな食物連鎖の回転に寄与しているとも考えられている。確かに小柄で可愛い動物であるが歯を剥きだしてにらまれたら結構怖いでしょうね。

気性が荒く、個体同士が餌の奪い合いで激しい争いになることもある。鳴き声が非常に特徴的で、「背筋の凍るような」「数 km先まで響き渡る」と形容されるうなり声・叫び声を上げる。争いなのかコミュニケーションの一環なのか、恐ろしげな威嚇の鳴き声・ジャブの応酬・果ては本格的な喧嘩や多少の怪我はタスマニアデビルにはつきものである。顔や腰周辺の傷跡の多寡で年齢や性別を推測できたりもする。自分より上位の個体との対決は避ける傾向にあるため、顔周辺の傷が少ない方が若く、背中や腰に傷があると繁殖行動を経た雌の成体であることが多い。

一方で、自分より大型の動物に対しては臆病で、格上の個体や人間等に対して牙をむき出してうなるのは攻撃性のゆえではなく、むしろパニックになっているか直接的な争いを避けるためのハッタリである。大きく口を開けて叫びつつ今にも襲いかかってきそうな野生個体に遭遇したら、そのまま距離をおいて黙って待つことである。攻撃しなければ、逃げていく。

縄張り意識はさほど強くはなく、数匹の縄張りが重なり合っていることもある。腐肉の臭いに誘われて集まった同格の個体が、争ったり威嚇したりしながらも、ひとつの獲物に同時に食らい付いていることもまれではない。そのような時には、ヒゲで他の個体との距離を測りつつ食べては争う。

上顎部の2本の鋭い牙は、一生伸び続ける。尻尾には脂肪がためられるようになっており、栄養状態の悪い個体の尻尾は細い。

走るときには後ろ足を揃えて出すため、後ろ足よりも前足の方がやや長いことと相まって、ユーモラスな動きになる。四肢に鋭い爪を備えているが、攻撃用ではなく、巣穴の土掘りに活躍する。子供の頃は身が軽く、低木によじ登ることもできる。若い個体が木登りできるのは、母親の背中によじ登る習性の故か。

有袋類の特徴である育児嚢は、カンガルーと異なり、後ろ向きについている。これは四足歩行で土を掘り返す習性のためで、袋の中に土が入らないようになっている。本種よりも穴掘りがずっと得意なウォンバットや木登りをするコアラの育児嚢も同じく後ろ向きである。

Kid's Roomへ戻る

センザンコウ

鱗甲目(りんこうもく、Pholidota)は、もちろん哺乳綱に分類される。現生種ではセンザンコウ(穿山甲)科センザンコウ属のみで本目を構成。以前は有鱗目とされることもあった。鱗甲目の現生種8種を総称してセンザンコウ(穿山甲)と呼ぶ。

鱗甲目(りんこうもく、Pholidota)は、もちろん哺乳綱に分類される。現生種ではセンザンコウ(穿山甲)科センザンコウ属のみで本目を構成。以前は有鱗目とされることもあった。鱗甲目の現生種8種を総称してセンザンコウ(穿山甲)と呼ぶ。

哺乳類でありながら硬い鱗で覆われているのが特徴で、丸まって外敵から身を守る。典型的なアリ・シロアリ食者であり、歯がなく、長い吻、長い舌、強力な前肢、長い爪、鋭い嗅覚を持つ。中華圏、インド文化圏などで鱗や肉に薬効があると信じられているため、アジアとアフリカ大陸に生息する8種全てが密猟により絶滅の危機にある。

形態や食性から、古くは貧歯目に含まれていた。体の構造が異なるため別の目として独立させられた。従来の化石研究では食肉目に最も近い動物群であることが知られていたが、近年の遺伝子研究に基づく新しい系統モデルでも、4つの大グループのうちローラシア獣類の一つとして、食肉目や奇蹄目などの近縁グループとされている。多数の絶滅群を含むキモレステス目内の有鱗亜目・鱗甲亜目とされることもある。

要するに今までの、動物の分類は現生種と化石種の体の構造を基に分類されて来た。だから新種の発見や化石の発見で、分類の大枠もガラリと一変する事態もやむを得ない事情がある。近年の遺伝子研究に基づく新しい系統モデルはまだ研究途上でしょうから、今後の研究を期待しておきましょう。

要するに今までの、動物の分類は現生種と化石種の体の構造を基に分類されて来た。だから新種の発見や化石の発見で、分類の大枠もガラリと一変する事態もやむを得ない事情がある。近年の遺伝子研究に基づく新しい系統モデルはまだ研究途上でしょうから、今後の研究を期待しておきましょう。

哺乳類が発展したのは、白亜紀が終わって新生代に入ってからであるから、巨大大陸パンゲアの分裂がほぼ終了して今の大陸分布に近い形になった。各大陸に住み着いた哺乳類たちは各々互いにあまり交流が無く独自の進化をしてきている。ただ、氷河期などでは各大陸は陸橋(ベーリング海峡、パナマ地峡、スエズ地峡)などで全く移動が出来なかったわけでもなさそうだ。

センザンコウ、アルマジロ、アリクイ、ツチブタは全然別種の生き物でありながら、共通の親しみやすさを感じる生物である。典型的なアリ・シロアリ食者であり、歯がなく、長い吻、長い舌、強力な前肢、長い爪、鋭い嗅覚を持つ。弱肉競争の哺乳類の世界で、平和裏に生きる温厚な生物と言うことか。

センザンコウは中国南部に生息し、肉が珍味とされるほか、硬い鱗(うろこ)が薬の材料として重宝されてきた。乱獲が続いたため、中国政府は2007年に猟を禁止し、18年には貿易取引を全面停止した。ワシントン条約でも商業目的の国際取引が禁止されている。

センザンコウは、新型コロナウイルスのヒトへの感染に関係した可能性も指摘されており、感染リスクの観点からも管理強化が図られているようだ。

Kid's Roomへ戻る

鳥類館へもようこそ

目次

| 鳥類館とは | エピオルニス | モア | カラスバト |

動物園にようこそ

鳥類館とは

鳥類とは哺乳類とは別のグループに属する。鳥類に特殊化した施設を英語ではaviary(エイビアリィ)と言うようだ。動物園はzoo 、水族館はaquarium、植物園はbotany

An aviary is a large enclosure for confining birds, although bats may also be considered for display. Unlike birdcages, aviaries allow birds a larger living space where they can fly; hence, aviaries are also sometimes known as flight cages or bird cages in some places in the United Kingdom. Aviaries often contain plants and shrubbery to simulate a natural environment.

鳥小屋は鳥を閉じ込めるための大きな囲いですが、コウモリも展示用に考慮される場合があります。 鳥かごとは異なり、鳥小屋では鳥が飛べる広い居住空間を得ることができます。 そのため、英国の一部の地域では、鳥小屋はフライト ケージまたはバード ケージとしても知られています。 鳥小屋には、自然環境を模倣するために植物や低木が含まれることがよくあります。

エピオルニス

アフリカのマダガスカル島に17世紀頃まで生息していたと考えられている地上性の走鳥類。古顎類エピオルニス目エピオルニス科に分類される。非常に巨大であり、史上最も体重の重い鳥であったと言われる。

アフリカのマダガスカル島に17世紀頃まで生息していたと考えられている地上性の走鳥類。古顎類エピオルニス目エピオルニス科に分類される。非常に巨大であり、史上最も体重の重い鳥であったと言われる。

マダガスカル島の固有属。かつては無人島であったマダガスカル島で独自の進化を遂げ繁栄していたが、2000年ほど前からマダガスカル島に人間が移住・生活するようになると、狩猟や森林の伐採など環境の変化によって生息数が急速に減少し、最終的に絶滅してしまった。ヨーロッパ人がマダガスカル島に本格的に訪れるようになった17世紀には既に絶滅していたと言われるが、1840年頃まで生存していたとする説もある。

伝説の巨大な鳥・ロック鳥のモデルだったのではないかとも言われている。ただし、エピオルニスは伝説のロック鳥と違って翼が退化しており、空を飛ぶことは全くできない。

頭頂までの高さは3〜3.4m、体重は推定400〜500kgあり、ダチョウを大きく上回る(ダチョウは大きい個体でも身長は約2.5mで体重は135kg程度)。また、卵も巨大であり、現在知られている最大の卵の化石は長さ約33cm、直径約24cmで、ダチョウの卵(長さ約17〜18cm)の2倍近くもある。また卵の殻の厚さは3〜4mmで、重さは約9〜10kg(ダチョウの卵の約7個分で、ニワトリの卵の約180個分)と推定されている。こんな分厚い殻を破って出て来るヒナも大変でしょうね。なお、写真のエピオルニスの像は上野動物園の不忍池のそばにあるものです。

巨大な走鳥類は、マダガスカル島から数千km離れたニュージーランドにも生存していた。これは初期にこの地に入植した白人達にも目撃されている。モアという鳥だ。何故このような鳥が進化したのかは従来から謎であったが、その謎も遺伝子調査が出来るようになって解明されつつある。

動物園にようこそ

モア

ジャイアントモア(Giant Moa、Dinornis maximus)は、ニュージーランドに生息していた、飛べない大型の鳥類、モアの一種。和名はオオゼキオオモア(大関大モア)。ジャイアントモアには南島に生息した最大のサウスアイランドジャイアントモアとそれよりやや小柄な北島に生息したノースアイランドジャイアントモアの二種類がいるが、主にジャイアントモアと呼ばれるのはサウスアイランドジャイアントモアである。絶滅種の一つ。

ジャイアントモア(Giant Moa、Dinornis maximus)は、ニュージーランドに生息していた、飛べない大型の鳥類、モアの一種。和名はオオゼキオオモア(大関大モア)。ジャイアントモアには南島に生息した最大のサウスアイランドジャイアントモアとそれよりやや小柄な北島に生息したノースアイランドジャイアントモアの二種類がいるが、主にジャイアントモアと呼ばれるのはサウスアイランドジャイアントモアである。絶滅種の一つ。

鳥類ダチョウ目モア科に属し、頭頂までの高さは最大で約3.6m、体重は250㎏ほどであったと推定されている。現存する最も大きな鳥であるダチョウよりもはるかに巨体であり、絶滅種を含めると世界で最も背の高い鳥であったとされる(体重はエピオルニスの方が重い)。繁殖力は低く一度の産卵数は2~4個といわれ、また長いくちばしの先が下に曲がっていた。明確な性的二型性を持ち、オスよりもメスのほうが大型で、高さで1.5倍、重さで2.8倍程度の差があったとされる。食性は草食で普段は大人しい性格で天敵と言えるのはハーストイーグルのみであったが、その性格故に人間に容易く乱獲され、絶滅した。

ダチョウと違い主に森林に生息していたが、草原にも生息していた。メスは特大のものは体長4メートルで体重は300キログラム近い巨体になり故に最初は別種と考えられたほどの雌雄での性差があり、その為、エミューなどと同様に抱卵は主にオスが行っていたという説もある。ハーストイーグルや人間などの外敵に対してはその強靭な両脚で立ち向かい、さらに時速50キロに達したとされる走力で逃げるなどの自衛を行っていた。反面、ほぼ無敵の存在故に繁殖力は低かった。

ダチョウと違い主に森林に生息していたが、草原にも生息していた。メスは特大のものは体長4メートルで体重は300キログラム近い巨体になり故に最初は別種と考えられたほどの雌雄での性差があり、その為、エミューなどと同様に抱卵は主にオスが行っていたという説もある。ハーストイーグルや人間などの外敵に対してはその強靭な両脚で立ち向かい、さらに時速50キロに達したとされる走力で逃げるなどの自衛を行っていた。反面、ほぼ無敵の存在故に繁殖力は低かった。

自然環境の温暖化や繁殖力の低さ、(隕石説もある)が一番の原因は移住したマオリ族による乱獲(砂嚢に小石を溜める習性と嘴は熱さを感じない事を利用し、焼け石を呑ませて殺す)や棍棒で脚を殴り付ける、槍や弓矢で攻撃するなどの捕殺、さらには卵や雛までも根こそぎ捕獲するやり方により1500年代よりも前には他のモア種も含めて最短50年で絶滅したと推測されている。ただし後述の足跡など痕跡も含む目撃情報も配慮に入れると絶滅したのは1800年代である可能性もある。

「モア」の呼称の由来については、ヨーロッパ人が原住民(モア・ハンターと呼称されるマオリ人以前の原住民)にモアの骨を集めさせた折に「もっと骨をよこせ」(More bones!)と言ったのを、原住民が鳥の名前と勘違いしたのだと言う説を始め、幾つかの巷説が存在する。ちなみにマオリ人はこの鳥の仲間を「タレポ」と呼んでいた。

「モア」の呼称の由来については、ヨーロッパ人が原住民(モア・ハンターと呼称されるマオリ人以前の原住民)にモアの骨を集めさせた折に「もっと骨をよこせ」(More bones!)と言ったのを、原住民が鳥の名前と勘違いしたのだと言う説を始め、幾つかの巷説が存在する。ちなみにマオリ人はこの鳥の仲間を「タレポ」と呼んでいた。

ニュージーランドのモアとマダガスカル島のエピオニルスは共通の先祖を持っているのか。確かにこの2つの場所は過去にはともに超大陸ゴンドワナの一部であった。でも、この2つの種が確立したのはどうも大陸が分裂した後のようだ。最近面白い仮説が登場した。飛べない鳥は始めは飛べたというのだ。巨大恐竜が絶命した後、そのニッチを貰った鳥たちは強大化の道を辿り、体が重くなって飛べないように進化したらしい。

動物園にようこそ

カラスバト

カラスバトは、ハト目ハト科カワラバト属に分類される鳥類。あなたは一体カラスなのハトなの。名前からして間違いなく鳩である。烏ならハトガラスと命名しないといけない。小笠原諸島にのみ生息が確認されている大型のハトで、体は黒く、頭部は赤褐色で、体全体に光沢がある。木の実を主な食物とする森林性の鳥類であるが、詳しい生態は不明。

カラスバトは、ハト目ハト科カワラバト属に分類される鳥類。あなたは一体カラスなのハトなの。名前からして間違いなく鳩である。烏ならハトガラスと命名しないといけない。小笠原諸島にのみ生息が確認されている大型のハトで、体は黒く、頭部は赤褐色で、体全体に光沢がある。木の実を主な食物とする森林性の鳥類であるが、詳しい生態は不明。

伊豆諸島などの島嶼部に生息し、準絶滅危惧種に指定されているカラスバトの研究に東京都立国分寺高校の生物部が取り組んでいる。この鳥は警戒心が強く、深い森にすんでいることから「幻のクロバト」などとも呼ばれている。生物部は伊豆大島で十年以上にわたって調査を続けており、鳴き声の種類や好みの環境を分析している。

【青ヶ島】

青ヶ島(あおがしま)は、伊豆諸島に属する火山島で、本諸島の有人島としては最南端。日本で最も人口が少ない市町村(170人)。産業がほとんど存在せず、現在は、放棄状態で到達不可能な埠頭もある。

本州から遥か南方の太平洋上に位置する。最も近い八丈島からは南へ約60キロメートルほど離れている。気候は温暖湿潤気候(Cfa)。本州よりは暖かい気候であるが、沖縄やハワイ等と比較して緯度が高いため、常夏の島といえるほど暖かくはない。孤島であるため、天候が変化しやすいほかに、海からの強風に常に晒され続けており、自動車が飛ばされるほどの風が吹くこともある。日本の気象庁によって火山活動度ランクCの活火山に指定されており、常時観測火山にも選定されている。外輪山によって周囲の海から隔てられ、カルデラ底が陸上に露出しているという特異な地形を持つ。

本州から遥か南方の太平洋上に位置する。最も近い八丈島からは南へ約60キロメートルほど離れている。気候は温暖湿潤気候(Cfa)。本州よりは暖かい気候であるが、沖縄やハワイ等と比較して緯度が高いため、常夏の島といえるほど暖かくはない。孤島であるため、天候が変化しやすいほかに、海からの強風に常に晒され続けており、自動車が飛ばされるほどの風が吹くこともある。日本の気象庁によって火山活動度ランクCの活火山に指定されており、常時観測火山にも選定されている。外輪山によって周囲の海から隔てられ、カルデラ底が陸上に露出しているという特異な地形を持つ。

全島が東京都青ヶ島村に属し、住所は全世帯で無番地である。産業に乏しく本土との往来も難しいため、人口減少が続いており、2019年(令和元年)7月1日現在の人口は170人、世帯数は113世帯。現在、青ヶ島村は日本の市町村の中で最も人口が少ない。また、全人口が島の高地である外輪山側に住み、そのほぼ全員が標高100メートル以上の海を見渡す高台に居住していることから、「海上のマチュピチュ」「東洋のマチュピチュ」などと呼ばれることがある。島内に小中学校は存在するが、高校以上の教育機関が存在しないため、進学する生徒は島を離れなければならない。

青酎(あおちゅう)という島特産の焼酎があり、杜氏の数だけ個性がある。青酎のなかには杜氏の高齢化、後継者不在によって製造継続が不可となり、現存しないものもある。

島内の電力は、島北部の集落にただ一つ存在する東京電力パワーグリッドの内燃力発電により供給されている。

いつから人が本島に定住するようになったかについては不明であるが、徐福伝説によれば、男女が同じ島に住むと神の祟りがあると信じられた時代があり、女人禁制の島だったとされる。本島が歴史上に表れるのは15世紀頃からであるが、海難事故を記録したものがほとんどである。『保元物語』に登場する源為朝が訪れた鬼島を青ヶ島とする説がある。

島までの交通機関はすべて八丈島を経由して発着する、いわゆる「二重離島」である。連絡船のあおがしま丸やくろしお丸(2022年2月より就航)は悪天候による欠航が多く、ヘリコミューターの「東京愛らんどシャトル」は、船より速いものの定員が少ないという往来の困難さゆえに、観光目的で島を訪れる人は、年間900~1,800人程度。

2010年代に入って、インターネット経由で世界的に存在が認知されたことで、島内のキャパシティを超える観光客が押し寄せている。特に、2014年から2016年に掛けてアメリカの著名な組織のWebサイトで記事が相次いで掲載されたことで、世界中から取材班や観光客が集まるようになり、数少ない交通機関の予約(特に東京愛らんどシャトル)はさらに困難になった。愛らんどシャトルは島民の生活にも欠かせない手段であり、予約が取りづらくなったことで、島民の往来にも支障が発生している。また、青ヶ島村において外国語での電話取材や外国人観光客への対応で問題が発生している。

実はこの青ヶ島、カラスバトの生育には最適な場所らしい。まず、地形が素晴らしい。外輪山に囲まれたカルデラで海からに強風を遮断してくれる。絶海の離島で天敵となる捕食生物もいない。食料となる木の実も豊富らしい。また、人口が少ないことも野生生物の保護には最適な条件と言える。

動物園にようこそ

昆虫館へもようこそ

目次

| 昆虫とは | チョウチョ | セミ | ゴキブリ | ハチ | ハエ | 養蚕 |

| シロアリ | ハキリアリ | |||||

動物園にようこそ

昆虫とは

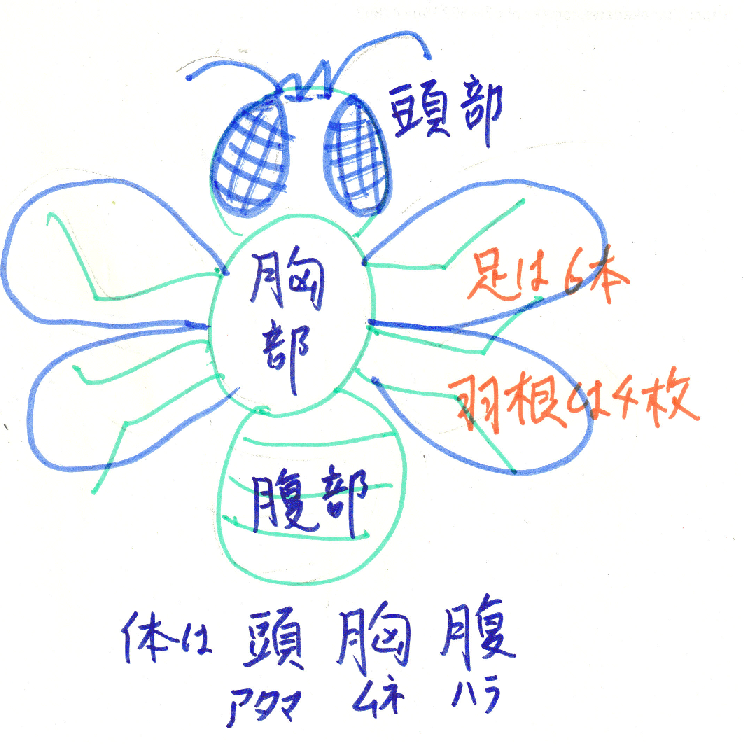

動物園と言えば動物がいるところ。でも昆虫というのは種類がものすごく多いし、哺乳類や爬虫類と比べで体のつくりも全くことなっているし、またサイズもかなり小さい。でも昆虫を通して世界を見るととても面白い。まず、生物の分類から昆虫を見てみよう。

真核生物ドメイン→動物界→節足動物門→昆虫綱