将棋の部屋

将棋というのはプロ棋士を除くと、一般のアマチュアには所詮趣味の世界だから色々な楽しみ方があって良い。このページも自分の勉強を兼ねて作っているので、どんな内容も公開しても損したという気は全くない。将棋のホームページを作ろうとして一つの障壁となったのが盤面の再現だ。棋譜だけ眺めて総てが理解できるプロ棋士を除くと、たいていのアマチュアは、1手毎に盤面を確認しないと理解に至らない。今回沢山掲載した図面は総てパソコンのExcelを用いて作っている。作業してみると意外と便利。少年時代に紙に罫線を描いて、ボール紙で駒を作って遊んだことを考えると遥かに容易に作業ができる。それとわざわざ将棋盤と駒を持ち出さなくてもある程度パソコン上で楽しめる。でも、最初はいろんな課題があり、こんなことが出来るとは思いませんでした。既存のソフトで字では字を上下逆さにする機能(真横まではOK)は組込まれていません。また、web上で画像と文字をどう表現するか等々。

今作っているページはほとんど原稿なしの直打ちである。従って、掲載時にはいろいろと誤りも多いが、それを後で読み返して直すのも楽しみの一つです。

ネットの世界では、既に棋譜が動いて、しかもリアルタイムで伝える技術もあるが、それらの技術は一般の人には利用可能なのでしょうか。私の場合も、所詮趣味なので簡便で手間とコストがかからないなら、ローテクで済むところは、それで我慢することは可能ですが。多少とも将棋を楽しみたい方の役に立てば幸いです。建設的なご意見を歓迎します。(連絡先;E-メール;shikiakira@juno.ocn.ne.jp)

今作っているページはほとんど原稿なしの直打ちである。従って、掲載時にはいろいろと誤りも多いが、それを後で読み返して直すのも楽しみの一つです。

ネットの世界では、既に棋譜が動いて、しかもリアルタイムで伝える技術もあるが、それらの技術は一般の人には利用可能なのでしょうか。私の場合も、所詮趣味なので簡便で手間とコストがかからないなら、ローテクで済むところは、それで我慢することは可能ですが。多少とも将棋を楽しみたい方の役に立てば幸いです。建設的なご意見を歓迎します。(連絡先;E-メール;shikiakira@juno.ocn.ne.jp)

目次

| ようこそ将棋の部屋へ | |||

| NHK杯テレビ将棋トーナメント | |||

| 【第30期竜王戦】 | 【実践で現れた詰将棋の例】 | ||

| 【第11回朝日杯将棋オープン戦】 | 【第76期名人戦】 | プロの実践詰将棋 | |

| 必至の研究1 | 必至の研究2 | 穴熊の必至 | |

| 寄せの研究 | 第44期棋王戦挑戦者決定戦 | ||

| 居飛車振り飛車 | 将棋を使った算数問題 | 伝説の棋士・塚田正夫元名人 | 伝説の棋士・花村元司 |

振り飛車対策 必至の研究1 必至の研究2 寄せの研究2 プロの実践詰将棋

ようこそ将棋の部屋へ

将棋というのは面白いゲームだ。と言ってもやらない人には分からないか。発祥はインドのチャトランガとかいうものらしいが、西洋のチェスの他、中国将棋や朝鮮将棋というのもあるらしい。しかし、日本の将棋には取った駒を自分の駒として使える点にある独特のルールがある。将棋も、もともとは戦争を想定したゲームですから、相手の王さまを取れば勝ち。実際に戦争する代わり、将棋で競えば世界は平和になる訳だ。まあ、ゲームとはそういうものか。推理小説の殺人事件だって何も殺人を進めている訳ではないからね。だけと、将棋というものは基本的に頭脳を使った壮絶な格闘技であるから、プロ棋士なるもの、毎日壮絶な戦いを繰り広げている訳ですね。

近年、藤井少年の活躍や、羽生永世七冠の誕生で、さかんに将棋の話題がマスコミにも出ますが、たいていは対局中にどんな食事をしたかとか、服装はどうだったか、どんなコメントをしたか等が話題の中心です。でも、やはり本当に将棋を楽しむには、どんな考えでどんな手を指したか、つまり棋譜を鑑賞することが最も重要でしょう。棋士にとって棋譜とは、将棋人生そのもので後世まで残る大げさに言えば人類の遺産なのです。

NHK杯テレビ将棋トーナメント

NHK杯テレビ将棋トーナメントは日本放送協会(NHK)及び日本将棋連盟が主催する将棋の棋戦であり、NHK Eテレで放送されているテレビ番組。対局者双方の持ち時間が少ない早指し戦であり(放映時間の関係もあり)、トーナメント方式で争われる。創設は1951年で、当時はラジオ番組(『室内遊戯の時間』)であった。テレビ放送は第12回(1962年度)から行われている。持ち時間の長いタイトル戦が多い中、早指し棋戦として特別な意味を持ち続けている。

優勝者には「NHK杯選手権者」(略称「NHK杯」)の称号が贈られ、次期の優勝者にその称号が贈られるまで主にNHKの将棋番組内や将棋講座テキスト(NHK出版)誌上で呼称される。準タイトルホルダーということだね。それよりもテレビに顔が映り棋士とその出身地の将棋ファンの方との交流の場としても意味も大きい。

そういう私も熱心なファンで毎日曜日を楽しんで待っているファンの一人です。またプロの方の解説も面白い。最近はAIによる形成判断まで放映されるがこれが二転三転するのも将棋の深さを物語るのかも。一方、AIによる形成判断を入れるのは止めて欲しいとのファンの声もあるけど、どちらがいいんでしょう。

NHKのYou tubeサイト

NHK杯テレビ将棋トーナメント

【第30期竜王戦】

今期の竜王戦で7番勝負では、挑戦者羽生棋聖が渡辺竜王を破り、見事新竜王に返り咲き、7大タイトルすべてに永世タイトル保持者としての資格を獲得しました。同じ時期に囲碁の井山裕太氏が7冠独占の偉業を成し遂げたことで、井山さん羽生さん同時の国民栄誉賞受賞と相成りました。ただし、羽生さんの場合は既に若いころに7冠独占の偉業を成し遂げており、井山さんから見ても偉大な大先輩とのこと。羽生7冠誕生の経緯は、

①1983年度NHK杯にて優勝、この時に大山、加藤一二三、谷川、中原をすべて破る

②1983年度島朗竜王から竜王を奪取

③1990年11月谷川氏に竜王を奪取される。→無冠となる

④1991年3月棋王獲得

⑤1992年福崎文吾氏から王座を奪取→2冠となる

⑥1992年谷川3冠から竜王を奪取→3冠となる

⑦1993年谷川氏から棋聖を奪取及び郷田氏から王位を奪取→5冠

⑧1993年佐藤康光氏に竜王を奪取される→4冠に後退

⑨1994年度米永名人を破り名人を奪取→5冠に復帰

⑩1994年佐藤康光氏から竜王を奪取→6冠誕生

⑪1995年3月谷川氏に王将位を挑戦するが失敗→タイトルに挑戦して敗れるのは初めて

⑫1996年2月谷川から王将を奪取→ついに7冠達成

⑬この後、三浦氏に棋聖を奪われ、その後7冠に戻ることはなかった

このように見ると最初のタイトルを獲得してから7冠を得るまで13年の年月がかかっている。タイトルに挑戦する時はたいてい勝っており、その間防衛にも成功している。また、タイトル戦を戦った相手方の顔ぶれもすごい。しかし、その凄さは棋譜を読み解くことでしか分かってこないのが将棋の世界です。

今回の竜王戦は、羽生さんにとっては、永世竜王のかかった大一番。竜王を獲得できれば7大タイトルすべてに永世の資格を得ることになり、前人未到の快挙となる訳です。一方の渡辺明氏は既に永世竜王の資格を持つ、竜王戦スペシャリストと言っては失礼かもしれないけれど何故か竜王戦だけはとても強くタイトルを保持し続けて来ました。前回羽生さんが挑戦した時は3連勝で追い詰めた後、4連敗を喫する等痛い思い出があったはず。今期の羽生は落ち着いていて強かった。渡辺竜王は今一つ力が出し切れず残念な戦いだったろうと思う。

【第30期竜王戦 第4局】

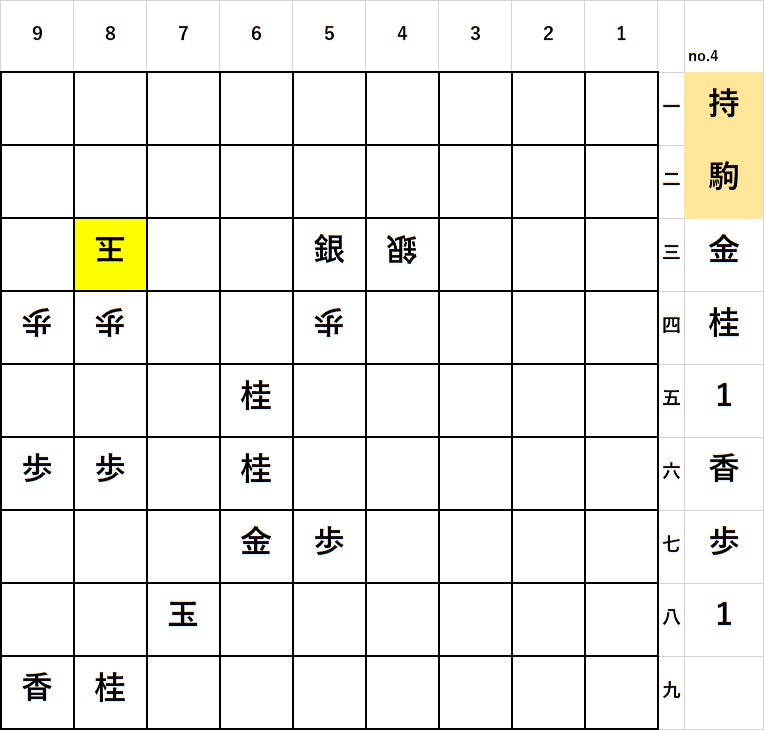

この一戦を勝利して、羽生は竜王に王手をかける。棋譜は、終始羽生が攻めまくり渡辺竜王を追い詰めている場面。羽生の持ち駒は既に金1枚となっており、うっかり寄せそこなうともつれてくる可能性もある。ただし、▲4三香成らずでもすぐに寄る可能性もなさそう。そこで、羽生が放った一手が▽6八飛車打ち。

王手では無いけど、これを取ることは出来ない。取れば▽6八金打の一手詰みだ。つまり、一目有望な手。

では、これで詰めろになっているのか。ほっておくと、▽6七歩成、▲5六玉(ここしかない)、▽5八飛車成、▲4五玉、これに対しては▽4七竜と下から追うのがよさそうだ。従って、▽4七竜には合駒は▽3四金で詰みなので、▲3五玉、ここで取った▽3四歩が打て、▲2五玉には、▽3三桂と守りの桂馬まで使える。これでどこに逃げても金打ちまで、金はとどめに残すべきの格言通りだ。また、▲3五玉には▽4四銀と香車を補充しておいてむ詰みそうだ。

ただし、▲4五玉に▽5五竜と行ってしまうと▲3六玉と逃げられて下が広く、金1枚と歩では詰まないの要注意。それでも勝てるかもしれないが。

と言う訳で、▽6八飛車打ちは詰ろになっており、何らかの受けを考えないといけない。持ち駒は豊富だ。しかし、▽6八飛車を同玉と取るのは詰みだし、5六に駒を打つのは逃げ道がふさがり▽5八成桂の一手詰み。

それでは、玉を▲5六と逃げるのはどうか。▽6七飛車成、▲4五玉、▽4七竜、▲3五玉、▽3四歩、▲2六玉(▲2五玉では▽3三桂がきてしまう)、▽2七金、▲1六玉、▽3六竜までの詰み。なお、▽3四歩では、▽4四銀と香車を補充して攻めるのも有力で、これでも詰む。

▲7六銀引きでは、▽5八飛車成、▲6六玉、▽5五竜、▲6七玉、▽5七金で詰み。

他に▲7六角(銀)打ち、▲5九桂打ちがありそうだ。▲7六角打ちは、▽4七成桂(取れば▽4六金の詰み)、▲6八玉(飛車を取る)、この時7六に打った駒が銀では▽5八金打ちで詰んでしまうので▲7六角打ちが正解だったことが分かる。そこで寄せる手は▽5七金しかなさそう。▲6九玉と下に落ちられるとこれ以上王手が続かない。そこで▽6七歩成、▲同角、▽同金、ここまでくると受ける手も限られてくるね。飛車の横利きを利用して受けるしかなさそうだ。▲1八飛車。でもこの後の変化は結構大変みたいだ。

さらに駒を足して、▽2五角と打ってみる。数の攻めなので駒を投入して受ける他ない。▲2八飛車のように遠くから打つと、▽4八成桂と空き王手で飛車を遮断すれば詰み。▲4八飛車と打つのは。▽同金と取ってくれれば上部脱出が図れそうだがそうは問屋が卸さない。やっぱり▽4八成桂と空き王手され、▲4八合、▽同金、▲同飛車、▽同角成で詰みとなる。大ゴマの利きを遮ったまま駒を動かすのがコツですね。

では、▲5六飛車と受ければ。これも▽4八成桂と空き王手が絶妙で、▲4八合に、▽7八金として、眠っていた金が活用されてこれも詰み。

結局、▽6八飛車打ちの時点で必至がかかっていたのか。ここで渡辺竜王が投了した。次の一手として問題を出されればアマチュアでもこの手を発見できるかもしれない。

【実践で現れた詰将棋の例】

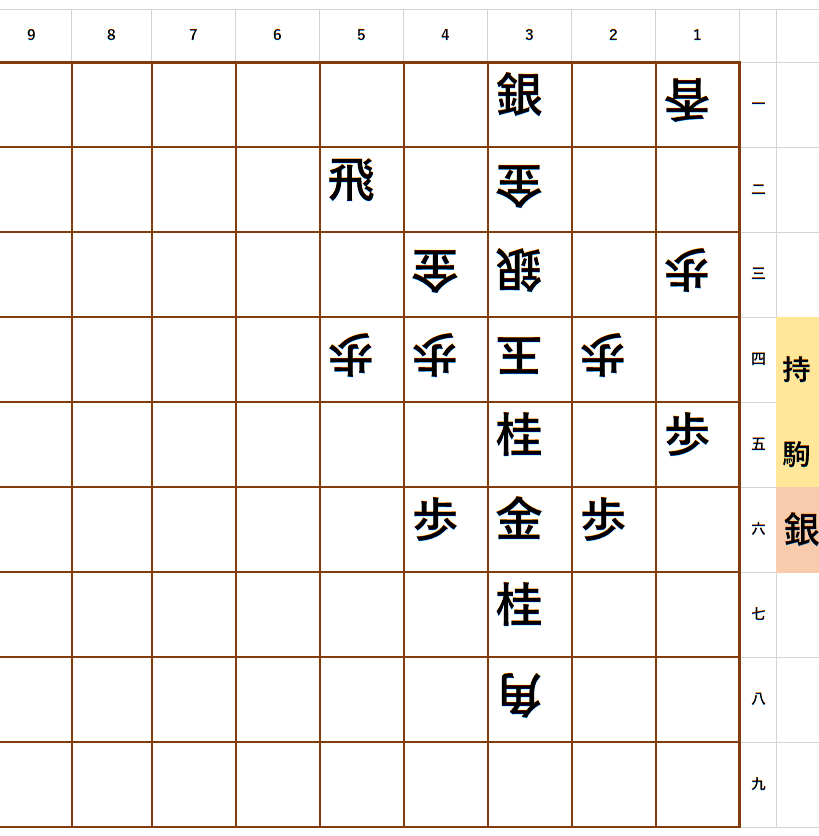

指導対局で現れた見事な詰みの例を検討してみました。飛車落ちの将棋で下手が大駒をバッサリ見切っての寄せ、この局面で詰みありと見た大局観は素晴らしいですね。持ち駒は豊富で桂3丁で詰まぬことなしなんて格言もありますが、桂馬を使った寄せは受ける方も攻める方も結構読みにくくて大変です。下の方、特に右辺は広そうなので小駒の寄せでは届かなくなるかもね。王を上に引張り出して挟み撃ちにしたい気もしますが。

1.初手

まず、この局面で初手も色々ありそうで迷います。先ほどの方針から▲7五桂が目につきますが他の手も考えて見ます。

①▲6四歩、②▲6四香、③▲7五桂、④その他(▲5三金、7二銀、7三金等)

2. ▲6四歩の変化

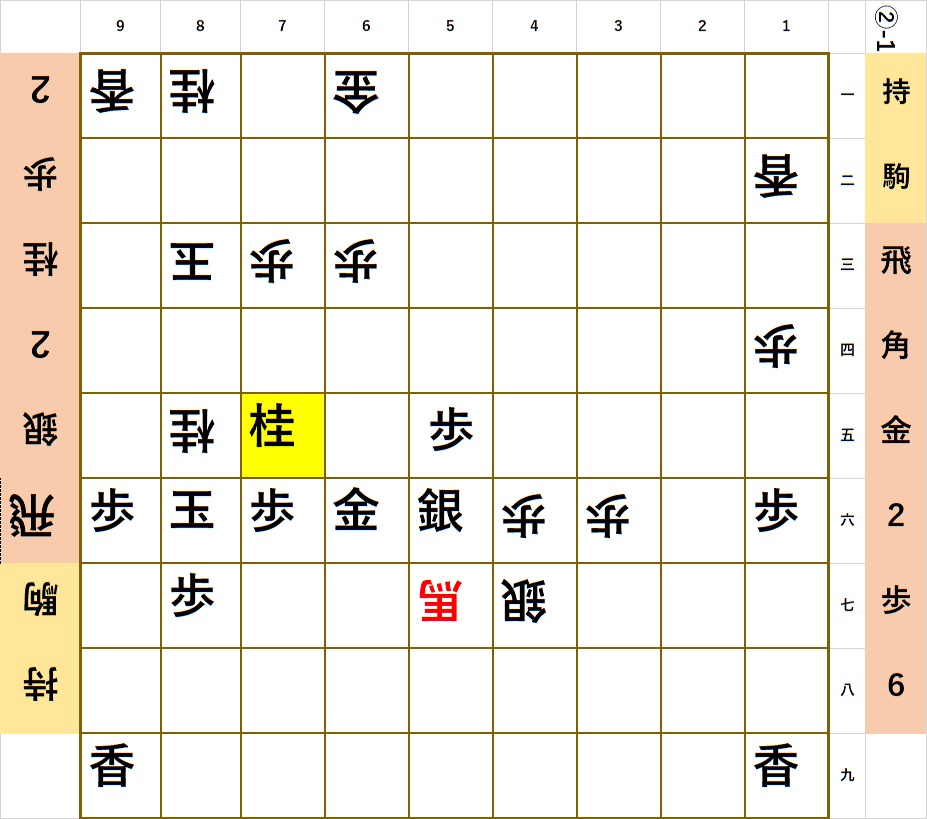

2-1.同玉と取る変化

▲6四歩に対して▽同玉取る変化は、▲5三銀が気持ちの良い手(これが▲6四歩と打った目的)、▲5三銀を打たないと5五玉からの右辺への逃走を阻止できない。

▲5三銀に▽6三玉と逃げるのは▲7三金打ちで詰み。

では、▽6五玉と桂馬を取ってくれれば、下から▲6四金と打って▽7五玉に▲7七香で以下詰みます。

▲5三銀に▽7五玉と逃げたら?。▲7七香以下どこに逃げても詰みます。

▲5三銀に▽7五玉と逃げたら?。▲7七香以下どこに逃げても詰みます。

▲5三銀に▽7四玉と横に逃げたら?。▲6六桂がありそうです。▽6五玉と桂馬を取って前に進むのは、▲7六金打、▽5五玉、▲5六金と進んで詰みです。桂馬を取らずに前に逃げて来たら。▽7五玉は▲7六金打で詰みです。

すると、▽6六桂には▽8三玉と逃げるしかない。さあ、金駒は金1枚だけ。どう寄せる。

▲7五桂、これに対しては、逃げ方が沢山ある。▽9二玉なら、▲8三金、▽9一玉、▲9三香、▽8一玉、▲9二香成、▽7一玉、▲6三桂成らず、▽6一玉、▲7三桂成らずで詰みになります。最後は2枚の桂馬がならずで王手する面白い詰み型になります。他の逃げ方も結局同じように詰みます。結局、▲6四歩に対して同玉と取ってくれたら詰みそうです。

ということは、▲5三銀を打たれたらダメなので、▲6四歩打ちに対しては、逃げる手を考えなければならないようです。

2.2.逃げる変化

▲6四歩に対して、逃げる変化は、下へに逃げる①▽5二玉、②▽6二玉、③▽7二玉と上に逃げる▽7四玉があります。

2.2.1.下に逃げる手で、①▽5二玉は、▲5三銀打ちで、▽5一玉と下に逃げても▲6三桂打ちがあり詰み。③7二玉は、▲6三銀、……意外と捕まらない。

②▽6二玉は、▲5三銀、右辺に逃げられると4三の銀が利いているので詰まないようだ。

▽5一玉は、▲6三桂が打てて詰み。従って▽7一玉、これも意外と捕まらない。結局下に逃げられて詰まない。つまり、▲6四歩は下側に逃げられると詰まない。つまり詰め将棋としての正解ではないことになる。

2.2.2.▲6四歩に対して、▽7四玉と逃げた場合は、▲7三金と下から打つ手がある。これに対して①▽6四玉と歩を取って逃げると、ここで▲5三銀が打てる。▽7五玉には▲7七香、▽6五玉、▲5六金までの詰み。▽6五玉には、▲6六香、▽7五玉、▲7六銀打、▽8六玉、▲8七銀引、▽7五玉、▲7六玉で詰む。

詰む。

2.2.2.▲6四歩に対して、▽7四玉と逃げた場合は、▲7三金と下から打つ手がある。これに対して①▽6四玉と歩を取って逃げると、ここで▲5三銀が打てる。▽7五玉には▲7七香、▽6五玉、▲5六金までの詰み。▽6五玉には、▲6六香、▽7五玉、▲7六銀打、▽8六玉、▲8七銀引、▽7五玉、▲7六玉で詰む。

詰む。

このように見ると▲6四歩は結構うまい手だったようだが、▽6二玉あるいは▽6三玉と下に逃げられると駒不足で詰まないようだ。

3. ▲6四香の変化

▲6四歩の変化と良く似ているけれど、▽6二玉と下に逃げる変化が出来ないメリットがある。ただし、上部に逃げられた時に打つ香車が無くなる。また、▽7二玉と逃げられても詰まない。

4.▲7五桂

4.▲7五桂

結局、本命は▲7五桂ということになりそうだ。実戦では速くこの手に気づけば読みの時間が短縮できる。これに対して、二手目候補手としては、①▽7二玉、②▽5二玉、③▽6二玉、④▽6四玉、⑤▽7四玉で、二枚の桂馬の利きと味方の歩のための制限はあるが、玉の可動範囲は5か所もある。

4.1.下へ逃げる変化

まず、下へ逃げる変化、①は▽7二玉、▲7三銀以下詰み。②▽5二玉は、▲5三銀、▽5一玉、▲6三桂不成以下。いずれも桂馬が大活躍。

③の▽6二玉の変化が大変そうだ。

③の▽6二玉の変化が大変そうだ。

▽6二玉、▲5三銀、▽7一玉、▲7二歩、この歩は取るべきが逃げるべきか、まず、▽△同玉と取ると、▲7三金以下詰む。また、▽8一玉と逃げれば、▲7三桂成らず、▽7二玉、▲8三金、▽7一玉、▲7二香まで詰み。桂馬2枚に上から抑えると包囲網が厚く玉は逃げ切れない。という訳で後は、残りは上に逃げる変化だ。

4.2.上に逃げる変化1…△6四玉

4.2.上に逃げる変化1…△6四玉

④△6四玉と逃げた変化。待望の▲5三銀(3手目)打てる。▲5三銀を打たないと、▽5五玉から左辺への逃亡を阻止できない。▲5三銀には玉方には3通りの逃げ方、a. ▽6五玉、b. ▽7五玉、c. ▽7四玉の3つの逃げがある(▽5五玉は▲5六金で詰み)。

a. ▽6五玉には、▲6四金、▽7五玉、▲7六歩、▽8六玉、▲8七香で9手で詰む。

a. ▽6五玉には、▲6四金、▽7五玉、▲7六歩、▽8六玉、▲8七香で9手で詰む。

b. ▽7五玉には、▲7七香、△8六玉、7六金、または▲7七香に▽6五玉、6六金打ちでともに7手で詰む。

b. ▽7五玉には、▲7七香、△8六玉、7六金、または▲7七香に▽6五玉、6六金打ちでともに7手で詰む。

c. ▽7四玉には、▲6四金、▽7五玉、▲7六歩、▽8六玉、▲8七香で9手で詰む。

4.3.上に逃げる変化2…△7四玉

4.3.上に逃げる変化2…△7四玉

桂馬の王手に対して、⑤△7四玉と逃げた場合。3手目の候補として王手は▲7三金、6三銀、6六桂がある。この中で6三銀は5三の逃げ道が空いており、詰まない。

▲7三金でどうか。玉の逃げ方としては、a. ▽7五玉、b. ▽6五玉、c. ▽6四玉の3つを読まなければならない。

a. ▽7五玉は、▲6六銀、▽6四玉、▲5六桂で7手詰み。また、▲6六銀<に対して▽8六玉と逃げれば、▲8七香で決る。

b. ▽6五玉は、▲6六銀、▽6四玉、▲6三桂成で同じく7手詰み。

c. ▽6四玉は、▲5三銀と打って、▽7五玉には▲7六歩、▽8六玉、▲8七香で詰む。▲7六歩に▽6五玉なら、▽6六香打、▽5五玉、▲5六金まで詰む。

c. ▽6四玉は、▲5三銀と打って、▽7五玉には▲7六歩、▽8六玉、▲8七香で詰む。▲7六歩に▽6五玉なら、▽6六香打、▽5五玉、▲5六金まで詰む。

結局7三金にはどのように逃げても何とか詰むようです。

次に、▲6六桂(3手目)は、どうか。玉の逃げ方としては、a.△7五玉、b. △6五玉、c. △6四玉の3つは、7三金の場合と同じだ。

次に、▲6六桂(3手目)は、どうか。玉の逃げ方としては、a.△7五玉、b. △6五玉、c. △6四玉の3つは、7三金の場合と同じだ。

a. ▽7五玉は、▲7四金、▽6五玉、▲5六銀で7手詰み。▽8六玉は▲8七香で詰み。

b. ▽6五玉は、▲5六金上がる、▽6四玉、▲6三金、▽7五玉、▲7六歩に▽同玉なら、▲7七銀、▽7五玉、▲7六香まで詰み。

▲7六歩に▽8六玉なら▲8七銀、▽8五玉、▲8六香打までの詰み。

c. ▽6四玉は、▲5三銀と打って▽6五玉には、▲7六金打、▽5五玉、▲5六金出の9手詰み。

また、▽7五玉には▲7七香打、▽6五玉、▲5六金出までの詰み。

結局、▲7五桂と打てば解決と言う訳ですが、変化が多くてとても実践では読み切れないですね。桂馬の使い方はなかなか難しい。

【第11回朝日杯将棋オープン戦】

2018年2月17日(土)に朝日オープンの準決勝で、夢の対局・羽生善治竜王vs.藤井聡太五段が行われて、藤井聡太五段が見事大先輩に勝利しました。その後の決勝でも広瀬章人八段を破り、優勝の快挙。その結果、藤井聡太さんは6段に昇段となりました。

図は、上記棋戦の終盤。羽生竜王が7一角と打った所。これは、詰めろにもなってないか。後は、手順の詰みです。

▲5五銀、▽同銀、▲同銀、▽同玉、▲4七玉、ここで後手投了。後はどこに逃げても金打ちの詰み。

角換わり将棋みたいな出だしで、共に7七角、3三角の構え。先行した藤井5段が見事に攻め勝ちました。

【第76期名人戦】

永世7冠を達成した羽生竜王が佐藤天彦名人に挑戦します。棋譜は第一局(2018.4.11)の終了間近。羽生が何も利きの無い空間に▲5一金と打ったところ。羽生マジックで有名な銀打ちを思い出しますね(後ほど図を出したい)。→図-1

図-1

図-1

図-2

図-2

この金捨て、取らないわけにはいきません。▽8二銀と飛車の方を取ってしまうと。▲5二金でゲームセット。従って後手は当然同玉。え~、それで決まるの。これにはとりあえず、▲7一竜。合駒しなければ、5二、4二のどちらに逃げても尻金で詰み。この辺までは初心者でも分かる。ここで佐藤名人は▽6一桂(6一角もありそうだが、角を打っては先手玉の詰めろが消える)。さあ、詰みはあるのか。金を渡したので先手玉には▽3九角からの詰みがある。→図-2

図-3

図-3

図-4

図-4

そこで羽生竜王は、▲1八玉と悠然と王を寄る。でも後手玉は詰んでなかったのだ。次は後手の手番。先手玉に現状で詰みは無いのか。▽3九角とすれば詰めろだが、▲2八金と受けられると後が続かない。しかし、金を使ってしまうと先手玉も詰まなくなる可能性がある。→図-3

図-5

図-5

図-6

図-6

佐藤名人は、ここで▽6二角と竜取りに打つ(→図-4)。でも、ここで攻める手を選んだら詰まされるのか。単純な▲6二金では詰みそうもない。▽6二角に対して、羽生は▲5二歩、これには▽同玉。王が逃げるのは竜で角を取られて、受けが利かない形になりそう。→図-5

ここで羽生の手は▲8一竜。攻めの要と思われた竜を捨てて銀を入手。▽同銀には▲6四桂があった。▽同歩、▲6三銀、▽4一玉、▲5二金で詰みだ。

だから、佐藤名人は△7五馬と桂馬の方を外す。そこで▲7二竜で後手の投了となった。後手玉は▲4一銀からの詰み。かといって、金を打って守っても、すぐには詰まないかも知れないが攻めの手掛かりの7五の馬を取られたら万事休すか。でも、▽7一金と打たれたらどうするのだろうか。

羽生は通算1400勝の歴代2位の記録を達成。でも最後の最後まで気の抜けない大接戦でした。

実はこの将棋、相横歩取り3三角戦法で始まったもの。羽生が8筋の角頭の歩を打たずに▲2六飛車と寄ったので、佐藤名人がすかさず、角交換から▽4四角と打ったところ。従来の研究では先手が好んで選ぶ順では無いようだ。▲2一飛車成、▽8八角成、▲同金、▽同飛車成では、先手が駒得でも寄り形になってしまう。羽生はでも躊躇なく▲2一飛車成と成り込む。では、▽8八角成にはどう対処するのでしょう。以下難解な応対が続きます。

図-7

図-7

必至の研究1

必至の勉強は詰め将棋と違って、初心者のみならず、上級者にとってもなかなか取り組みにくい面がある。正解手の後の詰みまでの手順をしっかり把握しておかないと実践でも使えない。ここでは、主に正解手が打たれた後の検討をして見ることとした。

必至第1問 桂と金のコンビ

まず、この問題は3手必至です。だから、初手▲3五桂で、玉が下がる手は▲3二竜の一間竜で詰みなので、受け方は▽3四玉の一手、そこで▲3六金と桂馬を支えて、必至完了となって、説明は終わり。桂馬で王を引きずり出し、その桂を金で支えるの手筋。

でも、その後本当に詰むの?

左の図では詰めろがかかっていることがパット理解できないと??となってしまう。▲2五銀と歩の頭に打つ手が定石。駒を進めるための捨て駒だね。勿論、▲4五銀でも良い。受け方はこの2つの詰めろを同時に防げないから、これにて必至かな。しかし、玉の下の銀をどかすことで真下に落ちる逃げ道ができる。▽2二銀は▲3二竜で結局、合駒が必要で3三の逃げ道が塞がってしまうので、▽4二銀とする。チョット困るでしょう。

左の図では詰めろがかかっていることがパット理解できないと??となってしまう。▲2五銀と歩の頭に打つ手が定石。駒を進めるための捨て駒だね。勿論、▲4五銀でも良い。受け方はこの2つの詰めろを同時に防げないから、これにて必至かな。しかし、玉の下の銀をどかすことで真下に落ちる逃げ道ができる。▽2二銀は▲3二竜で結局、合駒が必要で3三の逃げ道が塞がってしまうので、▽4二銀とする。チョット困るでしょう。

でも、ここは▲同竜と切ってしまえば解決。この時、銀1枚が手に入るのがミソ。▽同金寄なら、2三銀、2二銀と銀打ちまで。▽同金下がるなら、▲2五銀(4五銀)以下上から詰めることが出来る。ここでは、後ろへの玉の逃走を抑える桂馬を動かさないことがコツだ。

なお、上の図で▲4五銀と打ったのが左図。▽同歩でただなのだが、▲同金と進むと詰み。この歩頭に銀を打つ手は初心者にはなかなか気がつきにくい。上の図なら3手詰みだけど、左の図で出題したら、受け方から始めるので、2手詰め。こう考えれば、詰め将棋の問題も、2手詰め、4手詰め、6手詰めなんていう新しいジャンルの問題を作ることが出来ないでしょうか。

なお、上の図で▲4五銀と打ったのが左図。▽同歩でただなのだが、▲同金と進むと詰み。この歩頭に銀を打つ手は初心者にはなかなか気がつきにくい。上の図なら3手詰みだけど、左の図で出題したら、受け方から始めるので、2手詰め。こう考えれば、詰め将棋の問題も、2手詰め、4手詰め、6手詰めなんていう新しいジャンルの問題を作ることが出来ないでしょうか。

必至の研究1

必至第2問 一間竜

先手が銀を打って必至をかけた場面。飛車の方を取れば▲5一金以下2枚の金をベタベタと打って詰んでしまう。従って、▽同玉と取るが、この後▲2一竜では▽3四玉から逃走されてしまう。

当然、▲4三竜と銀を取って、1間竜の形。しかし、1間竜だからと言って安心はできない。最後までしっかり読み切らねばならない。例えば、▽3四銀と抵抗してくる。ちょうど先ほど奪った銀があるので、▲3二銀と打つ。以下、▽2二玉、▲2三金、▽同銀、▲同銀、▽同玉でまた、1間竜の形になるが、今度は手番が先手なので、▲3二銀、▽1二玉、▲2三金まででようやく詰む。▲4三竜から数えると11手もかかっている。結局左図では、2三の地点で一度清算して、手番を握って一間竜としないと詰まない。だからこの形は金が2枚無いと詰まない。

当然、▲4三竜と銀を取って、1間竜の形。しかし、1間竜だからと言って安心はできない。最後までしっかり読み切らねばならない。例えば、▽3四銀と抵抗してくる。ちょうど先ほど奪った銀があるので、▲3二銀と打つ。以下、▽2二玉、▲2三金、▽同銀、▲同銀、▽同玉でまた、1間竜の形になるが、今度は手番が先手なので、▲3二銀、▽1二玉、▲2三金まででようやく詰む。▲4三竜から数えると11手もかかっている。結局左図では、2三の地点で一度清算して、手番を握って一間竜としないと詰まない。だからこの形は金が2枚無いと詰まない。

もし、4三の駒が銀でなかったらどうなるのでしょうか。銀でないと▲3二銀が打てない。

必至の研究1

必至第3問 二枚馬

これで必至? 2六銀は退路封鎖の手のようだが、どう見てもタダ。

しかしながら、▽2六同銀と取ると、▲1四馬、▽3五玉、▲3六金で見事に詰む。

ここまで、分かれば左の問題は超簡単だ。▲3二馬、▽2四玉、▲2六銀で必至です。最初の図は4手詰の詰め将棋だったということです。

ここまで、分かれば左の問題は超簡単だ。▲3二馬、▽2四玉、▲2六銀で必至です。最初の図は4手詰の詰め将棋だったということです。

必至の研究1

必至第4問

わざわざ2二逃がすようで打ちにくいが、初手▲4一飛車打ちはこれしかないところ。▽2二玉に、▲4三銀成で必至??次に▲3一銀打及び▲3四桂で詰めろにはなっている。

成駒は赤字で示しています。▲4三銀成に▽同金は、▲3四桂と打つ。▽同金には、▲3一銀、▽3二玉、▲4二金打、▽3三玉、▲4三金引まで。2四の角が3三、4二に利いているのを忘れないように。

成駒は赤字で示しています。▲4三銀成に▽同金は、▲3四桂と打つ。▽同金には、▲3一銀、▽3二玉、▲4二金打、▽3三玉、▲4三金引まで。2四の角が3三、4二に利いているのを忘れないように。

▲3四桂に▽3二玉なら、▲2一飛成、▽3三玉、▲2二竜、▽3四玉、▲2五金まで。2六の歩も絶妙の位置にいる。

▽1三歩と逃げ道を作っても、▲3一銀、▽1二玉、▲2二金、▽同金、▲同銀成、▽同玉、▲3一竜、▽同玉、▲3二金と結構手数は長いが詰む。つまり、左の図にて必至となっている。

必至の研究1

必至第5問 香頭の金打ち

先手が馬を▲3一馬と捨てて飛び込んだところ。▽同玉なら、▲1二金と打って挟み撃ちの完成。これは典型的な必至。これは直ぐ分かるので、先手玉に詰みがない限り、後手は玉を逃げるでしょう。▽1二玉では▲2二打で詰むので、▽2三玉です。ここで詰みか必至がない限り、先手の負け。ここからがこの問題の本当のミソだ。

ここでは、▲1四金と打つ手が妙手だ。

ここでは、▲1四金と打つ手が妙手だ。

▽同玉なら、▲1五金、▽2三玉、そこで▲3二竜と金を補充して、▽同金、▲2四金、▽1二玉、▲1三金、▽1一玉、▲1二香までの詰みとなる。なんと▲1四金から数えて11手かかる。

では、▲1四金の▽同香と取ったら。▲1三金、▽2四玉、▲1四金、▽同玉、▲1五香、▽2四玉、▲1三馬までの詰みとなる。香車と馬のコンビが絶妙だ。これも▲1四金から数えて9手もかかっている。

最初の図の▲3一馬、▽同玉、▲1二金は、必至の教科書には必ず出てくる典型例。3手必至なのだけど、実際には10手近い読みが不可欠ということだ。

必至の研究1

必至第6問 二枚角

先手が持ち駒の角を▲7一角と打ったところ。問題として出されたら、ここぐらいしか有効な手はなさそうだ。▽同金には▲同角成で本当に必至となる。8二の地点に数の優位があるので受けが利かない。

では、この図はこのままで詰めろになっているのか。▲9三角成、▽8一玉、▲8二角成で詰み。

▲9三角成を防げば(例えば▽8四銀など)、▲9一角成、▽同玉、▲8二角成で詰む。こちらの筋を防ぐには例えば、▽8一金等があるが、これでは▲9三角成が防げない。だから、事実上は▲7一角と打った時点で必至ということだ。

必至の研究1

必至第7問-吊るし桂

先手が▲1一角と取って下さいと打った局面。▽同玉なら、▲3二桂成で必至となるのか。次の図で成駒は赤字で示しています。

▽2二金打は、▲2一飛成、▽同金、▲2三桂で詰む。▽3一金打でも▲2二金、▽同金、▲2一飛成、▽同金、▲2三桂の吊るし桂で詰む。他に適当な受けないのでこれで必至となる。ということで▲1一角には、この▲3二桂成が見えるので、▽2三玉と逃げるでしょう。

▽2二金打は、▲2一飛成、▽同金、▲2三桂で詰む。▽3一金打でも▲2二金、▽同金、▲2一飛成、▽同金、▲2三桂の吊るし桂で詰む。他に適当な受けないのでこれで必至となる。ということで▲1一角には、この▲3二桂成が見えるので、▽2三玉と逃げるでしょう。

▽2三玉に対しては、▲2一竜と追っていく他なさそう。ここで▽2二歩合とされたら、竜も角も止められてしまう。▲2二同角、▽同金、▲同竜、▽同玉、▲3二金、▽2三玉と逃げられて詰まない。先の合駒が歩でなく金だったら、ピッタリ詰むのですが。でも、▽2二歩合に▲3二桂成と進めば、上下からの挟み打ちで必至がかかる。

▽2三玉に対しては、▲2一竜と追っていく他なさそう。ここで▽2二歩合とされたら、竜も角も止められてしまう。▲2二同角、▽同金、▲同竜、▽同玉、▲3二金、▽2三玉と逃げられて詰まない。先の合駒が歩でなく金だったら、ピッタリ詰むのですが。でも、▽2二歩合に▲3二桂成と進めば、上下からの挟み打ちで必至がかかる。

でも、もう一度よく見てみよう。▲2一飛成に代えて、▽1一同玉の場合と同じに▲3二桂成としてみたらどうか。①▽同玉では▲2一飛成の詰み。②▽3一銀打にも▲2二金、▽同銀、▲同角成で詰む。つまり左図で必至です。ということは上の図に戻って、▽2二歩合にも▲3二桂成を普通に金をもらっておけば、上下からの挟み撃ちでこれでも必至となっている。必至問題ならこちらの方を正解手順としてもらいたいですね。つまり、▲1一角▽2三玉、▲3二桂成で3手必至だ。

必至の研究1

必至第8問 絶妙な飛車打

この問題は、多分必至問題の最高傑作と言えそうだ。内藤國雄九段の「内藤のカンタン必至」の第一問。盤面に駒が4枚しかない。内容は決して簡単ではないかもしれませんが、将棋の美学を感じることが出来る作品集でしょう。

答えは、左図の一手必至。ふんわりと打った飛車、▲2三飛。これで必至がかかっている。①▽2二金と打っても▲2一金、▽3二玉、▲2二金で詰み。②4二金と逃げ道を開けても、▲2一飛成まで。③▽5一銀は、▲3三飛成、▽4二金、▲2二金、▽4一玉、▲3二竜までの詰み。▲2三飛。なんとも見事な飛車打ちでした。

答えは、左図の一手必至。ふんわりと打った飛車、▲2三飛。これで必至がかかっている。①▽2二金と打っても▲2一金、▽3二玉、▲2二金で詰み。②4二金と逃げ道を開けても、▲2一飛成まで。③▽5一銀は、▲3三飛成、▽4二金、▲2二金、▽4一玉、▲3二竜までの詰み。▲2三飛。なんとも見事な飛車打ちでした。

必至の研究1

必至第9問 退路封鎖の捨駒

▲3三銀打と必至をかけた局面。▽同金と取らせることで3三からの退路が塞がり、▲2一飛、▽3二玉、▲4一飛成、▽同玉、▲4二金までの詰みとなる。

3三銀が取れないとすると、▽2一香は、▲同と、▽同玉、▲2二飛で、どちらに玉が逃げても取った香を打って詰みだ。

必至の研究1

必至第10問 腹角

持ち駒の角を▲2一角と打って必至。持ち駒が角ではなく、金か銀だったら1二に打って、2一金までの詰みだったのに。次に▲1二金と打てれば詰みだ。と言って1二に駒を埋めても▲同角成、▽同金、▲2一金までの詰み。

▽2一玉と角を取っても、▲3二金からの詰み。▽2三金と竜を取っても▲1二金で詰み。更に、▽2一金としても、▲1三竜、▽1二金、▲2三桂、▽2一玉、▲3一金打ちまでの詰み。簡単な必至と言えども受けの手が多いので熟知してないと実践では見逃してしまうかも。

必至の研究1

必至第11問 桂馬の成捨

1三にいた桂馬を▲2一桂成としたところ。赤字の桂馬は成桂と見て下さい。詰めろにはなっているが必至かどうか。▽2一同玉と取ると、▲3三桂打、▽1二玉、▲1三歩打、▽同銀、▲2一竜までの詰みとなる。

他の受けはどうか。①▽2三歩なら、▲2二成桂、▽同玉、▲3三銀打、▽1二玉、▲1三歩、▽2一玉、▲2三竜まで。②▽2三金なら、▲2二成桂、▽同玉、▲3三銀、▽1二玉、▲1三歩、▽同金、▲2二竜まで。③▽2三金で、▲2二成桂に対し▽同金なら、▲1三歩、▽同金、▲2一銀までで詰み。結局左図で必至であった訳だ。

必至の研究1

必至第12問 飛車は離して

▲5一飛車と打った局面。何故5一なのか。玉方は▽3二玉とする他なさそうだが。一か所▽3四歩と逃げ道を開ける手はある。これには、▲2一飛成、▽3三玉、▲2三竜、▽4二玉、▲5四桂、これに対し①5一玉は、▲5三竜、▽5二合、▲6二桂成まで。②▽5二玉は、▲6三銀、▽5一玉、▲5二銀成。この▲5四桂からの詰みがチョット読みにくい。現状では何の手掛かりもない場所だから。

▲5一飛車には、▽3二玉と銀を取るのでしょうが、▲5二飛成、▽4二合、▲4三銀、▽2二玉、▲4二飛成までの詰みとなる。▽3二玉と銀を取った時に、▲5二飛成と一間竜で迫れるのがポイントで飛車を打つ位置は遠すぎても近すぎてもうまくいかない。

必至の研究1

必至第13問 銀は成らずに好手

2一にいた銀を▲1二銀成らずと引いたところ。▽同玉なら、▲1三金打、▽同玉、▲2一歩成、▽2三玉、▲2二角成で詰み。1四への道は塞がっている。しかし、1二銀成では、2三玉から逃げられてしまう。図では、2一歩成と2三金の詰みがある。両方防ぐ▽3二金には、

▲2一歩成で解決する。①▽3一金と角を外せば、▲2三金、②1二玉と銀の方を取れば、▲2二金、▽1三玉、▲3二金、▽2三玉、▲2二角成まで詰み。▲2二金のところ手拍子で▲1三金と打ってしまうと、▽2一玉と下がられて1枚足らなくなり「アッ!!」ということになってしまう。

必至の研究1

必至第14問 邪魔駒はどれだ?

これも内藤九段の「内藤のカンタン必至」から、確かに実に簡単な問題ですね??

答えは、▲4三飛成と飛車を一つ左に動かすだけ。①▽同銀。飛車を捨てた目的は桂馬を打つため。▲3三桂、▽3一玉、▲4一角成までの詰み。②▽2三歩と角の方を取れば、▲4一竜の一間竜からの詰み。③3一香は、それでも▲3三桂、▽同香、▲4一竜、▽3一合、▲3二角成まで。④▽3二金打は▲

4一竜で無効。⑤▽3二銀は、▲3三桂、▽3一玉、▲3一桂成、▽同銀、▲同竜まで、つまり左図で必至。どんな受けも利かない。

必至の研究1

必至第15問 打ち歩詰めに詰みあり

この問題は、▲1三銀、▽2三玉、▲2四歩??▲2四歩は打歩詰めの禁じ手。「打ち歩詰めに詰みあり」なんて言いますが、世の中そう甘くはない。

この場合は、▲3三桂成が絶妙手。赤字の桂は成桂の意味です。▽同馬と取らせてから、▲1三銀とすれば、▽2三玉に今度は▲2四歩が打てます。今度は▽同馬と取れるので、下から▲2二馬と迫り、詰みとなります。▽同馬を同金なら▲1三銀、▽2三玉、▲2二馬で歩を打たないでも済みます。それでは、▽2一香と受けてきたらどうしましょう。▲1三銀で詰み。▽1三銀なら、▲2三銀で詰み。▽1三金でも▲2二成桂で詰み。つまり左図で必至ということです。

必至の研究1

必至第16問 タダ捨ての銀

この問題では3四の飛車が非常に良く利いています。馬を取られたら手掛かりを失いそうな局面。4二馬か2一馬ぐらいしか思いつかないか。しかし、どちらも詰めろには程遠い感じだ。

正解は▲1四銀と出る手です。銀でも馬でも好きな方を取れば? ①まず、▽3一飛と馬を取れば、▲1三銀打で詰み。②▽1四飛なら、▲1三銀の捨て駒、②-1▽同飛なら▲2一馬。雪隠詰めだ。②-2同玉なら、▲2一香成、▽1二玉、▲2二馬。1四に動いた飛車が逃げ道を塞いでいる。③銀も馬も取れなければ、受け方は2一と1三の両方からの詰みを一度に防ぐ手段はなく必至となっている。なかなか味のある銀ででした。

必至の研究1

必至第17問

これは、▲1二飛と打ったところ。▽2二角成で簡単に必至がかかりそうだが、▽1一香ぐらいでうまくいかない。▲1二飛は次に▲3五角成の空き王手を狙ったものだが、これにも▽1一香と受ける手がある。

▲3五角成の空き王手に、▽1二香、▲1三桂成、▽同香、▲2五馬までで詰む。今度は桂馬が邪魔駒となっていたわけだ。最後▲2五馬が決め手なので角が成る位置は3五に限定される。

必至の研究1

必至第18問

3二に玉を逃げられと絶望的なので、▲2三角は確かに有望そう。▽同歩なら、▲2二銀、▽3二玉、▲2一馬までの詰み。このままでも▲4一角成の詰みがある。しかし、例えば▽3二銀と受けられたらうまくいくのだろうか。

▽3二銀には、▲2一馬と切ってしまう。これは同銀とは取れない(4一角成までの詰みがある。)ので、▽同玉の一手。ここで▲3三桂と打つ。これを▽同銀なら、▲1二銀、▽3一玉、▲4一香(角)成までの詰み。

▲3三桂に▽3一玉なら、▲4一香成、▽同銀、▲同角成までの詰みがある。最後は桂馬を残して角を成るのが詰みの形だ。▽3二銀を▽3二金と変えても全く同様の詰みだ。

必至の研究1

必至第19問

▲4二飛と打ち込んだところ。▽4二金と取れば、▲同銀成、▽同玉、▲3二金で詰む。ほっておいても▲3二飛成の詰み。全くうまい飛車打ちだ。

受け方は??。①▽3三金と逃げても、▲2三桂、▽同金、▲3二飛車成で詰む。②3三金と打つと、▲2三桂には、今度は▽同金上がるという受けがある。しかし、今度は▲4二銀成、▽同金、▲4一金打ちの詰みがある。④▽2三銀なら、▲3二飛成、▽同銀、▲4二金で詰む。

必至の研究1

必至第20問

これも必至の見本のような素晴らしい手だ。王手をかけずに次に詰ます3四桂。①▽同銀は▲2四桂、▽2一玉、▲2二角成、▽同玉、▲3二金まで。②▽3二金と逃げるのは、▲1三銀成、▽2一玉、▲2二桂成まで。③▽3二金打なら、▲2二桂成、▽同金、▲1三金、▽同金、▲同銀成、▽2一玉、▲2二成銀まで。④▽1三銀打でも、▲2二桂成、▽同銀、▲1三金、▽同銀、▲同銀成、▽2一玉、▲2二成銀まで。手数は長いがどれも自然に指していれば詰む。

必至の研究1

必至第21問

これは、3四にいた金をそっと2四に移動した局面。銀が4枚も守っているのにこれで必至。摩訶不思議な感じの金寄りだ。

①▽3一銀と飛車を取れば、▲1三歩、▽2二玉、▲1二金まで。銀3枚が壁となって玉の逃げ道を塞いでいる。②▽2四銀と金の方を取れば、▲2二金、▽1三玉、▲1一竜まで。今度は2四の銀が逃げ道を塞ぐことに。金も竜も取れないならば、1一と1三の両方の地点を防ぐことはできない。▽2二銀としても、▲1三歩、▽同銀、▲1一金まで。

必至の研究1

必至第22問

図は▲8二角と打ったところ。▽9二玉なら、▲9三香、▽8一玉、▲9一香成までで詰む。しかし、▽8一玉とこちらに逃げたら。この場合は、▲9二歩と打つのが絶妙だ。取れば先の▲9三香が打てる。受ける場所がないので、▽6三銀と逃げ道開ける手には、▲9一角成、▽7二玉、▲8二馬まで、6三の銀が邪魔で上に逃げられずに詰みだ。

必至の研究1

必至第23問

一目筋に見える▲1一角は、金があれば▽3一玉に▲2二金と打って精算してから▲1二歩成で詰むのだけど、この場合▲3一玉と逃げられた後の手段がない。

ここは、単に▲1二歩成とし、▽3一玉に▲5三角と打って必至をかけるのが正解だ。この角は取れないし、次に▲4一と(または銀成)で詰む。これを防ぐには3二の金をどかすしかないが、▲4一と、▽3二玉、▲4二と、▽同金、▲2二金と反対側から打って詰む。

ここは、単に▲1二歩成とし、▽3一玉に▲5三角と打って必至をかけるのが正解だ。この角は取れないし、次に▲4一と(または銀成)で詰む。これを防ぐには3二の金をどかすしかないが、▲4一と、▽3二玉、▲4二と、▽同金、▲2二金と反対側から打って詰む。

必至の研究1

必至第24問

1三の歩の向きに注意されたい。今、4一の銀で3二の金を取ったところ。1三の歩が相手方の駒なら、3二銀成で詰みだったのに。だからわざわざ銀を成らずで迫ったのですが。これでは▽1三玉と逃げられてしまうのでは。

逃がしてなるものかと迫った▲2三銀成らず。①これを▽同玉なら、▲4一角打ちの痛打があり、これは詰むことは一目で分かるだろう。次に▲1四金の詰なのでこれを防ぐには、②▽1五と③2二桂ぐらいだろう。どちらの場合も、▲1四歩、▽同と、▲1二金、▽同銀、▲同銀成、▽2三玉、▲4一角で詰みだ。玉が2三に来た瞬間に4一角の痛打が炸裂する。その前の1四歩も正に1歩千金の歩でした。

逃がしてなるものかと迫った▲2三銀成らず。①これを▽同玉なら、▲4一角打ちの痛打があり、これは詰むことは一目で分かるだろう。次に▲1四金の詰なのでこれを防ぐには、②▽1五と③2二桂ぐらいだろう。どちらの場合も、▲1四歩、▽同と、▲1二金、▽同銀、▲同銀成、▽2三玉、▲4一角で詰みだ。玉が2三に来た瞬間に4一角の痛打が炸裂する。その前の1四歩も正に1歩千金の歩でした。

必至の研究1

必至第25問

これは、王の腹に▲4一角と打ったところ。取れば、▲5三桂打からの詰み。つまり、持ち駒が角の代りに金(飛)だったら詰んでいた訳。また、▽4三金と銀を外しても▲3二金打で詰む。取れば詰みと言うのは必至を考える上の第一歩。また、3二に数の優位が築かれており、放置すれば当然▲3二角成の詰み、しからばと▽3三金(4二金も同じ)打と受けても、今度は、▲3二角成。▽同金で、角が金に代わったので、▲4一金と打って詰みだ。つまり左図で受けは利かない。

必至の研究1

必至第26問

持ち駒の飛車を8四の打った所。持ち駒はもうなし。取れば、馬の利きが通ってきて▲1四銀で詰み。▽9五銀としても▲8三馬まで。他に①8二桂打ちで9四を補強しても▲9四銀、▽同桂、▲8三飛成まで。②▽1二玉と逃げても、▲1四飛、▽1三歩(合)、▲8一銀まで。左図で受けは利かない。

必至の研究1

必至第27問

後手玉は入玉しそうだ。入玉阻止だけなら、3九、4九もありそうだが、▲3九銀は▽1八歩以下うまく逃げられそう。例えば、▲三八銀打、▽1六玉、▲1八香、▽1七歩、▲同香、▽2四玉。この時▲2六歩は打ち歩詰めの反則、4九銀も同様。つまり打ち歩詰めの打開策も考えなければならなかったのだ。

正解は▲4七銀。次に1六銀なので、▽1八歩、▲3八銀打、▽1六玉、▲1八香、▽1七歩、▲同香、▽2五玉。上手く追いつめているようだが、ここで▲2五歩は絶対にやってはいけない打ち歩詰めの反則。この時、▲2六銀と捨てることが出来るのが▲4七銀の効果。▲4七銀が3六の歩を守っている。▲2六銀以下は、▽同玉、▲2七歩、▽2五玉、▲3七桂までの詰みとなる。3七の銀を捨てて桂馬に代える所に絶妙な味がある。

必至の研究1

必至第28問

玉は8三からの逃走経路が見える。▲8三銀は退路封鎖としてはうまい手だ。放っておけば▲9一角成からの詰めろ。①7四歩と桂馬を外しても、▲9一角成からの詰めろは外れない。②▽6三銀を歩を取っても同じく▲9一角成からの詰めろは外れない。6三の銀が逃げ道を邪魔している。ということで当然③▽8三銀と取ってくる。これに対しては、▲7三角成で必至となる。

図で▽7一金(または銀)と受けても、▲8二銀、▽9二玉、▲9一銀成まで。前の図に戻って、▲7三角成に代えて、▲9一角成と行ってしまうと、▽同玉、▲8二銀、▽9二玉となった時、銀を捨ててしまったので、8一銀と打てない。また、ここで1三の歩が1四ならば▲9三香と打って詰めることが出来るのだが。将棋は持駒や駒の配置が、がほんの少し代わっただけで全く違った手順になるので最後までしっかり読めないと大失敗となる。

図で▽7一金(または銀)と受けても、▲8二銀、▽9二玉、▲9一銀成まで。前の図に戻って、▲7三角成に代えて、▲9一角成と行ってしまうと、▽同玉、▲8二銀、▽9二玉となった時、銀を捨ててしまったので、8一銀と打てない。また、ここで1三の歩が1四ならば▲9三香と打って詰めることが出来るのだが。将棋は持駒や駒の配置が、がほんの少し代わっただけで全く違った手順になるので最後までしっかり読めないと大失敗となる。

必至の研究1

必至第29問

3枚の金銀で包囲網が出来ているが、なかなか決め手が見つからない。ここでは、▲2三銀と打つのがうまい手でこれで必至となっている。これは▽同香と取るしかないのか。例えば、①1四香(金、飛でも同じ)なら、▲3四銀成、▽1三玉、▲2三金以下。②▽1七飛なら、▲3五銀成、▽1三銀、▲2四金でつ詰み。結局、同香以外は全部詰みだ。

▽同香には、▲3四金が上手い手。▽同玉なら、▲3五金で詰み。しかし、これは2三銀がなくても同じ。問題は王が逃げた時。でも、▽1三玉は▲2三金、▽1四玉、▲1五香まで。▽1四玉は、▲2三銀、▽1三玉、▲1四香でいずれも詰む。つまり、▲2三銀の捨て駒は、香を質駒として入手するためのものだったのだ。

▽同香には、▲3四金が上手い手。▽同玉なら、▲3五金で詰み。しかし、これは2三銀がなくても同じ。問題は王が逃げた時。でも、▽1三玉は▲2三金、▽1四玉、▲1五香まで。▽1四玉は、▲2三銀、▽1三玉、▲1四香でいずれも詰む。つまり、▲2三銀の捨て駒は、香を質駒として入手するためのものだったのだ。

必至の研究1

必至第30問

この問題は、1一の飛を生かすためには、▲1三香不成と行くしかないだろう。▽同桂なら、▲3一飛成、▽同玉、▲3二金打で詰み。かといって次の▲1二飛成を受ける手段が見当たらない。①▲1三香成らずに、▽4一金なら、▲1二香成、▽3一玉、▲2一飛成まで。

必至の研究1

必至第31問

▲2四角と歩の頭に打った所。タダだが、▽同歩、▲同飛成で詰みだ。でもこれが取れなければ▲1二飛成と▲1五金の2つの詰路を防ぐ手段がない。

必至の研究1

必至第32問

▲6三香と打った局面。わざわざ短く使ったのは将来6四桂を期待しているため。次は▲6四桂の詰めろだ。7一に金駒を打つのは、▲6四桂、▽8一玉、▲7一飛成、▽同玉、▲7二金(銀)で詰む。7一に打つのは角が最強(使われにくい)ですが、▽7一角、▲6四桂、▽8一玉、▲7一飛成、▽同玉、▲5三角、▽8一玉、▲7二桂成、▽同玉、▲6二香成、▽8一玉、▲7一成香までで詰む。

必至の研究1

必至第33問

先手が3一の銀を引いて▲2二銀としたところ。詰めろがかかっているから何か受けないといけない。①▽同玉は、▲3一歩成、▽2三玉、▲3二飛成までの詰み。②同馬は、▲4三飛成、▽3三馬、▲1三金まで。この銀が取れないとすると、③▽2四銀、▲1三金、▽同銀、▲同香成までの詰み。結局この図で必至となっている。

必至の研究1

必至第34問

この図で1五桂は2二玉と逃げられてします。ここでは▲3三銀が絶好打で、簡単に必至となる。▽同金なら▲2一飛成り以下。1五桂を防いでも3二飛成まで。

必至の研究1

必至第35問

▲3二飛成とすると詰めろだが、その瞬間に▽1三桂と銀を取られて、打ち歩詰めになってしまう。しかし、▲3二飛不成とすと、▽1三桂、▲1二歩、▽2一玉、▲3一桂成で詰む。打ち歩詰め打開のための不成は詰め将棋の問題でも時々あるが必至の場合も同じだ。ところで▲3二飛成、▽1三桂、▲3一桂成とした場面は必至となるのだろうか。▽1二銀と受けられると凌がれてしまいます。打ち歩詰め回避の飛車不成でした。

必至の研究1

必至第36問

退路封鎖に▲6四銀と打った所。▽同とには▲7三角成、▽同玉、▲8三飛成で詰む。この銀を取れないなら次の▲8二角成を防ぐ手段がない。例えば、①▽7一銀と打ってみよう。▲8二角成、▽同銀なら▲8二香成で詰み。▲8二角成に▽6一玉でも、▲7一飛成で詰み。

必至の研究1

必至第37問

▲8二金、▽同玉、▲7二飛成の筋は▽9三玉と脱出される。この時8四の地点が塞がっていれば、王を仕留めることが出来る。▲8四桂が絶妙。①同歩なら9三飛成まで。②同竜なら、▲8二金、▽同玉、▲7二飛成、▽9三玉、▲9二竜まで。③7三角なら▲9二桂成まで。受けはない。

必至の研究1

必至第38問

▲2九飛みたいな手では▽3二銀ぐらいで受かってします。

何と正解は▲2四飛と歩頭に打つ飛車。しかし、▽同歩と取る手には、▲2三飛、▽1二玉、▲3三飛車の空き王手で詰み。では、▽3二銀と2三の地点を防げば▲1四飛、▽同玉、▲1五歩、▽同玉、▲1六飛車までで詰み。意表を突く飛車打ちでした。

必至の研究1

必至第39問

▲3三銀と打込んだところ。一目1四からの逃走路が気になるが、▽1四玉には▲2四銀成で間に合って詰み。では、▽同桂と取られたら。▲1三飛だと、▽3二玉と逃げられて、駒が足りない。

▲4一馬と一つ寄る手が正解。1四香まで利きが通っているので、▽3二合とするが、▲1三飛、▽2二玉、▲1二飛成までの詰みとなる。

必至の研究1

必至第40問

この局面で玉が4一、5二と逃走されては大変。退路封鎖なら▲5二銀だろうが、後が続かない。ここでは、あえて▲4二銀と捨てて、▽同金に▲2三馬と行く筋を発見できれば解決する。一種の退路封鎖だ。こうすれば、4一玉とは逃げられないので、▽3一玉、▲2二とで詰む。

4二銀を取らない手は無いのか。次に▲3三馬、▽2一玉、▲1一歩成の詰があるので、①2一桂では、▲2三とでだめ。②▽4一桂なら、▲3一銀成、▽同玉、▲2二金だ。この2つは打った駒、桂が邪魔になる。③▽2二金なら、▲同と、、▽同玉、▲2三金、▽2一玉、▲1一歩成、▽同玉、▲1一歩成、▽同玉、▲3三馬、▽2一玉、▲2二馬で詰み。④▽2二金打なら、▲3一銀成、▽同玉、▲2二と、▽同玉と裸玉にしてで金2枚で詰む。

必至の研究1

必至第41問

次の一手は、多分すぐに分かるでしょう。▲3四歩とポンと叩く。これは角で取っても金で取っても、▲1二飛車成で詰む。▽同玉でも、もう一歩あるので、▲3五歩、▽2三玉、▲1二飛成で詰む。

でも、▽3二金打などとしても▲同不成、▽同金に、今度は取った金を▲3四金と打てば、初めに示した手順で詰む。3四に打つ駒は歩でなくても良かったのだ。では、▲3四歩に①▽1四歩としたら。▲3三歩成、▽1三玉、▲2二竜まで。②▲3四歩に▽3二金と引いてきたら、▲1二飛成、▽同玉、▲3二竜、▽1三玉、▲2三金、▽1四玉、▲1二竜まで。2六の歩がいいところにいる。この最後の変化はつい読み飛ばしてしまう可能性がありそう。2六の歩がなければ大変なことだった。

必至の研究1

必至第42問

左図は、現状では打ち歩詰め。次に手は必至問題の基本中の基本。▲3一馬と馬の位置を変えれば必至だ。1三の地点に1数の優位を築いている。例えは、▽2一桂としても▲1三歩で解決。そのままでも1三銀成で打ち歩詰めは解消されている。

必至の研究1

必至第43問

先手が▲1一角と打った所。一目いい手だ。①2二角成の詰めろ。②▽同玉は、▲2二歩成まで。③▽1三玉も▲2二角成まで。▽2三玉も同じ。③▽1三角は▲2二歩成まで。▽1三銀も同様。④▽2一香、今度▲2二歩成では▽1三玉と逃げられる。ここは▲2二角成、▽同香、▲同歩成、▽1三玉、▲1四香までの詰み。先に2二角成とし香車を入手するのが好手。つまり左図にて必至という訳です。

必至の研究1

必至第44問

先手が、1四歩と伸ばすのは詰めろになっていない。そこで、▲2一飛車と打込んだところ。▲1一飛成、▽同玉、▲2一角成となれば詰み。①▽同金と取れば▲2一角成と金が入手でき、▽2三玉、▲1四金、▽3三玉、▲3二馬となり詰む。②では、▽1三玉と早逃げすれば、▲1一飛成、▽2四玉、▲1四竜、▽3三玉に▲4三金と打って詰みだ。

必至の研究1

必至第45問

3三銀はいかにも好手だ。2二飛成の両王手の筋と2四銀打の2つの詰めろを同時に防ぐことは難しい。①まず、▽3三同桂と取ると、▲2二飛成、▽同玉、▲2三銀打から詰む。②▽4一金と角を取っても、▲2二飛成で詰むし、③▽3五歩と逃げ道を開けても、▲4二飛成(空き王手、好手)、▽4一金、▲2五銀打、▽3四玉、▲4四竜までの詰み。結局左図で必至となっている。

必至の研究1

必至第46問

先手が3一の竜を▲2二に動かした局面。▽同銀なら▲2四金の詰みだ。2三香等竜を遮断しようとしても▲2五金、▽同香、▲同竜で詰む。

必至の研究1

必至第47問

3三銀と打って必至をかけた局面。2二に数の優位があるので▽同桂取る以外にない。そこで、▲2二銀打、▽3二玉、▲4一角まで。桂が動いた後に角が打てる。

必至の研究1

必至第48問

初手が少し悩ましいが、▲2四金と銀と竜の利きに打つのが正解。▽同銀は▲2三金からの詰み。また、▽同竜も▲3二金、▽2三玉、▲3三金の両王手が炸裂して詰み(退路封鎖の金捨でした)。

金を取らない受けとしては3二銀、4二飛の受けも考えられる。例えば、▽4二飛、▲3三歩成、▽同桂、▲2三銀、▲3一玉、▲3二金打、▽同飛、▲同角成までの詰み。

必至の研究1

必至第49問

易しい問題です。駒は4枚しか配置されていません。

▲3一銀は詰め将棋の手筋です。▽同玉は▲3二金まで。▽3三玉なら▲3四金、▽1一玉なら▲2二金で詰みです。しかし、▽1三玉と上がられると、▲2五角成等の上からだけの詰ろは簡単に防がれてしまいます。

正解は少し重たい感じの平凡な▲3二金です。▽1三玉に、▲2五角成とすれば、次の1四と2二の銀打の両方を一度の防ぐことは不可能になり必至となります。

必至の研究1

必至第50問

2筋の竜が良く利いています。▲2三歩(香でも同じ)と打つのは▽同竜なら▲1一金で詰むのに、▽同玉と上がられる手が続きません。では▲2四香は、▽2二歩と受けても▲同馬で詰みますが、今度は▽同竜と取られてしまう。

しかし、▽同竜の後再度▲2三歩。これで必至だ。▽同玉は▲2二金があるし、▽同竜は▲1一金の詰み。2二の地点には数の優位があるので受けは利かない。

必至の研究1

必至第51問

寄せの基本は玉の周りの攻め駒を増やすこと。必至の場合もこのことは当てはまる。ここは▲3三角と打つ一手だ。この角は▽同金なら▲2二金。▽1三香とと金を外しても▲1一金で詰む。▽2二歩と受けても、▲同角成▽同金▲3一金までの詰みとなる。▽3二金は2二と3一を守っているので動くことはできない。

必至の研究1

必至第52問

寄せの基本は玉の周りの攻め駒を増やすこと。ここでも正解は攻め駒を▲3三桂成だ。▽同歩は▲3二金以下。▽4一金と飛車を取っても▲2二金まで。

竜も成桂も取れないとすると、①▽2二金打と受けても▲1一金、▽同玉、▲3一竜以下詰みとなる。ここでは▲1一金が絶好打。慌てて▲3一竜と切ってしまうと▽同玉、▲4二金、▽2一玉、▲3一金、▽1一玉で足らなくなる。②では、▽2二銀と受けたら、▲3二成桂、▽1一玉、▲3一竜、▽同銀、▲2一金打までの詰みとなる。

必至の研究1

必至第53問

桂の打ち場所を問われているが、正解は▲3六桂打。この桂馬は敵陣というより自陣に近いところに打つので大変気がつきにくく地味な手なのだが意外と厳しい手となることが多いようだ。この手は次に、▲4四桂、▽同銀、▲4二飛車成までの詰みを狙っているのだが、この位置で2四の地点を抑えている効果も大きい。

左の図で、①▽2五飛車と桂を取れば、先の▲4四桂、▽同銀、▲4二飛成が決まる。②▽2四歩と逃げ道を開けて来れば、▲3三桂成、▽同玉、▲4二飛成、▽2三玉、▲2二飛成、▽1四玉、▲2四竜までの詰みとなる。最初に打った▲3六桂が大活躍する。③▽4二銀打は、▲3三桂成、▽同銀、▲4四桂で最初の手順に戻り詰み。④▽3一金打は、▲3三桂成、▽同玉に▲2二銀打がうまい手で、▽同金、▲4二飛成まで。⑤▲3三桂成に▽同桂ならば、▲2一銀、▽同金、▲4二飛成までとなる。▽▲

必至の研究1

必至第54問

まずは、5四の竜がいなければ3四馬の一手詰であることが分かる。そこでこの利きを遮断するように▲4四桂と打ってみる。これを▽同竜と取ったらどうなるのか、更に続けて▲4二銀と捨てる。▽同竜なら、▲3四馬で詰む。従って、▽同金、ここで▲2二角成とすれば詰む。チョット詰みの形が見えにくい。

では、この桂を取らないとしたら、①▽3一金と角を取っても、▲3四馬まで。では、▲3四馬を防ぐために②▽2四金と打ってきたら、▲3二桂成と金を入手して、▽同玉、▲4二角成、▽2三玉、▲1三金まで詰み。他の受けも▲3二桂成から詰むようだ。

▲4四桂で1手必至なのだが、▽同竜、▲4二銀、▽同金、▲3二角成の詰みの形はなかなか想定しにくい。

必至の研究1

必至第55問

挟撃体制はできているが、4五の角の利きが良く、手掛かりが掴みにくい形だ。ここで打ったのが▲2三桂です。一見タダだが、▽同玉には▲1三竜。これに▽3二玉と下に落ちれば▲2四桂まで。また、▽3四玉なら、▲2四竜で詰む。また、▽同角は▲2四桂までだ。つまり、この桂は取れないので攻め駒を一つ増やすことに成功したわけだ。勿論▲3一桂成からの詰ろにもなっている。

では、①▽2二金と受けてきた。2三からの逃走を目論んでいる。これには▲2二竜と切ってしまい、▽同玉なら▲1三金打、▽3二玉、▲4二銀成で詰み。▲2二竜に▽同歩なら▲4二銀成、▽2三玉、▲2四金で詰む。

また、②▽2二金打なら、先に▲3一桂成とすれば、▽2三玉には▲2四金と打てる。

③▽1四として香を取ったら、▲1二竜とすれば良い。以下は合駒しても▲3一桂成から▲4二銀成で詰む。

必至の研究1

必至第56問

持駒が飛車と金。3三金では4一玉とでも寄られたら必至はかからない。▲5二飛は角の利きがあるので飛車を打つならここしかないところ。

①▽4二金(銀)、▲2二と、まずは▽同玉と取って見よう。▲4二飛成、▽3二合、▲3三金、▽2一玉、▲3二竜までの詰み。合駒は何でもよく駒余りの詰みだ。

②では▲2二とに対して、▽4一玉と逃げる変化は。この時、最初の合駒が銀か角の斜めに利く駒でなければ▲5一金で詰み。銀角なら▲5一金に、▽同銀、▲3二飛成で詰む。この最後の部分は詰め将棋の必修手筋かも。

必至の研究1

必至第57問

1四からの脱出があるので、▲2三銀と打った所。①▽2五歩と更に脱出路を開拓すれば、▲1二竜、▽2四玉、▲3四銀成まで。②▽1一銀と打つ手がある。これには、▲2二金と寄って必至になる。③▽同銀には▲1二竜まで。③▽2五歩には、▲1一竜、▽2四玉、▲3四銀成まで。

▲2二金と寄ったところ。

▲2二金と寄ったところ。

必至の研究1

必至第58問

▲1三歩とは打てない。典型的な打ち歩詰め打開の問題。▲2三歩と打って▽同飛成▲2二桂成▽同竜▲1三歩▽同竜

▲同銀成では詰みと考えたいが、実は▲2三歩を▽同飛不成と取る手がある。打ち歩詰誘導の手筋だ。

ここは先に▲2二桂成と歩を入手し、▽同飛不成には、▲2三歩と飛車の頭に叩く。▽同飛▲1三歩▽同飛▲2二桂成まで詰めることが出来る。▲2三歩に▽2一金などとしても▲2二桂成▽同金に、今度は▲1三飛と打てるので、▽同金▲同銀成までの詰みとなる。言われてみてば全くごもっともな正に「コロンブスの卵」といった手筋ですね。

必至の研究1

必至第59問

初手は、▲3二飛成。対して▽1三玉。これで金1枚で必至になるのか。

ここは単にじっと竜を引く手が正解。これで、下からの1二金と上からの2四金を同時に防げないので必至となる。

必至の研究1

必至第60問

ここでは穴熊特有の弱点を突いた華麗な攻め筋がある。

▲2二銀▽同角▲2四桂が左図。次に1二竜と1二桂成があるので▽2三桂と竜を取る。以下は、▲1二桂成、▽同玉に▲2四桂と再度桂馬で王手が出来る。▽1一玉、▲1二香で見事に雪隠詰め。

必至の研究1

必至第61問

これは必至問題でなくてもどう攻めを続けるが大変難しい。例えば▲9二銀打なら▽同香▲同銀成らず▽同玉▲9三銀では▽8三銀でとどかない。

ここでの手筋は▲7七銀とタダの所に放り込む手だ。一見無謀のようだが、①▽同金には▲8二馬、②▽同玉には▲6二銀(▽同金は▲8二馬で詰み)▽8三玉、▲7二馬、▽同玉、▲7三金打、▽8一玉▲8二銀成までの詰みがある。従って▲7三銀をとることはできないわけだ。しかもこのままでも次に8四銀右成からの詰みと7二馬からの詰みがある。

銀が取れ無くても、▽7一金と馬の方を取られてしまったら。▲8四銀左成る▽9二玉▲8三銀打▽8一玉に、ちょうど8四で取った歩があり、▲8二歩▽同金▲同銀成(どちらの銀でも可)までの詰みとなる。最初の図に戻って、▽7五歩と逃げ道を作ろうとしても▲8四銀右成で詰むし、▽9三香としても▲7二馬からの詰みがある。つまり、7三銀で必至となっているわけです。

必至の研究1

必至第62問

この図は、2四の地点に歩を打つのか、銀を打つのか2者択一の問題だ。A.▲2四歩は次に2一銀と1三銀の2一銀の2通りの詰を狙っている。しかし、▽2一桂と打たれると両方を同時に阻止されてしまう。B.▲2四銀は1三の地点に数の優位を築いている。▽2一桂と受けても今度は▲1三歩が打ち歩詰めにならないので、▽同桂▲同銀成りで詰ますことが出来る。狭い場所なので他に適当な受けもなく、これにて必至となる。

必至の研究1

必至第63問

ここは、▲1三銀、▽同玉、▲1一飛打が非常にうまい手順だ。▲1三銀を取らずに▽3一玉なら▲2一飛で詰んでします。

ここは次に2三角成の両王手が見える。両王手を防ぐ▽2四歩にも▲2一角成▽2三玉▲1二飛成で詰む。

必至の研究1

必至第64問

銀ばかりの図式。出題者の美学があるのか。手筋としては▲2六銀とすれば、次に2三と1五の銀打ちを見せて必至と行きたいとこだが、両方を同時に防ぐ▽2三桂の絶妙な受けがある。

正解は▲3四銀と銀を一つ前に進める。一見趣旨は▲2六銀の場合と同じで次に2三と1五の銀打ちを見せているが、▽2三桂の時に▲3六銀と歩を守るのが絶妙手。次は何が何でも2三の桂をもらうという手だ。▽3一桂と紐をつけても取った桂を▲2六桂と打って詰み。

必至の研究1

必至第65問

3四金と寄って詰めろと迫っても3六桂と飛車の利きを通されれば持ち駒無しでは必至はかからない。

ここは▲1二金と捨てて、▽同玉(取るしかない)に▲3三金と寄るのがうまい手順。左図では次の2二桂成の両王手を防ぐ手段がない。①▽1三銀と打っても▲2二桂成で香の利きで詰む。

必至の研究1

必至第66問

持駒の歩は9二は打てない。打ち歩詰打開の問題だ。まず▲8二金と捨ててみる。▽同玉なら、▲7二角成、▽9二玉、8一馬で詰む。しかし、▲8二金には▽同銀と取って来る。また打ち歩詰の局面だが、▲9三歩と控えて打つのがうまい。狭い場所で受けは無いので▽同銀、そこで待望の▲9二歩が打てる。▽8二玉、▲7二とまでの詰みだ。▽▲

必至の研究1

必至第67問

▲3三金、▽同桂、▲3一金はいわば手筋だろう。

これで必至だ。①▽2一金は▲3二竜、▽同金、▲2一金まで、②▽2一銀は▲3二金、▽同銀、▲2一金打、▽同玉、▲3一金、▽2二玉、▲3二竜まで。

これで必至だ。①▽2一金は▲3二竜、▽同金、▲2一金まで、②▽2一銀は▲3二金、▽同銀、▲2一金打、▽同玉、▲3一金、▽2二玉、▲3二竜まで。

必至の研究1

必至第68問

3手必至だが難しくない。

▲2一竜、▽1三玉、▲3三銀までの3手必至。▲2二竜と▲2五桂の2通りの詰めろ。▽1五歩と伸ばしても、▲2二竜、▽1四玉、▲2三竜で詰み。脱出できない。

▲2一竜、▽1三玉、▲3三銀までの3手必至。▲2二竜と▲2五桂の2通りの詰めろ。▽1五歩と伸ばしても、▲2二竜、▽1四玉、▲2三竜で詰み。脱出できない。

必至の研究1

必至第69問

これも簡単な3手必至。初手は▲1二銀とする。①▽同玉は▲2四桂、▽2一玉、▲3二とまでの詰み。初手▲1二銀に▽3一玉と逃げるのは▲4二金まで、従って③▲1二銀は▽同香と取る。そこで▲2三桂として必至となる。

▽同歩と桂を取れば、▲2二金まで。▽3三銀とと金を外しても3一と1一の両方の金打ちを防ぐことは出来ないので左図で必至だ。

▽同歩と桂を取れば、▲2二金まで。▽3三銀とと金を外しても3一と1一の両方の金打ちを防ぐことは出来ないので左図で必至だ。

必至の研究1

必至第70問

初手は▲1三銀、これを▽同玉なら▲1四金、▽2二玉、▲2三金、▽1一玉、▲1二飛の詰み。最後は飛車を歩のように使って詰み。飛車を持っていることを忘れないように。だから、王方は同桂と取る。

そこで▲2一飛車とタダの所に打って必至だ。①▽同玉は▲2三飛成で詰み。②▽2四歩と上段の飛車を取れば、▲1一金まで。③▽2五桂は▲2三飛成まで。④▽2二銀は▲1一金、▽同銀、▲2三飛車成(どちらの飛も可)で詰み。⑤▽1一桂は、▲2三飛行成、▽同桂、▲1一金までの詰みとなる。

そこで▲2一飛車とタダの所に打って必至だ。①▽同玉は▲2三飛成で詰み。②▽2四歩と上段の飛車を取れば、▲1一金まで。③▽2五桂は▲2三飛成まで。④▽2二銀は▲1一金、▽同銀、▲2三飛車成(どちらの飛も可)で詰み。⑤▽1一桂は、▲2三飛行成、▽同桂、▲1一金までの詰みとなる。

必至の研究1

必至第71問

左図は4三の銀を▲3二銀成となり捨てたところ、これを▽同玉と取ると▲3三金から詰むので、▽2三玉と逃げる。ここで▲3三馬と王手してしまうと、▽1四玉と端に逃げ込まれ、2一の香が利いて来るので受け方の方が数で優位になり詰まなくなる。ここは王手を我慢して1五角成とするのが好手。これで必至となる。

①▽3二玉と成銀を取って下に逃げる手には▲3三金と上から押さえ、▽3一玉に、▲3二歩(1五で取った)が打てる。▽4一玉、▲4二金までの詰みだ。②▽2二銀打ちなら▲3三金まで、適切な受けは無くこれで必至だ。

①▽3二玉と成銀を取って下に逃げる手には▲3三金と上から押さえ、▽3一玉に、▲3二歩(1五で取った)が打てる。▽4一玉、▲4二金までの詰みだ。②▽2二銀打ちなら▲3三金まで、適切な受けは無くこれで必至だ。

必至の研究1

必至第72問

ここは単に▲2三歩と打てば必至となる。▽同歩では▲2二金で詰み。

▽1一銀等と2二を守っても、▲2二歩成、▽同銀に、▲2二とと銀と取り、▽同玉、▲2三銀、▽3一玉、▲3二金までの詰みとなる。

▽1一銀等と2二を守っても、▲2二歩成、▽同銀に、▲2二とと銀と取り、▽同玉、▲2三銀、▽3一玉、▲3二金までの詰みとなる。

必至の研究1

必至第73問

1~3筋を歩で押さえているので何か手がありそう。2六角成とされると大変だ。初手は▲1四金、▽同玉には▲1五金、▽同飛、▲同歩、▽2四玉、▲2五飛で詰む。当然▽同歩だが、今度は空いた1三に▲1三金と連続で捨て駒。しかし、この金は実は取れない。▽同桂なら、▲3三銀で詰みだ。また、2三馬からの詰めろもかかっている。これを▽3三金と防げば、▲1四金、▽同玉、▲1五銀、▽同飛、▲同歩、▽2四玉、▲2五飛までの詰み。

従って、王方は▽2六角成、これには▲2三馬、▽2五玉、▲1四馬までピッタリ馬が間に合って詰む。▲1四馬はイチローのフライングキャッチといった華麗な技だと思うのですが。

従って、王方は▽2六角成、これには▲2三馬、▽2五玉、▲1四馬までピッタリ馬が間に合って詰む。▲1四馬はイチローのフライングキャッチといった華麗な技だと思うのですが。

必至の研究1

必至第74問

ヒントは3手必至。一見筋のような2三銀は同桂で無効。1一の駒は香ではなく桂馬だ。▲1三銀、▽同金、▲3一角と進めるのが正解手順。

これで必至だ。①▽3一玉とは取れない。取れば▲2二銀。②▽3四歩と桂馬を外しても、▲2二銀、▽1二玉。▲1三銀成。▽2一玉。▲2二成銀までの詰み。③▽2三金としても、▲2二銀、▽1二玉、▲1三銀成(好手)、▽同金、▲2二角成まで。ここでの1三銀成がチョット気がつきにくいいい手だ。

これで必至だ。①▽3一玉とは取れない。取れば▲2二銀。②▽3四歩と桂馬を外しても、▲2二銀、▽1二玉。▲1三銀成。▽2一玉。▲2二成銀までの詰み。③▽2三金としても、▲2二銀、▽1二玉、▲1三銀成(好手)、▽同金、▲2二角成まで。ここでの1三銀成がチョット気がつきにくいいい手だ。

必至の研究1

必至第75問

正解は▲2四銀成、次に▲1三銀成りの両王手がある。▽同とには、▲3三銀不成、▽2三玉、▲▽2二飛成、▲1四玉、▽2四竜までの詰み。▲2四銀成はと金を手順に取るための準備でもあったのだ。

正解は▲2四銀成、次に▲1三銀成りの両王手がある。▽同とには、▲3三銀不成、▽2三玉、▲▽2二飛成、▲1四玉、▽2四竜までの詰み。▲2四銀成はと金を手順に取るための準備でもあったのだ。

必至の研究1

必至第76問

この玉は、角で王手をかけることが出来れば、2二金で詰む形だ。だから、▲4五角と打つ手が正解となる。

▲4五角に対して、①▽3四歩は、▲同角、▽同竜、▲2二金で詰む。②▽1四歩なら、▲2三金打ち、▽同竜、▲同金まで。③▽1四馬は、▲3三金、▽3四歩、▲同角、▽同竜、▲2二金まで。④▽2三金は、▲同金、▽同竜、▲2二金打ちまで。結局左図で必至だ。

▲4五角に対して、①▽3四歩は、▲同角、▽同竜、▲2二金で詰む。②▽1四歩なら、▲2三金打ち、▽同竜、▲同金まで。③▽1四馬は、▲3三金、▽3四歩、▲同角、▽同竜、▲2二金まで。④▽2三金は、▲同金、▽同竜、▲2二金打ちまで。結局左図で必至だ。

必至の研究1

必至第77問

この問題の答えは持ち駒の桂馬の打ち場所。左右対称中央に手ありで、桂の打ち場は、3三か3四かだ。どちらを選ぶかが運命の分かれ道。

正解は▲3三桂。次の2一と4一への2つの桂成という単純な狙いが受からなくて必至。▲3四桂だと、▽3三銀で受かってしまう。これも左右対称中央に手ありだ。もし、銀や角といった斜めに利く駒がなければ、▲3四桂でも必至だったのか。

正解は▲3三桂。次の2一と4一への2つの桂成という単純な狙いが受からなくて必至。▲3四桂だと、▽3三銀で受かってしまう。これも左右対称中央に手ありだ。もし、銀や角といった斜めに利く駒がなければ、▲3四桂でも必至だったのか。

必至の研究1

必至第78問

この局面では、▲8八歩が絶好の好打。7二銀では▽8八玉と逃げられてします。この逃げられたら困るところに先に打つのだから少し気がつきにくい。では、▽同玉と取れば、▲7二馬、▽9三玉、▲9四銀で角の長打力がいかんなく発揮される。▽同飛なら▲7二銀、攻め方の駒の数が上回っている。

必至の研究1

必至第79問

攻め方が4四にいた飛車を▲1五飛車とわざわざ銀の頭に持って来て取ってくれ。面白い手だけどこれで必至になる。▽同銀、▲同香、▽1四合、▲2二銀、▽1二玉、▲1四香で合利かずの詰み。香と銀の見事なコンビネーション。

▽3三金と要の銀の方を外しても、▲1四飛、▽2二玉、▲1二飛成、▽3一玉、▲4二銀打で詰まされてします。相手方の銀が大活躍してくれる変わった例。

必至の研究1

必至第80問

攻め駒は馬1枚で手掛かりがつかみにくい例だ。▲7三桂は、▽同桂なら▲6二銀、▽7二玉、▲7一銀成までの詰みとなるが、▽7二玉と逃げられたら。▲6四桂もありそうな筋だが、▽同歩、▲6三銀では切れ筋。

ここは、▲6二銀として▽7二玉に▲7五桂と迫るのがうまい手筋。この図にて必至となっている。次に6三桂成の詰めろがあり、①▽7四銀には、▲6三桂成、▽同銀、▲7三歩、▽同桂、▲8一銀成までの詰み。②▽9三桂と8一への逃げ道を作っても、▲6三馬まで。③▽8三歩は▲同歩成で無駄。図にて必至となっている。

ここは、▲6二銀として▽7二玉に▲7五桂と迫るのがうまい手筋。この図にて必至となっている。次に6三桂成の詰めろがあり、①▽7四銀には、▲6三桂成、▽同銀、▲7三歩、▽同桂、▲8一銀成までの詰み。②▽9三桂と8一への逃げ道を作っても、▲6三馬まで。③▽8三歩は▲同歩成で無駄。図にて必至となっている。

必至の研究1

必至第81問

▲3三歩はいかにも筋という感じだが、実践では詰みまで読み切ってないとなかなか指せない。①▽同金なら▲4二金で詰む。②▽同桂なら、▲3二桂成、▽同玉、▲4二金、▽2一玉、▲2二金まで。③▽4二金と逃げるのは▲同桂成、▽同玉、▲5二金、▽3一玉、▲3二金まで。④▽4二金打ちなら、▲3二歩成、▽同金、▲2二金、▽4一玉、▲5二金まで。どう受けても詰む。

必至の研究1

必至第82問

攻め方が2五の香を▲2三香成らずと入ったところ。①▽1二金や1二飛は▲2一馬で詰み。②1二銀は2二馬で詰み。つまり2一と2二の地点は同時には受けられない。もし、1五の飛車が1七にあれば▽1二飛成で受かるので必死にならなかった。

必至の研究1

必至第83問

焦点の香打ち;これで必至。①▽同銀は▲2二飛まで、角の利きで1三に逃げられない。②同桂は▽同桂は▲1一飛車まで、③同玉は▽1三飛まで、④同飛には、▲1三角成が妙手。これを▽同飛なら▲2二飛車打ちまで、また▽同玉なら▲1四飛車打ちで詰む。⑤▽1三銀と守れば▲同角成、▽2一玉、▲3一飛。あるいは▲同角成、同玉、▽1四飛車までだ。⑥7七角としても、▲2二飛車と数の攻めで詰み。1三には逃げられない。

必至の研究1

必至第84問

この問題は竜を動かすのだろうと見当はつくが、その後の道筋がなかなか見つからない。

▲3四竜と迫るのが形。1四金が狙い。▲2四金▽同歩▲同竜もある。

▲3四竜と迫るのが形。1四金が狙い。▲2四金▽同歩▲同竜もある。

①▽1四金には、▲2二銀、▽同玉、▲3三金と打ち換える手筋があり、▽1三玉では▲2三金で詰みだから、▽2一玉、▲2三竜以下の詰み。▲2二銀と捨て、3三金と打つ手を発見できるかどうかが解決の鍵みたいだ。

必至の研究1

必至第85問

この問題では、玉を下に逃がすと必至の可能性は無くなります。こんな時は竜を捨てて無理やり玉を引きずり出す手法が有効です。

まず、初手は▲1四銀とします。①▽同玉なら▲1五竜と捨てて▽2五金まで。②▽同香なら、▲2五竜、▽1三玉、▲1四竜、▽同玉、▲1五香、▽2四玉、▲2五金までの詰みです。竜の押し売りの手筋ですね。香車や飛車の頭からの王手は後ろに下がれないので王を引きずり出す手筋として有効です。かといって次の2五と1五からのつみを防ぐには、▽3三桂(1三桂)は、▲2五金、▽1五金打も▲2五金、▽同金、▲同竜まで。他に適当な受けはないようです。

必至の研究1

必至第86問

今、1五にいた角を▲3三馬成捨てたところ。これで必至?①▽同歩には、▲1四歩、▽2四玉、▲2四歩と歩を連打して、▽3二玉と下に落として、▲4二銀成、▽2一玉、▲3一とまでの詰みとなる。馬を同歩と取らせるのは逃げ道封鎖の手筋だった。②▽2三金(銀)も▲同馬、▽同歩、▲1四金で詰み。③▽1四金も▲2二馬があって受からない。

必至の研究1

必至第87問

6二にいる飛車があたりになっている。うまそうな手はいくつか見える。例えば、▲7一銀不成、▽9三玉、▲8二飛成までの詰み??。残念ながら、▲7一銀不成には▽8三玉と逃げられ、▲8二飛成には、▽7四玉と逃げられてしまう。ということは7三の歩が7四なら詰んでいた訳だ。

▲7一角なら、▽9二玉、▲8一銀成らず、▽8三玉、▲8二飛成、▽7四玉、これも7三の歩が7四なら詰んでいた訳。という訳で正解手は7三歩を7四に誘う▲7四角打ちだ。取ってくれれば先に示した7一銀不成で詰む。また、この手自体が▲8三角成の詰めろなので、▽6二馬と竜を取ることもできない。

左図で、7四の角も6二の竜も取れないとしたら、受ける手段はあるだろうか。9三から8四への逃走路はありそうだが。①▽9二金ならどうか、8二竜を防ぐ意味がある。▲7一銀なら▽9三玉と逃げる。こんな時は▲同角成として▽同香、▲8三金、▽1一玉、▲8一銀成、▽同玉、▲8二金まで。

左図で、7四の角も6二の竜も取れないとしたら、受ける手段はあるだろうか。9三から8四への逃走路はありそうだが。①▽9二金ならどうか、8二竜を防ぐ意味がある。▲7一銀なら▽9三玉と逃げる。こんな時は▲同角成として▽同香、▲8三金、▽1一玉、▲8一銀成、▽同玉、▲8二金まで。

また、最初の図に戻ると、▲6一角も一見有力。次は▲8三銀成の両王手狙い。しかし、▽6二馬と竜を取られると、▲8三銀成に▽7一玉で駒が一枚足りない。6一の角が馬ならば詰みであった。本のわずかな駒の配置や手駒の違いで寄せ手順が全く異なってくることは将棋の難しいところだ。

必至の研究1

必至第88問

飛車2枚のバリアーは強力で簡単に必至はかからない。▲3三銀打、▽2八飛成で玉は動けなくなるものの詰めろになっていない。ここは、▲1四銀が絶妙手。▽同歩は▲1三銀、▽同飛車は▲2三銀の詰み。次に1三銀成の詰みだが、歩でも飛車でも取れない。2二に駒を打っても▲2一t銀がある。つまり▲1四銀で必至である。

必至の研究1

必至第89問

4三地点が塞がっていれば、▲5三銀成までの詰みだ。また、▽4三玉と自ら行けば▲5三銀成、▽4四玉、▲5四金で詰んでしまう。正解手は▲4三銀打ちの捨て駒だ。この銀は王でも銀でも取れない。、

▲4三銀打ちの局面。詰めろとしては、▲3四銀成、5四金があるがどのような受けが考えられるか。4三の銀が浮駒となっていることが要注意だ。

▲4三銀打ちの局面。詰めろとしては、▲3四銀成、5四金があるがどのような受けが考えられるか。4三の銀が浮駒となっていることが要注意だ。

①▽4五銀には▲5四金(好手)、▽同銀、▲3四銀成まで。②▽4五銀打ちも▲5四金で同じ。③▽4二桂も▲5四金、▽同桂、▲3四銀成。④▽4五桂と逃げ道をあけるのは▲3五銀成。左図では玉方に受けは無く必至となっている。

必至の研究1

必至第90問

盤上に駒が6枚の簡素な図。持ち歩を2三に打つか、2四に打つかだけの問題。▲2三歩、▽3一銀、▲2二歩成、▽同銀、▲2三歩、▽3一銀、▲2二歩成、▽同銀、▲2三銀までの詰みのようだが。

▲2三歩には、▽3一金の犠打という絶妙の返し技がある。▲同竜なら、▽2三玉で脱出成功。かといって、▲2二歩成、▽同金となると▲2三歩に▽3二金と竜を取られてしまう。

▲2四歩と控えて打てば、次に2三歩成と2一竜の2つの詰めろを見ており、この2つの詰ろを同時に防ぐ手段はないので必至となっている。

▲2四歩と控えて打てば、次に2三歩成と2一竜の2つの詰めろを見ており、この2つの詰ろを同時に防ぐ手段はないので必至となっている。

この3一金は受けの手筋として是非覚えておきたい。

この3一金は受けの手筋として是非覚えておきたい。

必至の研究1

必至第91問

▲2一歩成、▽同角、▲2二銀で詰み。でも、▲2一歩成に▽同玉とされると▲2二銀には▽3二玉から逃げられてしまう。ならば先に▲3二角と退路を封鎖しておけば良い。▽同歩や同角なら今度は、▲2一歩成で詰み。▽3四桂と桂馬を払っても、2一歩成で一丁上がりだ。つまり、▲3二角の1手必至でした。

必至の研究1

必至第92問

2枚の角の威力が発揮される。何と初手▲4一角打でこれで1手必至というから驚きだ。

①▽2四歩と飛車を取る手には、▲3二角上り成(4三→3二)以下詰みだ。②3三金打ちには、▽2三飛成、▲同金、▽3二角上り成、▲1三玉、▽2三馬まで。③▽3三玉は、▲3四角成、▽4二玉、▲5二角成、▽3一玉、▲3二歩(3四で取ったもの)、▽同玉、▲2三馬、▽3一玉、▲2二馬まで。最後の詰みは少し長いが大駒3枚の威力で何とが詰ますことが出来る。

①▽2四歩と飛車を取る手には、▲3二角上り成(4三→3二)以下詰みだ。②3三金打ちには、▽2三飛成、▲同金、▽3二角上り成、▲1三玉、▽2三馬まで。③▽3三玉は、▲3四角成、▽4二玉、▲5二角成、▽3一玉、▲3二歩(3四で取ったもの)、▽同玉、▲2三馬、▽3一玉、▲2二馬まで。最後の詰みは少し長いが大駒3枚の威力で何とが詰ますことが出来る。

左図は変化③の3二歩の場面。▽同玉に対して、うっかり▲2三飛成としてしまうと、▽3一玉と下がられて打ち歩詰にされてしまう。2三馬から2二馬と最後までしっかりと仕上げないと。

左図は変化③の3二歩の場面。▽同玉に対して、うっかり▲2三飛成としてしまうと、▽3一玉と下がられて打ち歩詰にされてしまう。2三馬から2二馬と最後までしっかりと仕上げないと。

必至の研究1

必至第93問

3三銀と打って必至をかけた局面。次は、▲2二銀打ちからの詰めろ。▽1三銀と受けても、▲2二銀打、▽同銀、▲同と▽同飛に▲4一金から詰ますことが出来る。でも、ここで▲3二銀と焦点に打つ銀も詰めろだ。飛、角、銀、玉のどれで取っても、金打ちの詰みとなる。▽▲▽▲▽▲

▲3三銀には当然▽同桂だが、ここでも▲3二銀打と例の焦点の捨駒で解決する。3三が塞がったので▽同玉には▲2二金。▽同角、同銀にも▲2二金、▽同飛には▲4一金までの詰みとなる。

▲3三銀には当然▽同桂だが、ここでも▲3二銀打と例の焦点の捨駒で解決する。3三が塞がったので▽同玉には▲2二金。▽同角、同銀にも▲2二金、▽同飛には▲4一金までの詰みとなる。

必至の研究1

必至第94問

▲3四銀と打って所。一目必至と分かる手だ。①▽同金には▲2三金で詰み。②▽1三金等と金を逃げても▲2三金打、と数に優位が崩せない。③▽1四銀とつないでも、▲4三銀成、▽2二玉、▲1二金打までの詰み。結局3四銀を外せないので受けは利かない。

必至の研究1

必至第95問

4二金と打って竜を叱りつけたという局面か(アッチへ行け)。ここで竜を逃げるような手を考えるようでは寄せはおぼつかない。もし、ここで玉の位置が4二にズレていれば、▲4一飛車成、▽2二玉、▲4二竜寄る、▽同銀、▲3二金で詰ますことができるのに。

その前にもう一つの有力な攻め手、▲5三角を調べておく必要がある。角の睨みで5二金と竜を取ることが出来ない。角を取れば5一飛成の詰み。有力な詰めろだ。①▽3二金打ちと受けても、▲4一竜(同金とは取れない)、▽2二玉、▲2一竜までの詰みだ。しかし、②▽3二銀と受けられると、これ以上続かない。

その前にもう一つの有力な攻め手、▲5三角を調べておく必要がある。角の睨みで5二金と竜を取ることが出来ない。角を取れば5一飛成の詰み。有力な詰めろだ。①▽3二金打ちと受けても、▲4一竜(同金とは取れない)、▽2二玉、▲2一竜までの詰みだ。しかし、②▽3二銀と受けられると、これ以上続かない。

そこで最初に戻って、▲3二角とタダの所に打ってみよう。①▽同玉では▲4一飛車成から詰みだった。②▽同金も▲4一飛車成から、あるいは4一竜からの詰み。③現状では、角、竜、飛のどれを動かしても詰みだ。④▽2二玉とにげるのは▲2一角成、▽同玉、▲4一竜、▽同金、▲同飛成、▽2二玉、▲3二金までの詰み。ということで▲3二角の段階で1手必至となっている。

そこで最初に戻って、▲3二角とタダの所に打ってみよう。①▽同玉では▲4一飛車成から詰みだった。②▽同金も▲4一飛車成から、あるいは4一竜からの詰み。③現状では、角、竜、飛のどれを動かしても詰みだ。④▽2二玉とにげるのは▲2一角成、▽同玉、▲4一竜、▽同金、▲同飛成、▽2二玉、▲3二金までの詰み。ということで▲3二角の段階で1手必至となっている。

必至の研究1

必至第96問

非常に簡素な図である。今、3四にいた飛車を2四飛車と一つ寄ったところ。この手を発見することよりもこれで必至と見極めることの方がはるかに難しい。次に▲3二角成の両王手の詰めろが見える。この両王手に駒を足して受けることは無理。従って、玉を逃げる手を考える。①1三玉は、▽1四角成、▲1二玉、▽2三飛成、これでは逃げたことにならない。②結局、3三玉と逃げることになるが、▲3四角成、▽3二玉、▲2三飛成、▽4一玉、▲4二歩成、▽同玉、▲4三竜、▽5一玉、5二竜までの詰みだ。

必至の研究1

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

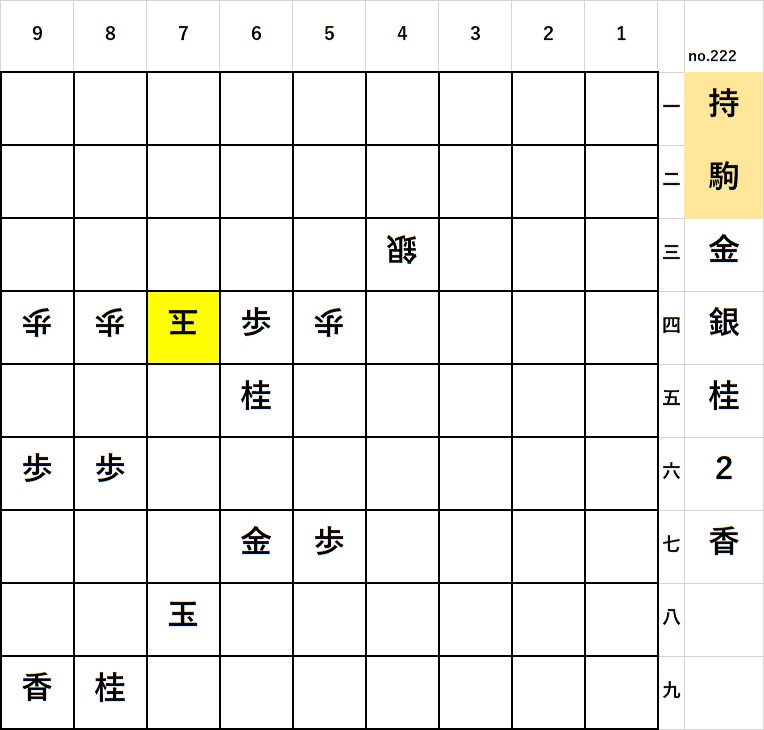

プロの実践詰将棋

プロの実践譜から。先手Iプロvs.後手Sプロ。先手が▲9三銀と打ち込んだ局面です。ここで後手が投了。本当に先手の勝ちなの。一般のアマにはチョット読み切れないでしょう。

第1図

第1図

何も利きの無い所へ銀捨て。自玉は▽6八馬で相当危ない。ただ、ここで後手投了なので、多分詰みがあるのでしょう。▲9三銀は正に焦点の捨て駒。香、桂、玉で取る3通りの受けがある。ここで玉を逃げるのは▲8二金、▽6二玉、▲4二竜(一間竜)からの詰み。

第2図

第2図

最初は▽同玉の変化。なんせ後手玉は王手がかかりにくい位置にいる。大ゴマを捨ててでも玉を露出させる手が必要だ。この場合は、▲9四竜がなんとも気持ちの良い捨て駒。▽同玉と取れば、▲9五飛車、▽8四玉、▲7五金打ちで詰む。うっかり▲7五金上がるとしないように。後手の馬が利いていることを忘れてはならない。

従って、▲9四竜には当然▽8二玉と逃げる。それでも、▲8三竜と押し売りする。今度は取らないと▲5三角打ちから詰ますことが出来る。具体的には、▲5三角、▽6二金、▲7二金まで。だから、▽同玉までは、ほぼ必然。そこで待望の▲7五桂を打つことが出来る。

第2図-2

第2図-2

▲7五桂でようやく種ゴマを投入することが出来た。上に逃げるのは▲6五銀、▽8四玉、▲8二飛で詰み。玉は▽7二玉と下に逃げるしかない。▽8二では▲8三金~▲5三角打から簡単に詰む。いわゆる金頭桂の形だから。▽7二玉に対して、一見▲8二飛打が筋のように見える。しかし、▽7一玉と落ちられるとどうもうまくいかない。

ここは▲8三角と打って▽6二玉に▲4二飛打とすれば詰むようだ。

第2図-3

第2図-3

▲8二飛打とした場面。▽同玉ならば、▲8三金打、▽7一玉に、▲5三角打で、間駒しても▲5三桂不成できれいに決まるのだか、▽7一玉と落ちられると、どうも詰みそうでなかなか詰まない。

第2図-4

第2図-4

▲8三角打ならどうだろう。逃げ方は3つあるが。▽8二玉なら、▲7二金打から、清算して▲5二飛車打ちで詰む。▽7一玉も同様。▽6二玉には▲4二飛打とすれば詰むようだ。という訳で、▲9三銀を同玉と取る選択は無い。

第3図

第3図

▲9三銀に対して▽同桂とするとどうなるか。▲7四桂と打ち、▽同歩(逃げれば詰み)に対して、開いた7三に駒を打つ。▲7三金で行けそうだ。これも▽同玉しかなく、ようやく▲7四竜の強手を放つことが出来る。

第3図-2

第3図-2

▲7四竜を▽同玉と取れば、▲7五飛からの即詰みがある。これは▽6二玉と逃げても▲4二飛車打ちから簡単に詰みそうだ。つまり▲9三銀を同桂と取っても詰みがあることが分かった。

第4図

第4図

▲9三銀に対して▽同香と取った場合。チョット気がつきにくい連続捨て駒の▲9二金が素晴らしい。逃げる手は即詰みだ。▽7一玉なら、▲5三角打、▽6二金、▲4一竜、▽5一合、▲8二金まで。▽7二玉なら、▲8二飛車打ち、▽7一玉、▲8一金までで詰み。

結局▽同玉と取る。そこで待望の▲8四桂。▽同歩の一手に、▲8三角。

第4図-2

第4図-2

▲8三角と打った局面です。▽8二玉と逃げれば、▲9二飛車、▽8三玉、▲8二金までの詰み。4四の竜が良く利いている。これも同玉しかない。そこで、待望の▲8四竜が実現する。

これまで、なんと銀、金、桂、角、竜と5枚も捨てた。▲8四竜に対して▽7二玉と逃げれば、まだ飛車があるので▲8二飛車打ち、▽7一玉、▲6二金、▽同金、▲8一飛車成まで。

これまで、なんと銀、金、桂、角、竜と5枚も捨てた。▲8四竜に対して▽7二玉と逃げれば、まだ飛車があるので▲8二飛車打ち、▽7一玉、▲6二金、▽同金、▲8一飛車成まで。

▽同玉には、▲8二飛車打ち。合い駒で逃げ道が塞がり、▲7五金打ちまでの詰みとなる。結局▲9三銀打までで詰みだったわけですね。

上記の3つの変化はどれも詰め将棋として出題されても結構大変だ。でも、今回解析したように場面、場面を分解してみればどれも基本手筋の組合せであることも分かる。プロ棋士の先生方はこれらの詰み筋を瞬時に読み取っているのだろうが大変なことだと思います。今回の問題では、最初4四にいた竜が大活躍。一見そっぽにいるような竜ですが、これが今回の主役だたんですね。今回のキーワードは「竜の押し売り」。「竜の押し売り」を考えて読めば、意外と9三銀の発見もできるかも。玉を引きずり出す大胆な捨て駒のテクニックが魅力ですね。

必至の研究2

美濃囲いの攻略

必至問題の中で、美濃囲いの攻略に関するものを集めてみた。何か美濃囲い特有の手筋やコツが発見出来たらと思う。

| 必至問題14 | 必至問題15 | 必至問題16 | 必至問題17 | 必至問題18 | 必至問題19 | 必至問題20 | 必至問題21 |

| 必至問題25 | 必至問題26 | 必至問題27 | 必至問題28 | 必至問題29 | 必至問題30 |

必至問題1…銀3枚

攻め駒は竜1枚。8筋から簡単に逃げられそう。

図1

図1

図2

図2

左図から見てください。銀3枚でも詰みはなさそう。8三からの逃げ道が見えるので、▲9二銀と打って詰めろをかける手がすぐ発見できます。これは、間違いなく良い手のようですが、これで本当に必至になっているのでしょうか。右の図は▲9二銀と打ったところ。

次に▲8三銀を打たれたら詰みなので、駒を足して防戦することを考えてみましょう。①▽8二金のように8二駒を打つのは▲8一銀を打たれてしまいます。▽同金、▲同竜までの詰みです。②▽7一桂は、竜の利きを止め、8三を防御しているのですが、それでもお構いなしに▲8三銀と打たれて、▽同桂、▲8一竜で詰まされてしまいます。③竜の利きを止めるために▽6一香と打っても、▲8三銀、▽7一玉、▲8二銀でつまされ、なんの役にも立ちません。

図3

図3

図4

図4

次は、玉の逃げ道を作る工夫をして見ましょう。①▽7四銀としたらどうでしょうか。▲8一竜には▽6三玉と逃げられます。しかし、まだ銀が2枚もあります。▲8一銀、▽8二玉(▽6三玉には▲5四銀まで)、▲9一銀で詰みです。9二、8一、9一と3枚の銀が密集した形はチョト壮観ですね。②しからば、▽5二銀とこちらに銀を引くのはどうか。今度は詰みはありません。▲7四銀(受けから押さえる)と打って必至をかける順が正解です。必至問題として出されたら、解答集にはは▲9二銀、▽5二銀、▲7四銀までの3手必至としか出てないかも知れません。

必至の研究2

必至問題2

攻め駒は桂1枚しかない。

図1

図1

図2

図2

6五の桂がいつでも取られる形。その前に種駒をもう1枚放り込みたい。初手▲7三銀打ちはある意味当然でしょう。右図は▲7三銀と打込んだところ、玉の逃げ場は3ケ所しかない。

①▽6一玉は最もありがたい。▲5三桂不成(金頭桂)で取られそうな桂で王手がかかる。▽同金は▲6二金で詰み。▽5一玉は▲▽6一金の詰み。▽7一玉なら手駒の桂を▲8三桂と打ち、▽8一玉に▲8二金までだ。

②▽7一玉なら、▲8三桂打ち、▽6一玉、▲5三桂不成(2枚の桂が有効に働く)、▽5一玉、▲6一金まで。①と②の手順が反対というか対称なのが面白い。どうも2手目は③③▽5一玉が最善のようだ。

図3

図3

図4

図4

▽5一玉には、▲5三桂打ち(王手しないで必至で迫る/金で取らせて質駒に)が正解でこれで必至です。▲5三桂不成でもいいように見えますがこれは不正解。次に4一と6一の2か所の詰みがあるので、▽5三金。そこで▲6二金、▽4一玉となります。この時まだ6五の桂が残っているので、▲5三桂不成と金を取って王手することが出来ます。▽3一玉、▲3二金まで詰ますことが出来ます。この問題も、解答は▲7三銀、▽5一玉、▲5三桂打までの3手必至が解答ですが、実際には読まねばならない変化はこの何倍もあります。しかも、解答図以下、同金と取られてから詰みまでの5手詰め。だから、詰め将棋と比べて同手数でも必至は難しいと言われるのですが、だから面白く奥が深いともいえるのでしょう。

必至の研究2

必至問題3--タダ捨ての馬

なんだか左辺(玉側から見て)がとても広い。

図1

図1

図2

図2

5三からの玉の逃走を防ぐ手段はそんなにはない。右の図は▲7一馬と馬を一つ寄って王手した局面。なんとこの馬は取る他ない。逃げれば▽5一玉、▲6一飛、▽4二玉、▲4一金までの詰み(馬が5三に利いている)。そこまで考慮した7一馬だ。

図3

図3

図4

図4

▽7一同玉には、当然▲7三角成で桂を取って玉の頭に馬を作る(図-3)。この手は▲8二金、▽6一玉、▲7一飛の詰めろになっている。▽7二金打には、▲6一金打(好手)(図-4)がある。①▽同玉なら▲5三桂打、▽7一玉、▲6一飛までの詰み。②▽8一玉なら▲7一飛、▽同金、▲同金、▽同玉、▲8三桂、▽6一玉、▲7一金までの詰み。

必至の研究2

必至問題4

攻め駒は飛車1枚しかない。

図1

図1

図2

図2

まずは、▲7三銀と打って見よう。▽同玉なら、▲7一飛成(下からの一間竜)だろう(図-2)。この王手はとても厳しい。▽7二に合駒は▲8四銀の一手詰。▽7二銀も▲6四銀打、▽8三玉、▲8四香、▽9二玉、▲8一竜まで。つまり7三銀が取れないなら、▽5三玉と逃げるしかない。

図3

図3

図4

図4

それには▲4一竜(図-3)と回る。▽4二香等と竜の利きを押さえても▲4四銀打があり詰みだ。つまり、本譜で必至となっている。

必至の研究2

必至問題5…大駒を惜しげもなく捨てる!

結構難問だ。

図1

図1

図2

図2

とりあえず、▲4一角成。王は下段に落とせと言う。まずは▽同玉と取った場合から読む。でも飛車がまだ2段目に利いている。そこで▲2二飛成と金を取ってどうか。当然▽同飛で取られてしまう。しかし、▽2二同飛には絶好の角打ちがある。▲2三角打ちがそれ。典型的な詰め将棋の手筋。

①▽同飛は▲4二金。

②▽3二合も▲4二金。

③▽3一玉も5一玉も▽4一金までの詰みだ。でも2二竜を取れないなら、他の受けはないのでしょうか。こちらの変化の方が面倒かも。

図3

図3

図4

図4

その前に、最初に戻って、▲4一角成を取らずに▽3三玉(ここしか逃げ場はない)と逃げたらどうでしょうか。▲4二角打が素晴らしい継続手。5三に銀がいるのがミソです。▽同飛、▲同馬となり飛車と馬の連携で詰みとなります。

基本的にはこの問題は、▲4一角成、▽同玉、▲2二飛成までの3手必至です。だから、2つ目の図で、▽同飛車以外の受けがない(詰む)ことが説明できれば3手必至ということが証明できるわけです。

例えば、①▽3一金打とされたら。ドンドン受駒が増えて行って詰む気がしないのですが。▲8二竜などと飛車がタダだと喜んでいては詰みどころが必至すら難しそう。▲6三角と角の力を借りよう。▽5一玉は▲3一竜で詰みだから、▽5二金打と受ける。これで解決、▲4二金、▽同金、▲同竜までの詰みだ。角の睨みで5二に打った合駒が動けない。

②今度は▽3二金として見よう。攻め方はそれでも▲6三角と打つ(図)。これも逃げる手はなく、▽5二金打ち、やはり▲4二金打、▽同金左、▲同竜までの詰みだ。他の受けも5三角が決め手となり詰むようです。3手必至の問題をずいぶん長々と説明してしまいました。

必至の研究2

必至問題6

7七の桂がいかにも6五に跳ねて下さいという配置ですが。

まずは▲8二角の王手が目に付く。▽6三玉とかわすのは、▲5三金打ちで詰み。5四歩がいいとこにいる。6五桂の一手は不要だった(6四に金を打つため)。という訳で玉方は▽8三玉とかわす。

では、最初の図に戻って、▲6五桂と跳ねてみたら、どうだろうか。この手に対しても玉が逃げる手は総て詰むし、王手なので取るしかない。とても筋っぽく指してしまいそうだ。5四の歩がなければこうするしかないか。当然▽同歩。ここで9一に香がなければ▲1一角と離して打って、▽6三玉、▲6四金で詰む。結局▲8二角打、▽8三玉、▲6四角成、▽同桂、▲8二金▽7三玉の時、6五に跳ねる桂馬が亡くなっていて継続手が出ない。なお、▲6四角成で、▲9一角成とする手も考えられる。かなり有力そうだが、8四歩と上に逃げられるとどうもうまく行かないようだ。つまり、初形の段階で8四からの逃走を防止することを考慮してないといけなかったわけです。だから▲6五桂は大悪手だったわけです。

必至の研究2

必至問題7

6三の桂馬が角と竜の利きを邪魔している。しかも竜は馬に狙われて動きにくい。

1

1

2

2

まずは、▲7二金と銀を取って見よう(右図)。普通は同金のようだが、同玉もありそう。▽1三玉と逃げるのは▲8二銀、▽9二玉、▲8一銀、▽9三玉、▲8二銀打までの詰みがある。

3

3

4

4

▽同玉と取った局面。銀2枚だがどう寄せるかは難しそう。▲5一桂成とそっぽの方になるのが面白そうだ。次に金を取る手を見ている。▽8二玉と逃げれば、▲8一角成として、▽同玉に▲8三竜と迫れる。

5

5

6

6

▲8三竜と王手したところ(5図)。▽8二合は▲7三桂打、▽7一玉、▲6一成桂まで。▽7一玉と逃げても▲7三竜とすれば詰みだ。つまり、▲7二金を同玉と取れば詰むことが分かる。しかし、手順中の5一桂成はチョット気がつきにくいのでは。▽7一桂成は両王手なのでついこちらの選択をしてしまいそうだ。この順ではどうも詰まない気がするのですがどうでしょうか。

はじめに戻ると結局、▲7二金には▽同金と取るの正しい応手でした。それには6三にいた桂馬を▲7一桂と成込みます。これで角と竜の利きが一度に通ります。

7

7

8

8

6図では7二角成からの詰みがあります。①▽7一同玉には、▲7二角成と行きます。▽同玉(左図7)ですが。うまく詰まさないといけません。▲6一銀、▽8二玉、▲7二金、▽9三玉、▲8四銀、▽9二玉、▲8三銀成まで詰みです。

②同金と取る手には、▲8一馬と桂を取って突っ込むのが好手。▽同金なら、▲7三銀、▽9三玉、▲8四銀成、▽8二玉、▲8三成銀、▽7一玉、▲6二銀打までです。③同玉なら、▲8三竜以下詰ますことが出来ます。つまり6つ目の図で必至となっているわけです。つまり、必至問題解答は「▲7二金、▽同金、▲7一桂成までの3手必至」。しかし、これを必至と確認するのは結構大変なことだと思う。

必至の研究2

必至問題8

寄せに行くなら4一角成と行くしかないようだ。後は金銀の打つ順とその枚数、正確な読みが求められる。

1

1

2

2

まず、この手を決行するなら、▽2二玉と逃げられた時、寄せが続くこと確認しておかないと。ここで手を戻すようでは安全地帯に玉を追い込んだけの悪手となってしまう。

3

3

4

4

▽2二玉。この後、▲3一銀と打って、▽同金、▲同馬、▽同玉とバラしてうまく行けば良いが、さすがにこの場合は無理だろう(要確認)。そこで▲3二馬、▽同玉で3つ目の図。金銀合わせて4枚あるので何とかなる。大丈夫でしょうか。詰め将棋の問題だ。▲4一銀打、▽同玉、▲5二と、▽3一玉。ここで▽3一に玉を逃げるのがチョトした工夫。慌てて▲4一金と打つと、▽3二玉となって簡単には詰みそうもなくなる。冷静に▲3二金と捨てて、▽同玉、▲4一銀、▽2二玉、▲3二金まで詰ますことが出来る。第3図からは9手詰めとなっている。

5

5

6

6

という訳で、第2では▽4一同玉となる。そこで退路封鎖の▲2二銀打ちとなる。この銀は3一を封鎖するのが目的なので角や金でも使えそうだ。▲2二銀と打たれると次は5二からの1手詰み。▽同銀では、▲5二と、▽3一玉、▲4一金の詰みなので、▽同金と取る。ここから金銀の持ち駒で詰ます詰め将棋だ。これは、先の▲5二とからの筋では金銀の守りが強く詰まないようだ。正解は▲5二銀不成として4三の金をいつでも取れるようにしておくのがいいようだ。玉が4二や3二逃げれば▲4三銀成、▽同玉、▲5二銀打、▽3二玉、▲4三金、▽3一玉、4一金まで。9手もかかっている。▲5二銀不成に▽3一玉と逃げても▲4一金、▽3二玉、▲4三銀成、▽同玉、▲5二銀打ち、▽3二玉、▲4三金までの詰みとなる。こちらも9手詰め。ここまで読み切れないと最初の4一角成はさせないわけか。

7

7

8

8

しかし、まだ一つ疑問が残っています。▲2二銀を打った局面で▽3一金と引く手筋がある。これには最初の手順と同じに▲5二と(銀成も同じ)、▽3二玉、▲3一銀成、▽同玉、▲3二金打、▽同玉、▲4一銀、▽2二玉、▲3二金までの詰み。これででも5二とから数えて9手もかかっている。

後の手順のように▲5二銀不成と迫り、▽3二玉には、▲3一銀成と金を取り、▽同玉、▲3二金と捨て、▽同玉、▲4一銀、▽4二玉、▲3二金、▽5三玉、▲6三とまでの11手詰みとする手もある。。必至問題としては、「▲4一角成▽同玉▲2二銀までの3手必至」。しかし、後の変化は結構ややこしいと思います。

必至の研究2

必至問題9

逃がしてはなるものかの▲9一飛成。

1

1

2

2

▽同玉なら、▲7三角成、▽8三銀合、▲8三桂不成で、以下▽8一玉、▲7一金、▽同銀、▲1一桂成までの詰み。だから、▽9三玉だ。これには▲7三角成となりこれにて必至。でももう少し受け方粘って見たら。①▽9四玉なら、▲9二竜、▽9三合、▲同竜、▽同玉、▲8三馬までの詰みだ。

②▽8一香なら、▲8三金、▽同香、▲同馬まで。

必至の研究2

必至問題10

まずは、▲6一飛と打ってみよう。▽8二玉、そこで3手目に▲9二銀と打つ。

1

1

2

2

①▽同香は、▲同歩成、▽同玉、▲9三香、

1

1

2

2

▽同桂、▲同桂成、▽同玉、▲2五桂、▽2四玉、▲1三銀までの詰み。

②▽7一香と飛車の利きを止める手には、▲9一銀不成、▽同玉、▲9二香、▽8二玉、▲9一銀まで詰む。

③▽7一金と受けるのは、▲8一銀成、▽同玉、▲7三桂打ち、▽8二玉、▲7一飛成、▽同玉、▲6一桂左成、▽8一玉、▲7一金、▽8二玉、▲7三銀までの詰みとなる。

▲③▽7一金打なら、▲9一銀不成、▽同玉、▲1二香、▽8二玉、▲9一銀までの詰み。

必至の研究2

必至問題11

ここは一目で▲3四香と行って見たい。▽3三銀などと合駒しても▲2二竜で詰み。香の利きで合駒は動けない。

1

1

2

2

▽4二玉は致し方無い所。そこで▲2二馬と迫れば必至となるのでしょうか。。3二の地点は3対2で攻め方に数の優位がある。かといってこのままでは3三馬の両王手を防げない。従って、▽同角、▲同竜と進むが、▽3二歩、▲3二香成、▽同金、▲3一角、▽4一玉、▲4二歩と進んで、この後どうも詰みそうにない。▽同金左なら、▲同角成

▽同金、▲5一金打で詰むが、▽同金右なら、▲同角成、▽同玉となって詰まなくなってしまう。この時6三に歩があれば詰んだのですが。

3

3

4

4

必至の研究2

必至問題12

これは必至問題の定番かも。

1

1

2

2

▲まずは3一角と打つ。これに▽1二玉と逃げるのは、▲1三金、▽同桂、▲同角成、▽同玉、▲1一飛車成、▽1二合、▲1四香までの流れるような詰みがあるので、▽3二玉とこちらに逃げるが、▲1三角成となって必至がかかるというストーリー。同香や同桂と角を取るのは3一金からの詰みがある。駒を足しても3一金打から詰む。チョット紛らわしいのが▽2二銀と引いて受ける手かも。

3

3

4

4

▲3一金には▽3三玉と逃げることが出来る。▲2二馬、▽同玉、▲2一金となるのは必然か。ここまで来たらようやく詰みが見えてくる。▽3三玉には▲3一飛成から、▽1三玉には▲1四銀があるので、どこに逃げても詰みとなる。他の受けと比べて手数が長いのと2六の桂馬も必要だ。

必至の研究2

必至問題13

図1

図1

図2

図2

ここは▲1二歩成から▽同香に▲1一銀で挟撃体制を確保する。4一には数の優位があるので、▽4二金左と逃げ場を確保する。

図3

図3

図4

図4

必至の研究2

必至問題14;美濃囲いの攻略

美濃囲い攻略問題。7四に歩があることは重大な欠陥だ。

図1

図1

図2

図2

まずはこの欠陥を突いて▲7三歩成。これは詰めろだ。▽同銀は▲8七桂で詰む。①同桂なら、▽7四桂と打てる(図3)。▽8二金と受けても▲8三桂、▽同金、▲6二金、▽8一玉、▲7二金、▽同金、▲同飛成、▽同玉、▲6二金、▽8一玉、▲7一金までの詰みとなる。しかし図2で8二を受けても6二金から詰めろがあり受けは利かない。

図3

図3

必至の研究2

必至問題15;美濃囲いの攻略

美濃囲い攻略問題。これも8三、7四に歩があることは重大な欠陥だ。

図1

図1

図2

図2

ここでも▲7三歩成からか。①▽同桂は、▲8二歩成、▽同玉は▲7四桂、▽8三玉なら、▲8二金で詰んでしまう。▲8二歩成に▽6二玉と逃げても、▲5四桂、▽6三玉、▲6四金打で詰みだ。

②▲7三不成に▽同銀なら、▲7四桂と打ちます(図2)。 次に8二金まで。▽7四同銀だが(図3)。▲8一角成、▽6二玉、▲5四桂、▽5三玉、▲4六金までの詰みとなる。

図3

図3

必至の研究2

必至問題16;美濃囲いの攻略

香の絶好の打ち場があるが、

図1

図1

図2

図2

まずは、▲8四香。▽9二玉と逃げるしかないが、ここはチャンスだ。▲7三角成が継続の好手。8二馬の詰めろだが、同銀とはできず、8三に駒を打っても同香成で無効。▽同桂と取るしかない。そこで、▲7二飛成、▽同金に最後は▲8一銀で詰む。見事な手順でした。

必至の研究2

必至問題17;美濃囲いの攻略

今度も王頭に傷がある。

図1

図1

図2

図2

▲8三銀は取れない。▽7三玉と逃げる他は無い。今度は6筋から逃走されそう。しかし幸便にも▲7六桂と抑える手がある。しかも次に8五と6五からの桂打ちの詰めろ。

唯一とも思われる受けは、▽5四金だが、これには▲6四銀、▽同金、▲5三竜と退路を遮断する手があり、▽6三合には、▲8五桂までの詰みとなる。つまり▲7六桂で3手必至だ。

必至の研究2

必至問題18;美濃囲いの攻略

この問題の主役は9三にある歩であろう。

図1

図1

図2

図2

まずは、▲9二歩成となり捨てる。▽7一玉と逃げてみたら、▲8二とと追撃するのが好手。▽同玉には、▲9三角(図3)で詰み。従って、▽6二玉。5三の香を取られたら大変だが、▲7一角の好手がある。▽同金,▲5二金までの詰み。逃げる手は詰むので▽9二同玉。

ここで手筋の▲7一角を打って必至だ。▽同金なら、▲9三歩、▽8一玉、▲9二金まで。

図3

図3

図4

図4

必至の研究2

必至問題19;美濃囲いの攻略

美濃囲いもここまで崩れると非常に危険な感じがする。

図1

図1

図2

図2

まずは、▲9三歩と叩く。▽8一玉に、▲8三金と入り込むのが英断の手(図2)。

当然の▽同銀に、▲8二歩。▽7二玉なら、▲8一角、▽7一玉に▲6三桂までの詰みだ。先に▽7一玉でも▲6三桂、▽7二玉に▲8一角まで。6三の桂には8一角の紐がついている。図2でこの金を取れないとすると、▽7一銀は▲9二角▽同香▲同歩成まで。他に受ける手段はなさそうだ。

必至の研究2

必至問題20;美濃囲いの攻略

この問題最初は、6二の金が6一にいて馬が金と角で当たっていた。実践としてはあまりない形と思って、6二に代えてみた。

図1

図1

図2

図2

これは▲8二金とし、▽9三玉。▲7二金で空き王手をかけると、8三~7四へと逃走されてしまう。だから、▲7四銀と退路封鎖の銀を打つ。次は▲8三金の両王手。▽同金なら退路が塞がり、▲7二金、▽8三玉、▲8二馬までで詰む。そこで最初の図で金をもとに戻してみた(図3)。今度は馬が当たりになっているので忙しい。

図3

図3

図4

図4

前と同じに▲8二金、▽9三玉。ここで▲7四銀では▽根元の馬を抜かれてギャとなる。ここで▲8三銀と打つのが重要なポイント。これで必至だ。①▽6一金(角)と馬を取られても▲1四香で詰み。②▽8五歩と退路を作っても▲9四銀成で詰み。③▽8三銀と銀を取れば、▲9二金(7二金では馬を取られてしまう)で両王手をかけ、▽同玉、▲9三歩、▽同桂、▲8一銀までの詰み。こちらの手順なら初形で金が6二にいても全く同じに使える。

必至の研究2

必至問題21;美濃囲いの攻略

玉方にとって打たれたくない場所。▲7四桂は当然だろう。▽7一玉で次の手は。

図1

図1

図2

図2

7三にいる角が良く利いている。ここでは▲6四馬が絶妙手。①▽同角なら、角の利きがそれて▲6二銀までの詰み。では、②▽同歩なら。今度は空いたところに桂馬が打てる。すぐには打てないが、▲8八銀、▽同角と角をそらして、▲6三桂、▽同銀の一手に、▲6一飛成、▽同玉、▲6二金までの詰み。なお、図2は既に詰めろがかかっている点も見逃さないように。①▲6二銀、▽同角、▲8八馬までと、②▲8八銀、▽同角、▲同馬までの詰みだ。

必至の研究2

必至問題22

図1

図1

図2

図2

唯一の攻め駒の馬はあたりになっていて忙しい。ここは馬取りを放置して▲3三桂と打つ手が良い。▽1五香には、▲2一飛▽4二玉▲4一桂成▽3三玉▲2五桂までの詰みがある。▽3三同金には▲同馬で必至か?

図3

図3

図3で詰めろがあることは分かるがこれで必至とはすぐに読めるだろうか。①▽3二金なら▲2三桂▽4一玉▲3一金▽同金▲同桂成▽同玉▲2二金▽4一玉▲3一飛まで。図3で必至となっている。

必至の研究2

必至問題23

図1

図1

図2

図2

6一に逃げられたら捕まらなくなるので▲4三角は当然として次の手が重要。▽4二玉の一手に▲5四角成と成捨てる。良くある手筋だ。これにて必至になっている。

必至の研究2

必至問題24

図1

図1

図2

図2▲4四桂と打って▽同歩に空いた隙間に▲4三銀と打つのは必至問題には良く出る筋のようだ(図2)。①▽3一金(銀)は▲同角成▽同玉▲3二金まで。②▽3二金も▲3一金から詰む。図2は受けが利かなく必至だ。

図3

図3

図4

図4

再度▲4四桂の局面にもどして(図3)▽4二金上がると受けた場合はどうだろう。▲3二金(同金は5二銀打ちで詰む)、▽5一玉、▲4二角成、▽6一玉、▲5二桂成、▽7二玉(図4)、▲6二成桂、▽8二玉、ここから先詰みがあるらしいのですがチョット難しそう今後の宿題としておきます。

必至の研究2

必至問題25;木村美濃への挑戦

美濃囲いと比べ下と横からの攻めに格段に弱い。

図1

図1

図2

図2

▲9一銀、▽9三玉、▲8一飛成と3手で必至がかかっている。▽8二金打ちと受けても、▲8四銀、▽同歩、▲9二角成、▽同金、▲8四飛までの詰みとなる。▽9五歩と突いても、▲8四銀、▽9四玉(同歩は8四竜まで)、▲9二竜、▽8五玉、▲9五竜まで詰みだ。つまり図2で必至。

必至の研究2

必至問題26;木村美濃への挑戦

将棋は幾何学だとも言われるがなかなかこういう手はすぐには気がつかない。

図1

図1

図2

図2

▲7一角成、▽同金として、▲6三飛成が好手。▽同金なら▲8三銀の詰み。8三の地点に数の優位があるので8三の地点は受からない。▽7三桂とする手は、▲7三銀成、▽8一玉、▲7二銀打、▽同金、▲同竜までの詰みとなる。

必至の研究2

必至問題27;木村美濃への挑戦

図1

図1

図2

図2▲7四桂と王手。これは詰めろだ。▽9二玉と逃げるのは、▲7二竜、▽同銀、▲8二金で詰む。だから、▲7四桂は▽同銀と取って来る。そこで▲7三香と打てば、必至となる。

①▽同金には、▲6二竜、▽7二合、▲7三桂成までの詰み。②▽6三銀なら、▲7二香成、▽同銀、▲同竜、▽同玉、▲7三金、▽6一玉、▲6二銀、▽5二玉、▲5三銀成、▽同玉、▲4三銀成。手数は長いが詰む。③▽7一金打なら、▲7二香成、▽同金、▲同竜、▽同玉、▲7三金から詰み。④▽7一銀なら、▲7二香成、▽同銀、▲同竜、▽同玉に、今度は▲7三銀、▽6三玉、▲6二金までの詰みとなる。

必至の研究2

必至問題28;木村美濃への挑戦

図1

図1

図2

図2色色手がありそうだが、初手は▲9三香成。▽同香の一手に、▲9四銀(図2)。この手の意味は少し分かりにくい。9三銀成(桂成)からの詰めろ。また、▲9一銀、▽9二玉、▲7二竜、▽同銀、▲8二までの詰みもある。8五角と桂を外しても9一銀からの詰みは防げないし、7一に駒を打って竜を止めても9三銀成からの詰みを防げない。

①▽9四香と銀を取れば、▲9三銀、▽8三玉、▲8一竜となる(図3)。ここで合駒だが、横に利かない駒なら、▲9二竜、▽金や飛の合なら▲同銀成、▽同金、▲9三金で詰んでしまう。

そこで図2に戻って、②▽8五桂と7三に逃げるスペースを開ける手はどうか。

図3

図3

図4

図4

▽8五桂には▲8三銀打ちとする。これには▽同金と▽7三玉と逃げる手がある。

③まず、▽7三玉と逃げる手には、▲7二銀成、▽同銀、▲8三金、▽同銀、▲同銀成、▽同玉まで進み図4。こういう形がアマには詰ましにくそうだ。1間竜で迫るのは合駒されて銀1枚で難しそう。▲7二銀打ちに▽7三玉と逃げてくれれば▲6三竜から玉を追いつめて詰ますことが出来るが、▽7二玉と落ちられたら??

④もう一つ、▲8三銀打ちに▽同金、▲同銀成、▽同玉には▲6三竜とせまることが出来る(図5)。これも詰むのか。▽7三金、▲7二銀、▽9二玉で詰めろが続かない気がする。▲実践的には詰めろが途切れていなければ問題ないのかもしれないが。

図5

図5

必至の研究2

必至問題29;木村美濃への挑戦

図1

図1

図2

図2言われてみればなるほど。実戦でこれに気がつくか。▲9三桂成(図2)が盤上この一手。①▽同玉には、▲7二竜と金を取る(図3)。▽同銀に▲7一角で詰む。▽8三金と受けても▲8二角▽9二玉▲9一金だ。▽1四歩とするのは、▲8二竜、▽9四玉、▲8三角までの詰み。

②▲9三桂成に▽同香は、▲9二角(図4)と打って、▽同玉に今度も▲7二竜、▽同銀、▲8二金までの詰みとなる。決め手は7二竜で、そのための準備工作が大切なわけか。

図3

図3

図4

図4

必至の研究2

必至問題30;木村美濃への挑戦

図1

図1

図2

図2初手▲6二角、これはタダではない。▽同金、▲7一飛成、▽7二合、▲8二銀まで。詰め将棋でも出てくる手筋。従って、玉方は▽8二玉だ(図2)。これを凌ぐ手が▲2四桂(図3)

。この手は▲7二桂成、▽同銀、▲7一飛成、▽9二玉、▲8二金まで詰めろを見ている。

▽8四同歩に▲8三銀(図4)、①▽同玉なら▲8一飛成、▽8二合、▲8四馬までの詰み。②▽同金なら、▲7一角成、▽7三玉、▲6二飛成まで。つまり、▲8四桂で必至ということだ。

図3

図3

図4

図4

必至の研究2

必至問題31

図1

図1

図2

図2色々な手がありそうだが、▲4三香と王手に打ってみよう。焦点の捨駒だ。①▽同角は▲4一金で詰み。②▽同金右も▲4一金、▽5二玉、▲5一飛成の詰み。③▽同玉なら、▲5五桂、▽3四玉、▲3五金、▽2三玉(図2)、▲2一飛成、▽2二香、▲3五角(▽同銀なら▲2五金まで)、▽1四玉、▲2六桂までの詰み。手数は長いが詰みとなる。

▲4三香に対して残った受けは④▽同金左(図3)。この手が唯一詰まない受けだが▲2三角と挟撃体制を築いて典型的な必至となる(図4)。

図3

図3

図4

図4

必至の研究2

必至問題32

図1

図1

図2

図2▲4一金と捨てて、▽同飛にその飛車を狙っての▲5三桂が面白い手(図2)。飛車を逃げると再度4一金と打てる。①▽4二金打ちと受けても、▲4一桂成、▽同金、▲4三桂が利き、▽同金、▲2二金、▽同銀、▲同竜までの詰み。②むしろ▽4二金寄り(図3)と3二からの逃走を図られる方が難解か。

図3

図3

図4

図4

▲2二金、▽同銀、▲4一桂成、▽3二玉、▲4二竜(図4)となるが、▽2三玉、▲2二竜、▽同玉、▲3一銀(図5)。さて、駒は沢山あるがこれを詰ますことはできるのだろうか。玉の逃げ場所は5か所ある。①▽1二玉は▲2二飛以下詰み、②3二玉も同じ。③2三玉も2二飛で詰む。だから、玉が1三と3三に逃げた場合の詰みを考えれば良い。④▽1三玉には▲2三金、▽同玉、▲2二飛、▽3三玉、▲2五桂、▽4三玉、▽4二飛成まで。⑤▽3三玉にも▲2三金(取れば④と同じ)、▽4三玉、▲6三飛では詰まないようだ。なんか変な手のようだが、▲7三飛という手もある。▽5二玉に6四桂とする。

図5

図5

図6

図6

これは詰みそうだ。▽4一玉と成桂を取れば、▲4三飛成まで。▽6一玉も▲6二飛成。▽6二玉なら、▲7二桂成、▽5二玉、▲4二銀成までだ。ようやく詰ますことが出来た。▲7三飛が絶妙な位置であった。

図5

図5

必至の研究2

必至問題33

図1

図1

図2

図2寄せの手筋。▲初手6一飛打、▽7三玉と逃げられて困るようだが、▲9四角成の一発で解決。▽同歩と取ると▲8三金打ちまで、8三に数の優位があり受ける手段がなく必至。

必至の研究2

必至問題34

図1

図1

図2

図2▲8二飛打、▽7三玉、▲5三銀(図2)。寄せのお手本のような手順。これが必至かどうかの確認が出来れば良い。その前に▽7一玉と下に逃げれば▲6二銀、▽同金、▲8一飛成までの詰みがある。

必至の局面図2では、次に8三飛成、8三香成、6五桂の3種類の詰みがあり、これを防ぐ受けとしては、▽7二銀が考えられる。8三の地点を守りつつ逃げ道の確保を図る好手。▲6五桂、▽6三玉では打歩詰のようだが(図3)。▲7二飛成と飛車を切る。▽同金なら、▲6四銀で詰みなので、▽同玉。

図3

図3

図4

図4

そこで7三歩と打つ手がある(図4)。▽同桂、▲同桂成、▽同玉に、再度▲6五桂と打つ。▽7二玉、▲7三銀、▽6三玉、▲6四銀成、▽7二玉、▲7三成銀とすれば詰みだ。必至の局面図2から詰むまでの手数は17手もかかる。

必至の研究2

必至問題35

図1

図1

図2

図2こんなに簡単に必至がかかってしまうことがある。図1で▲8三香と打つ。▽9三玉は▲9四香で詰みだから、▽9二玉。そこで▲9四桂で必至だ(図2)。①▽9三玉は▲7一馬、▽8三玉、▲8二馬まで。②金、銀の金駒を打つのは、例えば▽9三銀、▲8二桂成、▽同銀、▲同香成から、取った駒と香車を使って詰みとなる。▽8一香なら受かりそうだが、残念ながら香は既に4枚が使用済み。ということで図2で必至だ。

必至の研究2

必至問題36

図1

図1

図2

図2まず▲9二歩成は指して見たい手だ(図2)。▲8二金の詰めろを見ながら、①▽8三玉と逃げることを試みても▲8一竜までの詰み。では,▽②▽同香とされたら、▲8二金、▽同玉、▲9一銀、▽9三玉、▲8三金、▽同玉、▲8一竜、▽9三玉、▲8二竜までの詰み(9手)がある。③逃げ道を作る▽5四銀の犠打も冷静に▲6四歩とされるとうまい受けが無くなる。もし、8二に金か飛車が打てれば良いのだが既に使われており利用不可。▽8二銀では、▲8一竜、▽8三玉、▲8二竜までの詰みだ。

必至の研究2

必至問題37

図1

図1

図2

図2▲7一金が見えるが、▽7三玉と上がられると捕まらなくなる。ここは逆に▲7四香と打つ。合駒すれば▲7一金からの詰み。▽6一玉と下へ逃げる。左辺は広いが▲4二金と打って防ぐのが冷静な手。▽同金には6二金の詰みを見ている。待ち駒といえば待ち駒だが別に卑怯な訳ではなく重要な手筋だ。▽7二金と受けても▲7一金、▽同金、▲同角成(香成)までの詰み。角と香に睨まれているので受けが利かない。図2で必至になっている。

必至の研究2

必至問題38

図1

図1

図2

図2▲3二銀と打ち、▽5一玉と逃げた時に反対側に▲7二角成となる。左右挟撃の典型的な必至のパターンだ。後は玉方の応手を読んで本当に必至かどうか確かめるだけで良い。4一と6一の両側からの金打ちに対応するには▽6二金と抵抗するでしょうが、▲4一金、▽5二玉、ここでうっかり4四桂なら▲同角と取られてアッとなります。こういうミスがでるのは初手3二銀を打つ段階でそういう勝手読みをしていたからノータイムで打っちゃうんでしょうね。しっかり、▲4二金と取り、▽同玉でも▽同角でも▲4三銀と打って詰みです。

必至の研究2

必至問題39

図1

図1

図2

図2角が当たっているので▲8五香と打って▽7二玉に▲8二角成と攻めを続けるのがうまい手でしょうが、終盤ではこのような考えは通用しない。角を取らせるという発想が大事。

という訳で正解は▲8一飛車、角を取らずに玉を逃げると、▽7二玉、▲7一飛成、▽8三玉▲8二竜と詰んでしまうので▽9三玉を角を取る。そこで▲8五香と打てば必至だ。

必至の研究2

必至問題40

図1

図1

図2

図2どうしても打ってみたい手がある。▲5三桂の王手。角と香の間接王手があるので、この桂は金でも銀でも取れない。こういう手は大抵正解なのですが後の読みが大事だ。

図3

図3

図4

図4

玉方は▽5一玉と逃げるしかない。追撃手段は?▲6四桂がまた絶好のいい手だ。▽5二玉と逃走を図る手には、▲7二角成、▽5三玉、▲5四金までの詰みがある。▽5三金や▽6三金としても、▲5二金で詰み。▽4一金と受け手も▲6一桂成、▽同玉、▲7二角成、▽5一玉、▲6一金までの詰みとなる。つまり、図3の5四桂で必至(3手必至)となっている。

ところで図3で▲6四桂とせずに、▲7二角成と挟撃体制を作るのは必至とならないのでしょうか。図4を見れば分かる通り、ここで▽5三金と桂馬を外されると手が続かなくなる。挟撃体制は中央の要駒を外されると一機にに崩れる。

必至の研究2

必至問題41

図1

図1

図2

図2上には逃げられたくない形。▲8四歩に対して、下に逃げると、▽8二玉(7二も同じ)、▲8三銀、▽7一玉、▲7二香で詰んでしまうので、▽9四玉と上に逃げる。そこで上からじっと押さえる▲8六銀打ちで必至が掛かっている(図2)。次に▲9五香と▲6一馬の詰めろ。両方防ぐ、▽8三桂にも▲9五香、▽同桂、▲6一馬で詰み。▽

必至の研究2

必至問題42

図1

図1

図2

図2角と桂が取られそうになっているが、駒は当たりのかかっている瞬間が最も働くともいわれる。6四の角が間接王手になっていることも見逃せない。▲2三桂、▽同金、▲4三銀不成(図2)。成か不成かは悩ましい所だ。角の間接王手で▽同銀とは取れない。3二と4二数の優位があり、玉方は▽4四角と桂を取って逃げ道も開拓しようとする。

図3

図3

▲4二角成、▽2二玉、▲3二馬と追い詰める(図3)。▽1三玉、▲2三馬、▽同玉、▲3二銀まで、あとは玉がどこに逃げても▲2三金打ちまでの詰み。ここに来て▲4三銀不成と不成にした理由が明確になる。

必至の研究2

必至問題43-金無双の攻略

玉の囲いは金無双。合振り飛車では典型的な囲いだ。最近はあまり使われないか。

図1

図1

図2

図2

歩を持っていれば、躊躇なく▲7三歩とするでしょう。桂、銀、金、玉と4枚の駒の利きに打つ焦点の捨て駒。玉方はこれで大いに困っている。歩がなければ飛車や金、要は前に聞く駒なら何でも良い。▲7三金と焦点に打つ。①▽同桂は▲8一銀の詰み。②▽同銀は▲7一金から押して行って詰み。端歩がついてなかったことが災いしている。③▽同金の場合。▲6一銀▽6二玉▲5二銀成▽同玉▲5一金▽6二玉▲4二飛成、▽7一玉、▲6二金打までの詰み。残りは④▽同玉だが、この場合は▲8一竜と桂馬を取っておいて必至となっている(図3)。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

図3

図3

図4

図4

図で①▽7四金と打つのは、▲8五桂打ち▽同飛▲同桂▽同金▲7四銀(金)で詰む。②▽7四角(図4)と打つのは(図4)、▲6四銀打ち、▽同歩、▲同銀、▽8四玉、▲9五金までの詰み。▲9五金をうっかり▲7金としてしまうと▽9四玉と逃げられて1枚足りなくなるので要注意だ。9六の端歩なければ必至とならなかったわけだ。▲▽▲▽

必至の研究2

必至問題44-金無双の攻略

これも玉の囲いは金無双。何故か金無双の玉の左6四の地点を「ウサギの耳」とか言うらしく金無双攻略のポイントとされているらしいです。6四の地点「ウサギの耳」を攻めるのだけど問題はその方法。▲6四歩なんていうのも相当いい手に見えるんですが。もっと厳しい手がある。

ここは、▲6四桂と王手。▽同歩の1手に、▲6三歩と打つ(図2)。

図1

図1

図2

図2

これは、6二歩成からの詰めろ。▽同金右▲同桂成▽同金に▲4二竜▽6二合▲4三銀成以下の詰み。▽7一銀としても▲8三銀なりだし、図2で受ける手段がなく必至となっている。

必至の研究2

必至問題45-金無双の攻略

金無双といえども上部に沢山駒を打つスペースがある。角の睨みが強烈だが馬であたりになっいる。角を動かさずにその睨みを生かして攻めるのが良さそうだ。▲8三銀(図2)と打つのが好手のようだ。▽同玉なら▲8一飛車成と迫れる(図3)。①▽同銀と取れば▲8一飛成▽同玉▲8二金の詰み。②▽6三銀と逃げても▲6四金までだ。

図1

図1

図2

図2

図3

図3

図3で必至だ。▽5五馬と角を取っても、▲8四金まで。▽7三銀なら▲8四金▽同銀▲8に竜までの詰みだ(うっかり8二角成としないこと)。

必至の研究2

必至問題46-中住まい玉を捕まえよう

中住まい玉はバランスの良い構えで、なかなか手掛かりが掴みにくいが、玉が薄いのであっという間に詰みや必至になってしまうことも多い。

図1

図1

図2

図2

図1も、尻金▲5一金を打たれ、▽6二玉に▲6五桂と打たれてたちまち必至がかかってしまった。この桂は7三の地点を抑えるだけでない(8五桂ではダメ)。

①▽6四歩と逃げ道を作っても▲5二金打ち、▽6三玉、▲5三金で詰みだ。だから桂6五でないとダメだ。他の受けは金がもう1枚あるので利かない。

必至の研究2

必至問題47-中住まい玉を捕まえよう

これも序盤から中盤に差し掛かった位なのに、もう必至がかかってしまう。

図1

図1

図2

図2

まずは▲3二竜と金を入手する。普通は同歩でしょう。でも、これで必至なら同歩以外に受けも後で見ておく必要もある。とにかく▽同歩なら飛車の利きが1段目に通る。玉の逃走路は6二から7三だから、▲5四桂と打つ。この桂は取れない。▽同歩なら、▲5三銀で詰む。1段目に飛車の利きがある。つまり図2で必至になっている??①このままでは下から金を打っても銀を打っても詰み。②▽4四歩と空けるのは▲4二金まで。でも、③▽6四歩と開けるのがチョットした抵抗。▲5一飛車成、▽同玉(▽6三玉と逃げるのは▲5三竜で詰み)、▲4二銀、▽6一玉、▲5二金、▽7一玉、▲5三角成までの詰み(図3)。

図3

図3

図4

図4

最初に戻って、▲3二竜を取ると必至がかかるので、取らないという選択肢が無いのか(図4)。例え駒得が大きくても必至がかからないと逆転負けというケースもあり得る。6二から7三の逃走路があるので要注意だ。

必至の研究2

必至問題48-中住まい玉を捕まえよう

中住まい玉はバランスの良い構えで、なかなか手掛かりが掴みにくいが、玉が薄いのであっという間に詰みや必至になってしまうことも多い。

図1

図1

図2

図2

これも玉頭に傷ある。▲5三金と打たれて大変なことに。斜めに下がるのは4一も6一も▲5二角から飛車打ちで詰んでしまう。▽5一玉と下に落ちるしかなく、▲5二角と打たれると、身動きが出来ず、必至になってしまう。

必至の研究2

必至問題49-中住まい玉を捕まえよう

中住まい玉はバランスの良い構えで、なかなか手掛かりが掴みにくいが、玉が薄いのであっという間に詰みや必至になってしまうことも多い。

図1

図1

図2

図2

6三の駒が桂馬だ。▲6四桂と打ては角の利きをそらすことが出来る。詰みがあるので、これは角で取るしかない。そこで▲6一飛車と打ち下ろせば、2枚飛車の威力で必至となる。

必至の研究2

第44期棋王戦挑戦者決定戦

本棋譜は、棋王戦挑戦者決定戦の最終局面。廣瀬章人八段が勝てば棋王戦の挑戦者(渡辺棋王に挑戦)。一方の敗者復活で勝ち上がった佐藤天彦名人が勝てば、もう一試合の戦い。本戦は2018年12月17日に行われ、この将棋は廣瀬八段の巧妙な差し回しが光り、終始優勢を保ったまま勝ち切った。最終図は、先手玉には詰みがあり、受けは利かないが、後手玉には詰みがある。

廣瀬八段、当然読み切りでこの順を選んでいるし、1手違いの形に持ち込んだ佐藤名人も将棋の美学を発揮したということか。

廣瀬八段は今季絶好調でますます円熟味を増してきたようで、この後羽生竜王に挑戦し、見事竜王位を奪い取る。

投了図からは、後手はますは▽5一に合駒するしかない。安い駒なら▽5一歩。先手も▲4ニ歩と追撃するしかなさそう。▽同角、▲同金、▽同玉、▲3三角成までは1本道。これには▽5二玉か▽5三玉しか応手はなさそう。①▽5二玉なら、取った角を▲5三に打って詰み。②▽5三玉なら▲3一角、▽5四玉、▲6四飛成りで詰む。さほど複雑な変化はなさそうだ。

廣瀬八段は、羽生竜王を破った勢いで今度は棋王位も獲得し2冠となるかが今後の注目だ。

穴熊の必至

| 穴熊1 | 穴熊2 | 穴熊3 | 穴熊4 | 穴熊5 |

| 穴熊6 | 穴熊7 | 穴熊8 | 穴熊9 | 穴熊10 |

穴熊の必至問題1

穴熊玉は詰めは無い。何とか必至をかけよう

図1

図1

図2

図2

▲2二銀成と金を取って、▽同銀に▲2三桂と打つような筋も見えるがこの場合、4四に馬がいてうまく行かない。ここは、まずは、▲2二銀成▽同銀としておいて、▲3一金と張付いておいて必至だ。▽同銀には▲2三桂があるので、銀は動けない。また、次の▲2一金または2一とを受ける手段がない。▽8七角なら▲2一金、▽8一飛なら▲2一と。つまり図で必至になっている。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題2

図1

図1

図2

図2▲初手は3三銀。▽同銀なら、▲2一竜、▽同銀、▲3一金~2一金で詰みです。だから、3三銀は同銀とは取れません。従って、3三銀打には▽3一銀と竜の方を取って来るでしょう。これにはじっと▲同歩と取っておけば、図にて必至です。▽3二金と受けても▲2二金、▽同金、▲同銀成、▽同玉、▲3二金、▽1一玉、▲2二金までの詰です。つまり上の図で必至。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題3

図1

図1

図2

図2初手は▲3三角成だろう。2二の地点は3対2なので合いは利かない。当然▽同桂だ。そこで▲2二歩と打つと必至だ。穴熊の弱みで、受ける場所がない。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題4

図1

図1

図2

図2初手は▲2四桂だ。この手はA.▲2二飛成、▽同玉、▲3二金、▽1一玉、▲2二銀までの詰みと、B.▲1二桂成、▽同玉、▲2四桂、▽同歩、▲2三金、▽1一玉、▲1二香までの詰みを見ている。かといって、▽同歩ととるのは、▲2三桂、▽同銀、▲2二金までの詰みだ。

この2つの詰みを同時に防ぐ妙手が▽1四歩とする手だ。この1四を上回る妙手が、1三桂だ。この桂を同香と取れば▲1二金まで。▽同銀は▲1二桂成。2一桂成を防いで▽3一金も▲2一桂成、▽同金、▲同竜、▽同玉、▲3二金、▽1一玉、▲2一金までの詰みとなる。つまり上の図で受けはなく必至となっている。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題5

図1

図1

図2

図2まずは▲2三桂と打つ。これば▽同銀と取る一手。そこで空いた空間に▲2二飛車と打つ。これは本当は歩でも香でも良かったのだ。金や銀なら詰みだけど。もちろん▽同銀とは取れない。遠角の▽2七角の受けにも▲2一飛成、▽同角成、▲2二銀までで詰む。つまり2二飛までの3手必至だ。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題6

図1

図1

図2

図2▲2三桂、▽同銀左、▲同馬まで進んで右図。どちらの馬も取れないことは図で分かるだろう。▽1二金(飛)は、▲同馬、▽同玉、▲2三銀、▽同銀、▲1一金まで。つまり、▲2三桂、▽同銀、▲同馬までの3手必至が正解でした。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題7

図1

図1

図2

図2▲3一飛成で必至になっている?▽3一同銀なら▲1二銀で詰む。ところが▽1二銀と受けられると2二角の利きがあり、これ以上攻めがない。ここはまず、▲1二銀と先に捨てておくのが手筋。▽同玉と取らせて、それから▲3一飛成とすれば、受ける場所がない。いや、まだ▽1一金と打てる。これには、▲2一竜寄る、▽同金、▲2四桂、①▽同歩なら、▲2三金、▽1一玉、▲2一竜、▽同玉、▲3二金打、▽1一玉、2二金寄る、▲同角、▽1二銀までのつみ。▲2四桂に②▽1一玉なら、▲2一竜、▽同玉、▲3二金、▽1一玉、▲1二金までの詰み。簡単な詰みでも手数は結構長い。

必至の研究2

穴熊の必至

穴熊の必至問題8

図1

図1

図2

図2▲3三桂と詰めろで跳ぶのがうまい手だ。①▽同桂なら▲4一竜で詰みだ。②▽同金なら▲同竜と取っておく。▽同桂なら▲2一金の詰み。2二に数の優位があり受からない。▲3三桂に③▽2二金打と受けるのは、▲2一桂成、▽同金、▲同金、▽同玉に、▲3二金打、▽1一玉、▲4一竜までの詰みとなる。つまり図2では適当な受けが無く必至だ。

必至の研究2

穴熊の必至

寄せの研究

将棋に終盤の練習には、詰め将棋や必至問題を解いたりするのは大変有効なことなのだが、実践を考えるともう少し、いろいろなバリエーションがあると思う。例えば、受け方の持ち駒を制限したりすれば、基本的にはより易しくなるはずだけど、結構新しい発見があったりする。

王手なくても、次に詰む手=詰めろを続けていれば最後は受けの利かない状態になる。この時必至の時もあれば、2手スキの場合もある。この時相手の受け駒によって状況が異なってくる。

「詰めろを続けよ」の題材は概ね、森信雄先生の「詰めろ将棋;実業之日本社」取っています。この場で感謝の意を表したいと思います。

詰めろを続けよ1

この問題は王方に受け駒がない。自玉には王手がかからない状態と考えよう。このような常態をプロ仲間では「ゼ」と呼んでいる。自玉が「ゼ」なら「詰めろ」が続いている限り負けることはない。相手方は絶対に受けなければいけないからだ。

図1

図1

図2

図2

さて、左の図では、王手は▲2一馬以外にない。これで3三に銀を打っても必至にはならない。もし、2一の駒が銀ではなく金で5五に竜がなければ必至のようだが。その仮定で3三に銀を打ったのが2図、受けが無いようだが、今もらった角を▽3一角と打つ手はある。▲3二金、▽1二玉に▲3一金と角を取ると、今度は▲2一角の詰めろ。でも、これは仮定の話。この場合は、王手をかけずに黙って、▲2二歩と打っておけば先手の勝ちとなるのだ。

図3

図3

図4

図4

▲2二歩と打ったところ(図3)。①▽同銀には、▲2一銀まで。②▽同玉には、▲3三銀、▽1二玉、▲2一馬、▽同玉、▲2二歩、▽1二玉、▲2一銀まで。▲2二歩と打てるのだ銀を持っている強みだ。

おっと、忘れ物。▽5一竜と引いて受けてきたら。▲2一歩成(2二と引きから詰み)、▽同竜、▲3二銀▽同竜、▲同馬、▽2一銀、▲3三銀ぐらいでで受け無し。

次の図4も王方の駒の配置が若干異なるだけ(銀が3一)ですがどうなるでしょう。

今度は、▲2一銀と王手が出来ます。▽2二玉と逃げた時、▲3四と打てれば必至です。でもここでは2歩の反則。この図の3六歩の配置はこの順を消すための出題者の工夫です。悪く言えば▲2一銀を誘う罠。そこでやはり、▲2二歩と打ちます。▽同玉、▲3三銀、▽1二玉に再度▲2二歩と打ちます。(図5)

図5

図5

図1

図1

次に2一馬まで、王方も▽3二歩と懸命に抵抗しますが、▲同馬、▽同銀、▲同銀成までで必至となります。角1枚では次の2一銀打ちを防ぐことが出来ないからです。

でも、▲2二歩を▽同銀と取ってきたら?▲同銀成、▽同玉、▲3三銀打、▽1二玉に▲3二馬と寄っても▽2一銀と受けられたら、▲同馬、▽同玉で今度は2二に打つ歩がありません。ここは▲3二銀とかわせば必至となります。

将棋の部屋

詰めろを続けよ2

この問題も王方に受け駒がない。自玉には王手がかからない状態と考えよう。このような常態をプロ仲間では「ゼ」と呼んでいる。自玉が「ゼ」なら「詰めろ」が続いている限り負けることはない。相手方は絶対に受けなければいけないからだ。

図1

図1

図2

図2

左の図は、▲2四歩と打てば受け無しとなる。▽同歩に今度は▲2三歩、▽1四歩としても▲2二馬まで。では、よく似た右の図は? ▲2二歩では▽1四歩とされて続かない。やはり、▲2四歩だが、今度は▽同角と取って来る。

3

3

4

4

そこで▲2二歩とする。▽1四歩には、今度は▲2一歩成、しかし玉方も▽1三角とする。これには今取った桂馬を▲3五桂と打つことで必至となる。最後の▲3五桂がなんとも惚けた味の手だ。

寄せの研究

詰めろを続けよ3

図1の問題は特に難しいことはない。玉方の持ち駒は角1枚なので。

図1

図1

図2

図2

図1は▲3二竜、▽2二角、▲2四歩、▽同歩、▲2三歩までで必至。似たようでも右の図2の方はチョット難しい。

図3

図3

図4

図4

まずは、▲2四桂から入る。▽同歩なら▲3二竜、▽2二桂、▲2三歩で必至。最初の問題と同じだ。従って、▽同竜だ。それには▲2二歩と打つ(図3)。①2一を守る遠角の受け▽8七角には、▲3二歩と遮断しておき、▽1四歩なら、▲2一歩成で受け無しの必至となる。②先に▽1四歩とするのは▲2一歩成、しかし今度は▽4四角と打って2二をカバーする手がある。??どうも1四歩で逃れているように思うのですがいかがでしょうか。

寄せの研究

詰めろを続けよ4

寄せがうまくなるには易しい問題を沢山解くことも大事だ。

1

1

2

2

1図は、2三金となれば詰みなので。正解は▲2四金、▽同歩、▲2三金まで。三手の読みがあれば金がタダとは思わないだろう。

2図は、3一のと金が銀なら2二金で詰み。▲3二と、▽同銀、▲3一銀までで、受け無しの必至です。玉方は歩しかないのでどうしようもありません。「卑怯なり」といっても将棋はそういうゲームだから。

寄せの研究

詰めろを続けよ5

4つの良く似た図を一度に挙げる。

図1

図1

図2

図2

図3

図3

図4

図4

どの図も盤上の馬と持駒の桂で簡単に受け無し(必至)となる。どれも1手必至なのですがそれぞれ手が異なるのが非常に面白い。

●図1。▲7一銀とする。次の8四桂が受からない。▽8三桂と跳ねたら、今度は▲同馬で今度は8二の地点が受からない。

●図2。▲7五桂とすれば、8三の地点が受からない。▽7三桂とされたとき、うっかり▲8三馬としないように。▽8一玉と逃げられて打ち歩詰になってしまいます。ここは、▲8三桂成、▽8一玉、▲6三馬とすればしっかり詰んでいます。

●図3。今度は▲9五桂とこちらから打てば解決。

●図4。今度は発想の転換が必要。先に▲7三馬と捨てて、▽同桂に、空いたところに▲7四桂打で解決。次の8二銀(桂)成は分かっていてもどうしようもありません。

寄せの研究

詰めろを続けよ6

図1

図1

図2

図2図1では一間竜で2三に金駒を打てば詰み。▲3四金として、次に2三に行く手を狙う。▽2四金なら▲同金、▽同歩として空いた2三の地点に▲2三金と打てば詰む。玉方は▽3三金とするが、これも▲同金、▽同桂。ここで▲3四金から再度、▽2四金、▲同金としても良いが、▲2一金とするより早い寄せがある。▽3一馬にも▲2二金、▽同馬、▲2一銀までの詰みとなる。

図1

図1

図2

図2

今度は簡単だ。▲2四桂と王手して、▽同歩の1手に▲1三歩とすれば受け無し。▽3一金と受けても▲2二歩成、▽同金、▲2三銀までの詰みとなる。

寄せの研究

詰めろを続けよ7

次は馬を主題にした図だ。🐎🐎🐎🐎

図1

図1

図2

図2

▲3三歩成から入るのが妥当なところでしょう。▽2三歩と馬の方を取れば、▲2二金まで。当然▽同桂と取って来る。そこで▲3四桂と打てば必至となる。▽3二金と上がる手が気になるが、▲4二金、▽同金、▲2二桂成までの詰みとなる。馬の長打力を生かした最後の詰み筋は良く出てくる。

図1

図1

図2

図2

今度は持ち駒がかなり異なっている。今度は▲1二金と端から攻める。今度も馬は取れない。▽3二金打ちなら、▲2一金、▽同玉、▲1二銀、▽3一玉、▲2一金まで。4筋の駒が壁となっている。

だから、▽3二金上がり4筋からの逃走を図るが、①▲2一金、▽同玉、▲3三桂、▽同金、▲1二銀、▽3一玉、▲2一金までのつみだ。うまの利きが4一まで利いている。だから②▲2一金には、▽4一玉と逃げる。そこで6二銀と打っておけば必至となる。玉方は3一金と5一金を同時に防ぐことは不可能だ。

図3

図3

寄せの研究

詰めろを続けよ8

次は角の利きを通す問題だ。

図1

図1

図2

図2

▲3三金とすると角の利きが2三まで通る。しかも2三には数の優位がある。▽同銀も同桂も▲2三金からの詰みとなる。

図1

図1

図2

図2

今度は▲3一金とソッポの方に行けば各筋が2三まで通る。受けるには▽2二銀とするしかない。これには黙って▲3二角成としておくのがうまい手だ。▽3三馬としても▲2三金と2三地点を塞ぎ、▽同馬、▲2一馬までの詰みとなる。🐎🐎🐎🐎

寄せの研究

詰めろを続けよ9

歩の使い方、結構奥が深い。

図1

図1

図2

図2

相手方には持ち駒が無いが、攻め方も歩しかない。詰めろをかけるなら、▲2五歩と打つ。次に2四竜で詰みだ。それは▽2三歩と一つ争点を前にされて防がれてしまう。今度は▲2四歩と進める。次に2三竜で詰み。だから▽同歩と取る(図2)。再度▲2五歩と打つ。今度は2四竜で詰みだ。

図3

図3

図4

図4

①▽同歩と取ってくれれば▲2四歩と打つ(図3)。次に2三竜までだ。ようやく解決だ。▽2二玉と逃げても、▲2三歩成、▽1一玉、▲3二竜と迫ればもう受けは利かない。では、▲2五歩に対して②▽2二玉と逃げたら、▲2四歩となるが、▽1一玉となると詰めろを逃れることに成功だ。

図1

図1

図2

図2

今度(図1)も良く似た形。まずは、先ほどと同じ趣旨で▲2五歩と打つ。▽2三歩、▲2四歩(図2)、▽同歩と進む。

図1

図1

図2

図2

今度▲2五歩と打っても2四馬では、2二玉と逃げられてしまう。今度は▽同歩に対して▲2三歩と打ってみよう。次に2二馬で詰む。玉方は▽1五歩と伸ばして来るのだろう(図3)。でも▲2二歩成、▽1四玉に、最後の貴重な1歩を▲2六歩と打って必至となる。

寄せの研究

詰めろを続けよ10

図1

図1

図2

図2まずは▲6二角成(図2)と行く。次に▲7二馬、▽同角成、▲9二金(妙手)、▽同香、▲9一銀の詰みがある。では、①▽同金なら、▲同竜、▽7二角成、▲7一銀、▽8一玉、▲8二金までの詰み。②6五桂と逃げ道を開けるのは?、▲7三銀、▽同金、▲7一竜、▽9二玉、▲7三馬としておけば、次の8二金が受からない。

図3

図3

図4

図4

では、③▽8四歩では??、▲7一銀以下結構ややこしいかも。▽8三玉に、▲7二馬、▽同角成、▲同竜、▽同玉に▲8一角が好手で詰むようだ。次はどうだろう。前の図とそっくりだ。

図1

図1

図2

図2

しかし、▲6二角成とすると今度は▽同金と取られる。▲同竜、▽7二角成、▲7一銀とした時▽9三玉とされると金1枚では寄せが続かない。端歩の効果が大きいのだ。

ここは▲8一銀とする。これで詰めろになっているんだろうか。①このままでは▲7二銀成、▽9三玉なら7一角成がある。▲7二銀成に▽同角成▲同竜▽同玉と進む。

図3

図3

図4

図4

そこで▲6一角が詰め将棋の手筋。▽同玉は▲6二金。▽6三玉は▲6四金。▽8一玉は▲7一角成、▽9二玉、▲9三金まで。みごとな詰みだ。かといって、適当な受けが無く図2で必至となっている。

寄せの研究

詰めろを続けよ11

将棋の駒に人格を感じてはいけない。軍師であるあなたは優秀な部下をボロ雑巾のごとく捨て去る勇気を持たねばならない。

図1

図1

図2

図2

第1図。正解は▲7三桂。ここに何か打ては飛車か角の利きが遮断される。取らねば両方とも遮断されてします。桂馬でなくても飛車でもなんでもいいのだ。第2図も同じ、正解は▲7三飛です。金の方は残しておかねばならない。でもこの場合、7二歩と馬を取る手があるので、その時は8三金と出来、飛車将軍の面子もある程度保たれるかもね。

寄せの研究

詰めろを続けよ12

必至をかけるには初手はこれしかない。

図1

図1

図2

図2

まずは▲3二銀と打つ。次は2三金打ちまで。玉方は▽2二歩と打つ。2二歩の所を▽2三歩なら▲3四金で受け無しとなる。

ここで▲3四桂が絶妙な継続手??。▽1四歩としても▲2二桂成、▽同角、▲2三金まで。しかし、玉方にも▽2三歩とする返し技がある。こうなると桂が邪魔で▲3四金が打てない。うまく行かない例でした。

寄せの研究

詰めろを続けよ13

▲8三角では▽8一玉で打ち歩詰。かといって▲8三歩では▽8一歩と受けられる。

図1

図1

図2

図2

ここは、▲8一角と捨てておけば一機に解決。▽同玉の一手に▲8三歩とすれば玉方は受けが利かなくなる。

次の下図は形はよく似ているが微妙に違う。▲8三歩では9筋から逃げられてしまう。

図3

図3

図4

図4

今度は▲8四歩と一つ控えて打ってみよう。▽8一玉と引いても▲8三歩成で必至だから、▽8二歩と受けてくる。それには▲6四角と打つ。打った歩を狙う。しかし9三からの逃げ道もあるので大丈夫だろうか。現状では詰めろだが。

図5

図5

図6

図6

①▽9三玉の逃げには▲7五角と引く(図5)。次に8三歩成の両王手が見える。▽9五歩としても、▲8三歩成、▽9四玉、▲9四とで捕まってしまう。では▽9二玉と戻ると?ここで▲6四角では千日手になってしまう。かといって9四歩が詰めろになっているのだろうか。▽8一玉と下がられると詰めろが続かなくなる。

先に▲8三歩成、▽同歩としてから▲9四歩と取り込めば(図6)必至だ。今度は8一玉と逃げても8二歩が打てる。

もう一つ。6四角打ちに▽9五歩としてくる手がある。実はこの手に対してうまい攻めが見つからない。

図7

図7

寄せの研究

詰めろを続けよ14

🐎🐎強力な馬枚だが何処から手をつけるか。🏇🏇

図1

図1

図2

図2

▲3三馬と金と桂の焦点に捨てる。といっても、▽同金なら▲1三歩、▽同桂、▲2一銀で詰む。▽同桂なら、▲1四歩と控えて打てば、1三の地点に数の優位が出来受けは利かない。

図3

図3

図4

図4

▽2四竜とすれば、▲同歩、▽同歩に▲1三飛打ちまで。▽2四角ならば、▲同歩、▽同歩に▲3二角とでき、打った駒を逆用されるので詰みとなる(次に▲2三銀、▽同金、▲3一角成等)。でも、▽2四角に▲同歩では▽同竜とされるとどうか。▲2一角、▽同金、▲1三銀、▽同竜、▲同歩成までピッタリ詰んだ。

寄せの研究

詰めろを続けよ15

図1:1三からの逃げ道を何とか塞がないといけない。

図1

図1

図2

図2

初手は▲2四銀と打つ(図2)。▽同歩なら▲2三銀から詰む。ではこのままで詰めろか。▲3一銀、▽1二玉、▲2三馬までの詰み。単に▲2三馬では▽3一玉と逃げられて詰まない。また、うっかり▲2三銀成とすると▽同竜と取られてしまうので気をつけよう。だから、当然2手目は▽同竜。

図3

図3

図4

図4

対して▲3一銀、▽1二玉、▲3二馬と追い込んで行く。後は▽1三銀でも▽1三竜でも▲2二銀とすればこれ以上受ける場所がなく必至となる(図3)。

では、▲3一銀に▽1三玉と逃げた場合は、同じように▲3二馬では▽3五竜などと2四を開けられて逃げられてしまう(図4)。▽1三玉には先に▲2二銀打、▽1二玉としてから▲3二馬と入れば必至となる。次の2一馬を防ぐ手段がない。

寄せの研究

詰めろを続けよ16

玉の逃走を防ぎたいが、頭の丸い角では心もとない(図1)。

図1

図1

図2

図2

▲5一角成(図2)の趣旨はすぐに分かるであろう。▽同飛か▽同金には▲1五歩と打って逃げ道を遮断するのが目的だ(図3)。▲1五歩を打たれてしまったら、次は▲1二金と1四金の上下からの詰めろがあるため受けが利かずに必至となる。角の成場所は、5一が限定で、▲4二角成▽同金では、▲1五歩としても▽2一飛と下段の銀を取られてしまう。

図3

図3

図4

図4

しかし、5一角成とされれば、相手方も1五歩に気がつくので、取らないはず。つまり寄せに強くなるには玉方の逃げ方をしっかり把握しないと行かないわけだ。

図2では玉方は両取り逃げるべからずで、他の手を指す。①▽1四玉と逃げる手には、▲1五金、▽1三玉、これには更に▲2四金(馬でも同じ)として詰み。②▽2四歩は同馬で無駄。というより次は▲2四金打ちの詰ろになっているんだ。上がだめなら下段へ逃げるための③7七角成はどうだろう。角がいなくなることで2二からの逃走路が確保された。この後どう寄せるか色々な手段はあるのだろうがそう簡単には寄らない形となっている。

将棋の部屋

詰めろを続けよ17

攻めの駒は馬1枚。拠点を増やすことを考えよう。(図1)。

図1

図1

図2

図2

▲3五桂はいい手だ(図2)。▽2四歩と馬を取ると▲2三金で詰むのがミソだ。だから玉方は▽2二銀などとして2三の地点を守るが、あっさりと▲2三馬、▽同銀として、▲2四歩と打つ(図3)。▽同銀なら▲2三金の詰み。▽3五銀と逃げても▲2三金と2三に数の優位があり詰みだ。

図3

図3

つまり図3で必至となっている。

将棋の部屋

詰めろを続けよ18

1一にいるのは角だ。(図1)。

図1

図1

図2

図2

▲3三角成とするのが意表を突くいい手だ。これは桂で取っても金で取っても、▲1一金と打つことで必至がかかる。上下からの挟み撃ちで両方を受けることはできない。

▲3三角成を取らない方法はないか。①2二銀でも構わず▲1一金だ。▽同銀なら▲同馬で結局同じこと。②▽2二金なら。これでも▲1一金が打てる。結局2ではどのように受けても必至がかかる言うことだ。

将棋の部屋

詰めろを続けよ19

金の手筋。

図1

図1

図2

図2

▲3二金、▽1二玉とした後、▲3一金とするのが絶妙だ。角道を通して金が横に利く特徴を最大限生かしている。持駒が無いので必至のようだが、この場合は▽2四歩と逃げ道を開ける手が残されている。

図3

図3

図4

図4

これには▲2一角成、▽2三玉、▲3二馬、▽1二玉となる。ここで手がないようだが、▲3五桂と打ってみたらどうだろう(図3)。

▽同金と取るしかないが、▲3三馬と角を取っておく(図4)。次は▲2一角の詰み。受けるなら▽2三竜だが、▲2一角、▽同竜、▲同金。▽同玉は、▲2二飛、▽3一玉、▲3二飛成まで、角と桂では適当な受けは無い。詰めろはかなり続いていたけど、必至問題と考えれば図4で▲2一同金とした段階で必至となるのかな。つまり必至の定義の問題だけど。

寄せの研究

詰めろを続けよ20

これも金の手筋。金3枚もあっても、手筋を駆使しないとうまく行かない。

図1

図1

図2

図2

まずは▲3三金と打込む。2二に数の優位があるので、▽同桂しかない。次の手がポイントだ。▲2一金とするのが手筋。▽同玉なら、▲2二金で詰みだ。

▽1三竜(馬)と駒を足しても▲二金まで。図2までの見事な3手必至でした。

寄せの研究

詰めろを続けよ21

図1

図1

図2

図2

初手は▲3二銀と行く。これは2一銀あるいは馬から詰めろ。受け方は▽5一飛、銀と馬の詰みを一度で防ぐ。ここで更に▲3五桂と攻め駒を足す(図3)。

図1

図1

図2

図2

2三の地点に攻め方の数の優位が築かれている。▽3二角、▲同馬、▽2二銀としても、次の▲4五角まで、攻め方は2三に数に優位を築いたまま押し切ってしまった。4図で必至となっている。

寄せの研究

詰めろを続けよ22

図1

図1

図2

図2チョト変な手だけど、初手は▲2五金とする。わざわざ攻め駒をバックするので指しにくいが狙いは次の▲2四桂の詰みを狙っている。▽2三歩とすると、更に▲2四歩として2三歩成を見せる。▽同歩の金取りにも構わず、▲3六桂。

図3

図3

図4

図4

2四桂を阻止するには▽3三馬とする他無いが、それでも▲2四桂、▽同馬,▲同金と進むと受けが無くなる。▽2二歩には▲2三角で詰み。

寄せの研究

詰めろを続けよ23

図1

図1

図2

図2金銀の利きのある所に▲3二角(図2)と打込む手。チョット意味が分かりにくいが、▲2二金、▽同銀、▲同歩成、▽同玉、▲2三銀、▽同金、▲同角成までの詰みがある。しかもこの角に対して、①▽同銀は▲2二金まで、②▽同金は▲同馬、▽4四角、▲2二金、▽同銀、▲同歩成、▽同角、▲2三金までの詰みだ。③▽5二飛の受けには、▲2二金、▽同銀、▲同歩成、▽同玉、▲2三銀、▽同金、▲同角成までの詰みとなる。④▽1四歩に対しては、▲3一馬、▽3二金、▲同馬くらいで受け無し(必至)となる。

寄せの研究

詰めろを続けよ24

端玉には端歩なんてことわざがあるが。

図1

図1

図2

図2

▲1四桂、▽同歩、▲同歩で端歩が玉頭に迫っていく。竜を取れば詰みなのでここまでは必然。

図3

図3

図4

図4

端歩が玉頭に迫った。竜を取れば、▲1三金、▽2一玉、▲2二金までの詰み。図3で①▽2一桂と受ける。▲1三金、▽同桂、▲同歩成、▽同玉(同金は2二金まで)、▲2四金、▽1二玉、▲1三歩、▽同金(2一玉は3一金まで)、▲2二金までの詰みとなる。図3で②▽2一玉とにげるのは、▲3一金、▽1二玉、▲1三金、▽同金、▲同歩成、▽同玉、▲2四金、▽1二玉、▲2三金まで。難しい手はないものの結構手数がかかる。

寄せの研究

詰めろを続けよ25

今度も端玉だが飛び道具がない(図1)。

図1

図1

図2

図2

金を打って張り付いて次々と駒が交換されていくのは穴熊の攻略とよく似ている。

まずは▲3二金と張り付く(図2)。▽同金(竜の方を取ると2二金で詰み)には▲同竜とする。▽2二金打ちには▲3三金(図3)。

図3

図3

図4

図4

▽3二金、▲同金で、今度は玉方は金が無いので、▽2二飛、ここでバッサリ▲2二金、▽同玉、▲4三金、

図3

図3

図4

図4

寄せの研究

詰めろを続けよ26

チョット意表を突く面白い問題です。

図1

図1

図2

図2

いきなり▲1四馬と進みます。▽同歩の一手に、▲1五歩。結構この攻めが速いのです。

確かに、▽同歩では▲同香と走られて詰みがあります。▽1六角とか▽1八角とかして香の利きを遮っても、次の▲1四歩の詰めろを防ぐことはできません。

頑強に粘るなら、▽3一角、▲同銀不成、▽同飛、▲2二角打ち(好手)、▽3三飛、▲同馬、▽2二金、▲4二飛位(図3)で必至なのではないかな。この後、▽2一銀、▲2二馬、▽同銀、▲1三金、▽同玉、▲1四歩、▽1二玉、▲1三歩成、▽2一玉、▲2二とまでの詰みだ。

図3

しかし、図2の▲1五歩は、これが詰めろになっているのがポイントだ。次の手は▲1四歩でなく、▲1三銀成。▽同玉、▲1四歩、▽1二玉、▲1三歩成、▽2一玉、▲2二とまでの詰み。端玉に香車は恐ろしい存在だ。

図3

しかし、図2の▲1五歩は、これが詰めろになっているのがポイントだ。次の手は▲1四歩でなく、▲1三銀成。▽同玉、▲1四歩、▽1二玉、▲1三歩成、▽2一玉、▲2二とまでの詰み。端玉に香車は恐ろしい存在だ。

将棋の部屋

詰めろを続けよ27

図1:打ち歩詰となる筋があるが

図1

図1

図2

図2

▲2三角、▽2一玉で打ち歩詰、しかし▲4一角成(図2)、①▽同飛には、▲2三歩と打てる。▽4二飛としても▲同金で角と歩では受けは利かない。▽2二歩には▲3三歩成で問題ない。②▽2二歩と受けても、▲2三歩、▽同歩、▲同馬で必至だ。

図3

図3

図4

図4

同じような筋でも先に▲2一角として、▽同玉に▲2三歩とするのが目に着くがこの場合、▽5二飛とされて失敗する。

寄せの研究

詰めろを続けよ28

図1

図1

図2

図2上部に逃げられそうだがよく見るとそうでもない。▲2二歩成に▽1三玉と逃げると、▲2三桂成、▽1四玉、▲2四金までで詰む。つまり▲2二歩成には▽同玉と取るしかない。▲2三金、▽2一玉と簡単に隅に追い込むことはできたが(図2))、いわゆる打ち歩詰め。

図3

図3

図4

図4

これからが打ち歩詰め打開のテクニックの出番。まずは、▲1二歩、▽同香、ここで▲3三金。▲2二歩、▽1一玉に▲2三桂としようという意図だ。その意図を察し、▽3五歩と桂馬を払う。そこで▲2三歩と打てば、次の2二歩成を防ぐ手段がなくなるので必至だ。先に2二歩を打たないことがポイントだ。

寄せの研究

詰めろを続けよ29

図1

図1

図2

図2竜が当たりになっているが、かまわず、▲2二銀(図2)と打ち込むのが鋭い寄せ。▽3三桂と竜を取れば▲1三銀打で詰む。ではこれで詰めろになっているのか。▲2一銀、▽同玉、▲2二銀、▽1二玉、▲2四桂、▽同歩、▲1三竜までの詰み。

図3

図3

図4

図4

①▽2四銀とすれば、▲1一銀成、▽同玉に▲2三竜で必至(図3)。②▽3二銀と受けて来れば、▲2一銀不成(図4)。②a.▽同玉には、▲2二銀、▽1二玉、▲2四桂、▽同歩、▲1三竜までの詰み。②b.▽同銀なら、▲2五桂と詰めろをかけ、▽2四銀、▲1三銀、▽同銀、▲同桂成、▽同玉、▲2四銀、▽1二玉、▲2三銀成までの詰みとなります。

寄せの研究

詰めろを続けよ30

図1

図1

図2

図2上下からの必至の筋で、▲1五金がすぐ見える。1四と2二の銀打ちを同時に防ぐには▽2二桂と打ってくる。この桂を取ってしまおうとするのが、▲3五桂、▽同歩、▲3三銀(図2)の3手一組の手。

①2二銀を受けても、結局桂を取られて▲2五桂。②2四歩も同金で無効。完全な必至だ。

寄せの研究

詰めろを続けよ31

図1

図1

図2

図2▲3一金とじっと寄る手が非常に素晴らしい。これが詰めろにもなっている。次に▲3二竜と王手すると、合駒は銀しかないので、▽2二銀合、▲2一竜までの詰み。▽3三桂と竜を取れば、▲2一銀、▽2二玉、▲3二金までの詰みとなる。

図3

図3

▽2二銀と受けるのが精一杯の抵抗だが、▲3二銀がそれを上回る手。次に①2一銀の詰めろがある。②3一銀と金を取れば、▲2三竜まで。③▽3三銀と竜を取れば、▲2一銀、▽2二玉、▲3二金までの詰みとなる。つまり図3で3手必至となっている。

寄せの研究

詰めろを続けよ32

図1

図1

図2

図2飛車の防御をかいくぐる3手一組の好手がある。▲2四桂、▽同歩、▲3四金だ。▲2四桂は▽2二玉では▲3二金で詰むので▽同歩の一手。そこで▲3四金と飛車の影に入り込む(図2)。2三金打ちの詰めろ。①▽2三桂と埋めるのは▲3五桂で受け無しに。②3三桂は同金で無意味。図3で必至だ。

図3

図3

寄せの研究

詰めろを続けよ33

図1

図1

図2

図2何処から手をつけたら良いのか分かりにくいが、玉方には桂馬しかない。まずは▲3二歩成(図2)。もちろんこれは詰めろだ(2二金)。

図3

図3

図4

図4

①▽同歩なら、▲3一角。▽2二桂、▲3三金(図3)、▽同歩、▲3二金まで。この連続金打ちが面白い。これ以上受ける場所がなく必至だ。また、▲3二歩成に②▽2二桂と受けるのは、▲同と、▽同玉。取った桂馬を▲3四桂と王手で打つ(図5)。

図5

図5

図6

図6

▽3三玉なら、そこで▲3五金と桂を支えておく。持ち駒が歩だけなので受け難しそうだが、果たして詰めろになっているのか。図6では▲5一角、▽3二玉、▲2二金まで。また図5で4二香には5一角としておけば受けはない。

寄せの研究

詰めろを続けよ34

図1

図1

図2

図2飛車がいなければ、▲3一角と打って、▽2二合に▲1四銀までの詰み。飛車が邪魔駒という訳だが、1五の金も取られる位置にある。金取りを防いで3五飛車成とすると同飛で3一に角が打てなくなる。金を守りながら飛車を上手く捨てる手は見つからないが、金を取られても詰む手順がある。

図3

図3

▲3三飛成と迫って見よう。玉方は▽1五飛車と金を取って来る。そこで▲2四銀、▽1四玉、これに対して▲3六角が好手だ。どんな合駒をしても▲2三竜で詰む(図3)。

この3六角は最初に狙っていた3一角と同じような性質の手であることが面白いと思います。

寄せの研究

詰めろを続けよ35

図1

図1

図2

図2とりあえず▲2三歩と王手するのが気持ちのいい手でしょう。▽同玉なら、▲3四金、▽2二玉に、▲3二竜、▽同玉、▲4三銀からの簡単な詰み。だから、当然▽同歩ですが、▲2四歩と更に叩くのが好手(図2)。①これを▽同銀なら、▲3四金(図3)

図3

図3

図4

図4

①これを▽同銀なら、▲3四金(図3)、同歩なら2三金からの詰み。▽3二金としても、▲同竜、▽同玉、▲4三金からの詰み。②銀を逃げる手、▽3二銀なら、▲2三金、▽同銀、▲同歩成、▽同玉、▲3四金、▽2二玉、▲2三銀、▽3一玉、▲3二竜までの詰み。必至問題とすれば、▲2三歩▽同銀▲2四歩▽同銀▲3四金までの5手必至が正解ということですか。

寄せの研究

詰めろを続けよ36

図1

図1

図2

図2まずは▲4一歩成。▽同銀(同玉は詰み)。今度は▲2一歩成とする。これは▽同玉(同角は2二銀で詰み)。▲2二銀に▽1二玉と逃げられるが、▲3一銀不成と一旦そっぽに行ってこれで受けが無い。▽1四歩としても▲2二歩成、▽1三玉、▲2三とまで。

寄せの研究

詰めろを続けよ37

図1

図1

図2

図2▲2四歩は同歩で無効。▲1五桂なら受けは無いようだが、▽2一玉と落ちられ▲2三桂成に▽3一馬で、2二には歩が打てない(二歩)。

▲2四桂と捨てるのが妙手だ。これは王手で逃げても詰むので取る一手。▽同歩▲に同歩と進む(図2)。今度は▽2一玉▲2三歩成となった時、▽3一馬でも▲2二歩と打てるので詰む。だから図2では▽3一桂と受ける。▲2三歩成▽同桂▲2四歩(図3)となる。以下▽2二歩▲2三歩成▽同歩に、めでたく▲1五桂が打てる(図4)。図1と図4を比べてみるとちょうど2五にあった歩がなくなっている。二歩を回避するためのテクニックだったわけだ。

図1

図1

図2

図2

寄せの研究

寄せの基本1

次の3つの図はとても良く似ていますがその後の変化は大違いです。

図A1

図A1

図B1

図B1

図

C1

図

C1

図

A2

図

A2

まず、図A1は必至問題の定番ともいえる形。▲3二銀(図A2)で必至です。これが必至であることは自分で駒を動かして見ればすぐ分かるし解説も沢山ある。

生兵法は怪我の元。B1図で▲3二銀と打つと▽3三銀と逃げられて大変です。ここは▲3一銀と打って▽1二玉に▲3二馬(図5)と必至をかけるのが正解です。B1で3三玉と逃げても今度は4二馬で詰まされてしまいます。

C1図は▲2三銀と打って詰みです。玉方の歩の配置の違いが非常に大切ですね。

図B2

図B2

図B1

図B1

図A2では玉方は盤上にない残りの駒すべてのどれを使っても受ける手段がなく、いわゆる必至の問題での必至。持ち駒「残」はそういう意味です。玉以外の駒は反則手でない限り総て使えます。